城市群集聚经济视角下的环境规制与雾霾污染

——以珠三角城市群为例

雷玉桃 孙菁靖 张 萱

一 引言及文献综述

如何协调经济发展过程中衍生的雾霾污染?目前,中国经济增长模式正由高速黑色粗放型向高质绿色集约型转变,对此问题需进行重新解读。改革开放以来,中国经济迅速崛起,形成了以三大城市群为主的东部沿海地区经济高集聚空间形态(张可,2017)[1]。随着城市化和工业化进程的不断深入,中国城市在释放经济增长动能时,出现了一系列顽固的城市病,大气环境恶化就是其中之一。特别是在对酸雨脱硫、碳排放采取行动之后,2011年至今我国雾霾天气频现,给城市交通、海洋运输等经济社会活动以及人体健康造成极大影响,带来的直接或间接经济损失巨大,由此雾霾治理成为我国大气污染防治的新重点(刘遥等,2019)[2]。值得注意的是,中国雾霾通常呈现出以城市群为中心的空间集聚特征,其区域分布与经济活动集中的区域存在重叠,这似乎蕴意着城市群的经济集聚与雾霾污染具有某种内在契合。所以在中国经济绿色转型的新时期,更应基于城市群集聚经济的视角来考虑经济发展产生的雾霾问题。

珠三角城市群作为中国经济高密度发展的前沿阵地,同样出现过雾霾肆虐现象。而且珠三角毗邻南海,属于亚热带气候,其温暖、湿润的特性更易使大气中的细颗粒吸湿变大形成雾霾(吴兑,2012)[3]。近年来实施的广东省新型城镇化、粤港澳大湾区建设等区域发展战略,将通过资源要素再配置继续释放规模经济效应(雷玉桃等,2020)[4],进一步提升珠三角经济活动的集聚水平,这也可能会对雾霾污染产生正、负两种影响。一方面,按照传统集聚经济理论,紧凑型的经济活动可以产生各种集聚效应和溢出效应,在正外部性影响下有利于提高要素的使用效率(Glaeser,2013)[5],从而对珠三角雾霾起到抑制效果;另一方面,经济形态在空间上的加速汇集,可能会促进城市交通工具数量增加、乡镇企业工厂生产规模扩大等(刘军等,2016)[6],进而加大珠三角有害大气污染物的排放。那么,珠三角城市群的经济集聚是会缓解还是加剧其雾霾状况?以及是否存在阈值,即当经济集聚水平超过某一临界点时,其对雾霾的边际效应发生方向性的改变?这些问题都有待回答。

环境资源往往表现出公共物品的性质,且污染具有负外部性,仅依靠市场力量是无法从根本上实现降污治霾的,所以需要政府采取适当的规制政策进行辅助(黄清煌和高明,2016)[7]。在我国雾霾现象常态化的趋势下,政府相继出台了“大气十条”、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等防治政策,现今已大体形成了由行政命令型和经济激励型为主要构成的环境规制体系。经过多年的专项治理,三大经济增长极中,珠三角在控霾成效上显现出领先优势,率先攻克了PM2.5浓度下降到35μg/m3的目标,但未来珠三角继续降低雾霾污染的任务将更具挑战性。而且雾霾治理是个循环往复的过程,2017年珠三角雾霾状况就出现了反弹,与上年相比PM2.5和PM10年均浓度依次增加了6.2%和8.2%(1)数据来源于《2017中国生态环境状况公报》。。因此,有必要进一步检验珠三角城市群各种环境规制的治霾效果。另外,部分文献认为环境规制能显著影响经济集聚(刘金林和冉茂盛,2015)[8],而经济集聚又与雾霾污染存在联系,那么珠三角环境规制通过作用于经济集聚,到底会对雾霾污染产生怎样的间接影响?这也是关注的要点。

环境规制、经济集聚与雾霾污染是珠三角城市群实现绿色化发展必须考虑的三个变量,现有研究虽对三者的两两关系进行了有益的讨论,但聚焦于珠三角城市群层面的较少,将三个变量纳入同一系统并考虑潜在双向因果关系的则更少。已有文献对环境规制的经济效应和减排效应开展了探究。对于环境规制的经济效应,Barbera和McConnell(1990)[9]、Shadbegian和Gray(2005)[10]等传统学派认为政府实施规制政策难免会加重企业的“遵循成本”,不利于生产率水平的提升;以Porter为典型代表的修正派则持相反观点,认为适度的规制工具对企业产生的“创新补偿”可以填补部分甚至全部的额外环境成本,从而对生产率起到正向的促进作用(Porter和Van der Linde,1995[11];Hamamoto,2006[12];Jorge et al.,2015[13])。对于环境规制的减排效应,Adar和Griffin(1976)[14]认为环境规制能否实现降污减排取决于规制手段的类型,不能以一概全;Greenstone(2002)[15]、Blackman和Kildegaard(2010)[16]指出政府规制工具无法推动企业加速技术创新以实现缓解污染的目标;王书斌和徐盈之(2015)[17]、屈小娥(2018)[18]认为异质性环境规制政策会通过不同的传导路径来实现雾霾脱钩;邝嫦娥等(2017)[19]表明正式、非正式环境规制均要越过某个阈值才能实现降污减排。已有研究对经济集聚与污染减排主要持三种观点:其一,经济集聚引起的生产规模扩大和能源消耗增加会恶化环境质量。Verhoef和Nijkamp(2002)[20]发现产业集聚程度越高环境污染越严重。其二,经济集聚产生的正外部性能激发企业研究清洁生产技术,有助于污染减排。Dean et al.(2009)[21]、Koster和Rouwendal(2013)[22]、陆铭和冯皓(2014)[23]分别认为产业、FDI、经济活动的空间集聚能够改善环境质量。其三,经济集聚与环境污染存在非线性关系。原毅军和谢荣辉(2015)[24]发现产业集聚与环境污染的长期关系具有不确定性。邵帅等(2019)[25]认为经济集聚与碳排放具有倒N型的联动趋势。此外,关于珠三角雾霾的研究,基本集中在雾霾的时空变动、化学构成以及健康安全评价等方面(蒋超等,2018)[26]。由于国内近年才开始监测PM2.5浓度,大多学者使用近几年的PM2.5浓度、API指数或哥伦比亚大学社会经济数据和应用中心(SEDAC)公布的NASA卫星监测数据来评定雾霾程度(秦蒙等,2016[27];梁伟等,2017[28];刘畅等,2019[29]),但数据年份较少,无法体现雾霾污染的时序特征,且1998-2012年SEDAC只提供了每三年的滑动均值,数据上具有明显的局限性(张华和唐珏,2019[30];刘华军和彭莹,2019[31]),因此分析结果的时效性和准确性难以把握。

鉴于此,本文的创新之处主要体现为:一是研究视角的不同。本文从城市群集聚经济的角度出发,将环境规制、经济集聚和雾霾污染纳入同一框架进行理论和实证两方面的探讨,不仅考虑不同类型环境规制对雾霾污染产生直接效应的差异性,还探究各种环境规制工具通过经济集聚对雾霾污染产生的间接效应。二是丰富了相应的研究内容。多数文献忽略了雾霾污染对环境规制、经济集聚,以及经济集聚对环境规制的反向作用,本文加入气象因素变量,利用三阶段最小二乘法(3SLS)对潜在的反向影响关系进行检验。三是扩展研究样本,进一步优化了研究数据。本文纳入珠三角城市群的6个潜在扩展区形成“9+6”融合发展的研究样本(2)《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》将珠三角界定为广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9个城市;《广东省新型城镇化规划(2016-2020年)》提出环珠三角城市要深度融入珠三角,基本形成“广佛肇+清远、云浮、韶关”“深莞惠+汕尾、河源”“珠中江+阳江”三大新型都市区。考虑到分析的长远性和全面性,将韶关、河源、汕尾、阳江、清远、云浮6个城市作为扩展区纳入研究范围中。;基于达尔豪斯大学大气成分分析组(Atmospheric Composition Analysis Group)公布的NASA栅格数据,利用ArcGIS软件进一步解析为珠三角及扩展区各市的年均PM2.5浓度值,并结合使用中国环境监测总站发布的最新地级市PM2.5年均数据,尽量避免雾霾测度上的时滞和偏误。研究旨在为新时期区域雾霾防治和经济绿色化发展提供新思路,对珠三角未来合理制定环境政策具有重要参考价值。

二 理论分析与事实特征

(一)理论分析

在以集聚为核心要义的珠三角区域发展战略背景下,亟需基于城市群系统,进一步明晰环境规制、经济集聚与雾霾污染三者的作用关系以及两两之间的反向影响。本文结合集聚经济理论、外部性理论和环境库兹涅茨曲线(EKC)假说等,提出具体的影响机制框架(见图1)。

图1 环境规制、经济集聚与雾霾污染的关系

1.环境规制与雾霾污染

由于环境规制政策具有多样性,所以环境规制对雾霾的净化作用不仅取决于实施强度,还受其组合类型的影响。立法或行政部门可直接设置监管排污单位降污减排的环保法律法规,这种具有刚性特征的命令型规制虽然能使雾霾防治在短期内取得成效,但对政府执行力度和成本的标准较高,而且“一刀切”的监管措施无法平衡不同排污者所受影响的差异,可能会抑制企业创新、影响效率,长远上看治霾效果有所欠缺。政府还可以借助市场机制来促使企业提高环保标准,如征收环保费用或加大环境治理投资等,这种具有激励性质的规制手段能够为企业减排提供更多自由,但也需要更加完善的市场体系,且减霾成效存在一定的滞后性(赵玉民等,2009)[32]。从另一角度来看,污染水平高的地区通常会实行高强度的环境规制政策。原因在于雾霾污染对公众身体健康具有严重威胁,可能引致当地就业人员外流;而且雾霾天气会明显降低道路的能见度,影响公路、机场、海洋等交通运输,易造成较大经济损失(黄清煌和高明,2016)[7]。在社会多方的治霾诉求之下,政府必然会加大环境规制力度并构建有效的规制工具组合。

2. 环境规制与经济集聚

环境规制影响经济集聚的渠道有:一是遵循成本效应。企业受制于政府的环境监管,不得不承担额外的污染治理费用或缴纳环保税,这无疑会提高企业的“合规成本”,挤占企业用于生产盈利的劳动、资本和技术等要素投资,进而抑制生产效率、阻碍经济集聚(Barbera和McConnell,1990[9];Shadbegian和Gray,2005[10])。二是创新补偿效应。为保持原有的市场竞争力,在政府污染监控的督促下,企业会继续研发新型生产技术和节能减排技术,从而带动整个产业链成长升级,达到减排和效率提升的双赢,加强经济集聚(Porter和Van der Linde,1995[11];Hamamoto,2006[12];Jorge et al.,2015[13])。三是市场竞争效应。加强环境管制力度,可以促进市场竞争,完善“优胜劣汰”机制,使行业间要素集中于效率较高、技术较强的企业,从而提升经济集聚水平。四是循环经济效应。汇集于城市群内的关联产业,可以共同循环使用可回收的废弃物,进一步提高经济集聚效应(冯薇,2008)[33]。反之,经济集聚也会对环境规制产生影响。在经济集聚的初期,规模不经济、拥挤效应等负外部性尚未显现,民众对美好生态环境的诉求并不强烈,因而地方政府更加注重提升经济增长速度,实行的环保标准和管制力度相对宽松;在经济集聚的中后期,集聚所带来的正外部性不足以弥补环境恶化造成的损失,民众对绿色生态偏好不断加强,此时地方政府之间的GDP锦标赛逐渐转向绿色GDP竞争,会开始提高对能源密集型产业和污染型外资的环境审查标准(陈诗一和陈登科,2018)[34]。

3. 经济集聚与雾霾污染

依据EKC假说,珠三角城市群经济集聚对雾霾污染的影响与其所处发展阶段有关(Grossman和Krueger,1995)[35]。在经济发展的早期爬坡阶段,各种公共资源和企业单元不断汇集,逐渐显现规模经济效应和知识溢出效应,企业通过共享排污设施、学习先进生产技术等,降低运输、管理成本和能耗,并进一步加大先进技术的研发投入,此时经济集聚对雾霾污染表现出净化效应;在经济发展的快速增长阶段,高污染高耗能的重工业通常占据产业结构主体,随着核心城市要素集聚能力的不断加强,工业企业产能迅猛增大,城市交通明显拥挤,造成能源消耗、车辆尾气排放等环境负担急剧增加,此时经济集聚产生的规模经济、资源共享、技术溢出等正外部性难以填补形成的雾霾效应;在经济发展的成熟稳定阶段,地方化经济和城市化经济优势基本得到释放,产业结构逐渐绿色化,大量企业选择“抱团”,有利于清洁生产技术和环保运输工具的创新使用、污染治理的专业化分工以及政府环境监管的统一实行,此时经济集聚能够有效抑制雾霾污染(邵帅等,2019)[25]。雾霾污染也可以通过城市化和人力资本两种途径来反向影响经济集聚,如果城市雾霾天气多发,一方面会造成人口居住地和企业生产活动的向外转移,削弱城市规模报酬递增效应,另一方面会影响劳动力供给,阻碍人力资本的深化积累,这些终将改变地区经济活动的空间集聚程度(蒋超等,2018)[26]。

根据以上理论分析,本文提出如下假说。

H1:直接影响上,珠三角城市群不同类型环境规制对雾霾污染的影响存在差异;经济集聚与雾霾污染具有倒N型的联动关系。

H2:间接影响上,珠三角城市群环境规制可以通过经济集聚影响雾霾污染。

H3:反向影响上,珠三角城市群雾霾污染对环境规制、经济集聚,以及经济集聚对环境规制具有反向作用。

(二)事实特征

1.珠三角城市群雾霾污染的时空特征

采用ArcGIS软件中的自然断点法对珠三角及扩展区的雾霾污染程度进行分级,考察2003、2010、2018三年雾霾污染的空间分布特性(见表1)。大体上,2003-2018年间珠三角区域雾霾呈现明显的“核心—外围”特征,并表现出逐渐由核心城市向外围城市扩散的发展趋势。其中,2003年和2010年广州、佛山和东莞的PM2.5监测浓度值较高,肇庆和云浮的污染状况逐渐显现,河源和汕尾的污染程度较轻。2018年核心城市——广州的雾霾浓度层级有所下降,外围城市——肇庆、清远、韶关、东莞和河源的污染层级有所上升。深圳、中山和珠海的雾霾程度相对较轻,可能是由于其地处沿海易形成小范围的区域性环流,海陆风对雾霾起到一定的削弱作用(蒋超等,2018)[26]。

表1 珠三角区域2003、2010、2018年的雾霾污染程度分组

2. 珠三角城市群环境规制、经济集聚和雾霾污染关系的初步判断

通过绘制散点图(见图2),对珠三角城市群三种环境规制、经济集聚和雾霾污染的变化作出初步观察。图2显示,各类环境规制与雾霾污染均呈现较为明显的线性关系,但影响方向有所差异,说明有必要考虑环境规制的异质性影响。经济集聚与雾霾污染之间的互动趋势不明显,且存在一定的阶段性,这也提示在实证中应考虑经济集聚的非线性影响。

图2 不同类型环境规制与经济集聚、雾霾污染的关系图

三 研究设计与数据说明

(一)研究设计

1.直接与间接影响关系检验模型

本文从珠三角城市群集聚经济的视角检验环境规制对雾霾污染的影响机理,依据STIRPAT环境效应分析模型和EKC假说,构建如下实证模型:

pmit=α0+α1erit-1+α2aggit+α3saggit+α4taggit+α5Xit+μi+εit

(1)

pmit=β0+β1erit-1+β2aggit+β3erit-1*aggit+β4Xit+μi+εit

(2)

其中,i代表城市,t代表时期。因变量pm为雾霾浓度;er为各种环境规制集合,根据上文理论分析,变量间可能会反向影响,因此实证中采用er的滞后一期来缓解单方程中可能存在的内生性;agg为经济集聚,sagg为二次项,tagg为三次项;交互项er*agg用于验证环境规制能否通过经济集聚对雾霾污染产生间接效应;X为控制变量;μi为城市效应;εit为扰动项。

2. 反向影响关系检验模型

结合理论分析,环境规制、经济集聚与雾霾污染三者可能存在反向因果关系,构建联立方程可以较好地识别各变量的反向影响。因此,本文建立如下联立方程:

erit=φ0+φ1pmit-1+φ2aggit+φ3hoffit+φ4fdiit+φ5enerit+φ6finait+τit

(3)

aggit=θ0+θ1erit+θ2pmit+θ3urbanit+θ4hoffit+θ5fdiit+θ6techit+θ7transit+θ8popit+ηit

(4)

pmit=δ0+δ1erit+δ2aggit+δ3busit+δ4greenit+δ5vcit+δ6rhit+δ7shit+ζit

(5)

其中,产业结构hoff、对外开放程度fdi、能源消耗ener、财政状况fina为式(3)规制方程的外生变量;城镇化urban、产业结构hoff、对外开放程度fdi、技术水平tech、交通基础设施trans、人口密度pop为式(4)集聚方程的外生变量;公车数量bus、绿化水平green、空气流通系数vc、相对湿度rh、日照时数sh为式(5)雾霾方程的外生变量。τit、ηit和ζit为扰动项。依据徐志伟(2016)[36]的分析,实际中从雾霾污染出现到专项环境政策实施通常存在时滞,所以在规制方程中使用pm的滞后一期。

(二)变量与数据

1.变量选取

(1)雾霾污染(pm)。由于雾霾数据无法直接获取,因此大部分研究使用API指数、PM10和PM2.5浓度年均值等作为代理变量。依据孙攀等(2019)[37]对雾霾污染衡量指标的分析,PM2.5浓度占总悬浮颗粒物的56.7%-75.4%左右,并占PM10的80%-90%以上,本文选择PM2.5浓度年均值作为雾霾污染的测度指标。

(2)环境规制(er)。本文参考赵玉民等(2009)[32]对环境规制类型的划分,结合地级市数据的可得性,主要分析命令型和经济型环境规制的差异性,并将经济型规制进一步细分为费用型和投资型两种。命令型环境规制(mer),以单位工业增加值大气污染处理量来测度;费用型环境规制(fer),以城市垃圾和污水处理费总和来测度;投资型环境规制(ter),以市容环境卫生投资额来测度。

(3)经济集聚(agg)。常用的集聚指标有泰尔指数、赫芬达尔指数、就业密度和产出密度等,考虑到经济集聚是指某一单元内经济行为的集中程度,而单位面积上承载的经济活动量可以较优地测度区域内的经济集聚水平(Ciccone和Hall,1996)[38],因此本文使用各地级市单位面积第二、三产业增加值来度量珠三角经济集聚。

(4)控制变量。为尽量缓解遗漏变量偏误,本文对以下变量加以控制:城镇化水平(urban),用城镇人口占常住人口比例度量。依据生态现代化理论和城市生态转型理论,城镇化初期通常以城市建设和经济发展目标为首而忽视城市生态环境,进入到中后期时社会对环境要求不断提升,会借助技术手段、政府管控等方式治理污染,所以城镇化对雾霾污染的影响取决于二者权衡。产业结构(hoff),用霍夫曼系数倒数度量,即重工业产值占轻工业产值的比例。在我国工业化进程中,钢铁等重工业的发展需要燃烧大量化石能源,不可避免地会引发雾霾问题,所以产业结构调整会对雾霾污染产生重要影响。对外开放程度(fdi),用当年实际使用外资金额度量。对外开放程度可能存有“污染避难所”和“污染光环”两种影响,所以对雾霾污染产生的效应具有不确定性。能源消耗(ener),用单位地区实际GDP电耗度量。高能源消耗结构是造成雾霾污染的一大来源。科技投入(tech),用工业企业R&D经费内部支出度量。技术进步可以帮助企业提高技术水平和能源效率,有利于雾霾减排,但跨越式的技术创新可能会产生能源回弹效应,削弱技术进步对雾霾污染的缓解作用。交通基础设施(trans),用人均城市道路面积度量。道路拥挤会提高机动车耗油量,加重尾气污染问题,所以公共交通基础设施条件对雾霾形成具有一定影响。公交车数量(bus),用年末实有公共汽(电)车营运车辆数度量。燃油公交向电公交的转变,有助于减少汽车尾气排放,降低雾霾浓度。人口密度(pop),用每平方公里人口数度量。城市人口汇集会提高就业密度和劳动生产率,释放经济集聚效应,对雾霾污染产生影响。绿化水平(green),用建成区绿化覆盖率度量。加大城市绿化面积,对减少有害颗粒物、净化空气具有促进作用。面板联立方程另外加入的外生变量包括:财政状况(fina),用财政收入占GDP的比重度量。环境规制的主体是政府,地方政府财务状况会对本地环境规制力度产生影响,因此将fina引入规制方程加以控制。三个气象变量,即空气流通系数(vc)、相对湿度(rh)和日照时数(sh)。气候条件是形成雾霾天气的直接因素,一般来说,空气流通性越强、日照时间越长,越容易形成大气循环进而减轻雾霾,而高相对湿度则会加快雾霾的形成和转化速度,所以将这三个气象变量作为控制变量加入雾霾方程。

2. 数据说明

本文雾霾污染的代理变量数据主要来源于两个方面:一是达尔豪斯大学大气成分分析组(Atmospheric Composition Analysis Group)公布的NASA栅格数据(精度为0.01°×0.01°),参考Van Donkelaar et al.(2019)[39]的研究,利用ArcGIS软件将中国区域数据集进一步解析为各地级市的年均PM2.5浓度值。此数据集具备与哥伦比亚大学SEDAC公布的监测数据的相同优点,均使用了地面监测数据来辅助卫星遥感数据;另外此数据集为一年期内的均值,还可以弥补SEDAC数据存在三年滑动处理的局限性。二是中国环境监测总站的PM2.5年均数据,符合中国雾霾浓度的真实情况(雷玉桃等,2021)[40]。

社会经济数据来自对应年份的《广东统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和《中国城市建设统计年鉴》;空气流通系数源自欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ERA-Interim数据库(3)ERA-interim数据库提供了全球0.75°×0.75°网格的10米高度风速和边界层高度数据,两者相乘即为空气流通系数。;相对湿度和日照时数数据源于中国环境监测总站和中国气象科学数据共享服务网。样本区间为2003-2018年,少量缺失值通过均值法完善;原始数据均调整为实际值,并做对数化处理以缓解异方差性。

四 实证结果与分析

(一)直接影响分析

1.基准回归

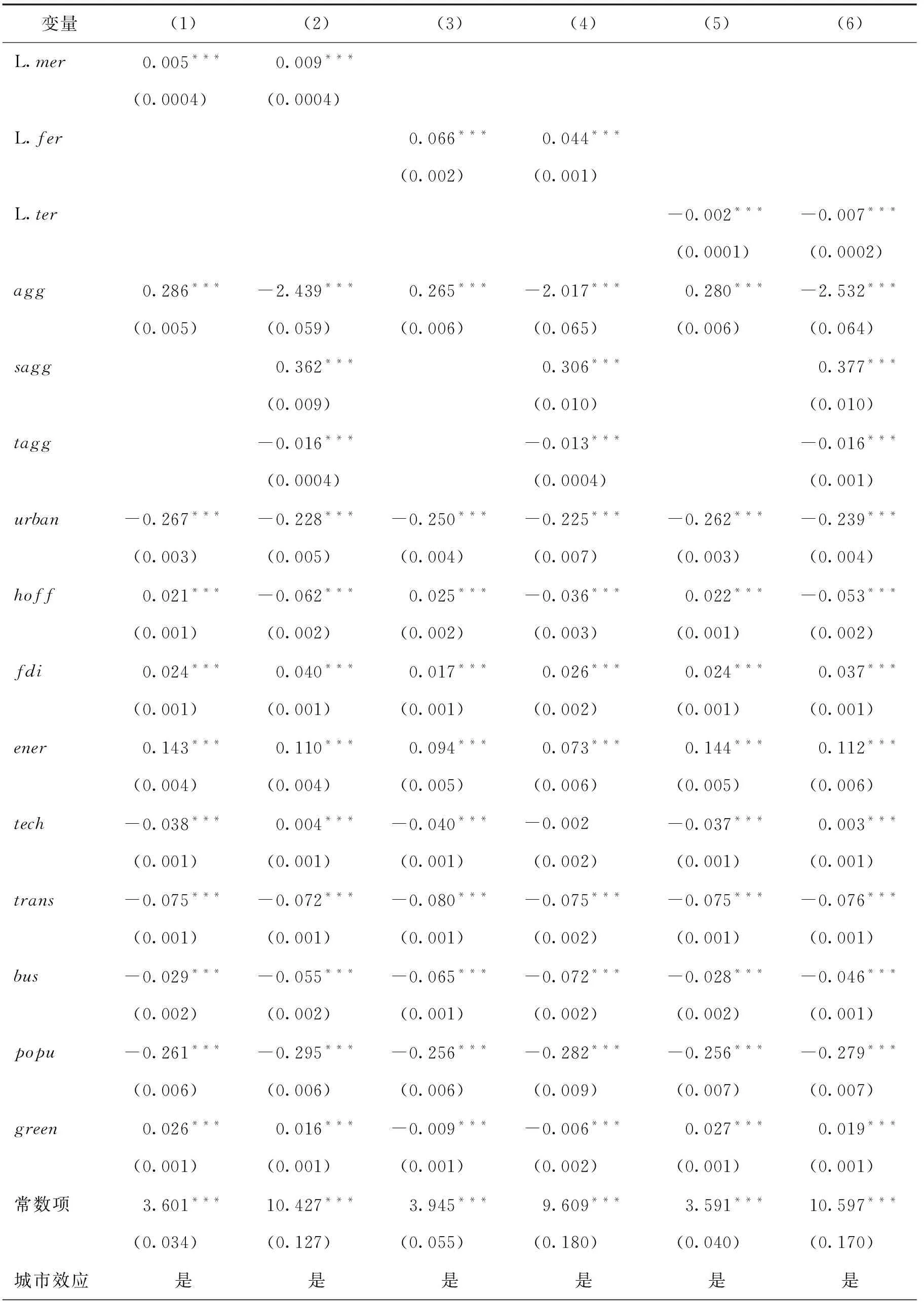

由于研究样本是长面板数据,可以放松扰动项的独立同分布假设,考虑可能存在异方差与自相关,本文采用全面可行广义最小二乘法(FGLS)来实现有效率的估计(结果见表2)。

表2 直接影响回归结果

(续上表)

表2报告了珠三角城市群环境规制、经济集聚对雾霾污染的直接影响。列(1)-列(6)估计结果显示,命令型环境规制(mer)、费用型环境规制(fer)滞后一期对雾霾污染(pm)的弹性系数显著为正,说明珠三角上一期实行的命令型和费用型环境规制对当期雾霾存在“失灵”现象,可能是因为政府硬性设定的减排标准、违规惩罚或征收排污费等政策对企业而言是成本负担,在市场消费不变的情形下,不利于企业增加盈利以及环保技术的资金投入,必然会对绿色技术革新产生挤出效应,从而无法实现跨期治霾。而投资型环境规制(ter)滞后一期的估计系数显著为负,说明上一期投资型环境规制能够有效减少当期雾霾,这与张平等(2016)[41]的研究结论一致,投资型环境规制是最终可以形成固定资产的长期政策,有助于企业改变短期投资取向,明晰清洁生产技术研发方向,减少企业绿色转型风险,所产生的激励效应能够实现长期减霾效果。总体来看,珠三角不同类型环境规制对雾霾污染的直接影响存在一定差异,从而验证假说H1。

表2列(1)、 列(3)、 列(5)是没有加入经济集聚(agg)多次项的结果,显示经济集聚的估计系数均显著为正,表明随着珠三角经济集聚水平的提高,雾霾浓度会继续加大。在加入经济集聚的二次项(sagg)和三次项(tagg)之后,估计系数表现出“负—正—负”的变化特征,且都在1%的水平上显著,说明珠三角经济集聚与雾霾污染长期上确实存在倒N型的曲线关系,验证了假说H1。在mer、fer和ter三组方程中,当集聚程度分别小于低阈值4.947、4.779和4.969(140.685、119.008和143.857万元/平方公里)时,经济集聚对雾霾污染能产生净化效应,此时珠三角工业化和城市化发展处于起步阶段,整体经济集聚水平不高,由于企业产出能力相对较低、污染排放较少,该阶段通过共享基础设施、技术外溢等释放的规模经济效应足以抑制雾霾形成。当集聚程度分别大于低阈值又小于高阈值10.573、10.568和10.342(39070.267、38856.907和31011.928万元/平方公里)时,经济集聚会进一步加剧雾霾污染,此时珠三角工业化和城市化处在快速发展的成熟期,主要依靠要素驱动成为其他国家产品代加工的集中地,以重工业为主的粗放型发展模式虽然能促进经济在空间上快速集聚,但不可避免地引起大量的能源消耗和污染排放,导致雾霾现象愈加严重。当集聚程度分别超过以上三个高阈值时,其对雾霾污染又会产生新一轮的抑制效应,这时珠三角工业化和城市化进入高质发展阶段,总体的集聚状况已达到高水平,大多数企业汇集于同一范围,有助于减少治霾费用,提高政府监管效率,推广先进环保技术,扩大清洁能源和绿色交通工具的应用面,进而促进减霾效率的提升;而mer方程下经济集聚的高阈值最大,说明在命令型环境规制的干预下,珠三角经济需要达到更高的集聚水平才能抑制雾霾,从侧面反映了执行命令型环境规制的经济成本较大。

参考余东华和张明志(2016)[42]的研究,采用最大比例状态法可将珠三角各城市的经济集聚进行等级划分(见表3)。考察期内只有韶关、河源、清远的经济集聚程度出现过比低阈值小的情况,说明这三个地级市正处于由倒N型曲线第一阶段向第二阶段转变的过渡期,未来很有可能会遭遇雾霾袭击;而其余城市均处在低阈值和高阈值之间倒N型变动的第二个时期,这也进一步验证了目前珠三角经济集聚的继续提高会加重雾霾污染,珠三角仍面临减霾压力。

表3 2003、2010、2018年珠三角城市群经济集聚演变

表2中控制变量的回归结果显示:城镇化(urban)系数显著为负,表明随着珠三角城市化进程的继续深入,可以有效扼制雾霾污染。产业结构(hoff)系数在未考虑经济集聚的长期非线性影响时为正,表明重工业产值比例增加会导致雾霾浓度提升;考虑经济集聚的长期非线性影响后hoff系数为负,意味着重工业清洁化改造需要较长时间才能显现效果。对外开发程度(fdi)系数显著为正,表明在珠三角城市群“污染天堂”假说成立,外资流入会加重雾霾污染。能源消耗(ener)系数显著为正,表明珠三角能源结构有待改进,化石能源消耗占比较大。科技投入(tech)系数基本为负,表明加大珠三角地区的研发经费投入有助于减少雾霾。交通基础设施(trans)系数显著为负,表明珠三角城市群交通基础设施越好,越有利于减少雾霾。公交车数量(bus)系数显著为负,表明珠三角地区普及环保电公交的成效较好。事实上,珠三角地区在公共交通领域推广新能源电动汽车力度较大、效果明显。在广东省政府出台的《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》中就提到,让珠三角地区成为全国纯电动公交车推广应用的示范区域。而据报道,深圳已率先在2017年实现公交车纯电动化,广州、珠海在2018年底实现公交车纯电动化,佛山、东莞在2019年底实现公交车纯电动化。珠三角及扩展区2005-2018年年末就业人数显示,第三产业是珠三角地区人口流动的主要方向,而人口密度(pop)系数显著为负,可能就是由于珠三角城市群吸引的大量人口流向了第三产业,进一步带动了第三产业的发展,从而对雾霾污染表现出抑制作用。绿化水平(green)系数在命令型和投资型规制下为正,在费用型规制下为负,可能是珠三角绿化建设的当期减霾效果具有不确定性,尚未起到“立竿见影”的减霾作用,将green做滞后一期处理后重新回归,发现各组系数均显著为负,说明扩大城市绿化覆盖率确实有助于吸附降解和抵御雾霾。

2. 稳健性检验

本文借鉴孔海涛等(2019)[43]的处理方法,采用更换关键变量指标和缩短样本时间两种方法进行稳健性检验。首先,通过更改经济集聚的代理变量来检验是否存在测量误差,选取就业密度即各城市的就业人员年末数与土地面积之比来代替前文的产出密度。其次,截取总样本2004-2017年的面板数据重新回归。结果显示(4)限于篇幅,稳健性检验结果未列出,作者备索。,核心变量系数的符号和显著性与基准回归结果基本一致,说明上文结论具有稳健性。

(二)间接影响分析

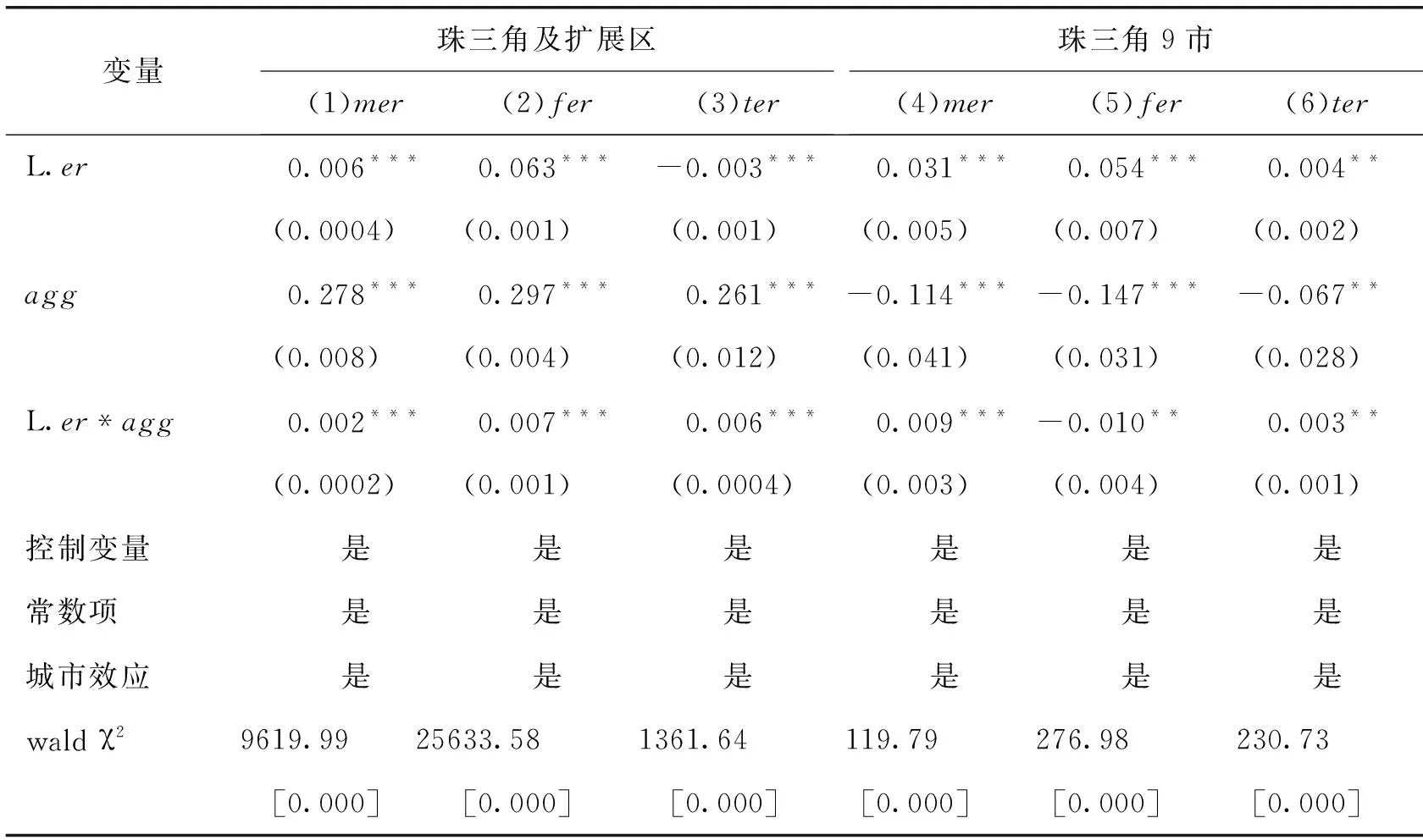

为继续考察珠三角城市群环境规制对雾霾污染的间接影响,本文加入各类环境规制与经济集聚的交互项,来检验假说H2,并将珠三角9市作为参照样本,进一步分析因空间格局变化带来的影响,结果见表4。

表4 间接影响回归结果

从表4列(1)-列(3)结果可以看出,各种环境规制以及经济集聚的系数符号和显著性与表2的结果相符。三组环境规制方程中,交互项(er*agg)的估计系数均显著为正,说明珠三角环境规制可以通过经济集聚间接影响雾霾污染,假说H2得证。但在核心城市较小、外围城市加大的“扁平化”空间结构下,珠三角城市群经济集聚无法改善命令型和费用型规制跨期治霾失灵问题,并且会抑制投资型规制对雾霾产生净化作用。对比列(1)-列(3)与列(4)-列(6)可发现,列(4)-列(6)中三种环境规制的系数均显著为正,经济集聚及其与费用型规制交互项的系数均由正转负,且至少在5%的水平上显著,原因在于缩小珠三角城市群的空间范围后,城市群内部各单元的差距变小,更有利于形成功能分工和规模互借,进一步强化中心城市的集聚作用和辐射作用,经济活动在地理空间上显现出的高质集聚可以抑制雾霾加剧,间接地促进环境规制释放治霾效应。

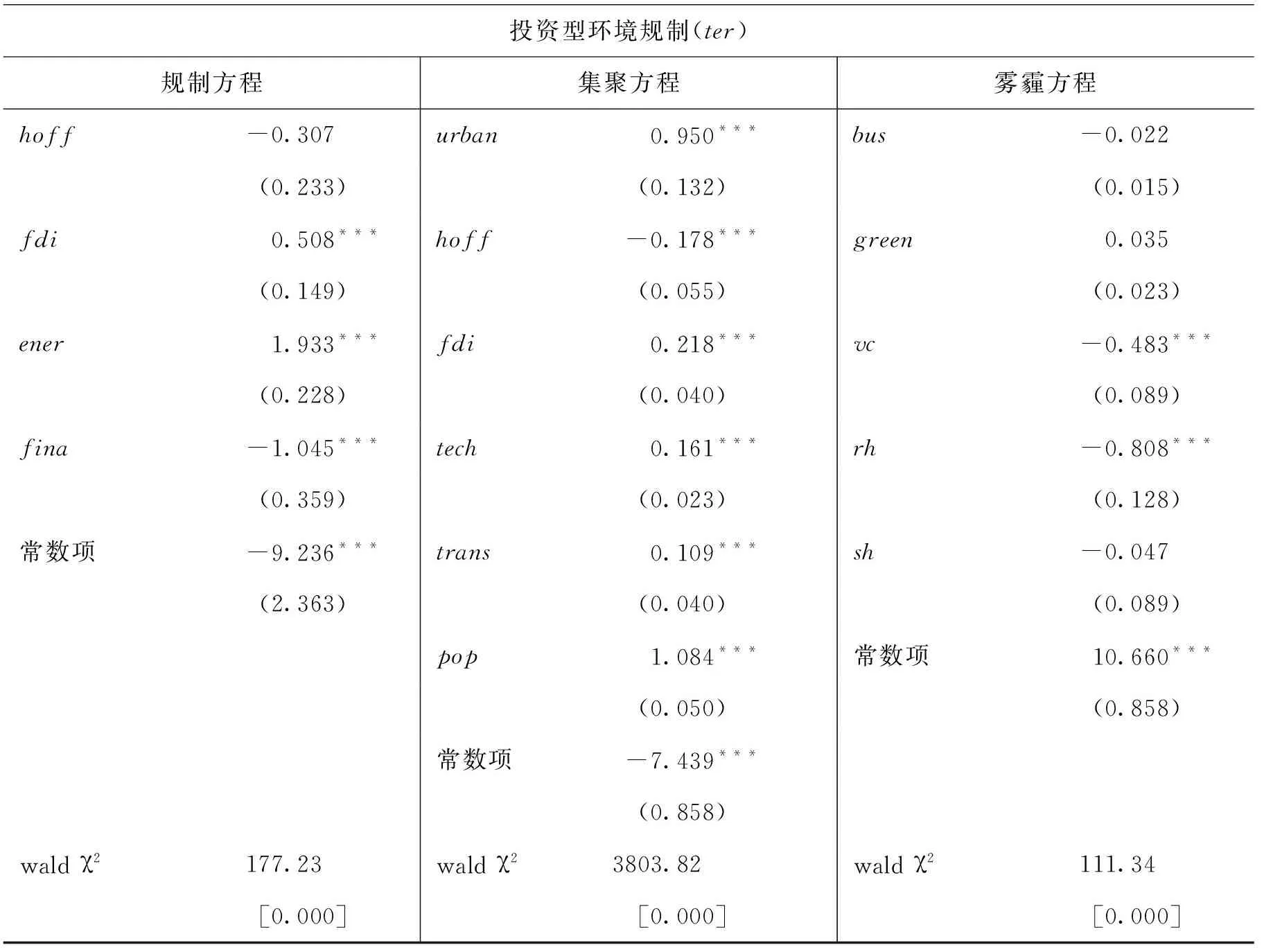

(三)反向影响分析

本文运用联立方程(3)-(5)检验假说H3。由于三阶段最小二乘法(3SLS)可以更有效地识别联立方程各系统之间的相互关系,因此本文基于3SLS的分析范式对所设模型进行实证检验。按照联立方程的阶条件和秩条件,本文模型为过度识别,因而可以采用3SLS来做系统估计(结果见表5)。由表5可得,珠三角城市群环境规制、经济集聚与雾霾污染之间存在一定的反向因果关系,具体如下:

表5 反向影响回归结果

(续上表)

(续上表)

从规制方程来看,珠三角城市群上一期雾霾浓度的增加未能促进当期命令型和投资型环境规制强度的提升,不过可以倒逼费用型环境规制提高力度。经济集聚水平的上升,虽然会削弱命令型环境规制的执行强度,但能够加强两种经济型环境规制的力度,不过经济集聚每提升1%,费用型和投资型环境规制强度仅分别增强0.69%和0.54%左右,可见两种经济型环境规制涨幅要比经济集聚小,参考徐志伟(2016)[36]的结论,说明珠三角城市群经济发展依然是“先污染,后治理”的方式。目前珠三角产业结构、对外开放程度和能源消耗的状况不断刺激政府加强环境管制,这与上文分析一致。需特别说明的是,珠三角各城市财政状况提升会削弱环境规制力度,说明地方政府间可能存在环境规制“逐底竞争”。

从集聚方程来看,珠三角城市群加强环境规制会抑制经济的进一步集聚,说明环境与经济的双赢局面尚未出现。雾霾污染反而会加快经济集聚,尤其是在经济型环境规制的干预下,表明珠三角呈现的经济增长极效应是以牺牲环境为代价的。另外,城镇化水平、经济外向程度、技术水平、交通便利程度和人口集聚对珠三角经济集聚均有一定的促进作用。但重工业产值占比的提升对经济集聚会产生负向影响,说明传统的粗放式产业构成已经无法带动珠三角经济进入高层级集聚阶段。

从雾霾方程来看,只有当期的命令型环境规制能够明显降低雾霾浓度,两种经济型环境规制的影响均不显著,这也验证了命令型环境规制对珠三角雾霾确实具有较好的短期抑制作用。同时,珠三角经济集聚会加大有害颗粒物的排放,进一步验证了上文的分析结果,公共汽(电)车使用量和绿化覆盖率的影响效果也与前文一致。此外,空气流通系数、相对湿度和日照时数均与雾霾污染呈负相关,说明充足的光照能加快水汽蒸发形成大气对流,有利于细颗粒物的扩散。

五 结论与启示

在中国经济向绿色、高质转型的新时期,只是笼统地考虑中国经济发展衍生的雾霾污染问题或是检验环境规制的减霾效应缺乏针对性和系统性。本文基于集聚经济的视角,针对珠三角城市群这一经济增长极,系统地阐述并分析了异质性环境规制、经济集聚与雾霾污染之间的直接和间接关系,另外在3SLS分析范式下充分考虑了三者间易被忽略的反向影响。主要得到以下结论:(1)直接影响上,珠三角城市群不同类型环境规制对雾霾污染存在不同的效应,其中命令型环境规制能够释放短期的减霾效应,投资型环境规制的减霾效应具有跨期性,费用型环境规制则不存在减霾效应。珠三角经济集聚与雾霾污染存在倒N型曲线关系,且大多数地级市处于集聚加剧雾霾的第二阶段,尤其是在命令型环境规制的干预下,珠三角经济集聚需迈过更高的拐点才能步入减缓雾霾的第三阶段。(2)间接影响上,珠三角城市群各类环境规制都能通过经济集聚对雾霾污染产生作用,但不具备有效的减霾效果,不过强化城市群中心极化水平可以缓解费用型环境规制在减霾上的失灵现象。(3)反向影响上,珠三角城市群各类环境规制、经济集聚与雾霾污染之间存在一定的反向因果关系。具体来说,雾霾污染只能倒逼费用型环境规制加强力度;经济集聚主要对经济型环境规制产生反向促进作用,但后者涨幅小于前者,说明珠三角仍处于“先污染,后治理”的发展模式;环境规制会阻碍经济的进一步集聚,雾霾污染反而会加快经济集聚,一定程度上说明珠三角的经济增长极效应是以牺牲环境为代价的。

上述结论对于珠三角区域可持续发展具有重要政策启示。首先,当前的广东省新型城镇化、粤港澳大湾区建设等区域发展战略,均以经济集聚为核心要义,但本文结论提示珠三角经济集聚与环境治理尚未达到双赢的理想效果,“先污染,后治理”的发展模式是导致雾霾回弹的根本诱因,因此只有破解二者间的恶性循环才能实现珠三角城市群的可持续发展。当珠三角经济集聚进入高层级阶段,将会释放新一轮的雾霾减排效应,所以珠三角可继续深入城市群一体化发展,打破阻碍内部城市间经济往来的壁垒,共建产业园区,加速提升城市群整体的经济集聚水平。其次,珠三角城市群具有核心—边缘的集聚空间结构特征,整个城市群以广州、深圳为中心主导,经济活动以圈层式扩散为主,从而使得经济核心区不断扩大,本文结论显示强化珠三角的中心极化程度,能够促使环境规制通过影响经济集聚进而发挥抑霾效果,所以珠三角城市群可进一步提升核心城市的集聚水平和辐射能力,继续完善城市群内部的交通基础设施建设,加快二、三产业的信息化和数字化转型,以促进经济集聚区由中心向外围扩展。最后,在制定珠三角城市群总体环境规制政策时,应重视不同环境规制政策的时滞性,本文研究表明命令型环境规制对当期雾霾的抑制作用明显,投资型环境规制具有跨期减霾的特性,而费用型环境规制还未显现治霾成效。因此要促进政府和市场在改善环境方面各司其职,在政府设置城市群内刚性环境约束及排污交易机制之后,应鼓励企业加大投资、开展绿色技术创新以实现降污减排,进而提高市场对排污权等环境要素进行配置的有效性,推动各城市加快产业绿色转型。