地方自发环境规制政策的企业出口质量效应

——基于“河长制”政策的研究

范红忠 侯 盖 刘 洋

一 引 言

推进贸易强国建设和打赢污染防治攻坚战是我国经济社会改革的两个重要课题。国务院2019年11月发布的《国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》中,对我国贸易发展与环境治理提出要求:协调发展贸易与环境,发展绿色贸易,鼓励企业推进绿色制造。十四五规划指出优化国内国际商品结构、贸易方式,提升出口质量,协调建设贸易强国。因此,以绿色方式推动我国贸易出口产品攀升全球价值链高端,对促进国内国际大循环和实现经济高质量发展具有实践意义。

改革开放以来,我国对外贸易高速增长,成为贸易第一大国,但出口产品多在劳动密集或是资源密集型产业,发展模式粗放,环境污染较为严重(施炳展,2014[1];许和连和王海成,2016[2])。《中国环境统计年报》数据显示,我国2010年废水排放总量为617亿吨,比1997年增加了48.5%,水污染加剧、水资源匮乏与“绿水青山”目标之间的矛盾严重影响了美好生活的实现(张晓,2014)[3]。在绿色发展理念下,中央政府推动建设我国环境污染治理政策体系,主要分为两类:“自上而下式”环境政策和“自下而上式”环境政策(沈坤荣和金刚,2018[4];Homsy et al.,2018[5])。“自上而下式”环境政策占主导,是指由中央政府颁布政策法规,由各部委和地方政府负责实施推进的举措,诸如环保法、“两控区”政策等。“自下而上式”环境政策较少,是指由地方政府自发实施的政策,诸如首发于长三角地区的“河长制”政策等。

一个自然的疑问是,作为供给侧结构性改革的宏观手段,环境规制政策在改善环境的同时,对我国资源配置和产品质量升级产生了怎样的影响?回答上述问题,是对十九大报告中提出的促进我国产业迈向全球价值链高端以及实现绿色贸易的重要探究。具体而言,从出口产品质量角度考察环境规制的经济效应已经成为学术研究的热点(韩超和桑瑞聪,2018[6];盛丹和张慧玲,2017[7])。当前我国经济增速下行,制造企业利润空间变窄,单纯以环境污染整治为目标的规制政策必然会增加企业资金成本,进而影响新产品创新投入。然而,目前研究主要考察“自上而下式”环境政策对企业出口产品质量的影响,视角较为单一。“自上而下式”环境政策治理成效差,未对企业形成实质的污染排放约束,原因是环境治理体制相互掣肘以及央地矛盾关系的存在,地方官员在“唯经济发展”的晋升激励下与企业形成“排污和经济增长”的利益共同体,缺乏落实中央政府环境治理政策的激励。与之相反,“自下而上式”环境政策自发于地方政府,原本的政治晋升激励发生了动态变化(任丙强,2018)[8],环境治理效果成为政府官员晋升的考核指标;同时,在公众对美好人居环境的需求和对企业行为监督的压力下,环境规制措施更能落到实处。因此,在中央、地方和公众激励一致的体制下,“自下而上式”环境政策相比于“自上而下式”环境政策,对企业生产和创新活动产生了切实的影响,具体体现在增加企业的排污治污成本以及推动新产品的开发等,进而影响了企业出口产品质量。

本文以“河长制”政策(River Chief System Policy,缩写为RCP)作为研究对象,考察“自下而上式”环境政策对我国出口产品质量的影响。“河长制”作为我国政府分权改革的典型,是以目标导向为主的政策。中央政府赋予地方政府权力,允许地方政府制定自己的“河长制”政策和目标。无锡市于2007年首创“河长制”,任命地方党政负责人为辖区内主要河流的河长,“承包”河流的水环境治理保护。各地出台了相应的具体措施,包括:评估地方官员的环保绩效、制定水污染物减排目标、关闭或迁移长江附近的重污染工业以及利用媒体和公众来监督。后在江浙一带为政府治理水环境所推广,至2016年底,国务院发布《关于全面推行河长制的意见》,到2018年底已经全国范围实行,全面建立省市县乡四级层层联动的河长体系。

后文内容安排为:第二部分是文献综述;第三部分提出研究假设;第四部分介绍实证方案、变量和数据来源等;第五部分为实证结果、稳健性检验及异质性分析;最后是主要结论。

二 文献综述

与本文最为相关的三个研究视角是:环境规制对企业贸易的影响、环境规制政策对出口产品质量的影响以及“河长制”政策。

关于环境规制与企业贸易的研究,传统观点认为环境规制使得企业增加治污成本,降低了同业竞争力,不利于贸易出口(Ederington和Minier,2003[9];Levinson和Taylor,2008[10])。Cole et al.(2010)[11]考察了日本出口行业层面数据,发现环境规制能够增加净进口。任力和黄崇杰(2015)[12]利用引力模型,基于中国出口贸易行为层面数据,发现发达国家的环境政策对我国出口具有负向影响。Hring和Poncer(2014)[13]考察“两控区”政策对我国265个城市出口的影响,研究认为环境规制降低了城市层面的出口。也有很多文献认为环境规制对企业出口会产生促进作用。Porter和Linde(1995)[14]提出了“波特假说”,认为环境规制会使企业产生创新补偿效应。一些研究也支持了“波特假说”,基于各国经验,发现环境规制可以增加研发投入、资本设备投资和专利发明等(Rubashkina et al.,2015[15];Hamamoto,2006[16])。因此,环境规制对企业出口贸易,既有成本增加效应,也有创新补偿效应。

关于环境规制政策对出口产品质量的影响研究较少。部分学者研究中央政府颁布的不同领域“自上而下式”环保政策的出口效应,得出了不一样的结论。周凤秀和温湖炜(2020)[17]以国家生态工业示范园区政策为准自然实验,认为环境规制对工业高质量发展有促进作用。韩超和桑瑞聪(2018)[6]研究认为空气污染领域的“两控区”政策对企业出口产品转换有正向效应。盛丹和张慧玲(2017)[7]研究发现“两控区”政策对出口产品质量整体具有正向影响,但对污染密集度较高的行业和国企数目占比较大的行业具有显著负向影响。胡浩然(2019)[18]研究表明清洁生产政策由于挤出效应降低了企业出口产品质量。不同规制政策涉及的领域和区域存在很强的地区经济发展异质性,同时,“自上而下式”环境政策与地方政府经济增长激励机制冲突,产生了严重的内生性,使得学者们研究结果不一致。此外,部分学者刻画不同环境规制度量指标研究环境规制与产品质量的关系。彭冬冬等(2016)[19]以单位产出排污费用为环境规制衡量指标,指出出口产品质量与环境规制存在U型关系,而我国处于曲线左端,环境规制不利于出口产品质量提升。李梦洁和杜威剑(2018)[20]、王杰等(2019)[21]采用多种污染物排放达标率作为出口产品质量衡量指标,表明环境规制显著促进了出口产品质量提升。学者们采用不同的测度指标只能反映环境规制的特定维度,容易因遗漏变量产生严重的内生性问题。因此,本文采用动态DID方法,避免了指标选取方面的内生性问题;同时选取了城市经济发达程度相近的长三角地区作为研究对象,以首发于长三角地区的“河长制”政策为准自然实验进行研究,避免了由于地区间不可观测因素产生的内生性问题。

关于“河长制”的研究目前局限于水污染治理效果方面。多数文献从水环境改善的效果、管理学和制度经济学的视角去评价“河长制”政策。任敏(2015)[22]以贵州三岔河为例,分析认为“河长制”具有等级制协同模式优势。沈满洪(2018)[23]从制度经济学视角指出“河长制”具有正向的环境效益、双向的经济效益和社会效益。沈坤荣和金刚(2018)[4]采用DID方法识别“河长制”在地方实践过程中的政策效应,揭示了“河长制”并未显著降低水中深度污染物的地方政府治标不治本的粉饰性治污行为。She et al.(2020)[24]从环境规制自下而上民众监督与自上而下政府行政命令管制结合的角度出发,研究表明“河长制”显著减少了单位GDP的污水排放量,增加了废水处理投资和企业支付的排污费用。

综上,本文以“河长制”政策的实行为政策冲击,考察这一分权式环境政策改革对我国企业出口产品质量的影响及机制。可能的创新点有以下几个方面:(1)从出口产品质量视角考察了“河长制”的经济效应。(2)以“河长制”政策为例考察我国首次自下而上的地方自主性分权环境政策的出口效应,拓展了环境规制政策的研究广度。(3)运用双重差分法、匹配双重差分法以及多种稳健性检验方法有效解决了遗漏变量和不可观测因素导致的内生性问题。

三 研究假设

研究“河长制”政策对出口产品质量的影响必须注意到,“河长制”作为环境规制政策,与其他环境规制政策有共性,也有其特殊性。从共性来说,“河长制”的实行是政府以水环境治理为目标,通过企业关停并转的产业政策或是排污权交易等机制设计和污水处理技术使用来管控污水排放。从特殊性的角度看,与以往的环境规制政策均是“上令下行”特点不同,“河长制”是地方政府自下而上推行而后由中央政府采纳的自上而下普及的政策,同时公众自发广泛参与监督的机制确保了治污信息真实透明。由各级政府主要党政负责人担任河长,直接关乎政绩的制度设计对政府环保行为的激励和约束机制更切实有效。

现有文献主要从以下三个方面探讨环境政策影响出口产品质量的机制:第一,传统理论认为,环境规制政策的推行将使企业的排污治污成本提高,产品成本提高,从而在同类产品中缺乏国际竞争力,降低了企业、城市层面的行业出口,企业存在降低产品质量以实现利润最大化的动机。即“河长制”政策可能通过成本提升效应降低企业出口产品质量。

第二,围绕波特假说的部分文献认为,环境规制政策可能会促进企业的创新活动进而利于一国贸易。环境规制政策实施后成为企业的外部激励,推动企业增加创新研发投入,升级设备和技术,提升产品竞争力和获取市场空间,进而提升企业出口产品质量(周延风等,2007[25];Porter和Linde,1995[14])。即“河长制”政策可能通过创新补偿效应提升企业出口产品质量。

第三,环境规制政策下,企业有寻求符合环保标准的先进生产技术的动机。企业在出口贸易往来中与国外一流企业接轨,充分发挥“干中学”效应,引进吸收国外技术或是商业模式,提高本企业产品在全球产业链的位置。即“河长制”政策可能通过“干中学”效应提升企业出口产品质量。

考虑到“河长制”政策作为我国地方政府首个自发推行的环境政策,本文提出了影响出口产品质量的第四个机制:晋升激励机制下强治污效应。“河长制”政策规定,地方政府主要党政负责人直接担任某条河流的环保责任“承包人”,环保治理业绩与其政绩和升迁直接相关(周黎安,2004[26],2007[27])。推行“河长制”后的统计显示,环境整治的力度更大,相对于以往报道的粉饰性治污工程更切实高效,污水指标显著改善,但是强制关停一批小型污染企业或是行政要求污染企业改善生产设备技术,都会使企业负担增加,从而降低企业升级产品的能力,使出口产品质量下降。即“河长制”政策可能通过晋升激励机制下强治污效应降低企业的出口产品质量。

综上分析,本文提出研究假设:“河长制”政策对我国企业出口产品质量影响存在不确定性,既有创新补偿效应和“干中学”效应的正向作用,也有成本提升效应和晋升激励机制下强治污效应的负向作用,整体影响需要通过实证研究进一步分析。

四 模型构建与数据说明

(一)计量模型设定

参考李贲和吴利华(2018)[28]、盛丹和张慧玲(2017)[7]、Beck et al.(2010)[29]的研究,为有效识别“河长制”政策对中国企业出口产品质量的影响,本文建立动态双重差分模型(DID)如下:

qualityit=β1Dit+δXit+λi+νt+ρc+γj+εit

(1)

其中,qualityit是企业i在t年的出口产品质量。Dit=RCPi×Tit,用于识别“河长制”政策对出口产品质量的影响效应。RCPi为0/1处理组虚拟变量,表示企业i所在地区是否实施了“河长制”政策。Tit为0/1时间虚拟变量,表示实施“河长制”政策之前/之后。Dit的系数β1是本文重点考察的待估参数,用于评估“河长制”政策实施对出口产品质量的平均影响效应。Xit是控制变量,λi是企业固定效应,νt为时间固定效应,ρc为城市固定效应,γj为行业固定效应,εit为误差项。

DID方法适用的前提是处理组和对照组的样本具有共同趋势,因此观察到的两组样本差异纯粹是由政策处理效应引起。实际上,“河长制”政策在哪些地区实行可能是非随机事件,一方面,企业所在地区经济发展程度越高推行“河长制”的可能性越大。另一方面,企业行为主体会不断地根据不同地区实行政策的强度、融资约束、税收优惠力度等条件,并基于自身利益最大化做出决策。本文参考Beck et al.(2010)[29]的研究,在基准模型(1)中加入一系列反事实虚拟变量进行平行趋势检验:

(2)

(二)变量选取与测度

1.被解释变量:中国工业企业层面的出口产品质量。测算出口产品质量的方法主要有单位价值法和需求逆推法,前者采用单位价值测度产品质量。但由于我国存在要素市场扭曲和出口竞争激烈导致产品高质低价的问题,单位价值法难以准确衡量企业出口产品质量。本文参考李秀芳和施炳展(2013)[30]、施炳展和邵文波(2014)[31]的研究,采取事后推理法,测算企业层面的出口产品质量。

基于Dixit-Stiglitz模型,采用CES函数形式刻画出消费者效用最大化模型,求解得到单一产品i的需求函数为:

(3)

其中,i是指产品,m表示出口目的国,t表示年份,Emt为消费者总支出,Pmt为价格指数,λimt指出口产品i的产品质量,qimt为产品i的需求量,pimt为产品i的价格。对式(3)两边取对数后可得:

lnqimt=χmt-σlnpimt+εimt

(4)

其中,χmt=lnEmt-lnPmt,代表仅随时间或目的国变动和随两者变动的变量,如人均GDP、某年份的政策改革、与目的国的距离等。残差项εimt=(σ-1)lnλimt代表控制产品特征差异后产品层面的出口产品质量λimt的信息。特定产品层面的产品质量表达式如下:

(5)

将产品层面的产品质量标准化处理,以进行企业层面的产品质量加权平均,得到标准化的产品质量表达式:

(6)

其中,maxqualityimt和minqualityimt分别代表按照海关编码对应的不同类别产品质量在所有值中的最大值和最小值。

2. 控制变量:参考现有文献研究出口产品质量影响因素的做法,本文选取控制变量如下:(1)企业全要素生产率:用LP半参数法测算(鲁晓东和连玉君,2012)[32]。(2)资产负债率:用企业当年度总负债与总资产比值衡量。(3)企业规模:用企业总产值占行业总产值的比重衡量。(4)出口偏向:用出口交货值与主营业务收入比值衡量。(5)利润率:用利润总额与主营收入比值衡量。(6)地区行业层面的变量选取了行业竞争强度,用行业内企业市场份额的平方和衡量。表1为被解释变量及控制变量的描述性统计分析结果。

表1 变量描述性统计

(三)数据来源及说明

本文数据的主要来源有:一是2006-2013年中国工业企业数据库的企业层面数据;二是2006-2013年中国海关贸易数据库;三是各地区“河长制”政策实施数据。选择2006-2013年数据的原因是样本区间包含了2008年以来开始推行“河长制”政策的时间节点,也避免了样本时间过长导致其他政策冲击对实证结果产生干扰。

企业出口的每一笔交易记录来自于中国海关贸易数据库,包含出口企业名称、企业编码、企业电话号码、企业性质、企业所在地、企业所在地的邮政编码、贸易方式及8位HS编码的进出口产品交易金额等信息。本文参考施炳展(2014)[1]、Brandt et al.(2012)[33]的方法,通过删除损失样本、删除小贸易价值量样本等9个步骤对中国海关贸易数据库进行处理,最终得到2006-2013年391045个企业对211个国家和地区出口2825种产品的数据。在数据处理的基础上根据式(3)进行回归,得到产品层面的质量信息,再根据每年度产品销售额对产品层面的产品质量加成得到企业层面的产品质量数据。

参考王自锋和白玥明(2017)[34]合并海关数据库和中国工业企业数据库的方法:第一步,以企业中文名称为关键词匹配;第二步,以企业电话号码为关键词匹配;第三步,以企业邮政编码为关键词匹配;第四步,剔除企业工业总产值等信息缺失严重的观测值,剔除总资产小于或等于零、总资产小于固定资产或流动资产的企业等,最终得到2006-2013年45837家企业的面板数据。

最后,基于内生性和数据可得性考虑,本文选取了长三角地区的“河长制”政策试点推广进行研究,对于出口产品质量选取长三角的企业样本,共计167193条企业-年份数据。根据本文从各地方政府网站收集的“河长制”政策实施信息,截至2013年,长三角地区41个城市中,有16个城市先后启动了“河长制”政策,被视为处理组,其余25个样本城市组成了对照组。

处于太湖流域的长三角地区城市经济发展程度相当,地理位置紧邻,治理水域联通,可以有效地控制其他与“河长制”政策推行有关的政策冲击,更好考察“河长制”作为由下而上试点的环保政策对出口产品质量的影响效应。考虑到“河长制”产生实际经济效应的时滞性,本文将“河长制”的时间定义为政策颁布后下一年。在估计“河长制”政策对出口产品质量的影响时,使用的是2006-2013年中国工业企业数据库、中国海关贸易数据库和“河长制”政策实施数据的合并面板数据。

五 实证结果分析

(一)基准回归结果分析

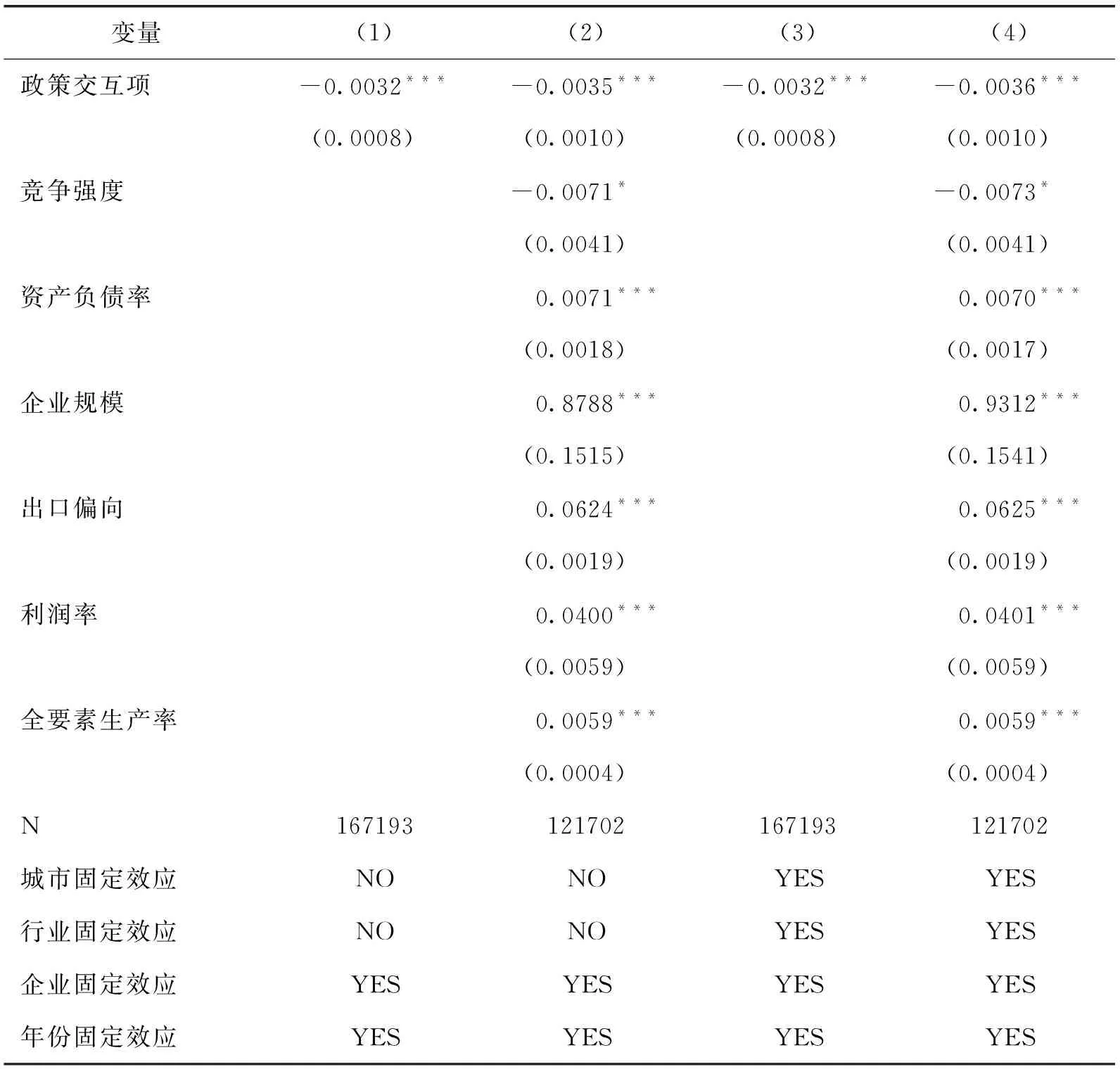

1.基准模型。通过基准模型进行全样本回归,表2列(1)基准回归估计结果表明,政策交互项回归系数显著为负。列(2)、 列(3)在此基础上分别加入控制变量和固定效应后,政策交互项系数仍显著为负。列(4)同时加入了竞争强度、企业负债率、企业规模等控制变量和企业固定效应、年份固定效应、城市固定效应、行业固定效应后,政策交互项系数仍显著为负。说明长三角地区“河长制”政策的实施降低了该区域的出口产品质量。

表2 基准回归结果

控制变量回归结果显示:企业所在行业的竞争强度越高,出口产品质量越低。行业竞争强度越高,使得企业处于零利润生产条件下,生产能力难以大幅提高,产品质量提升慢;规模越大的企业,出口产品质量越高。规模更大的企业更可能具有完备的生产体系、先进的技术和丰富的产品链,在危机出现时相对小企业有更多的同类替代产品;全要素生产率越高的企业,出口产品质量越高。生产率较高的企业拥有先进的技术,可以生产出较高质量的产品。总体来看,这些影响因素与现有关于出口产品质量影响因素的研究结论是一致的(许家云等,2017[35];殷德生,2011[36])。

图1 “河长制”政策平行趋势检验及动态效应分析

(二)稳健性结果分析

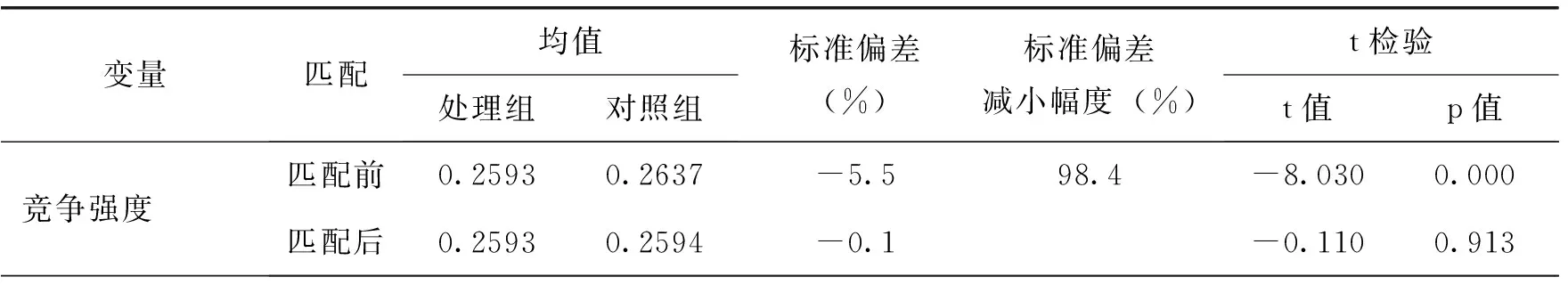

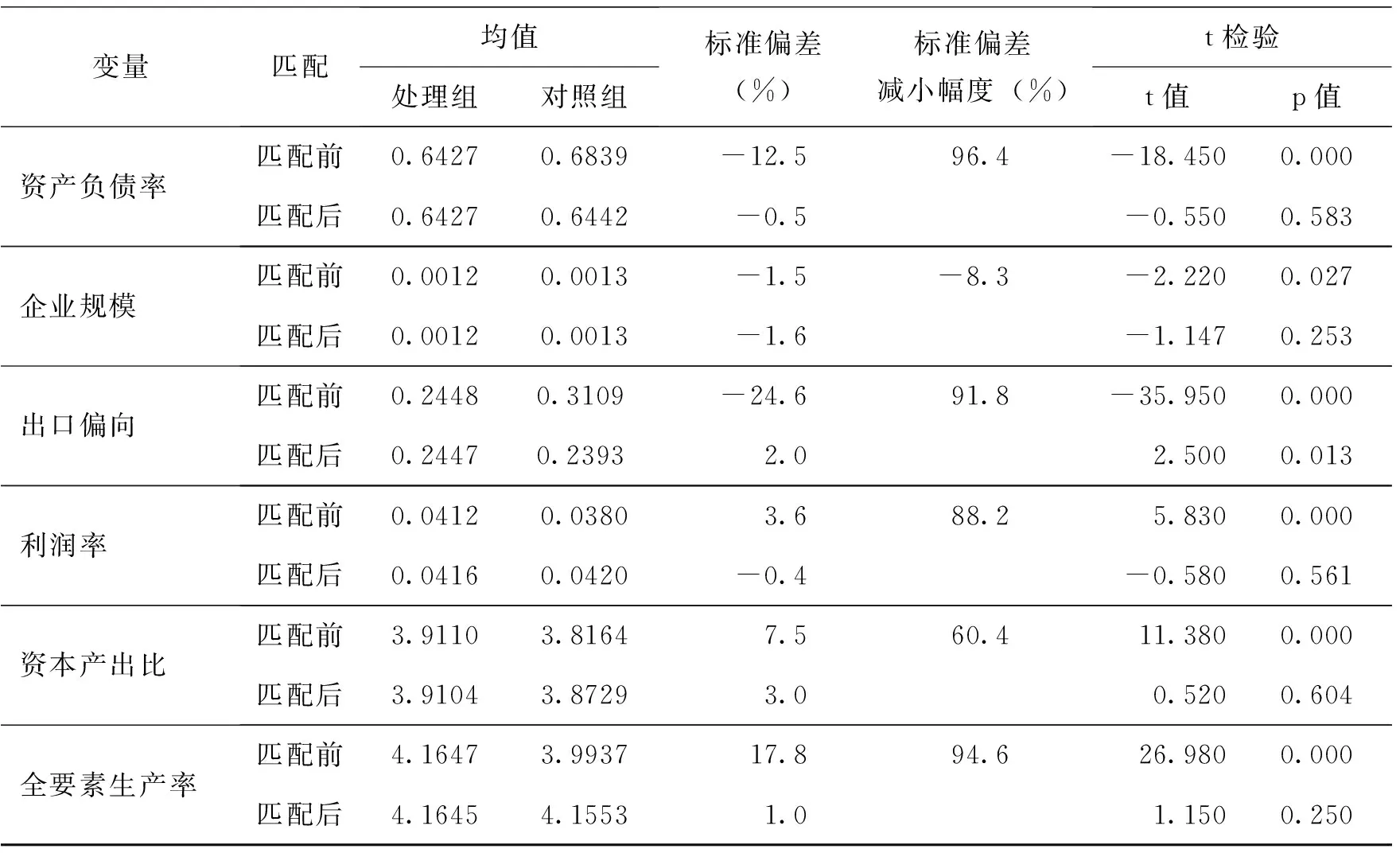

1. PSM-DID回归。由于企业之间存在着异质性,处理组和对照组可能存在样本选择偏差问题。为此,本文参考李和吴利华等(2018)[28]的PSM匹配方法,选择“4近邻匹配”方法,构建一个与实施“河长制”政策地区企业(处理组)的主要特征“尽可能一致”的未实施“河长制”政策地区企业作为虚拟对照组,控制两个组别之间除了政策实施之外的其他条件。具体实施步骤如下:(1)选择当年度首次实施“河长制”政策地区企业的分组变量和特征变量作为匹配数据,进行随机排序。本文选择的特征变量有:竞争强度、资产负债率、企业规模、出口偏向、利润率、全要素生产率和资本产出比(用固定资产净值年平均余额与劳动力人数比值衡量,反映了资本要素密集程度)。(2)选用Logit模型估算倾向得分。(3)进行匹配,考虑到最小化均方误差,采用“k近邻匹配”(k=4)方法,不允许并列(Abadie et al.,2004)[37]。匹配平衡性检验见表3,从匹配前后标准偏差的变化和t统计量的变化两方面考察匹配有效性:匹配后标准偏差的绝对值都在5%以内,Rosenbaum和Rubin(1985)[38]研究认为匹配后标准误差绝对值在20%以内则匹配有效,故效果较好;从t统计量变化情况分析,处理组和对照组企业的特征变量在匹配后基本不具有显著差异。所以,本文选择的PSM匹配是合理的。

表3 PSM匹配样本的平衡性检验

(续上表)

选取样本经过检验后,由DID回归估计“河长制”政策与出口产品质量的因果联系。回归结果如表4列(1)、 列(2)所示,在加入控制变量和不加入控制变量的情况下,政策交互项均有显著的负向影响,因此结论较为稳健。

表4 稳健性检验

(续上表)

2. 反事实检验。参照范子英和田彬彬(2013)[39]的方法,通过改变“河长制”政策实施的时间进行反事实检验。假设处理组地区“河长制”实行的年份分别提前一年和滞后一年,若是虚构的政策交互项回归系数依然显著,表明政策实施地区出口产品质量变化很可能是因为其他随机因素。结果如表4列(3)、 列(4)所示:假设政策实施时间提前一年和滞后一年,虚构政策交互项(提前一年)和虚构政策交互项(滞后一年)的系数均不显著。这说明处理组与对照组之间的出口产品质量差异并非是其他随机因素影响。

3. 剔除地区不可观测变量。参考李贲和吴利华(2018)[28]的研究,公共政策的实施会受到城市特征的影响,省会城市可能由于其他城市发展特征导致系统性差异。于是,本文剔除了省会城市样本进行稳健性检验,回归结果如表4列(5)、 列(6)显示,政策交互项系数依然显著,本文结论稳健。

(三)异质性检验

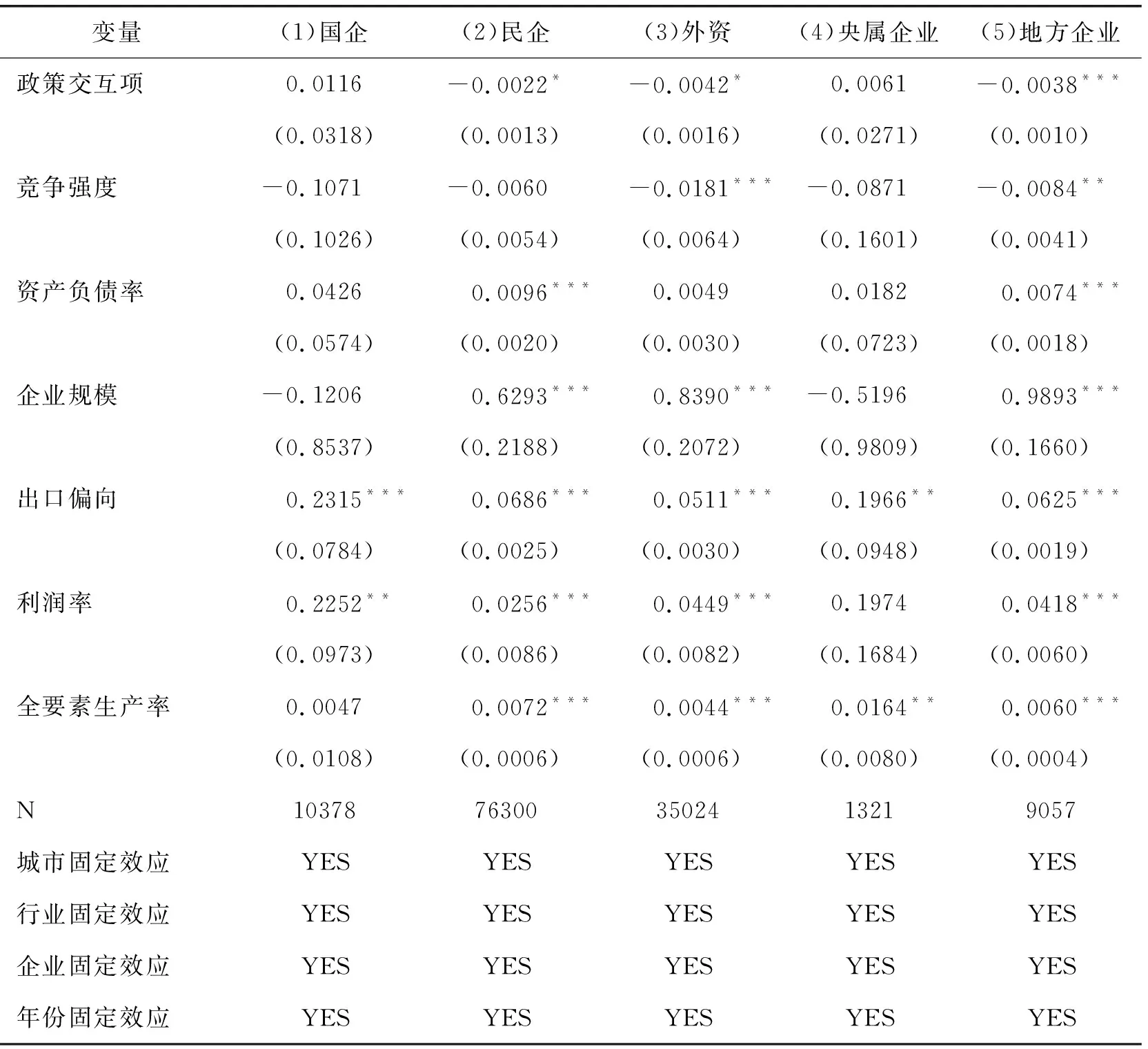

1.企业所有制属性与企业所属地异质性分析。“河长制”政策实施是一项自下而上民众监督,自上而下政府把控的环境规制政策。所有制属性是影响中国企业出口产品质量的重要因素(李坤望等,2014)[40]。国有企业与政府部门之间的联系和国有企业承担的政治性任务使得政策执行过程中的偏向性严重,对于环境规制政策的执行效果弱。表5列(1)-列(3)分别是国有制、民营企业、外资企业的分样本回归结果,表明“河长制”政策对国有企业出口产品质量并没有显著影响,对民营企业和外资企业出口产品质量有显著的负向影响。表5列(4)、 列(5)分别是中央归属企业和地方归属企业的分样本回归结果,中央所属企业样本回归系数不显著,原因是中央归属企业体量较大,技术较为先进,一般拥有较为雄厚的实力。而地方归属企业样本回归系数显著为负,地方归属企业大部分体量较小,技术较为落后,产品单一难以形成规模效应,当地方推行以“河长制”为代表的环境规制政策时,受到“河长制”政策负向影响较大。

表5 企业所有制属性与企业所属地异质性分析

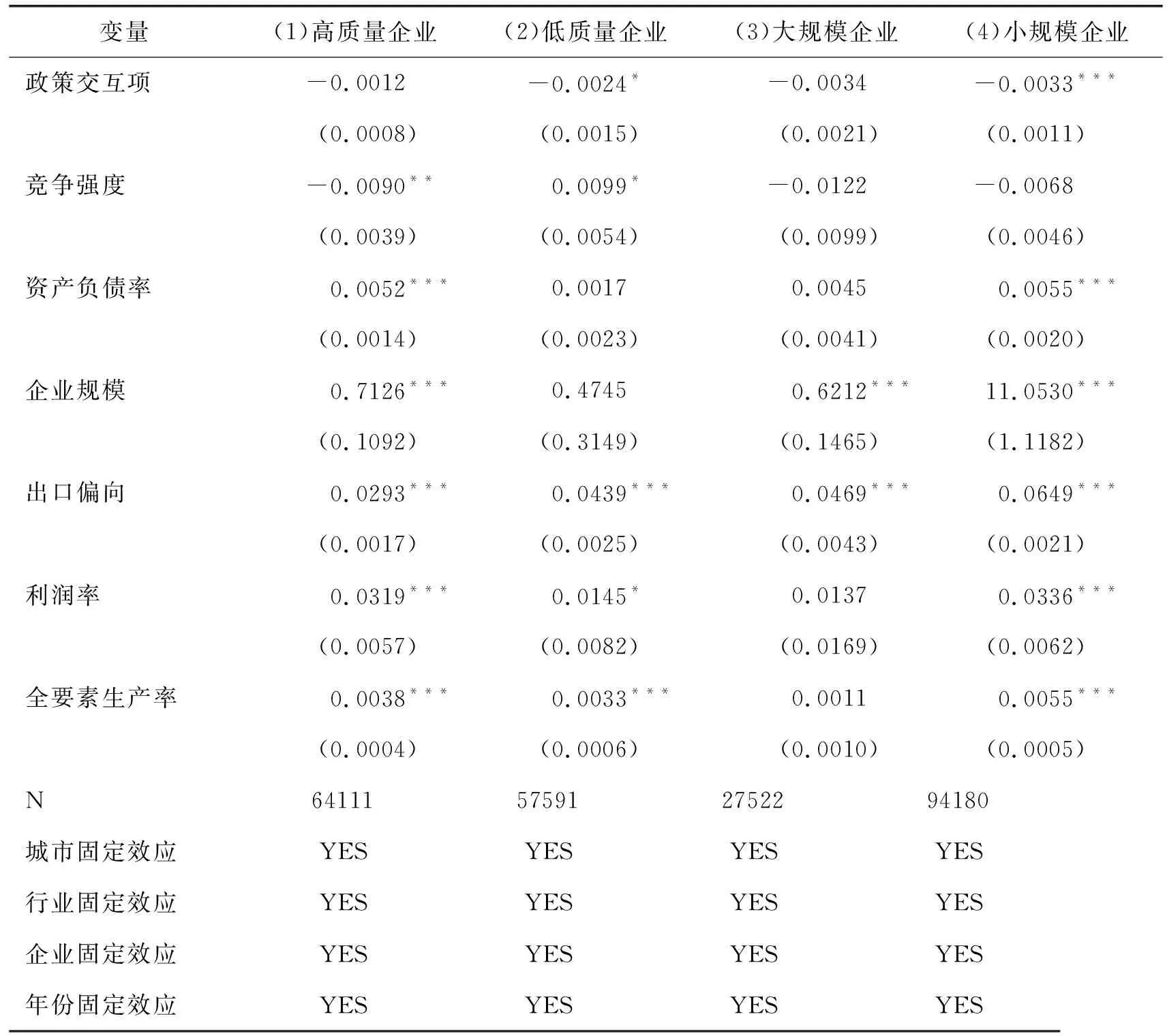

2.企业出口产品质量高低与企业规模大小异质性分析。将样本按照行业均值划分为产品质量高与产品质量低两类进行分样本回归分析,表6列(1)、 列(2)显示,“河长制”对出口产品质量高的样本影响不显著,“河长制”对出口产品质量低的样本企业在10%水平上影响显著为负。出口产品质量原本保持较高水平的企业在以后的生产中也会保持优势,虽然环境规制政策提高了企业生产成本,但是同类产品需求不变的情况下,环境规制政策增加了低质量企业的生产成本,使得低质量企业生产产品的市场占有率降低,反过来增加了高质量产品的市场占有率。表6列(3)、 列(4)显示,“河长制”对大企业出口产品质量没有显著影响,对小规模企业出口产品质量有显著的负向影响。在新贸易理论框架下,企业规模越大,越具有成本优势,资金越充足、人力资源越丰富、技术更为先进,进而在出口产品质量提升方面优势更大。

表6 出口产品质量高低与企业规模大小异质性分析

3.行业要素密集度异质性分析。考虑到不同工业企业的要素密集度差异较大,不同要素密集度行业下,“河长制”政策对企业出口产品质量影响是不同的。因此,参考韩燕和钱春海(2008)[41]的研究,将技术密集型行业归类到资本密集型行业,进而将行业要素密集度分为资源密集型、劳动密集型和资本密集型三类(1)资源密集型行业包括:煤炭开采和洗选业,农副食品加工业,食品制造业,饮料制造业,烟草制品业,电力、热力的生产和供应业,燃气生产和供应业,水的生产和供应业,石油和天然气开采业,木材加工及竹藤棕草制品业;劳动密集型行业包括:黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业,纺织业,纺织服装、鞋、帽制造业,皮革、毛皮、羽毛及其制品业,造纸及纸制品业,印刷业和记录媒介的复制,橡胶制品业,非金属矿物制品业,金属制品业,家具制造业,工艺品及其他制造业;资本密集型行业包括:文教体育用品制造业,化学原料及化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,塑料制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业,通用设备制造业,专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业。。

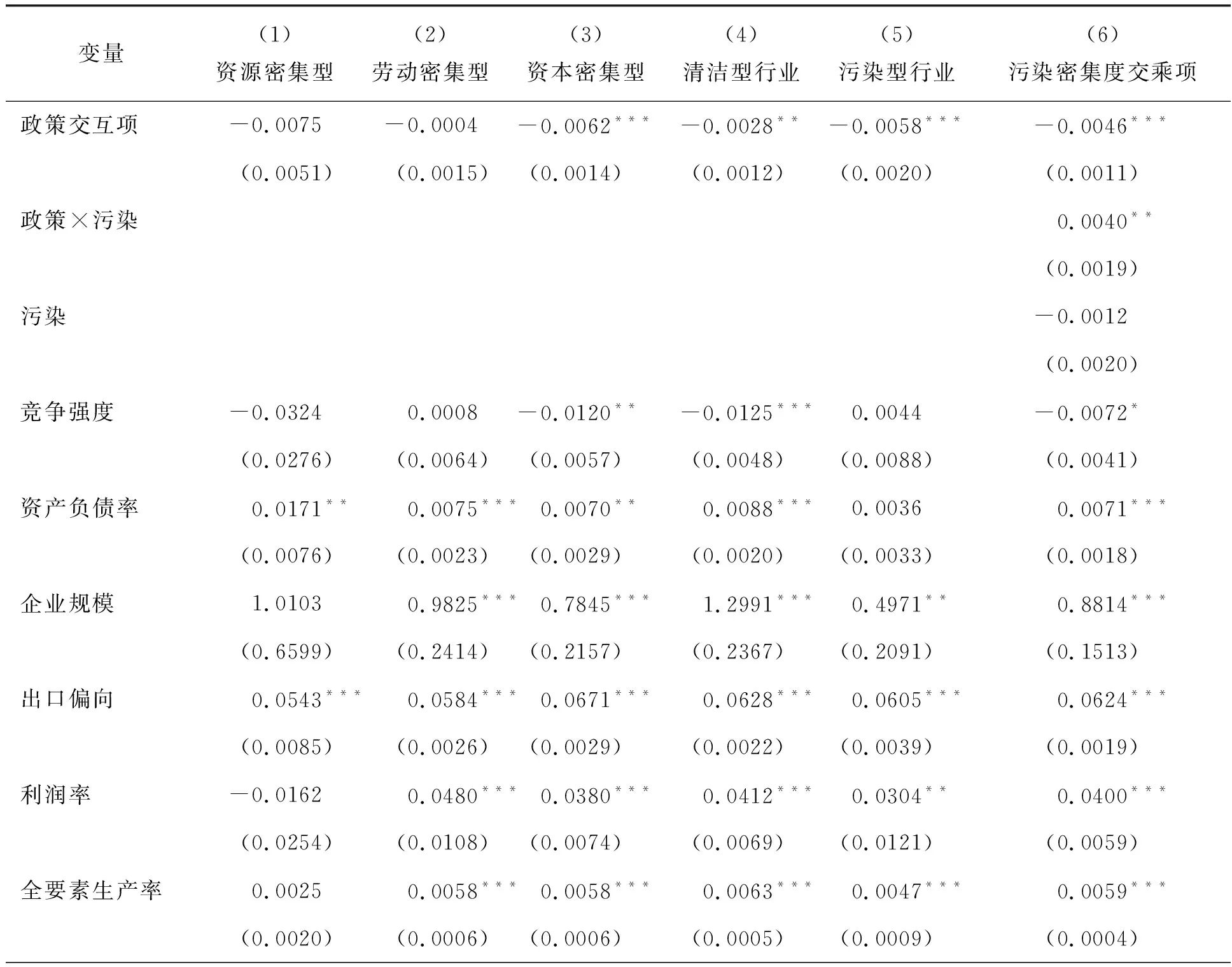

根据行业要素密集度进行分样本回归,结果如表7列(1)-列(3)所示,“河长制”政策对我国资源密集型和劳动密集型行业企业的出口产品质量没有显著影响,对我国资本密集型行业企业出口产品质量在1%水平上显著为负。我国资源密集型行业和劳动密集型行业产品相较于外国产品具有资源充足优势和劳动力廉价优势,表现为生产零利润条件价格低于国外同质产品。“河长制”政策虽然增加了企业的治污成本,但是净利润价格存在下行空间,使得企业出口产品质量不至于降低。至于资本密集型行业产品,我国资本密集型产品主要是医药、化学原料及制品等,在全球价值链体系中竞争力较弱,在面临“河长制”政策这类分权式环境规制政策时存在很大的创新研究压力和新产品开发压力,与国外同类产品相比优势下降,新产品更新慢,相对于国外产品的质量降低。

表7 出口产品质量高低与行业要素、污染密集度异质性分析

(续上表)

4.行业污染密集度异质性分析。“河长制”作为一项环境规制政策,对不同污染密集度行业产生的影响程度不一样。参照史贝贝等(2019)[42]的研究,将行业分为清洁型行业和污染型行业进行分样本回归。表7列(4)、 列(5)显示,“河长制”政策对清洁型行业企业出口产品质量在5%水平上有显著负向影响,对污染型行业企业出口产品质量在1%水平上有显著负向影响。为了对比“河长制”政策对不同污染程度企业的影响效果,设定行业污染密集度分类虚拟变量wuranit(污染),为1时是清洁行业,为0时是污染行业,并在基础回归中加入行业污染密集度分类虚拟变量与“河长制”政策的交乘项,通过式(7)进行回归。

qualityit=α+β1Dit+β2Dit*wuranit+β3wuranit+δXit+λi+νt+ρc+γj+εit

(7)

回归结果见于表7列(6),交乘项的系数在5%水平上显著为负,表明“河长制”政策对污染密集型行业出口产品质量的影响比对清洁型行业的影响更大。原因可能是,河长制政策旨在改善区域内的水环境,地方政府对高污染型行业的排放有更严格的限制以谋求环境污染治理的显著改善效果,使得污染型行业要么选择增加废水排放处理装置,要么选择停止相应产品的生产,减少生产产品种类,进一步降低了企业出口产品质量。

六 结论及政策建议

近年来,我国粗放型经济增长方式引发的生态环境污染严重困境受到广泛关注。在我国各级政府官员晋升锦标赛政治体制下,经济发展与环境规制双目标存在的激励机制矛盾如何解决?由地方政府首次自下而上推行的环境规制政策是否能够与经济发展协同作用?本文以长三角地区推行“河长制”政策作为准自然实验,基于2006-2013年中国海关数据与中国工业企业数据,采用渐进DID方法,考察了“自下而上式”环境规制政策对我国企业出口产品质量的影响,并进一步分析了行业、要素密集度等层面的异质性以及政策对企业生产行为及创新的影响。

主要研究结论为:第一,“河长制”政策实施对我国企业出口产品质量有负向影响,在采用倾向得分匹配方法、剔除地区不可观测变量和反事实检验后,结论仍然稳健。第二,“河长制”政策对我国企业出口产品质量的影响具有明显的所有权和归属地异质性,对国有企业、央省属企业无显著影响,对民营企业和地方归属企业有显著负向影响。第三,“河长制”政策对我国企业出口产品质量的影响具有明显的行业异质性,对资本密集型行业有显著负向影响;相较于清洁型行业,“河长制”政策对污染型行业负向影响更大。

由此得到对政府制定环境规制政策、实施环境改善和促进贸易强国建设双赢的政策启示:首先,“河长制”政策在推行过程中不能采取一刀切的做法,应该充分考虑到行业异质性,对于污染密集度高的行业,应提供更多的政策支持,推动清洁技术研发创新和落地,以实现环境规制政策的波特效应。其次,当前政府补贴更偏向于国有企业,而国有企业可通过低利率融资,针对国有企业和民营企业的差别,政府应设立“河长制”支持基金,建立健全融资体系,扶持民营企业、中小企业更好发展。最后,本文的研究样本位于长三角地区,经济较为发达。2016年《关于全面推行河长制的意见》发布,“河长制”政策进入由上而下推行的阶段,对于经济发展相对落后的中西部地区而言,“河长制”政策推行引起的经济负向效应可能更大,地方政府在制定政策时更应因地制宜。

本文的研究虽然表明“河长制”政策对企业出口产品质量有负向影响,但并不能以此判断政策成功与否,而只是拓展了“河长制”政策评估的视角。且如能搜集到关于企业投入、产出、研发投入等相关数据,在影响机制、政策实施的投入挤出效应、创新补偿效应方面还有进一步拓展空间。