幽门螺杆菌感染患者胃黏膜损伤的组织学变化

罗 灏,聂 静,李宝辉

1983 年澳大利亚学者Marshall 和Warren 从胃黏膜组织中分离出一种可以在胃液酸性条件下生存且不容易被免疫系统清除掉的细菌,命名为幽门螺旋杆菌(H.pylori)。H.pylori 可通过口-口、粪-口途径传播,在世界范围内的人群感染率为50%,在我国的感染率为59%[1]。H.pylori 是导致一些胃内疾病的重要始动因子,如慢性活动性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤、胃癌等,且被世界卫生组织下属机构列为胃癌的第Ⅰ类致癌原[2]。H.pylori 和部分胃外疾病的发生发展也有相关性,如大肠息肉、糖尿病、自身免疫性流产、学龄期儿童营养不良、缺铁性贫血、血小板减少性紫癜等[3]。H.pylori 感染的诊断方法包括:胃黏膜组织快速尿素酶试验(RUT)、组织切片染色、H.pylori 培养、13C 或14C 尿素呼气试验(UBT)、血清H.pylori 抗体(HpSA)等[4],但以上方法均无法提供H.pylori 的组织侵犯深度与病灶的恶化情况信息,不利于临床有效的根除H.pylori 感染。数据显示2000 年—2010 年H.pylori 的平均根除率为80%~90%,2010年—2013 年的平均根除率下降为70%~80%,2014年的根除率仅有60%~70%[5]。因此,笔者尝试通过研究H.pylori 感染致胃黏膜损伤的组织病理学特征弥补现诊断感染的不足,并通过长期随访研究为临床提供可靠的诊疗依据。

1 材料与方法

1.1 样本收集及前处理收集2017 年1 月—2019年12 月间于笔者医院消化内科和胃肠外科就诊的胃黏膜损伤患者2294 例。其中男1435 例,平均年龄(43.5±27.3)岁;女859 例,平均年龄(43.5±24.8)岁。每个疑似部位夹取2 块以上组织并记录取材部位,样品经10%中性福尔马林固定,常规脱水,石蜡包埋,4 μm 厚切片,1 块用于HE 染色,1 块用于免疫组化染色。该研究获得医院伦理委员会批准,在研究开始前入组患者均签署了知情同意书。

1.2 治疗方案病例均采用铋剂四联的治疗方案,首次疗程为14 d。入组前确定其大环内酯类药物服用史,包括克拉霉素、阿奇霉素、罗红霉素、红霉素、螺旋霉素等,如未使用过,则采用胶体果胶铋胶囊(150 mg,3 次,餐前0.5 h,湖南华纳大药厂股份公司)+阿莫西林胶囊(1000 mg,2 次,早晚餐后,湖南科伦制药有限公司)+克拉霉素片(500 mg,2 次,早晚餐后,山东新华制药股份有限公司)+雷贝拉唑钠肠溶片(20 mg,1 次,餐前0.5 h,济川药业集团有限公司)方案,2067 病例(90.1%)选择此方案;如有大环内酯类药物服用史,则采用胶体果胶铋胶囊(150 mg,3 次,餐前0.5 h)+阿莫西林胶囊(1000 mg,2 次,早晚餐后)+甲硝唑片(400 mg,2 次,早晚餐后,四川科伦药业股份有限公司)+雷贝拉唑钠肠溶片(20 mg,1 次,餐前0.5h),227 病例(9.9%)选择此方案。

1.3 免疫组化及HE 染色免疫组化采用En Vision法染色,该方法通过特异性抗体检测组织中的H.pylori 的抗原成分,H.pylori 菌体阳性着色为黄色。抗体购自深圳达盟生物医疗科技有限公司,操作步骤严格按照试剂盒说明书进行。HE 染色试剂(南京生航生物技术有限公司)由实验室自主配制。

1.4 随访分析随访采用组织病理学检测,具体方式为间隔6 月以上进行1 次内镜活检,每位患者夹取上一次组织病理学检测部位复查,每部位不少于2 块组织。随访截止时间为2020-05-31。治疗有效定义为H.pylori 感染病灶消失或其组织病理学分期降级,无效定义为H.pylori 感染病灶组织病理学分期无明显变化,加重定义为H.pylori 感染病灶组织病理学分期升级。

1.5 统计学分析应用卡方检验比较不同分期间的疗效差异,P<0.05 为差异具有统计学意义。卡方检验通过matlab 7.0(Mathworks Inc.,MA,USA)平台实现。

2 结果

2.1 H.pylori 侵犯胃黏膜的组织病理学特点H.pylori 感染导致胃黏膜屏障被破坏,继而可能引发一系列的疾病,大体的演变过程为急性胃炎、慢性胃炎、萎缩性胃炎、肠上皮化生、胃癌。H.pylori 有群集繁殖特性,其黏附特性有组织特异性,多发于胃窦部。H.pylori 起初定植于胃黏膜表面上皮覆盖的黏液层内,随后穿透黏液层,特异性黏附于表面黏液细胞质上,H.pylori 毒素选择性的破坏表面黏液细胞胞质,胞质显著的肿胀和空泡状变性,严重时胞质完全破坏并脱落。H.pylori 感染可诱导机体产生免疫反应,促使淋巴细胞、浆细胞和巨噬细胞等向腺体和基底膜聚集,中性粒细胞浸润表现为慢性活动性胃炎;若H.pylori 长期存在,感染所致的炎症、免疫反应可引发胃黏膜固有腺体减少或萎缩,代之以纤维组织或纤维肌性组织或炎性细胞,形成萎缩性胃炎;伴随固有腺体的萎缩或减少,胃黏膜在修复过程中偏离正常轨道,固有层腺体被杯状细胞取代,并向周围发展为小灶及大片状肠化灶,形成肠上皮化生;持续的H.pylori 感染及持续炎症、免疫反应可诱使胃黏膜损伤从肠上皮化生和异型增生质变为胃癌[6,7]。

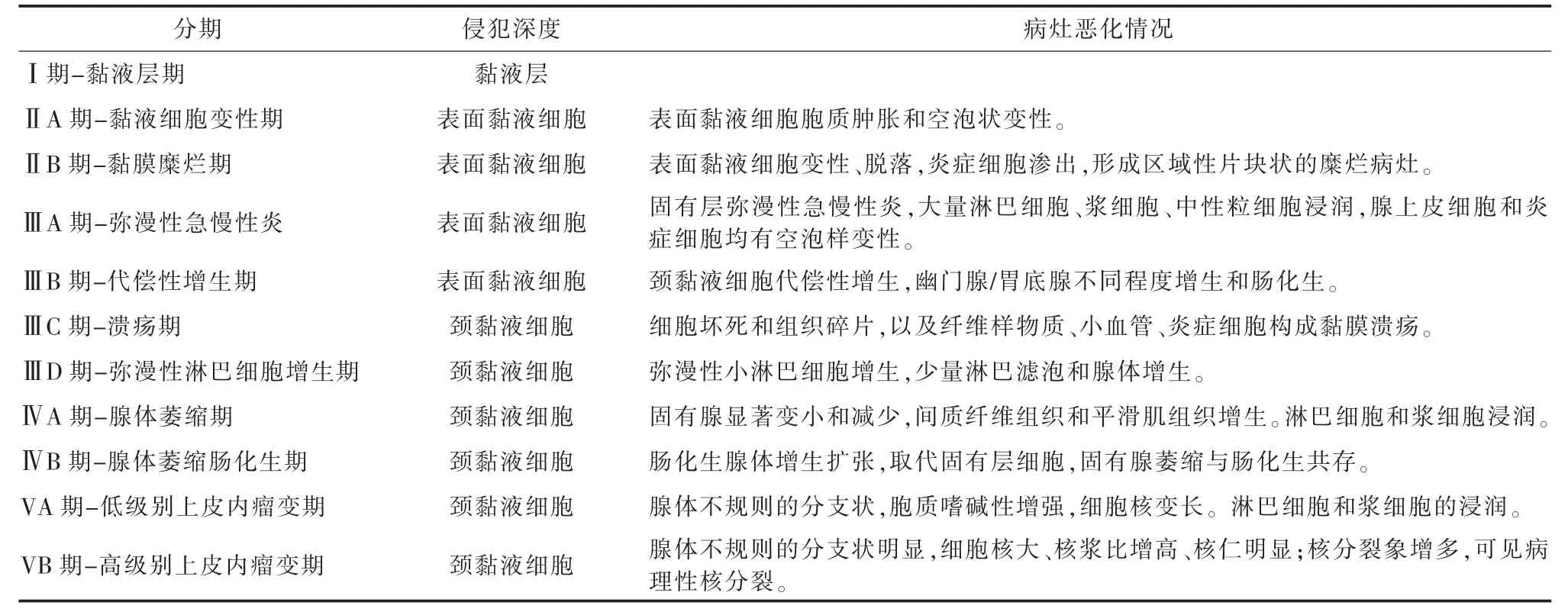

2.2 H.pylori 侵犯胃黏膜的组织病理学分期及病例分布应用免疫组化技术检查H.pylori 的侵犯胃黏膜的深度,应用HE 染色分析病灶的恶化程度。依据H.pylori 的组织侵犯深度和病灶恶化程度,可将H.pylori 感染致胃黏膜损伤分为5 期(Ⅰ期-黏液层期74 例,Ⅱ期-表面黏液细胞期619 例、Ⅲ期-固有层病变期979 例、Ⅳ期-黏膜萎缩期422 例和Ⅴ期-上皮内瘤变期200 例)。组织病理学分期特点见表1,病例分布情况及特征组织形态见图1。

图1 病例分布情况及组织形态特征

表1 H.pylori 侵犯胃黏膜致损伤的组织病理学分期

2.3 随访结果H.pylori 感染者经过推荐方案治疗后,首次随访复查显示整体有效率为44.4%,无效率为44.8%,加重率为10.8%;H.pylori 感染Ⅰ期治疗有效率最高为59.5%,H.pylori 感染VA 期治疗有效率最低为11.9%;H.pylori 感染Ⅰ期治疗无效率和加重率最低分别为35.1%和5.4%,H.pylori 感染VA 期治疗无效率和加重率最高分别为68.9%和19.2%。统计学分析显示各期内亚期间的半年疗效无明显差异,Ⅰ期和Ⅱ期(P=0.574)的半年疗效无明显差异,但是Ⅱ期和Ⅲ期(P=0.019),Ⅲ期和Ⅳ期(P<0.001),以及Ⅳ期和Ⅴ期(P<0.001)间的半年疗效存在明显差异,具体结果见表2。VB 期49 例患者均采用内镜黏膜下剥离术治疗,该研究不再跟踪随访。

表2 H.pylori 感染者半年疗效随访信息

3 讨论

胃黏膜损伤的因素包括化学因素(如烟、酒、化学药物等)、物理因素(食物过冷、过热、摄入过量等)、病原体因素等,以H.pylori 侵犯引发的案例最为常见。慢性胃炎、胃溃疡、胃腺癌和胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤和H.pylori 感染密切相关[8]。一项汉中地区的研究显示,640 例消化道症状患者的总体H.pylori 感染率为72.0%,其中胃癌患者H.pylori感染率为75.9%,消化性溃疡患者H.pylori 感染率为88.0%,慢性胃炎患者H.pylori 感染率为78.2%,反流性食管炎患者H.pylori 感染率为31.5%[9]。一项坦桑尼亚北部的研究显示,127 例胃炎患者的H.pylori 感染率为74.0%,38 例十二指肠溃疡患者的H.pylori 感染率为89.5%,并且这两种疾病和H.pylori 感染密切相关[10]。该研究组织病理学研究发现,H.pylori 起初定植于胃黏膜表面上皮覆盖的黏液层,随后选择性黏附并破坏表面黏液细胞的胞质,损伤黏液细胞,引发胃内、胃外病变。根据H.pylori 的组织侵犯深度和病灶恶化程度,可将H.pylori 感染致胃黏膜损伤的病理诊断分为5 期(Ⅰ期-黏液层期74 例,Ⅱ期-表面黏液细胞期619 例、Ⅲ期-固有层病变期979 例、Ⅳ期-黏膜萎缩期422例和Ⅴ期-上皮内瘤变期200 例)。

H.pylori 根除性治疗不仅可以减少细菌的传播,预防胃癌的发生发展,还可以降低其他相关疾病的风险和负担。H.pylori 的临床治疗以抗生素和抗分泌药物的联合应用为主。一项纳入178 例H.pylori 阳性胃溃疡患者的研究显示,应用奥美拉唑四联治疗后4 周的有效率为89.9%,应用埃索美拉唑四联治疗后四周的有效率为75.3%[11]。朱珍妮等[12]纳入120 例H.pylori 感染儿童,临床诊断为慢性胃炎、胃溃疡及十二指肠溃疡,应用克拉霉素、阿莫西林和奥美拉唑联合治疗的有效率高于95%。袁龙良等[13]开展的纳入了257 例H.pylori 感染病例的研究显示其根除失败率高达30.0%。耐药是根除率的降低的一个因素,在我国克拉霉素的耐药率从2000年的14.8%上升到2014 年的52.6%;在哥伦比亚,左氧氟沙星的耐药率从2009 年的11.8%上升到2014 年 的27.3%[14]。耐药的发生可能受病原体(DNA 促酶基因的突变、氧化还原酶编码基因的突变等)和宿主(基因多态性控制的运输系统、免疫状态的差异等)两个因素影响。另一个因素是存在现有疗法复发率高的问题,H.pylori 转阴的病例,治疗结束后短期内很容易复发。有研究证实治疗前及复发后2 次的菌株的核酸指纹图谱是一致的,可能是H.pylori 菌株从隐伏处重新生长引发的[15]。该研究H.pylori 感染病例的长期随访分析发现治疗有效率为44.4%,随组织病理学分期等级的升高,治疗有效率降低。Ⅰ期和Ⅱ期(P=0.574)的半年疗效无明显差异,但是Ⅱ期和Ⅲ期(P=0.019),Ⅲ期和Ⅳ期(P<0.001),以及Ⅳ期和Ⅴ期(P<0.001)间的半年疗效存在明显差异。

该研究提出的分期策略,可以在H.pylori 感染患者治疗前为临床提供疾病严重程度以及转归相关信息,有利于临床医师精准治疗,对清除H.pylori 感染有重要意义。