春秋战国时期的传统手工艺行业管理

朱和立

春秋战国时期是传统手工艺管理的萌芽时期,这一时期在手工艺行业出现了“工商食官”的管理制度,所有重要手工艺的生产都要在官府的控制下展开。为了更好地进行管理,在管理思想上进一步实行“四民分治”,对不同阶层、不同职业的人群分别进行专门管理。“物勒工名”的实施更是从管理上强调了对产品质量的要求,通过刻名的方式强化对工匠的管理,保障手工艺产品质量。这一系列管理措施的实施,建立起早期手工艺管理制度发展的基础。

春秋战国;管理思想;工商食官;四民分治;物勒工名

在手工艺行业的历史发展中,春秋战国时期,尤其战国是一个大变革和大创新的时代,在重要制度的变革上奠定了后代沿袭和发展的基础。与西周时期的官营手工业相比,春秋战国时期的官营手工业在生产规模及产量上都有极大提高,并且分工也更加专业化,同时管理政策与制度和职官制度等,也都有了进一步发展。因此,春秋战国时期可视为传统工艺与设计管理思想发展的初建时期,这一时期官营手工业的生产及生产管理制度尤以齐国较为发达。

齐国从西周初年吕尚封国开始,至齐建王降秦为止,共有八百多年的历史。齐建国前,这一地区的手工业发展已经有一定基础,“太公至国,修政,因其俗,简其礼,通商工之业,便鱼盐之利”,灵活而务实的经济政策的实施,对工商业及渔盐业的鼓励,使得齐国的社会经济发展十分迅速。更为重要的是齐国有关于手工业管理制度方面的文献记载传世,为研究这一时期的工艺与设计管理思想提供了重要依据。关于齐国手工业管理制度的文献记载主要集中于《管子》和《考工记》。《管子》一书虽然主张反对生产奢侈品,但是却强调应该发展生产日用必需品的各种手工业,并且提出了关于手工业的管理制度,以保持其生产竞争力和产品水平。《考工记》则对于手工艺品的制作方法、规格有详细记载,侧面反映了那个时期手工业作坊内部的管理规范和产品标准。

1.“工商食官”的管理制度

“工商食官”是自西周时期就已经出现的一种管理制度,主要是指当时的手工业者及商人都要在官府的统一管理下进行相应的手工艺生产或商品贸易活动,他们本人则依赖官府的“稍食”生存。在这一管理制度下,工匠及商人进行的所有活动都要在官府的管理下进行,他们本人基本没有自由活动的权利。手工艺行业因为其涉及领域与日常生活所需关系密切,统治者阶层为了保障自身生活的需要,在手工业行业一直贯彻执行着“工商食官”的管理制度。具体到手工艺行业而言,“工商食官”的管理制度体现为手工艺生产的所有环节都依赖官府展开,制作物品所需要的原材料由官府直接提供,物品的生产环节也在官府指定的地方进行,物品生产完成后,由官府统一回收,根据需要送到相应的地方。这样一来,官府就将手工艺的生产牢牢掌控起来,保障了统治阶层对手工艺产品的需求。

从文献的情况来看,春秋时齐国便设有专门管理手工业生产的官员“工正”,《左传·庄公二十二年》记:齐侯使田敬仲(即陈公子完)“为工正”,注:“工正,掌百工。”工正原为诸侯国司马的属官,主管兵车,也兼管兵甲,说明齐国积极地运用国家力量和军事力量来进行官营手工业的管理,这也符合齐国在行政组织和管理制度上实施军政合一的编制。春秋中期以后,齐国沿袭“工商食官”的制度,用来管理手工业的工匠。《国语·齐语》中记载,(桓)公曰:“处士、农、工、商若何?”管子对曰:“昔圣王之处士也,使就闲燕;处工,就官府;处商,就市井;处农,就田野。”[1]其中提到的“处工,就官府”表示国家对官营手工业生产及手工工匠进行统一管理。“工商食官”制度下,工匠日常的生产劳作由官府统一安排和管理,当时工匠生产的情形可以从《礼记》卷十五、卷十七《月令》中都有记载。每年的季春之月和孟冬之月,即每年的农历三月和九月,官府手工业作坊中的工匠要进行一系列工作,包括物料的审查和加工、产品的制作及成品良劣的考评,每一环节的工作都要在工师的监控管理下进行。(图1 )

图1 《汉代画像石·锻造兵器图》

传统手工艺管理制度初期的建立、实施与具体进行管理的工官体系的发展关系密切。甲骨文中已有“工”“我工”“左工”“右工”“多工”“百工”等词。《左传》中记载,“武王克商,成王定之”后,“周公相王室”,分鲁公以“殷民六族,条氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏”,分康叔以“殷民七族,陶氏、施氏、 繁氏、锜氏、樊氏、饥氏、终葵氏”,这些氏族的名称都是以该部落所擅长或所负责制作的手工业产品来命名的,可知商代以族氏为单位形成氏族手工业,不但世袭且已经专业化分工,而西周初期继承了这一氏族手工业形态并继续管理,正是“工不族居,不足以给官”。西周时期,官营手工业的管理制度逐渐成形,职官体系也跟着成熟,当时负责手工业生产的最高官员为司空。司空的职掌繁多,其中掌管手工业生产的部分则设有专门机构协助,虽具体名称不详,但其下辖有“百工”,为贵族生产各类手工业产品。所谓“百工”,即指管理手工业工匠的官吏。东周时期,各诸侯国沿袭周制,都设有专门的手工业生产管理机构,名称不尽相同,但多数沿袭司空之名,或者称司工,齐国则称司工为工正。《左传》记载,陈公子完奔齐,齐桓公“使为工正”。

东周时期,实际负责具体手工业生产的官员是工师,这一点各个国家基本相同。《孟子》曾记载:“为巨室,则必使工师求大木……匠人斲而小之”,赵岐注:“工师,主工匠之吏”,《礼记》也记载:“命工师效功”,及“命工师令百工,审五库之量”。另外,在铭文中,常见居于冶工之上的便是工师,这些都显示工师是官营手工业实际负责的官吏。齐国的百工之长也是工师,在《管子·立政》中记载:“论百工,审时事,辨功苦,上完利,监壹五乡,以时钧修焉。使刻镂文采,毋敢造于乡,工师之事也。”这段话记载了工师的主要职责,包括监督、管理与考核,可以看出,官府对手工艺行业的管理十分严格,民间私自进行手工艺生产是不被允许的,工师负有监督的职责。可见,虽然在不同时期进行具体管理工作的工官其名称与职权范围有所变化,但是,“工商食官”的管理制度在手工艺行业中一直被延续下来。

2.“四民分治”的管理思想

春秋战国时期,手工艺行业的管理,除“工商食官”制度之外,还具有重要影响的一种管理思想是“四民分治”思想。“四民分治”并不是针对手工艺行业的专门管理,而是一种系统的管理思想,即将全体国民分为士、农、工、商四个群体,然后对这四个群体进行分别管理。

对“四民分治”管理思想的论述较为集中和详细的是春秋时期齐国的管仲。建国初期,齐国国势较弱,经济也不够发达,当时的执政大臣管仲针对齐国国情,提出了一系列发展经济、提升国力的管理措施,其中一项就是“四民分治”。“昔圣王之处士也,使就闲燕;处工,就官府;处商,就市井;处农,就田野。”管仲将国民分为士、农、工、商进行分别管理,并提出士、农、工、商四民应当分别居住在固定的区域,并进行单独的管理。管仲认为四民应该分开居住,不能杂居,因为杂居则人多嘴杂,容易使得各自的工作受到干扰。对于手工艺行业的管理,管仲提出了具体方法,即:“令夫工,群萃而州处,审其四时,辩其功苦,权节其用,论比协材,旦暮从事,施于四方,以饬其子弟,相语以事,相示以巧,相陈以功,少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。是故其父兄之教不肃而成,其子弟之学不劳而能。夫是,故工之子恒为工。”[2]管仲认为,让从事手工艺生产的匠人们聚集在一起居住,可以方便他们沟通和交流制作技术。一年四季,匠人们日夜相处,每天谈论的都是与手工艺生产相关的话题,材料的选择、技术的改良、产品的样式等。匠人们聚居在一起也有利于技术的传承,匠人的后代们因为从小就在手工艺生产的环境中成长,耳濡目染的都是关于手工艺产品的材料、技术、制作等,这样对于他们长大成人后的学习能够起到很好的启蒙作用。除此之外,让匠人们在官府规定的区域内聚居生活,还有一个很重要的目的,就是让匠人的后代能够安心从事手工艺生产。因为成长于手工艺生产的环境中,身边父辈日常讨论的也是与其本业相关的事情,长大后也会顺其自然成为手工艺匠人,而不会被其他行业所吸引,这样,匠人的后代就会一直从事手工艺的生产,即“工之子恒为工”。

对工匠进行具体管理工作的主要是各级工官,从《周礼·考工记》中所记载可以看到当时“工官”的分类有三十项,现阙佚七种,目前可以确定的有攻木之工七种,攻金之工六种,攻皮之工三种,设色之工二种,刮摩之工三种,搏埴之工二种。每一工种之下又根据具体操作内容的不同而又更为细致的划分,比如木工之下又根据制作器物的不同,有制作车马、农具、弓箭、兵器、乐器等的不同,而分为轮、舆、弓、庐、匠、车、梓。从事金工的匠人,则根据制作兵器、乐器、农具的不同而分为筑、冶、凫、桌、段、桃。各级工官的职责即是对各行当的匠人们进行严格管理,使他们能够有条不紊地开展手工艺生产。

“工之子恒为工”是“四民分治”思想对手工艺行业影响的集中体现,关于匠人身份的世代传承在春秋战国时期的文献中多有提及。《周礼·考工记》言:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。”可见,从《周礼·考工记》开始对于工匠的基本要求之一就是要世代相守,代代相传。在春秋战国时期,有很多姓氏是与手工艺门类相联系的,一般如果某一姓氏擅长某种手工艺,经过世代的传承,就会将其姓氏与手工艺门类联系起来,《考工记》中就有“有虞氏上陶”的记载。这种对于匠人的后代要一直从事同一行业职业的强调,更多是管理者角度提出的,一方面,从管理上强化“工之子恒为工”的思想,能够保障手工艺行业始终有充足的劳动力从事相关生产,以满足统治阶层的现实需要;另一方面,从便于管理的角度而言,一个稳定、传承有序的群体,无疑更容易被管理。“四民分治”的管理思想,虽然不是仅仅针对手工艺行业而提出的,但是其在手工业行业中的影响较为深远。

3.“物勒工名”的追责举措

从管理角度而言,对产品质量进行监督是其职责之一。春秋战国时期,手工艺行业的专门管理措施还不够完善,但是在产品质量监管方面却有自己的探索。物勒工名即是这一时期,管理部门把控产品质量的重要管理措施。所谓“物勒工名”即是指在手工艺产品上铭刻上相关制作者的名字,以此作为依据,一旦产品出现质量问题,就会按照产品上铭刻的名字进行追责。《礼记•月令》中有“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以究其情”的记载,讲述的就是在器物表面铭刻匠人的姓名,如果由这位匠人生产的产品有质量问题,就要以此为根据,对工匠及其管理者进行追责。因而,“物勒工名”其根本是管理者为了保障产品质量,而建立起来的一种追责措施。

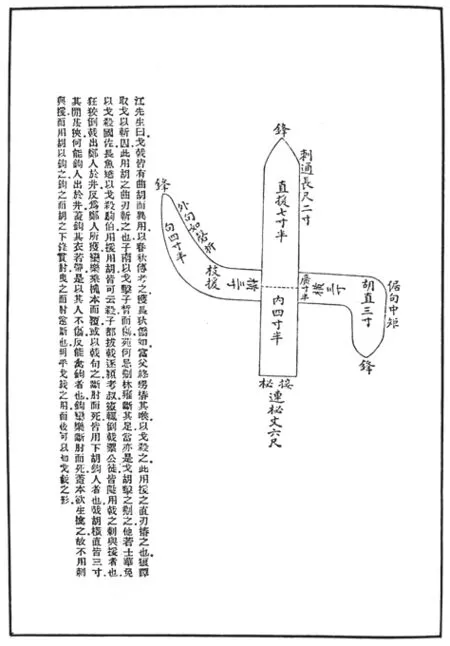

“物勒工名”的实施意味着产品验收时要有严格的产品检查、核对工作。在《礼记·王制》中就提到:“用器不中度,不粥于市;兵车不中度,不粥于市;布帛精粗不中数,幅广狭不中量,不粥于市;奸色乱正色,不粥于市;锦纹珠玉成器,不粥于市。”也就是说当时的手工艺产品都要经过严格检验,器具一类的产品不符合官方的尺度,不能进入市场,兵车不符合官府的尺度,不能进入市场,布匹精细程度不够、幅宽不符合规定,不能进入市场,织物的颜色不符合礼仪规范的规定,也不能进入市场。《管子·七法》提到:“故聚天下之精财,论百工之锐器,春秋角试,以练精锐为右;成器不课不用,不试不藏”。同样说明,当时的手工业制品要经过严格的检验程序,达到要求后才能使用或者入府入库。(图2 、图3 )

图2 明代《三才图会》车制之图

图3 戴震《考工记图》之戟图

“物勒工名”的追责措施在春秋战国时期普遍使用。齐国就是利用“物勒工名”这一措施对官营陶窑作坊进行管理,通过这种方式强化匠人的责任感,形成一定压力,达到提高产品质量的目的。“物勒工名”的实例在古代手工艺类产品中十分常见,比如青铜器、陶器的制作中,留有工匠姓名的例子比比皆是。春秋战国时期山东地区出土的陶文以齐国为主,在临淄城东皇城发现的春秋晚期陶豆柄上出现了属有“城阳邑”的陶文。“物勒工名”这一追责措施因其简单易于操作而被一直沿用,比如直至明代在烧制用于砌城墙的方砖时,依然保留了“物勒工名”的措施。今天,在南京的古城墙上依然能够看到留有工匠姓名的城墙砖。从史料文献来看,春秋战国时期,负责实际审核验收工作的人正是“工师”。因此,工师成为手工业生产过程中非常重要的人物,工师做为主造者,也是直接管理官营手工业生产者,负责审核原料、监督操作、调度人员、分配劳力、上报成果和管控品质。到战国后期,更负责手工业制品的实际验收工作,可以说成为国家对手工业监造制度的实际负责人,至于上层的监造者则多半只属于挂名而已。

4.结语

手工业行业发展至春秋战国时期,已经明确建立起“工商食官”的管理制度,即强调国家对手工业行业的管理权,并通过“四民分治”的管理思想,进一步明确对于手工业从业者进行分别管理的政策,强调手工业从业者要群居、世业。为了保证产品品质,齐国最先使用了“物勒工名”的监管措施,通过在器物上铭刻制造者、主造者名字的方式进行问责。可以说,至春秋战国时期,在手工业产品的生产及管理方面,已经形成了一整套涉及材料挑选、加工制作、成品检验等各个环节的管理制度与措施,已经初步构建起传统手工业管理的基本体系,为后世手工业管理制度的继续发展奠定基础。

注释:

[1]徐元诰:《国语集解・齐语》,北京:中华书局,2002年,第219-220页。

[2]陈力:《东周秦汉时期城市发展研究》,西安:三秦出版社,2010年,第135页。