职能与生产方式变迁:百年中国工艺美术发展几个关键阶段数据统计分析

董占军 邢凯

百年来,我国工艺美术发展久经波折、历久弥新,在历史的不同阶段,工艺美术状况截然不同。在经历承载使命、重组合作、曲折发展、重大转型、繁荣腾飞几个阶段,工艺美术行业焕发出新的生机,满足和丰富了广大人民群众对物质文化生活的需求,为社会主义经济发展和文化需要贡献艺术力量。本文分析了不同时期工艺美术行业数据,更进一步了解工艺美术百年发展历程。

工艺美术;百年历程;行业发展

中国历史上“工艺”一词使用非常频繁,例如《新唐书:阎立德传》中有:“父毗……本以工艺进,故立德与弟立本皆机巧有思”[1]。“工艺”的概念,不只是局限在现在广义“工艺”的范畴,更体现在科技行业、制造行业、农业产业等领域,内涵丰富。明治维新(19世纪90年代)之后,“工艺”的概念被传入日本,译成“工芸”。1900 年前后,日本将词汇“プロfjス”和“美術”结合,出现“美術工芸”(美术工艺)一词,后传入中国。如1901年《东洋贸易论》中就有“美术工艺品”类似词汇[2]。1917年,姜丹书所著《美术史》提道:“工艺美术谓工艺之带有美术性质者,即含有装饰的意味者也。其主要品类为陶瓷、铸造、染织、刺绣、 髹漆、琢金玉诸工”[3]。1920年蔡元培在《美术的起源》一文提及:美术有狭义的、广义的。狭义的“美术”是专指建筑、雕刻、图画与工艺美术等;广义的“美术”不仅包括建国初期的特种手工业,也包括国家工业统计中的雕塑、漆器、天然植物纤维编织、珠宝首饰等有关物品制造。[4]对工艺美术的研究应该是广义范围的,因此本文的研究对象及数据选用,均为广义的工艺美术。

1.1 921年至新中国建立:承载民族经济发展使命,服务生活方式转变

清朝末期,我国处于半殖民地半封建社会时期,民族工商业和手工业受到清朝统治者和国外帝国势力的多重压迫,发展极其缓慢。工艺美术产品大多由国外传入国内,由宫廷贵族统治阶级所拥有。随着清政府的垮台,各地军阀混战,为了适应时代要求和人民的生产、生活需要,工艺美术品逐步民众化、实用化。

一战期间,日本借助战争力量向中国大量输送机印花布,数量远超其他国家输送数量之和。城市和大型城镇的布艺市场被机印花布占领,只有在农村及少数民族所在地流行传统手工印花布,即蓝印花布。[5]

1912年南京中华民国临时政府一经成立,便提出“剪辫易服”等一系列“新观念”。随着“易服”的进行,“辫发一物,顿觉稀罕,西式冠帽,风行一时”[6],西装、中山装在社会上被极力追捧,而丝绸、纺织品等民族产品因质地柔软,难以用作西装、中山装面料,其原料更多地依赖于外国原材料进口,纺织业和传统丝绸业出现危机。1921年开始,中国纺织工业发展如履薄冰,一些欧美国家先后在中国建厂,呢绒、熟革等产品大量生产,且由于一战后汇率的不利影响,中国丝绸在国际市场受阻。这一时期,美国研制出人造丝。1923年后,日本人造丝业迅猛发展,[7]人造丝在质感、成本方面具有相当明显的优势。1924年6月,美国生丝价格6.49美元/磅,人造丝2.15美元/磅。[8]中国传统纺织手工业受到强大竞争,发展受到严重威胁。如表1所示,1923年至1930年八年间,中国丝绸价格一路走低,去除汇率影响,年均跌幅7.5%。

表1 20世纪20年代纽约市场中国丝绸情况

1924年,江浙沪地区爆发齐卢战争。手工业、工商业本是江浙地区支柱产业,战争持续四十天,致使民不聊生、产业消亡殆尽。“民国十三年,江浙发生战事,硖石丝商放账于南京、镇江之机户、丝商,共值二百余万元。至今尚未收回者,犹有四五十万元,因此丝业大受影响。”[9]硖石就是今天浙江海宁市,自古以来丝绸、皮革产业发达。战争使民不聊生,手工业也遭遇重大创伤。“近年(1927年),歇业之土产商号,不下五、六十家,此非一二人之经营失败使然,实合帮同业根本动摇所致。”[10]1926年,革命军北伐,工人运动逐渐抬头,手工艺人为潮流所趋,观念逐渐改变。在军阀专横时代,行会制度无法满足罢工的需要,更无法满足这一时期手工业发展的需求,到1934年,行会演变为工会成为必然趋势。对这一阶段工艺美术的研究,不难察觉到,可靠的手工行业调查数据非常缺乏,究其原因,是国民党各地党政机关对手工业工作异常敷衍,如有征询,多杂凑塞责,无系统可言,甚至连从业数量都未曾掌握。[11]“九一八事变”后,日本悍然发动侵华战争,全国许多地区陷入恐慌的状态中。战火的影响使得工艺美术行业受损,产业衰落、停摆,更有部分产业面临失传。日军侵华战争也使得日本货物通过走私的形式大肆进入中国市场,本土手工业面临严重损害。当时从事翡翠玉石行业的手艺人中流传小调“嫁女不嫁玉器郎,一年四季守空房,磨破十指血淋漓,卖儿卖女饿断肠。”[12]足以看出当时手工艺人面临极其艰苦的生产生活环境。1932年上海事变致使战火不断,民众生产生活受到极大影响,加之美国经济大萧条的伤害,国内工商业生产、出口均受到前所未有的影响,手工业厂商关停、倒闭超过半数。且这一时期,我国关税尚未完全自主,外货倾销我国,毫无限制,对本土手工业影响颇大。[13]九一八事变、淞沪战役之后绍兴丝缎业严重受损,如表2所示,1935年,生产家数锐减至1900户,降幅50.65%。年产值缩水7倍。

表2 绍兴丝缎业发展情况

全国瓷器产业影响巨大。1931年,江西瓷业烧场、四川川南瓷业公司、北京瓷业公司等大型公司先后停业。[14]虽然部分家庭性质的公司保持生产,但全国陶瓷业已奄奄一息,如表3所示,德化瓷器产业自1931年至1937年工人数、销售额逐年下降,年产值仅剩3600担。

表3 德化瓷器产业情况

地毯业一直是华北地区的支柱产业,产品在欧美地区深受欢迎,鼎盛时期(1923年)天津北京地区生产企业600余家,年贸易额达2000万两。1931年以来,受战火影响生产低迷,加之欧美课以重税,使得华北地毯行业奄奄一息,到1933年,京津地区生产企业仅剩120余家。受行业影响,地毯从业人员骤减,京津地区资本最大的地毯生产者庆生恒,“九一八”事件爆发前工人1200余人,至1934年只剩140余人,足以看出这一时期行业十分不景气。[15]

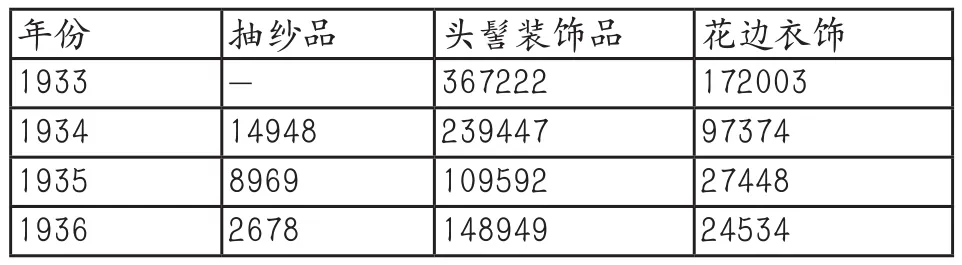

花边、抽纱、刺绣业、陶瓷等手工业,因其造型精美、工艺美术价值高,曾深受德国消费者喜爱。1929年世界经济大危机,激化德意志帝国内部经济政治矛盾,发动世界战争,造成德国内部资金短缺。为缓解危机,德国实行外汇管理,严格限制外来货物进口。如表4所示,1933年至1936年,仅花边衣饰一项对德出口值由1.72万元缩水至0.25万元。如表5所示,自1931至1937年,全国陶瓷出口情况不容乐观,年出口数量与出口值仅为1913年的一半水平。

表4 对德国输出手工业品情况(单位:元)

表5 陶瓷出口情况

1938年1月到1943年12月,抗战进入焦灼、对峙阶段。陕甘宁边区自然条件匮乏,经济上难以维系生活,文化上缺少精神食粮。面对这样的现状,毛泽东在生产动员大会上提出“自己动手,丰衣足食”,这也成为边区攻坚克难、坚持抗战的重要力量源泉。[16]而边区民众文化水平较低,思想较为保守,为了促进生产,边区政府和群众组织开展了一系列工艺美术活动。1938年陕甘宁边区举办第一届工农生产展览会,展出兵工厂、印刷工厂制造品,铁工、木工、铜工等与生活息息相关的手工艺品420余件;1939年在延安举办工业展览会,展出手工业、工厂刊物照片等2460余件。[17]随着抗战的进行,延安举办了一系列美术展览,丰富了边区物质文化生活,也为生产提供交流机会。1938年,鲁迅艺术学院举办了“纪念9・18”专项展览会,作品囊括木刻、漫画等形式,日参观人数达3000余人。1941年,部队艺术学校举办陶瓷展览会。这些艺术工作者都是马列主义工作者,[18]展览的作品贴近生活,反应抗战主旋律,从参展作品不难看出工艺美术与抗战斗争形影不离。1942年,延安工艺美术社成立,极大地团结了工艺美术者、手工业从业者,提升了生产力,提供满足市场需求的艺术品。十四年的抗战过程中,手工艺产业虽然饱受摧残,发展曲折,但工艺美术以其生生不息的生命力和感召力,为中国共产党在艰苦年代的成长和壮大,为新民主主义革命的胜利注入力量。1945年以来,以“图案研究会”为代表的一批先进学术组织在浙江杭州成立,众多工艺美术工作者团结起来,向时代和社会发出保护传统文化和民间艺术的呼唤,同时在暗处积极开展学术活动,配合中国共产党开展政治工作。[19]

2.新中国成立至1956年:工艺美术合作化运动,生产与组织方式转型

1949年建国初期,工业基础差、底子薄,短时间内无法迅速提升。而手工业依托人民群众,对于支援生产、弥补重工业产品不足等方面作用重大,能够有效支援生产生活和经济发展。建国初期,百业待兴,特种手工业刚刚恢复活力,其生产规模较小、专业化水平较低。这一时期手工业产值32.37亿元,工艺美术产值仅3450万元,为抗日战争之前产值的十分之一。[20]

1950年,中华全国合作工作者第一次会议指出:针对手工业的合作,要先考虑原材料供给和成品销售等主要问题,尽量避免开设工厂的模式。自1951年开始,国家每年都会组织召开全国手工业生产合作会议,对手工业的发展进行宏观的整体调控。1953年,国家提出过渡时期总路线,路线明确要逐步实现对手工业的社会主义改造,而改造的重中之重,则是维护好广大手工业者的利益。手工业者具有双重身份,即劳动者和生产资料私有者,最终通过劝说引导、树立典型、政府支持等方式,推进手工业合作化进程。[21]

1955年,第五次全国手工业生产合作会议明确提出:要在全国设立手工业生产合作社。同年3月5日,毛泽东主席明确了设立手工业生产合作社具体思路,即规模大小、除旧布新、政府支持、纳入国家发展规划等。[22]同时,确立手工业合作化三种模式:手工业生产小组,在供给和销售领域把广大劳动人民组织到一起;手工业供销合作社,几个生产小组联合起来进行集中生产和销售;手工业生产合作社,一部分生产手段归全体共有,还有一部分实行入股分红。[23]这种手工业合作化的方式,使得在战争时期流离失所的老艺人得到国家、合作社的关心和帮扶,工艺美术品的生产和徒弟培养更加集中和规范,由零散生产进入合作化的模式。

截至1956年末,工艺美术行业设立成熟的合作社或合作小组865个,全行业基本实现合作化生产。如表6所示,1956年末,全国工艺美术总产值18912万元,为建国初期的5倍。工艺美术行业产值占国内生产总值的比重稳定在0.12%-0.25%,虽有小幅提升,但总体情况较为稳定,这是由于合作组织刚刚成立,技术、设备、物资不充足,生产力尚在爬坡阶段。由于大力推行合作社和合作化模式,工艺美术从业人员大幅增加,1956年从业人员扩大为77.06万人,是建国初期的60倍。

表6 1949年-1956年工艺美术情况

3.20世纪60年代至改革开放初期:立足系统化、现代化、国际化生产,服务国家经济战略发展需要

随着手工业社会主义改造的完成,1957年,全国工艺美术艺人代表会议就工艺美术发展达成一致,贯彻“百花齐放、推陈出新”“保护发展和提高”的发展理念,明确了下一阶段工作思路。工艺美术的产值、从业人员、出口值不断提高,手工业产值占国民生产总值的比重不断提高,工艺美术生产力极大提升。1961年,中央手工业管理总局成立,由国务院直接领导和管辖,管理全国众多个体手工业者,提升了整个行业的发展士气。同年,国家制定《关于城乡手工业若干政策问题的规定(试行草案)》,明确了下一步我国手工业发展的方向和政策引导。[24]至此,工美行业开始走向系统化、规范化的政府管理模式。

随着工艺美术生产规模的扩大、生产技术的不断改良,工美行业传承方式开始走上正轨,中国工艺美术教育事业开始起步。20世纪50年代末,中央工艺美术学院设立,是我国首个集研究、设计、教学于一体的工艺美术专业类高等学府。此后,全国各地工艺美术专业类学校陆续成立,为行业发展提供人才支持。新型学院的设立和学校教学模式的变化,使得以往师徒言传身教的学习形式发生变化。从另一角度来看,这种变化规范了工艺美术行业的发展模式和从业人员质量。[25]这一时期,具有设计、科研、教学功能,承担学术研讨、技术支持、科技服务的工艺美术研究所开始在全国设立。

“大跃进”和人民公社化运动时期,工艺美术行业受到极大的摧残,产值出现下降。如图1所示,1963年产值仅为2.05亿元,较六十年代初期下降46.8%。这一时期,中苏关系的恶化,使得我国与欧洲、苏联的贸易大幅下降,产品出口受到限制。同时,受经济环境影响,工艺美术产品的功能由出口换汇逐步转为百姓生活需要,工艺美术行业供给端急需调整。供求关系的变化,使得工艺美术生产者受挫,工艺美术企业从1961年的1745家锐减至1964年的1046家。从业人数从1956年77.06万人断崖式下降至15.27万人。

“文革”初期,工艺美术的众多作品因其表现形式,与帝王、寺庙、文化有关的传统题材作品被定义为“复辟”“倒退”,大量工艺美术厂被迫关停,行业损失严重。受“文革”影响,1966年到1970年间工艺美术行业不景气,且行业无人管理,生产经营数据几乎没有保留。1970年6月,国务院进行了行政机构职能的调整与整合,工艺美术行业由轻工业部接管,一改无人管理的局面,工美事业开始出现好转。

1972年,国务院批复同意《关于加强工艺美术管理工作的请示报告》,各地方根据实际情况设立专管机构,中央设立工艺美术公司,工美行业更趋于规范化、制度化。次年,国家明确提出:扩大工艺美术的生产,是扩大外贸支援社会主义建设的重要途径,必须强化政府对工艺美术生产的全面领导,建立管理机构,健全管理制度。[26]

1973年春季广交会,工艺美术品陈列多达8000余件,展出规模史上最大。同年工美外交活动得到恢复和发展,越来越多的手工艺品随着外交活动出现在国外各种活动、会议上。这一时期,中国工艺美术展览会先后在澳大利亚、罗马、阿尔巴尼亚、科威特等国家举办。大马士革国际博览会展出了工艺品2100余件,累计接纳观众75万余次。[27]1973年工艺美术产值达15.98亿元,较1963年2.05亿元增长6倍;出口换汇3.57亿美元,较1963年7300万美元增长4倍。[28]

1974年,工艺美术行业发展受到限制,生产企业和销售环节均受到干扰和破坏。如图1所示,1974年工艺美术企业1907家,较上年下降11.67%。但国务院对工艺美术行业秉持积极和支持的态度,提出工艺美术品要继续“搞好出口,换取外汇”。尽管受到了轻微干扰,一些部门和产业产值下降,但总体上全国工艺美术的生产和销售还是积极向好。1977年全国工艺美术总产值27.67亿元,比1970年8.06亿元增长243%,平均每年增幅34.7%。其中出口值突破20亿元,换汇6.24亿元,是1961年的12倍。[29]

图1 60年代初到70年代末工美企业数量

图2 60年代初到70年代末工美行业产值

4.20世纪70年代末至90年代:工艺美术行业经历重大转型,服务市场经济发展需要

1978年,十一届三中全会召开,党和国家工作重心逐步转移到经济建设进程中,对内实行改革,对外实行开放。这一时期,换取外汇的主要途径不再依靠工艺美术品出口,为了确保工艺美术行业发展不受影响,国家在政策、资金等方面有一定倾斜鼓励。[30]但与市场经济相比,工艺美术整个行业对经济建设的贡献度大幅降低。如表7所示,1981年以后,工艺美术出口值占工艺美术品总产值的比例出现下降趋势,出口换汇值也在1982年后呈下行态势。国家和行业开始意识到,传统工艺美术产品要转换市场思维,既重出口,又重内销,要更多着眼于国内市场。

表7 工艺美术产值及出口换汇情况

1982年,随着工艺美术出口形势的变化,工艺美术行业逐步摸索发展新模式,出现国有企业、集体改制为股份有限公司、个体经营、作坊经营的情况。但总的来看,国有、集体所有的生产模式依然占据主导地位,同时新出现少量城镇门市、小规模企业的情况。由于这一时期手工业出口增速放缓,工艺美术产品需求减少,为减少运营成本,部分工美企业开始加工副产品。面对人民生活水平的逐步提高和生活生产的实际需要,过去致力于观赏性的工美生产已经无法适合当时人民的生活,于是工艺美术产品更多与人民生活相关。例如:服饰设计、日用品设计、食品设计,逐步成为工美事业的新方向。[31]

1984年,在没有资本支持和外援帮助的情况下,广州美术学院工艺美术系的几名老师在系里一间破烂杂货间白手成立集美设计工程公司,[32]这是工艺美术从体制到市场经济的首次尝试。经过十几年的发展,集美设计工程公司已然成为行业中的一个品牌,成为广州校办企业的主力军,跻身国内广告公司前列。1985年,筹备已久的中国工艺美术馆在北京开工奠基,毗邻国家外贸大楼,象征着国家对工艺美术价值的认可。1988年,以生产企业为主体的中国工艺美术协会成立,在政府和企业间形成良好沟通机制,由最初完全国有、集体所有政府全面管理模式转向企业行业组织管理形式。

20世纪90年代,随着互联网的推广,以消费为特征的工艺美术引领经济模式,由工业设计演化而来的现代工艺美术以强劲的势头迅速替代纯美术设计,在生活领域和实际的应用部门迅速地取代了纯艺术的地位。1992年,党的十四大提出要逐步建立社会主义市场经济体制。工艺美术行业各处也出现“拆分”“公转私”的改革形式,国营、集体工艺美术企业在三五年内完成改制或转型。[33]如表8所示,1993年工艺美术企业数量4763个,较改革前1992年10681个减少55.41%。主营业务收入受到较大影响,1993年收入191.91亿元,较1992年240.94亿元下降20.35%。在经历阵痛发展的停滞期后,在市场经济的引导下,股份制、民营工艺美术企业大范围出现并快速发展,成为工艺美术行业的主力军,工艺美术行业发展进入市场化、正规化。1993年至1997年,工艺美术文教行业总产值和主营业务收入逐年增高,年增长率始终保持在10%以上。1994年总产值增长率超过40%,1995年主营业务收入增长率超过40%,市场化成果斐然。

表8 1985年-1997年工艺美术文教行业发展情况

1979年开始,国务院在全国范围内评选国家工艺美术大师,截至1999年末,全国累计评选中国工艺美术大师205名,进而催生个体工艺作坊、工艺美术大师工作室等行业新形式的探索。[34]随着工艺美术发展模式的改变,陆续出现了国家级大师开设公司或设立工作室的情况。企业和艺人之间合理竞争,取得了良好的效益。

1997年5月,国家层面开始加强对传统工艺和从业人员的保护力度,明确了对工艺美术的资料搜集、人才培养、珍品保护等措施,通过强制力保障了传统工艺美术的繁荣与进步。[35]随后全国近20个省市自治区出台的相关保护条例,极大提升了工艺美术产业的重视程度。同年,国家对高校学科进行了调整,产品造型设计、陶瓷艺术设计等众多专业被合并为“艺术设计”学科,[36]进一步激发整个社会尤其是教育行业对工艺美术的关注热度。

截至1999年末,全国工艺美术企业2.5万个,工艺美术从业人数突破140万人,是改革开放前的2.8倍。我国工艺美术年产值突破600亿元大关。[37]

5.21世纪之后:工艺美术产业快速发展,承担服务人民美好生活需要、传承中华优秀传统文化的历史使命

进入21世纪以来,文化建设成为中国特色社会主义事业总布局中的关键发展内容。2000年,我国城镇居民家庭恩格尔系数0.392,新中国成立后首次降低至0.4以下,人均文化消费支出占人均总消费支出的比重达到12.56%。[38]这标志着随着我国居民生活水平和物质条件不断提升,广大居民对精神层面的需要大幅增加。

2001年我国加入世界贸易组织,加快贸易伙伴间经济往来,贸易水平步入新时期。贸易往来的同时,文化也在交流,与部分西方发达国家相对比,这一时期我国文化产业国际竞争力明显不足,文化贸易逆差明显。2001年,仅玻璃及其工艺品一项进口额14.68亿元,出口额13.23亿元,贸易逆差1.45亿元,差距明显。[39]为改善文化产业在贸易中处于弱势地位的情况,2002年,十六大提出要深化文化体制改革,首次将文化发展明确为事业和产业两个概念,强调要不仅引领文化产业,更要推进文化事业进程。十六大之后,中国文化产业、产品出口进入发展快车道。2002年到2008年,中国核心文化产品每年平均出口规模为150亿美元,平均增长率为28.8%,并保持稳健增长态势。这一阶段,中国向全球170余个国家出口文化产品,28个贸易伙伴的出口额超1亿美元。中国文化产品广受海外消费者喜爱,国际市场占有率逐渐扩大。美国成为中国文化产业最大消费者,德国、英国、日本成为中国文化产品出口的较为稳定的海外市场。[40]

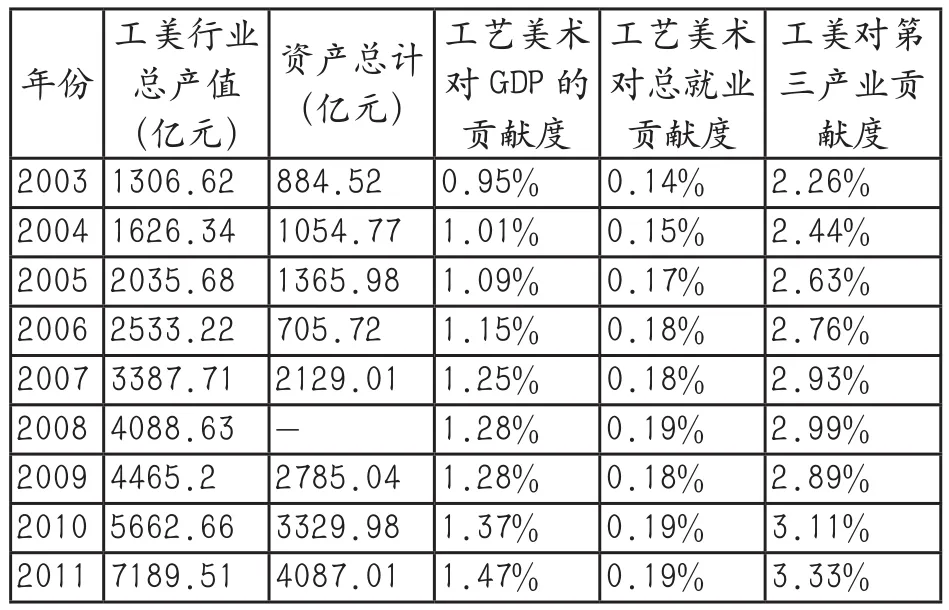

2004年,田自秉提出“工艺美术是技艺的美术,也是用技艺造物的美术”的观点,[41]随着工艺美术艺术与科学的结合,其对经济的推动作用也逐步凸显。如表9所示,2003年至2011年间,工艺美术产值大幅提升,从2003年1306亿元增长至2011年7189亿元,年增幅为23.76%。工艺美术行业生产资料和资产不断积累,2011年全国工美行业资产总额超过4000亿元。工艺美术产业对GDP的贡献度逐年增加,由2003年的0.95%上升至2011年1.47%,贡献度提高0.523个百分点。全国工艺美术行业年平均就业贡献度为0.17%,依托较少的就业人员,拉动了较高的工业产出。

表9 2003年-2011年工艺美术情况表

2005年,针对非物质文化遗产保护,国家层面提出要求:由各级政府牵头,在全社会形成非遗合力保护机制;明确了保护的范围,非遗目录中出现了很多传统手工艺的身影。[42]由此开启了政府引领、群众参与的手工艺保护时代。虽然我国在1998年已经明确“非物质文化遗产”概念,但一直到《中华人民共和国非物质文化遗产法》实施以后,传统技艺才从制度上有了更加完善的保障措施。立法的形式也使得群众在主观上提升对传统技艺的重视,进而形成良好的传统文化氛围。

2005年至2011年间,国家公布了1219项国家级非物质文化遗产名录,其中与工艺美术相关的有308项,占比25.27%。[43]由于工艺美术是在民族文化的基础上发展起来的,工艺品背后表现出的不仅有工艺,更有传统文化的精髓,因此工艺美术具有物质文化和非物质文化双重属性。保护非物质文化遗产,更是对工美行业的保护。[44]此外,在国家举办的各类大型活动中,中国传统技艺出现频率极高,完美融合。例如北京奥运会的中国风元素、APEC峰会领导人穿的唐装、上合峰会陶瓷餐具等。这也充分反映出工艺美术行业发展的良好势头,展现出这一阶段的重要成果。

2010年开始,中国工艺美术行业进入快速增长的黄金时期。如图3所示,我国工艺美术主营业务收入呈现较高的增长模式,2012年工美行业主营业务收入突破万亿元大关,增长率高达42.87%。

图3 2003年至2019年工艺美术行业发展情况

这一时期,国内工艺美术行业消费意愿激增,物流行业的发展助推生产企业规模化、聚合化发展,孕育多个年产值过亿的生产聚集区。例如被誉为全球首个世界瓷都的福建德化县,中国玉雕之乡、地毯之乡的河南镇平县等。如表10、表11所示,2014年到2016年,工艺美术行业生产和出口略有波动,工艺美术行业主营业务增速放缓,资本和资产积累脚步也放慢。但整体来看,行业依然保持稳健的发展态势。

表10 2012年-2016年各类工艺美术品产值(单位:亿元)

表11 2012年-2016年各类工艺美术品出口情况(单位:亿元)

2015年,十八届五中全会明确提出:要构建中华优秀传统文化传承体系,振兴传统工艺。随后国家提出《中国传统工艺振兴计划》:要立足优秀传统文化,提升传统工艺再创造力,振兴中国传统工艺。[45]2016年以来,文旅部在哈密、黄山、济南等地设立15个传统文化工作站,发掘传统技艺中的中国元素和工艺,累计研发新文化产品7700余件,进一步满足公众文旅消费新需求。[46]

2018年,国家公布了第一批传统工艺振兴目录,包括陶瓷、服饰、雕刻等各领域在内的383项入选。如图4所示,纺染织绣类传统工艺数量最多,为81个,占比21.15%。

图4 第一批国家传统工艺振兴目录情况(单位:个)

2018年,国务院要求各级政府要重视对贫困地区传统技艺保护和帮扶,选取了10个县区作为“非遗+扶贫”重点帮扶地区,[47]从政策、资金上予以倾斜,注重培养帮扶县区非遗接班人和传承人。截至2019年末,全国设立扶贫手工艺工坊156家,参与贫困户5000余次。[48]

党的十九大报告明确了文化建设在中国特色社会主义建设总体布局中的定位,提出了新时代文化建设的目标、着力点和基本要求。此后,全国各地方政府陆续制定颁布文化产业激励措施。截至2019年11月,全国共计22个省市出台文化产业发展具体规划,14个省市成立文化产业协会,全国成立国家级文化创意基地360个。[49]文化创意产业的繁荣,推动工艺美术与产业相融合,创新行业思路和活力。

6.结语

综上所述,自1921年以来,工艺美术行业经历了重组合作、曲折发展、重大转型、繁荣腾飞各个时期,遭过创伤,走过弯路,但在中国共产党的正确领导下,在社会主义市场经济的指引下,通过几代从业者们艰苦奋斗,工艺美术行业从新中国成立初期1125家工厂、1.28万从业者、3450万元产值发展到2020年6万家规模以上企业、1800万从业者、397位工艺美术大师、营业收入超9万亿元,实现了门类品种、价值功能、产业延伸和国内外市场的全方位突破,极大地满足和丰富了社会大众对当代物质文化生活的美好需求。

注释:

[1]商务印书馆编辑部:《辞源》,北京:商务印书馆,2004年,第954页。

[2]佚名:《东洋贸易论》,《清议报》1901年,第80页。

[3]姜丹书:《美术史》,北京:商务印书馆,1917年,第34页。

[4]蔡元培:《美术的起源》,北京: 北京大学出版部,1920年,第38页。

[5]徐琛:《20世纪中国工艺美术》,广西:广西师范大学出版社,2011年,第30-31页。

[6]王翔:《十九世纪末二十世纪初中国传统手工业的危机》,《江海学刊》1998年第3期,第20页。

[7]国民政府工商部工商访问局:《日本人造丝及人造纤维工业》,《工商半月刊》1934年第18期。

[8]驻神户总领事馆:《生丝与人造丝之消长问题》,《外交部公报》1934年第8期。

[9]《硖石之经济状况》,《中外经济周刊》1927年第15期,第18页。

[10]赵琪修等:《胶澳志》,青岛:青岛华昌印刷局,1928年,第81页。

[11]郭子勋:《中国手工艺人的行会和工会》,《民族杂志》1934年第11期,第1711-1720页。

[12]徐琛:《20世纪中国工艺美术》,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第57-58页。

[13]《外货经销中我工商业衰落概况》,《湖南省国货陈列馆月刊》1934年第20期,第1-3页。

[14]王方中:《1842-1949年中国经济史编年记事》,北京:中国人民大学出版社,2014年,第401-407页。

[15]《华北地毯之衰落》,《国际贸易导报》1934年第5期,第289页。

[16]张旭东等:《“自己动手,丰衣足食”的历史及现实意义》,《人民论坛》2020年第1期,第71-72页。

[17]周勇:《中国共产党抗战大后方历史》,重庆:重庆出版社,2017年,第232-237页。

[18]《鲁迅艺术学院热烈庆祝周年纪念》,《新中华报》1939年5月16日第2版。

[19]徐琛:《20世纪中国工艺美术》,广西:广西师范大学出版社,2011年,第66-67页。

[20]中共中央党史研究室著:《中国共产党史》,北京:中共党史出版社,2011年,第234页。

[21]刘国光:《中国十个五年计划研究报告》,北京:人民出版社,2006年,第175-188页。

[22]张宏儒等:《二十世纪中国大事全书》,北京:北京出版社,1993年,第594-596页。

[23]中国中共党史学会组织编纂:《中国共产党历史系列辞典》,北京:中共党史出版社、党建读物出版社,2019年,第233-234页。

[24]中共中央文件:中共中央关于城乡手工业若干政策问题的规定(试行草案),2007年6月12日,http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/12/t20070612_11710112.shtml,2007年6月20日。

[25]罗民等:《工艺美术产业白皮书(2019)》,北京:工业和信息化部工业文化发展中心,2019年。

[26] 中华人民共和国人民政府:国务院批转外贸部、轻工业部《关于发展工艺美术生产问题的报告》,1973年4月21日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/20/content_10332.htm, 2015年11月20日。

[27]中共中央党史研究室:《20世纪70年代前期的工艺美术》,《百年潮》2017年第10期,第85-92页。

[28]罗民等:《工艺美术产业白皮书(2020)》,北京:工业和信息化部工业文化发展中心,2020年。

[29]工业和信息化部工业文化发展中心:《工艺美术产业白皮书2019》,北京:工业和信息化部,2019年。

[30]李金领等:《改革开放下的传统工艺美术发展形态(1978-1988)》,《设计艺术研究》2012年第3期,第60页。

[31]陶海鹰等:《渐进的现代性——改革开放初期的现代设计意识形成(1978-1989)》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》2021年第2期,第6-14页。

[32]张幼云:《包豪斯精神影响下的新时期广州美术学院设计教育》,《美术学报》2015年第1期,第15-19页。

[33]邱春林:《创造美好生活改革开放四十年中国工艺美术发展回顾》,中国文化报2018年12月5日,第3版。

[34]国务院决定:中国工艺美术大师评选转由中国轻工业联合会举办,2013年5月17日, http://www.clii.com.cn/ReDianJuJiao/201305/t20130517_379284.html,2021年8月2日。

[35]国务院:《传统工艺美术保护条例》,2021年4月20日,http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2692748.htm,2021年4月20日。

[36]教育部:《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)(已失 效 )》,1998年, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s3882/199807/t19980706_109699.html,2021年8月30日。

[37]国家统计局工业统计司:《中国工业经济统计年鉴(2000)》,北京:中国统计出版社,2011年。

[38]国家统计局:中国统计年鉴,2001年12月31日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/,2001年12月31日。

[39]国家统计局:中国统计年鉴,2003年12月31日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/,2003年12月31日。

[40]王传真、王攀:商务部发布文化产品及服务进出口状况年度 报 告,2008年 5月 16日,http://www.gov.cn/ztzl/2008-05/16/content_979010.htm,2008年5月16日。

[41]田自秉:《工艺美术的技术思维》,《上海工艺美术》2004年第3期,第2-3页。

[42]国务院办公厅:国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见,2005年3月26日,http://www.gov.cn/zwgk/2005-08/15/content_21681.htm,2005年8月15日。

[43]国务院:关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知,2006年 5月 20日, http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5917.htm,2006年6月2日。

[44]欧新黔:《中国传统工艺美术的保护与发展》,北京:清华大学出版社,2007年,第39-40页。

[45]王学思:党的十八大以来我国非遗保护工作综述,2017年 10月 17日, http://www.xinhuanet.com/culture/2017-10/16/c_1121808007.htm,2017年10月17日。

[46]文化部、工业和信息化部、财政部:中国传统工艺振兴计划,2017年3月24日,http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/20170324/1807778.shtml,2017年3月24日。

[47]文化和旅游部:文化和旅游部办公厅关于大力振兴贫困地区传统工艺助力精准扶贫的通知,2018年6月27日,http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201807/t20180717_833855.html?keywords=, 2018年12月13日。

[48]周玮:文化和旅游部:大力推进“非遗+扶贫” 振兴贫困地区传统工艺,2018年7月18日, http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/19/content_5307561.htm,2018年7月18日。

[49]罗民等:《工艺美术产业白皮书(2019)》,北京:工业和信息化部工业文化发展中心,2019年。