单体“海大1号”长牡蛎苗种室内人工培育模式的优化*

张 哲,于瑞海,李海昆,马培振,李玲蔚,王永旺

(1.海水养殖教育部重点实验室(中国海洋大学),山东 青岛 266003;2.青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司,山东 青岛 266200)

长牡蛎(Crassostreagigas)又称太平洋牡蛎,其适应能力强、生长迅速,是中国重要的牡蛎经济种[1-2]。近年来,牡蛎市场的需求量较大,中国长牡蛎的养殖规模迅速扩大,产量提高的同时其品质在下降,如传统的固着基养殖方式,商品牡蛎大小不一,壳形不规则,这严重影响了中国牡蛎的国际市场价格,迫切需要提高牡蛎的品质和档次[3]。1970年代,国外学者通过特殊的固着基处理或者用药物对即将变态的牡蛎幼虫进行诱导首次获得单体牡蛎[4-5],其生长过程中生长空间不受限制,因而壳形规整、规格统一,这无疑打破了传统养殖方式下牡蛎的生长弊端,使得养殖牡蛎的品质大大提升[4-7]。国内单体牡蛎的研究最早是从太平洋牡蛎[8]开始,之后在褶牡蛎(Crassostreasp.)[9]、僧帽牡蛎(Saccostreacucullata)[10]、熊本牡蛎(C.sikamae)[11]、近江牡蛎(C.ariakensis)[12]、香港牡蛎(C.hongkongensis)[13]、葡萄牙牡蛎(C.angulata)[3]中相继展开了单体牡蛎的研究。

目前,关于单体牡蛎的研究多集中于幼虫的诱导和单体牡蛎试养技术[6,9],关于单体牡蛎稚贝的中间培育技术国内报道较少,而大规格单体牡蛎苗种培育技术是限制单体牡蛎规模化养殖的关键问题。“海大1号”长牡蛎是经过12年的良种选育,成功培育出壳型规则、生长快、产量高的长牡蛎优良品种,本研究以“海大1号”长牡蛎为材料,从培育模式、水流量、培育密度三个方面探究单体“海大1号”长牡蛎稚贝培育模式,旨在提高大规格单体“海大1号”长牡蛎苗种的生产效率,为我国牡蛎养殖业提质增效打下坚实基础。

1 材料与方法

1.1 实验材料

实验材料为单体“海大1号”长牡蛎稚贝苗。挑选性腺发育成熟的“海大1号”长牡蛎亲贝洗刷干净,通过阴干、流水刺激等方式刺激亲贝排精、排卵,受精后通过常规培育方式将幼虫培育至眼点幼虫期,经80目筛绢(180 μm)筛选,用肾上腺素进行不附着变态的诱导,方法同Coon等[5],诱导结束后将幼虫浓缩至100目筛绢中,用海水流水冲洗1 h除去残留的药物,将诱导后的眼点幼虫放入20 m3的水泥池中暂养24 h,之后使用60目(250 μm)筛绢将诱导后的幼虫筛选15~20次,获得大小(420.32±34.23) μm的单体牡蛎贝苗。

1.2 实验方法

1.2.1 培育模式对单体长牡蛎稚贝存活生长的影响 分别在处于下降流、上升流、静水状态下的单体培育设备中加入诱导获得的规格为(420.32±34.23) μm的单体牡蛎7.0×104粒,上升流及下降流设备水流量设置为65 mL/s,静水培育设备关闭管道阀门水流量为0 mL/s,定期对牡蛎的生长及存活情况进行记录。

1.2.2 水流量对单体长牡蛎稚贝存活生长的影响 使用培育稚贝效果最好的培育模式进行实验,使用水桶和秒表计量每秒水流量,水流量分别调节为:20、35、50、65、80和95 mL/s,每个设备中投入规格为(420.32±34.23) μm的单体牡蛎苗种7×104粒,定期对牡蛎的生长及存活情况进行记录。

1.2.3 稚贝培养密度对单体长牡蛎稚贝存活生长的影响 使用最佳培育模式进行实验。将规格为(420.32±34.23) μm的单体牡蛎苗投入到10 L塑料桶中搅拌均匀,使用移液枪吸取1 mL计数,取5次求得平均密度。在培育设备中分别投入7万、14万、21万、28万、35万和42万个单体牡蛎苗种,稚贝苗密度分别为2.5、5、7.5、10、12.5和15个/mL,水流量设置为65 mL/s,并将单体苗种在筛绢上均匀播撒。

1.3 日常管理

投喂饵料以球等鞭金藻(Isochrysisgalbana)为主,新月菱形藻(Nitzschiaclosterium)为辅,每日分6次投喂,日投饵量为8×104~12×104细胞/mL;培育海水盐度29,培育温度26~28 ℃;每日用软毛刷清洁桶壁,每日2次,防止苗种因次生壳的生长固定到筛绢网上,同时轻轻用水冲洗苗种以去除污物。

1.4 测量及数据处理

培育过程中记录稚贝死亡率及生长状况。前10日内每3日记录1次生长及死亡率,后20日内每5日记录一次。每次取30个稚贝记录壳高,取平均值。使用吸管吸取50粒单体苗种置于显微镜下观察,估算死亡率,每次测量重复3次。

所有数据采用平均数±标准差(Mean ± SD)的形式表示,使用SPSS 18.0 软件对数据进行处理分析,采用单因素方差分析比较各组之间的差异,并进行Duncan多重比较,显著性差异水平为0.05。

2 实验结果

2.1 不同培育模式对单体“海大1号”长牡蛎稚贝生长及存活的影响

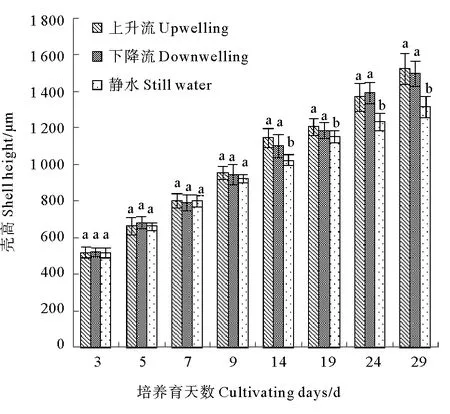

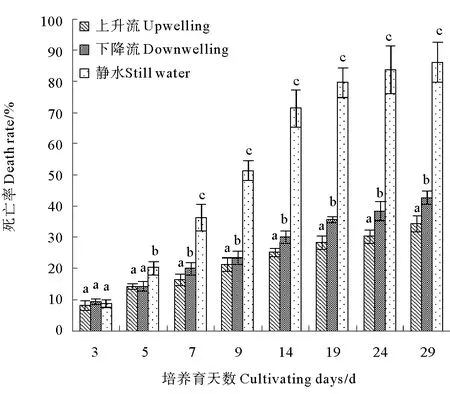

3种培育模式对单体牡蛎稚贝的生长影响如图1所示。培养初期3种模式之间的差异不显著(P>0.05),在3种培育模式下稚贝前期的生长速度均较快,稚贝在14 d内迅速生长到接近1 000 μm;在第14 天之后,上升流和下降流培育的稚贝依旧保持较快的生长速度,上升流中稚贝壳高在第29天时最大达(1 521.44±85.23) μm;静水培育的稚贝除第29天外,在14 d之后稚贝壳高均显著小于上升流和下降流培育的稚贝(P<0.05)。稚贝生长过程中的死亡情况如图2所示,在不同模式下,培育29 d后上升流设备中稚贝死亡率最低,为(34.37±2.56)%,下降流设备中的死亡率次之,为(41.26±2.12)%,而静水养殖的单体苗种死亡率则达到了(86.12±6.23)%,3个实验组单体牡蛎苗死亡率差异显著(P<0.05);单体牡蛎培育的第5天开始,静水培育的单体牡蛎苗死亡率显著高于流水培育(P<0.05),第7天开始,上升流培育单体牡蛎苗的死亡率显著高于下降流(P<0.05);单体牡蛎苗的大量死亡集中于培育阶段的前10 d内,10 d后的死亡速度逐渐减慢。

(具有相同字母表示实验组之间差异不显著(P>0.05),具有不同字母表示实验组之间差异显著(P<0.05),下同。The same letters mean no significant difference (P>0.05), the different letters mean significant difference (P<0.05), the same meaning was described as below. )

图2 三种培育模式下稚贝的死亡率Fig.2 Death rates of spat in three kinds of cultivation mode

2.2 水流量对单体“海大1号”长牡蛎稚贝生长及存活的影响

不同的水流量条件下单体牡蛎稚贝的生长、存活情况如图3、4所示。生长速度方面,在培育的前14 d内各组稚贝的生长速度较快,随后生长逐渐减慢;在其他条件相同的情况下,水流量小于65 mL/s时稚贝的生长速度随着水流速度的增加而加快;培育至29 d时,水流量大于65 mL/s的单体牡蛎稚贝壳高均超过1 500 μm,65 mL/s的水流量下单体牡蛎稚贝壳高最大,达到(1 534.81±65.23) μm。稚贝的死亡率方面,在前3 d时各个水流速度组的死亡率差异不显著(P>0.05),从第4天开始死亡率会随着流水流速的加快而降低;第9天后,流速20和35 mL/s水流组的单体牡蛎稚贝死亡率显著的高于其他各组(P<0.05),在第29天时2组稚贝的死亡率均超过70%,20 mL/s组稚贝死亡率最高,达到(75.32±3.42)%,当水流速度大于65 mL/s时各组死亡率差异不显著(P>0.05),且稚贝的死亡率较低。

2.3 培育密度对单体“海大1号”长牡蛎稚贝生长与存活的影响

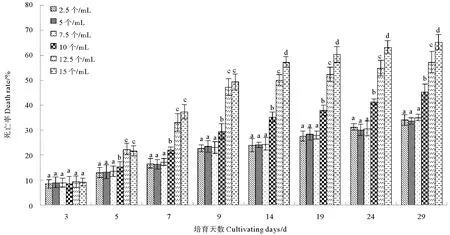

不同的培育密度对单体牡蛎稚贝生长、存活的影响如图5、6所示。单体牡蛎稚贝密度低于7.5个/mL时,各组的稚贝在整个培养阶段生长较快,无显著性差异(P>0.05);培育前5 d内各密度组稚贝的规格差异不显著(P>0.05),但随着单体牡蛎稚贝的逐渐生长,培育密度较大组的稚贝生长速度减慢,在培育9 d后,密度大于7.5 个/mL时各组稚贝规格显著小于密度小于7.5个/mL时各组的稚贝规格(P<0.05);单体牡蛎稚贝培育至29 d,密度为7.5个/mL时稚贝规格最大,达(1 520.63±51.72)μm,而密度15个/mL组仅为(1 096.42±43.53)μm。在死亡率方面,培育密度小于7.5个/mL的实验组中死亡率较低,且组间无显著差异(P>0.05);密度大于7.5个/mL实验组中,稚贝的死亡率随培育密度增高而逐渐升高;29 d时,密度大于7.5个/mL实验组的稚贝死亡率均超过40%,密度15个/mL组稚贝的死亡率最高,达(65.32±3.01)%。

图4 不同水流量下稚贝死亡率Fig.4 The death rate of spat in different water flow

图 5 不同培育密度下稚贝的生长Fig.5 The growth in different cultivation density

3 讨论

3.1 单体“海大1号”长牡蛎稚贝中间培育死亡原因分析

单体“海大1号”长牡蛎稚贝中间培育初期出现了大量死亡的现象,主要是有以下几方面原因:一方面是肾上腺素对诱导后的稚贝有一定的毒害作用,在用肾上腺素诱导熊本牡蛎[11]、珠母贝(Pinctadamargaritifera)[15]、硬壳蛤(Mercenariamercenaria)[16]获得单体时均发现该药物对诱导对象会有一定的毒害作用;另一方面幼虫受刺激后的延迟变态会导致幼虫在培育初期的大量死亡[17-18];此外由于牡蛎的生活习性发生改变,单体牡蛎稚贝大量聚集,造成水质恶化,引起死亡。

3.2 单体“海大1号”长牡蛎稚贝不同培育模式探讨

研究发现单体牡蛎稚贝在流水培育模式下生长快、存活率高,而在静水培育模式下生长状况较差。肾上腺素能够诱导幼虫的变态,但不会诱导幼虫附着变态[11-12,19-20],因而大部分“海大1号”长牡蛎眼点幼虫在经过诱导后丧失了游泳能力聚集在培育设施底部。静水模式下无水流的交换,聚集于底部的幼虫或者已变态的稚贝无法通过水动力作用获得食物[21],摄食量无法保证,导致其生长缓慢且死亡率高;另一方面,牡蛎在摄食不适时会排出假粪,这些物质的沉积有可能造成局部的氨氮过高,溶解氧降低,导致苗种死亡[22-23]。在上升流和下降流的两种流水培育模式中由于有水流的存在,牡蛎的滤食可以正常进行,同时水流也会将一部分污物带走,因而单体牡蛎稚贝生长较优。因此在培育单体牡蛎稚贝时,要选取合适的养殖设备,采取上升流和下降流相互配合的流水方式进行培育。

图6 不同培育密度下稚贝死亡率Fig.6 The death rate in different cultivation density

3.3 单体“海大1号”长牡蛎稚贝不同培育水流量探讨

水流量是影响单体牡蛎稚贝生长的重要因素,在适宜的水流范围内增加水流量会促进单体牡蛎稚贝的生长。水流量增加可提高单体牡蛎稚贝的滤水率,从而促进摄食,但水流过大会影响正常摄食,进而影响正常的生长和存活[21,24];此外水流量的增加,能够避免水质恶化,保障了稚贝的生长环境,李石磊等[14]在做单体牡蛎的筏式养殖研究时发现,水流交换好的环境下个体生长状况较好。所以建议在单体牡蛎稚贝中间培育的过程中,适当的增加水流量。

3.4 单体“海大1号”长牡蛎稚贝不同培育密度探讨

本研究发现,各个密度组单体牡蛎稚贝的存活和生长情况在培育初期差异较小,但随着苗种逐渐变大,密度的挤迫效应逐渐表现出来[14],高密度组的稚贝死亡率逐渐升高,生长速度逐渐变缓。稚贝培育密度较高时,其饵料和生长空间会受到限制,导致稚贝生长缓慢,同时水中的溶解氧降低,造成稚贝的大量死亡[22-23]。陈亨等[3]用肾上腺素处理普通的长牡蛎实验中,培育至第5天长牡蛎壳高仅为400 μm。本实验中单体“海大1号”长牡蛎稚贝密度为7.5 个/mL培育至第5天壳高超过600 μm,第9天壳高超过900 μm,这说明单体“海大1号”长牡蛎较普通的长牡蛎单体具有一定的生长优势,具有一定的开发潜力。

4 结论

培育模式、水流量、培育密度对单体“海大1号”长牡蛎稚贝的生长有较大的影响,单体“海大1号”长牡蛎中间培育的最佳条件:采用上升流和下降流相互配合的培育模式,水流量控制在65~80 mL/s,培育密度为7.5个/mL。