习近平治国理政理念的海外研究述评

邹丹丹,王俊斐

(1.西安理工大学 马克思主义学院,陕西 西安 710054;2.贵阳学院 马克思主义学院,贵州 贵阳 550005)

习近平作为党和国家的最高领导人,围绕治国理政发表了大量讲话,提出了许多新思想、新观点、新论断,深刻总结了新的历史条件下党和国家发展的重大理论和现实问题,集中展示了中国共产党新一届中央领导集体的治国理念和执政方略。习近平治国理政理念对实现中华民族伟大复兴的中国梦、全面深化改革、促进经济持续健康发展、推动构建新型大国关系、做好周边外交工作、提高党的领导水平等都有深刻影响,不仅使党和国家的事业发生了历史性变革、取得了历史性成就,还在海外引发了热议。

本研究以海外学术数据库为基础,系统梳理海外学者对习近平治国理政理念的研究情况,了解新时代中国在国际政治领域的政治形象与学术价值,为国内治理、外交政策制定、学术研究提供参考,并为进一步展开对外交流合作、传递中国声音、提升中国国际形象贡献绵薄之力。本文首先通过Web of Science检索、筛选出98篇可用的SSCI收录文献(检索时间截止2021年5月16日);然后,运用CiteSpace 5.7.R5①CiteSpace是由德雷塞尔大学计算机与情报学的陈超美教授开发的信息可视化软件。基于库恩的科学范式理论、普赖斯的科学前沿理论、博特的结构洞理论和信息觅食理论等,通过CiteSpace绘制可视化图谱可用于研究特定领域演化的关键路径及知识转折点。进行可视化分析,主要包括文献发表时间变化、时区图谱、关键词共现等;最后,在定量与定性基础上得出主要结论与启示。

一、研究分析

(一)文献发表时间变化与时区图谱

通过对某领域发表论文数量变化趋势的分析,可以了解该领域受学术界及社会的关注程度,也可反映出该领域的发展情况,预测该领域的未来研究方向。一般来说,随着研究的进行,相关领域的基础知识与理论将会逐渐补充、完善,论文数量也会增长,直至该领域的研究趋于成熟,发文量才会逐渐下降或趋于平稳。

图1展示了98篇文献发表时间的变化,可以看出2009—2014年间该研究比较低迷,但2014年后发文量呈显著上升趋势,并在2018年达到了巅峰,这与习近平实施的重大政治政策和领导的重大政治实践有较大关系。例如:2012年提出“中国梦”,随之“中国梦”成为海外学者研究习近平治国理政理念的起点;2013年提出“一带一路”倡议,该倡议成为海外学者研究中国对外政策及外交风格的焦点;2014年我国开展了全面深化改革、反腐败斗争、成立国家安全委员会;2015年是习近平任国家主席以来出访次数最多的一年,这一年大力倡导大国外交理念,打造“人类命运共同体”,传递了中国声音;2016年多次谈到“文化自信”;2017年党的十九大胜利召开,提出“中国特色社会主义进入了新时代”。

图1 2009—2021年98篇文献发表时间变化

通过图2的时区图谱②时区图谱又叫主题路径图。图中的每一个圆圈代表一个关键词,该关键词是在分析的数据集中首次出现的年份。如果后来的年份又出现了该关键词,那么该关键词会在首次出现的位置频次加1,出现几次,频次就增加几次。线条代表着关键词之间的联系,如果与前期的关键词共同出现在同一篇文章中将会用线联系起来。能了解“首次关键词”的出现时间及关注热度。关于一个热点的研究讨论高峰并不是在刚提出的时候,而是在它经过实践检验并取得重大成就或者引起重大关注的时候。例如:2013年提出的“一带一路”倡议在2019年作为关键词“foreign policy”首次出现;2014年的“全面深化改革”在2017年作为关键词“reform”首次出现。总体而言,正因为中国在政治改革、经济发展、外交工作等方面都取得了重大成功,中国的新姿态、新变化才会吸引海外学者关注中国、研究中国。

图2 2009—2021年98篇文献时区图谱

(二)关键词共现

对98篇该研究领域文献提取关键词进行分析后共形成Nodes(节点数)267个、Links(连线数)901条、Density(网络密度)0.025 4,共现频次前十的关键词如表1所示。

表1 频次前十的关键词

中介中心性是衡量节点在网络中信息交流能力的重要指标,通过对该研究领域关键词中介中心性(中心性≥0.1)计算,得到7个高中心性关键词,代表该研究领域中受关注度高、影响力大的热点问题。如图3所示,“Xi Jinping”关键词的圆圈直径最大,表明该关键词出现次数最多,且内圈颜色分布均匀而外圈呈紫红色,说明这个关键词自出现以来一直备受关注,是该领域长久的研究热点与趋势;“Power”关键词虽然直径较小,但字号较大,说明其中介中心性较强,在各关键词之间起到重要的媒介作用。除此之外,图3中各关键词连线颜色较暖且红色线较多,说明共现年代较近且共现次数每年都在增长。

图3 关键词共现可视化图谱

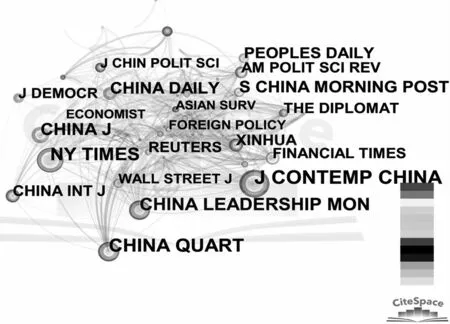

(三)期刊共被引

Citespace可以提供某一领域专业期刊的共被引信息(见图4),在98篇相关研究文献中,共被引期刊有156个,它们之间的连线有767条,进一步结合期刊共被引频次和中心性(见表2)发现:J CONTEMP CHINA(Journal of Contemporary China)的被引频次最高;CHINA INT J(China:An International Journal)的中心性最高;综合排名较高的是NY TIMES(The New York Times),这是因为其发文量、中心性皆排第三,而其他期刊要么发文量高而中心性低,要么中心性高而发文量低。以上3本期刊发表的相关文章反映了该领域研究的主流,是该领域研究的重要期刊。另外,通过图4还发现:JCONTEMPCHINA的直径最大,表明其共被引次数最多,且其内圈颜色分布均匀,说明历年来共被引数量较稳定;CHINA INT J的直径虽小,但外圈也为紫红色且中心性最高,说明该期刊在未来可能成为热门期刊,其发表的文献较为可信。

图4 期刊共被引图谱

表2 期刊共被引频次和中心性

二、习近平治国理政理念的热点内容分析

(一)关于“习近平治国理政特色”的研究

中国特色社会主义进入新时代是中国发展的新里程碑。习近平在改革发展、稳定内政外交国防、治党治国治军等诸多方面表现出独特的治理艺术。海外学者对其治国理政特色格外关注,特别是其展现出的自信、大胆、创新、高瞻远瞩的政治魅力及改革实践中对社会治理模式的创新。

1.对习近平政治魅力的解读。海外学者对习近平具有更高的自律性、条理性、组织性和责任心达成共识。Ngeow C B[1]认为习近平执政初期实施的若干举措,如创建领导小组、反腐败斗争、司法改革等,不但解决了此时的关键问题还提高了中国政府的凝聚力和执政效率;Barrass G等[2]认为习近平的影响力远远超出了国界,在出现国际分歧时,习近平更强调把关注重点放到分歧双方在利益和价值观的共性上,然后通过合作解决冲突”。领导者的政治魅力与领导艺术是国家形象的代表之一,习近平的创新精神和政治远见推动了中国外交政策走向新方向。

2.对习近平改革实践的解读。Greemers R[3]关注到中国积极将互联网新技术融入到社会治理后带来的社会革新。他说:“互联网治理技术创建了一个集中、综合的制度框架,可利用信息技术应对中国共产党在宣传、公众舆论和社会管理方面的挑战,所以技术已成为社会、经济和政治改革的关键。”Noesselt N[4]认为雄安新区是转型模式的代表、是中国人工智能创新的孵化器和绿色城镇化的示范城市,其城市规划是平衡且可持续的,表明中国进行全方位改革的意愿。有的学者也关注到中国政府的机构改革,如新成立的国家安全委员会。Cabestan JP[5]认为在外交和安全领域,中国筹备已久才建立的国家安全委员会对中国意识形态面临的日益增多的跨国安全风险做好了国内外危机管理的准备。Gundumella V R[6]认为,习近平对新国家安全观的定义和新国家安全委员会的成立是他具有创新性安全发展理念的体现,这一理念不仅会影响中国,而且会影响整个世界。

综上,一方面,海外学者对中国政府实施的改革措施为国内社会带来的变化很感兴趣,并认为这些积极措施有利于加强政府管理,以应对国内外挑战;另一方面,海外学者的研究呈现零散的状态,他们更关注具有重大影响的政治实践,而没有全面理解中国深化改革的领域与目的。实际上,自党的十八大以来,习近平多次强调全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化、让人民群众成为改革实践红利的最大受益者;同时,他还强调改革是全方位改革,而不是某个领域的单项改革,在中国特色社会主义制度的完善和发展上要形成总体效应、取得总体效果。

(二)关于“中国梦”的研究

1.“中国梦”的意义解读。“中国梦”提出之前,国际社会对“美国梦”更为熟知。“美国梦”表达了美国人通过不断奋斗获得更好生活的愿景,“中国梦”则表达了中国人实现中华民族伟大复兴的梦想,因而海外学者对“中国梦”的新提法青睐有加。Whyte M K[7]理解的“中国梦”是中国将继续保持经济上取得的非凡成功;Gill B[8]认为在国际政治中,没有任何一个发展中国家能像中国崛起那样吸引如此多的关注,“中国梦”或许最能体现习近平的领导愿景。实现“中国梦”是习近平给予人民群众的一个政治承诺,即在党的带领下、在“两个一百年”中,从意识形态上凝聚起一种宝贵的团结力量、一种共同的奋斗语言,以便更好、更快地促进社会愿景的实现。

2.“中国梦”的深层次研究。深层次的“中国梦”研究是将中国意识形态、集体主义、历史文化相结合。例如:Brown K[9]323-339认为“中国梦”本身就表达了公众对更富裕、更繁荣国家生活的渴望和想象,这是中国共产党提出的一种超越传统政党意识形态的思维方式,并延伸到了更广阔的社会领域,表明只有人们对未来抱有信心和希望国家才能强大;Ferdinand P[10]941-957认为中国在经历快速的经济和社会变革后,在政权稳定和人民信仰上产生了意识形态的新困惑,于是实现“中国梦”旨在增强中国共产党意识形态的吸引力与自信心,特别对年轻一代具有激励作用;Wang J Y[11]认为“中国梦”体现了中国民族主义和爱国主义,它将中国集体主义的文化传统化为一个国家的共同梦想,这个梦想通过时间线索,如过去中华民族“为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献”,同时也“经受了相当大的苦难和磨难”,提醒着人们屈辱的过去和潜在的威胁,所以未来人们要实现中华文明的复兴。另外,习近平还扩展了“中国梦”的世界话语,提出“区域性的共同梦想也是世界的梦想”,这一扩展加强了中国的国际软实力,标志着中国的信心不断增强。笔者认为,“中国梦”的提出并不是中国独有,任何国家都有自己的“梦”,因为它代表了民族传统和现实经验的融合,体现了发展趋势和政策风格,是设想自己的国家拥有雄厚的财力与强大的国际力量的理想。而与“美国梦”的个人主义不同,“中国梦”的特点是把国家、民族、人民联系在一起,强调了群体的重要性。

(三)关于“意识形态”的研究

1.海外学者对“意识形态”的解读主要围绕中国国内意识形态特色和近几年中国如何向世界传递中国声音。在对国内意识形态特色的解读上,KlimešO等[12]认为当代中国国内意识形态是对一个理想的政治目标和未来世界的景象的描述,提出的概念性和理论性问题越来越多地与国际现象结合;Brown K[9]323-339等认为中国国内意识形态强调社会主义传统,并与中国哲学思想结合,运用民族主义呼吁中国人民深刻意识到他们能过渡到自豪、全球认可的新篇章,而当前的意识形态能够发挥作用是因为它满足了国际社会眼中强大、团结、有计划的中国国家形象;Wang J Y[13]借鉴费尔克劳的中国政治话语三维分析法,揭示了中国共产党运用公理、属性和‘共产主义’三种政治意识形态形式实现其政治话语实践,其中,将“共产主义”作为道德价值和原则的方式可以用中国传统的治国之道来解释,即必须有一种权威、无可争议的理论作为普遍真理来指导政治。笔者认为,中国政府推动国内意识形态建设过程中,注重建立公众共识、挖掘中华民族共同的文化根源,因为中国文化与中华传统儒家核心价值观紧密相联,弘扬传统文化能彰显意识形态中的文化元素。

2.向世界传递中国声音,打造能引起海外共鸣的话语。Lams L[14]认为,习近平倡导的国际对话和文化交流,增强了追求和平发展的道德感召力、强调了构建“人类命运共同体”的重要性、推动了“中国故事”向世界传播的美好梦想,虽然前几代人也表达过同样的理念,但将这些愿景付诸实践是习近平的创新之举,如亚洲基础设施投资银行的建立、实施共建‘一带一路’的倡议。Yang Y E[15]认为,中国通过创造、传播和战略描绘来塑造全球对中国的认识,如中国意识到若没有话语权就只能在西方建立的人权框架内进行对话,为改变尴尬和被动的局面,中国正在努力将现行的国际规范从基于自由、民主的普世价值观和不可剥夺的人权标准转变为赋予民主国家在个人与国家利益之间寻求平衡的权利。世界文化的多元性意味着不能将“一种价值观”强加于其他国家之上,因为每个国家、每个民族都在历史的发展中形成了特有的价值理念,中国正用实际行动及特有的文化观念传递着中国的价值观。笔者认为,使用新外交话语更易引起共鸣这是因为:基于人类普遍的经验分享和公共常识的表述能最大限度地减少听众的感知困难;强调听众利益的表述更容易被接受;表述中所构思的认知要符合受众的需求和喜好;用实际行动证实表述的可行性与必要性。

(四)关于“习近平外交思想”的研究

在习近平的领导下,外交工作具有鲜明的目标导向、问题导向和价值导向,提出了一系列具有前瞻性、原创性的外交新理念、新主张、新倡议。海外学者注意到中国外交风格的转变及新外交政策的全球意义,特别是共建“一带一路”倡议被看做是中国的新名片。

1.对外交风格的解读。海外学者普遍认为中国正转向一种更具表现力、更自信的外交策略[16]。新的世界秩序中,任何国家都需在对国际社会尽义务和国家利益之间取得更好的平衡。Ferdinand P[10]941-957认为中国以实际行动证明其能承担帮助其他国家发展和实现美好世界的责任”;Shin J认为,基于对经济增长的信心和国家强大身份的认同,习近平提出了“亲、诚、惠、容”的周边外交新理念,强调与周边国家关系的命运共同体,以更加积极和自信的方式推进中国外交政策[17],这表明中国领导人认识到周边外交关系对民族复兴的重要性。

2.对外交政策的解读。Zhang Y J[18]认为,中国的外交政策充满活力,可从它在区域和全球政治经济中新的、自信的多维行动中看出,如成立亚洲基础设施投资银行及金砖国家新开发银行、积极推进与美国的新型大国关系、通过地区外交构建命运共同体。Liu H Y[19]505-523认为,在全球气候变化的背景下,与其他国家合作解决环境问题在中国外交政策中的作用越来越明显,环境合作不仅符合中国国情,也为中国在全球治理体系发挥其影响力提供了契机。Ferdinand P[10]941-957认为,共建“一带一路”使人民币向成为国际储备货币的长期目标迈进了一步,也表明中国希望通过经济战略与美国公平竞争,而不是通过军事战略;还有一个可能的目标,那就是长期改善中欧关系。

在公共外交中,共建“一带一路”是习近平时代中国外交具有全球视野的重大举措和外交理论的实践创新。“一带一路”借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体,不仅为中国提供机会,也为合作伙伴提供实现目标的机会。但是,也有学者对共建“一带一路”倡议实施中可能存在的风险进行了分析。Zhao SS[20]319-355认为,首先,该倡议面临着商业可持续、平衡中国利益与伙伴利益及创造共同价值观的挑战;其次,与合作伙伴会就拟议的跨境基础设施项目路线、开发权、融资和投资回报及当地就业等问题进行复杂且旷日持久的谈判。Nordin A H M等[21]231-249认为,共建“一带一路”倡议在实施方面有很大的灵活性,中国将面临一些国家拖欠或挪用中国的贷款、如何引导两国政府和持不同政见的少数民族进行合作、如何维护与印度的关系等问题

综上,笔者认为,自习近平执政以来,中国无论是外交风格还是外交政策都更“积极”“主动”和“自信”。主要体现在以下方面:一是推进中美新型大国关系对话,强调不对抗、不冲突、争取双赢;二是改善与亚洲邻国关系,邀请他们搭乘中国经济的“快车”,共享经济利益;三是提出共建“一带一路”倡议和建立“亚投行”,目的是巩固睦邻友好关系,并将该倡议延伸至欧亚大陆、非洲和大洋洲等。“一带一路”倡议和“亚投行”可以被视为中国对国际公共产品的贡献,回应了全球金融危机以来人们对中国日益增长的期待。

(五)关于中国“崛起与挑战”及“国际责任与形象”的研究

1.对中国“崛起与挑战”的解读。2017年,哈佛大学学者约瑟夫·奈(Joseph Nye)在《金德尔伯格陷阱》(The Kindleberger Trap)中提出,崛起的中国如果未能提供全球公共产品,可能会导致“金德尔伯格陷阱”①“金德尔伯格陷阱”由美国著名世界经济史学家、国际政治经济学和国际关系学的霸权稳定理论奠基者之一的查尔斯·P·金德尔伯格提出。他认为,20世纪30年代的灾难起源于美国取代英国成为全球最大强权,但又未能像英国一样承担起提供全球公共产品的责任。美国尽管取代英国成为世界最大经济体,但未能接替英国扮演的角色,结果导致了全球经济体系陷入衰退、种族灭绝和世界大战。对全球化而言,就缺少了全球公共品的提供者。。海外学者对中国崛起及其对外政策取向的讨论主要有三个学派:现实主义-修正主义学派、自由主义现状学派、不确定的建构主义学派。多数现实主义者认为,崛起的中国将朝着修正主义的外交政策方向发展;自由主义者认为,中国不会颠覆现有的国际体系,因为现状最符合中国的利益;不确定的建构主义学派关注的是思想和规范在中国外交政策中的作用,并暗示中国的未来仍是不确定的。习近平关于提供全球公共产品的中国承诺反映了中国政策的真正转变,表明中国有能力增加国际公共产品的供应,甚至成为某些领域的领先供应商[22]。

2.对中国“国际责任与形象”的解读。Nordin A H M[21]231-249认为,中国提出的“新型大国关系”不是挑战现有的国际秩序,而是有助于国家间消除分歧、相互尊重、互利合作、避免冲突和对抗。Zhao SS[20]319-355认为,许多发展中国家已厌倦了西方空洞的民主宣传,转向了独特而令人耳目一新的中国模式。Liu H Y[19]505-523认为,在习近平的领导下,中国积极探索新的合作模式、参与全球治理和国际合作,努力消除人们对中国军事力量和自信外交的日益担忧。Liang W[23]认为,在尊重彼此经济主权的原则下,中国版的全球治理更倾向于一个协商和建立共识的过程,如中国将新的理念、规范、原则和做法融入了亚投行项目的选择和实施中,强调效率和灵活性,让借款的发展中国家更加平等地参与,可见中国对完善现有全球治理体系作出了贡献。Byun SW[24]认为,中国的大国模式强化了和平意图而不是霸权抱负。Foot R[25]认为,新一届中国领导人“做更多事情”的愿望表明中国将在联合国框架内变得更加积极,中国的准则和原则与联合国现有的准则和原则具有显著的互补性。

为了避免有些海外学者担心中国的崛起对现有体系造成冲击或修正的偏见成为主流,中国持续通过参与国际社会治理树立良好国际形象,如提供全球公共产品、强调国际合作、倡议和平发展理念、履行大国责任等。在中国政府的积极努力下,国际社会也逐渐认可中国对世界履行的责任义务及作出的贡献,如随着恐怖袭击、自然灾害、传染病等一系列全球性公共安全事件的发生,中国的积极参与是全球治理机制中不可或缺的组成部分,中国的发展对世界有着积极、健康的影响,

三、结论与启示

(一)研究结论

1.海外学者高度肯定习近平执政以来对中国在政治、经济、外交等方面的政策与实践,普遍认为习近平是一位变革型领导人,富有创新精神,推动了中国走向新时代。

2.海外学者普遍认可并接受“中国模式”,认为中国模式具有创新性并认为西方应该在某些治理方面借鉴中国模式。

3.海外学者普遍认为“中国梦”是一面带领中国走向复兴的新旗帜,并对中国如何实现中国梦充满期待。

4.“人类命运共同体”“新型大国关系”等理念引起了西方共鸣及赞同,可见相互尊重、和平发展、互助共赢是全球各国普遍认可的价值观。

5.海外学者普遍认为中国的外交政策及风格较以往变得更加积极与自信,在合作共赢的基础上实现共享发展,以公平、正义理念引领全球治理体系改革。

6.海外更多观点认为中国的崛起并不会挑战现有体系,而是互相补充,中国始终坚持履行大国责任,为全球和平发展贡献力量。

虽然海外一直存在着对中国的“质疑声”“诋毁声”,如Fu D等[26]过度解读中国民众的政治参与;Smith S N[27]认为中国外交新机制如果成功,将使中国在地区秩序中获得“亚洲家长”特权,从而使中国的文明价值观成为地区外交实践的指导;Dale W C甚至建议美国关闭孔子学院,提供资金用于在中国推广美国价值观[28]。但近几年,无论从研究成果还是媒体报道,海外学者对中国的成就更多是正面的、积极肯定的评价;而新时代的中国民众对政府在机构改革、经济发展、环境治理、生活模式便捷化、幸福感提升上都给予其高度肯定。

(二)研究启示

1.建议多举办国际学术论坛,展示新时代中国在政治领域的最新研究成果,增强国内外交流合作,特别是对接引用率高的作者。

2.中国对外政策继续秉承先做好自己的原则,因为只有满意度高、认同感强的人民才会成为政府形象的最佳代言人;只有国内政治稳定、经济繁荣发展才会引发海外学者关注。

3.目前国内学者在SSCI期刊上发表关于中国发展情况的论文寥寥可数,这不利于海外学者及时了解中国国内情况,从而缺乏交流合作的机会。学术期刊是海外学者了解中国的主要窗口,因此,国内外学者应主动创办传递中国价值观的顶级期刊,加强中国国际话语权。

4.继续打造一批传递中国声音的、简短、具有高瞻性的外交词汇,以全球人类利益为目标的口号更能引起共鸣并产生价值认同。

5.中国继续提供全球公共产品,履行大国责任,营造良好国际形象,扭转带有歧视色彩的“威胁论”及争取不确定立场的“中间力量”,在新时代中国特色大国外交的指引下,不断开创对外关系的新局面,突出中国特色、中国风格和中国信心。

6.新华网、人民日报、光明日报等权威报刊是目前海外学者了解中国的重要渠道,因而相关报道、评论文章应注重中国国际形象问题。