新冠疫情下企业商誉减值及减值信息披露问题探究

——以力源信息为例

顾陈虎

(南京林业大学 经济管理学院,南京210037)

商誉是指在非同一控制下的企业合并行为中,并购价格高于被并购公司公允价值的价值。伴随国际并购的浪潮以及我国为鼓励上市公司市场化并购重组而于2014年颁布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,上市公司的商誉“井喷式”增长,导致了商誉大额减值、股价动荡、普通投资者因企业披露不及时而利益受损等问题。谢德仁(2019)以会计理论和实务出发,将商誉账户中存在管理者自信和投机信心理等因素导致的估值溢价,称之为一颗“雷”[1]。任永平和钟洁晴(2020)跟踪盈亏边缘的上市公司,发现当商誉减值对公司业绩盈利或亏损具有巨大影响时,管理者很可能萌生盈余管理动机[2]。张新民等(2020)以实证方法验证了企业内部控制对商誉减值披露的负面影响和管理层的盈余管理动机有显著的抑制作用[3]。综合以上,商誉减值的负面影响深且广,公司可能巨额亏损,股价、个体投资者也受到波及;减值信息披露的问题会给予管理层盈余管理空间而伤害股东和投资者的利益。2020年,新冠疫情突发,上市公司的外部经营环境剧变,商誉减值和其信息披露又出现新问题,本文以该段时间出现重大商誉减值问题的力源信息为例,探究新冠疫情下商誉减值和信息披露问题。

1 案例公司商誉减值及信息披露问题分析

1.1 案例公司简介

武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“力源信息”,股票代码:300184)是一家主营电子元件生产研发及相关电子产品分销的上市公司。2021年1月26日晚,力源信息发布2020年业绩预告,因新冠疫情等因素,预计营业收入104亿元,比上年同期下降21.56%,计提商誉减值准备19.5亿元,金额之大,约等于力源信息2011—2019年净利润之和。该消息一出,27日股市开盘,力源信息股价由上一日收盘的4.37元/股跌到3.73元/股,当日收盘较前一日跌幅达每股19.91%。2019年末发现的新冠疫情,贯穿整个2020年始终并仍然存在,力源信息的商誉减值并不是疫情下的个例,据choice数据,截至2021年3月9日,超过300家上市公司在2020年的业绩预告中表示将计提商誉减值,除了力源信息外的国创高新、文投控股等十几家上市公司预计计提的商誉减值数额都相当于亏损公司经营十几年的净利润之和。

1.2 力源信息的商誉形成及并购业绩补偿承诺

2014年,力源信息开始收购鼎芯无限、南京飞腾、香港帕太三家公司,2014年收购鼎芯无限65%股份,南京飞腾和香港帕太则都是一次购买100%股权达成合并,以股份和现金的支付方式累计支出33.17亿元,2017年积累近23.37亿元的商誉,且金额庞大,约占当年总资产的38.14%。力源信息2014—2017年每年都进行并购,因业绩补偿承诺一般为3-5年,到2020年承诺基本完成,避免了被并购公司承诺期内的盈余管理因素,最真实地反映了疫情下商誉减值及信息披露问题,所以该公司具有一定的代表性。

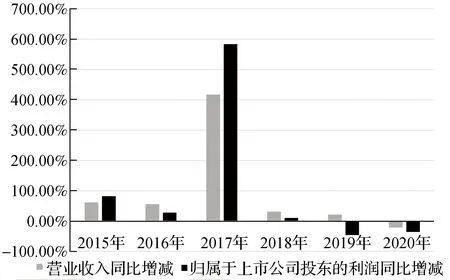

业绩补偿承诺指并购行为中,并购方与标的公司约定在规定时间内,标的公司需保持一定的净利润水平,否则补偿现金或股份的协议。这成为并购者的“仰仗”,却也带来高溢价并购、潜在的商誉估计泡沫。表1中四项并购行为都附加了业绩补偿承诺,由表2看出力源信息所并购公司的承诺完成情况良好,相应年份的营业收入增长可观(图1),但是,这并不意味着企业并购的成功,上市公司高额商誉形成的同时,可以大幅提升当期的公司业绩,而高额商誉的负面影响不是立刻显现的,往往在未来的时间发生[4];风险与机遇是共存的,商誉大小与企业承担风险高低也是显著相关的[5]。结合公司实际,受疫情影响的2019—2020年数据暂排除在外,力源信息的营业收入增长幅度巨大,“归属于上市公司股东的净利润”相比之下却显得不那么尽如人意,因2017年香港帕太集团高达26亿元的并购发生,有爆发式上升,由其他年份的同比增长率(图2)可见增长动力不足,体现在事实上的是,2018年力源信息对鼎芯无限计提0.27亿元的商誉减价准备,2019年分别对鼎芯无限、帕太电子计提0.19和0.77亿元的商誉减值准备。

表1 力源信息并购行为及商誉形成过程

表2 力源信息并购行为的业绩补偿承诺完成情况

图1 2014—2020年力源信息营业收入与归属于上市公司股东的净利润

图2 2014—2020年力源信息营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比增长率

1.3 力源信息商誉减值及信息披露问题分析

①商誉减值。巨额的商誉减值不单单是外部的冲击导致,上市公司自身的问题才是出现巨变的关键,突如其来的新冠疫情,与其说是“炸弹”,更像是揭开上市公司先前并购行为中潜在估值泡沫问题的“导火索”。截至2018年,力源信息所有业绩补偿承诺都已结束,净资产收益率和营业净利润率两项指标均处于行业的较高值,完成对赌后的第一年,两项指标就双双大幅减少,2019年1季度和4季度时表现最为明显(表3),此时新冠疫情没有爆发,可以认为没有受到疫情影响,纵然力源信息的管理层归因于外部环境变化和内部政策调整,但是,公司在刚结束对赌期后的一两年就出现颓势,很难让人认为先前的并购行为是成功的。为消除资产的影响,在同地区对比中,本文只选取净资产收益率指标,力源信息2019年1至4季度中,总体保持在水平线之上,本文认为是由于该公司从事的电子元件行业的行业优势,而2020年疫情到来后,湖北省的盈利状况明显出现大幅波动,首次出现负值(-0.52%),但在随后的2,3季度上升,说明该地区确实受到疫情的影响,2020年1季度是国家管控、停工停产最严格,也是疫情形势最严峻的时刻,但随我国防疫工作有效进行,整个地区净资产收益率回升,是符合逻辑的;相反,力源信息先领先于地区指标,随后下降,更像是公司本身的问题所致。无论是同地区分析,还是同地区、同行业的比较,力源信息2020年存在问题这一事实都回避不了,并购行为出现无法忽视的问题。疫情只是让上市公司商誉的泡沫显现,并不会把商誉的泡泡打破。

表3 2018年3季度—2020年3季度力源信息净资产收益率、营业净利润率

②信息披露。力源信息2021年1月末的业绩预报中,对外宣布预计计提高额商誉减值,而公司高管、董事的离职和巨额股份的抛售早在2020年3、4季度就已发生,最明显的有副董事长赵佳生减持 1 178.15万股,大股东华夏人寿减持 2 356.29万股。仅看力源信息本身的经营情况(图1、图2),2017年百分之四百有余的营业收入同比增长后,随后年份增速的下降一般认为是合情理的,并没有太多端倪,而深入分析可见,2019年1季度至2020年3季度的同地区、同行业净资产收益率和营业净利润率方面,力源信息的经营情况并不乐观,加之疫情的影响,公司却没有任何业绩预警公示,反而在出问题后拿疫情作“挡箭牌”,投资者对于这样的信息披露无疑是不满意的。

2 新冠疫情下商誉减值及信息披露问题

2.1 疫情放大估值泡沫,萌生企业盈余管理动机

业绩补偿承诺的存在看似保障了并购者的利益,实则加大了风险,毕竟对于被并购的企业支付的代价是有限的,依仗补偿承诺,管理层或对并购行为的预期过于乐观,形成商誉的泡沫,而因并购发生的商誉问题的全部影响是由并购方承担的。假如在承诺期内受疫情冲击,被并购者无法达到协议要求的盈利水平,需要支付并购公司现金或者股份补偿;而对于并购者而言这也无疑是并购行为失败的体现,对双方来说都是不利的。倘若在承诺期外,疫情下的问题都要由并购者方承担。总之,疫情无疑使上市公司并购中商誉的泡沫放大。

上市公司亏损已成定局的情况下,管理者往往会比实际情况多计提亏损以方便第二年的利润呈现由巨大亏损转为盈利的转折,以重获市场的信心。正如案例中高达10年净利润之和、近20亿元的减值准备是如何计提出来的,让人心生疑惑。管理层参与商誉减值测试,对未来经营指标预测,需考虑行业未来前景,无法忽视未来的疫情。2020年底,中国已大批生产疫苗且出口外国;同时,我国新的地区又爆发了新冠疫情、检测出新冠病毒存活在冷藏食品中从境外输入、新冠病毒变异等不利消息。对于有好有坏的消息,管理层到底如何看待,是想方设法切合实际还是从自身利益出发盈余管理,更是难以控制,幸运地躲过新冠疫情,谁又能保证不会有其他的问题在未来影响企业。

2.2 疫情导致信息披露复杂,股票市场易生动荡

时效性的问题,正如案例公司表现出来的,没有问题前风平浪静,一旦出现问题,一些持股的董事、股东却已经早早远离是非。上市公司商誉的减少来自每年年末的商誉减值测试,而商誉减值对于该年的盈利和公司股票的影响却是巨大的,如此关键的指标只能在第二年1季度时公示,对普通投资者而言难称及时。而疫情又增加了复杂性,若出现疫情,就公示业绩预警,但一段时间后,问题并没有那么严重,或管控得当进而公司经营受影响并不大,则无需业绩预警,长此往复,该上市公司的投资者和潜在投资者反而草木皆兵,上市公司也并不希望频繁地信息披露;而盈利状况下降又视而不见也不可取,最终形成巨额的商誉减值,又必须公示,公示后投资者不仅不看好上市公司现在的经营情况,未来的信任度也降低了。排除披露巨额的商誉减值,正常的信息公开是否影响股价?部分学者研究认为,因为并购行为耗时长、过程复杂,所以商誉需要减值不是一件少见的事,而企业方面如果做到真实、及时地进行信息披露,并不一定导致显著的股价下降;此外,如果公司信息透明度高,在公告、业绩报告中及时披露业绩和经营状况时,市场就已经消化了不利消息,商誉减值披露时,股价并不会巨大动荡。另一部分学者研究认为,商誉减值披露的背后,无非意味着并购的协同效应没有很好实现、业绩补偿承诺的指标没有达到、经营状况和盈利水平不佳,这些无疑对于公司的股价是影响很大的。但是,疫情下部分上市公司巨额商誉减值导致股价大跌,以投资者的角度看,面对商誉减值的信息很难做到理性,自然不看好有该类信息披露的上市公司,因而股票市场会出现一定程度的波动。

3 对策与建议

①加入“摊销”元素。商誉减值方式的会计准则上,学者们对于“减值测试”和“摊销”的利弊已有一定的研究,在疫情这样特殊情况下的商誉减值处理,“摊销”这一元素或许可以进入视线:一方面,采用减值测试的方式没有转回的空间,面临巨大的利润亏损和侵害中、小股东利益保全自己利益的选择时,管理层似乎不那么难以取舍;另一方面,摊销的进行处于整个经营期间[5],使商誉的减值不会集中在年末,一旦公示数额巨大。所以,对准则制定者而言,在疫情中甚至“后疫情”时代,可否引入“摊销”这一元素,值得思考,使得减值多发生在平时,更早发现问题,也有利于管理层将重心放在解决问题而不是及时止损上。

②限制商誉规模。会计准则方面,商誉估值泡沫的来源同样值得关注,哪怕是在后疫情时代也是值得考量的。2019年,未进行减值的商誉约占力源信息归属于上市公司股东净资产的49.78%,巧合的是上文中所提到的在2020年减值近十年净利润的上市公司中也有多家的商誉占净资产的比例高达近50%。会计中的商誉无疑与日常生活中可以被理解为“口碑”的商誉不同,商誉属于无形资产,高比例的商誉使得上市公司犹如地基不稳的高楼大厦,外部不利影响的风一吹便动荡不堪。为防止类似情况的发生,可以考虑规定,上市公司进行并购行为后形成的累计商誉不得超过公司净资产的一定比例,从而限制商誉的相对份额达到减少风险的目的。

③结合行业审计。有关商誉的审计方面,商誉减值测试的复杂性给了管理层可以操控利润的空间,想要减少、挤压这种空间就需要审计人员们对行业特征敏感。在新冠疫情的大背景下进行资产减值测试时,除了对管理层提供数据的审核,更需要注意该公司所属于的行业,诸如餐饮业、影视业,容易直接受疫情影响,而运输业等相对影响较小。除此之外,行业本身的特点也需要考虑在内,如医药行业,其销售费用是一项极其重要的指标,它的构成如何,数值如何值得深究;再比如应收账款周转率与现金流相关,重要程度不言而喻,但在房地产行业中却没有那么举重若轻,因为该行业应收账款少、数额大,账期为零或很短的情况很多。总之,减值测试时,要多注意行业特点,这是无论有没有疫情因素时,都很重要的一点。

④加强上市公司内部控制。再好的外部环境也需要上市公司自身的配合与管理,商誉减值本身并不是“洪水猛兽”,上市公司完善自身的内部控制,自然减少商誉减值带来的负面效应。即使没有疫情,也是如此,良好的内部控制体系直接有利于保护中、小股东的利益[6],限制大股东、公司管理层因信息差异做出“利己损他”行为;并且,良好的内部控制体系可以增强上市公司的公共信誉,遇到疫情及类似疫情的外部影响导致公司业绩不佳时,投资者对公司的信心仍在,间接减少了商誉披露方面对公司的负面影响。上市公司施行管理办法时,将内部控制体系中的工作具体到个人,每个人都要对相应的任务担负责任[7],从源头缓解和弥补商誉减值披露的问题。

5 结束语

本文分析新冠疫情下案例公司商誉“爆雷”出现的商誉减值和信息披露问题,以此为基点探究我国上市公司由疫情导致的商誉管理中存在的问题,提出可以从会计准则制定、外部审计、上市公司内部控制三个方面的改进对策。这不仅针对新冠疫情下的大背景,对于疫情结束后我国上市公司在减少商誉方面问题,优化商誉管理具有重要的参考价值。