急性脑梗塞应用超早期康复训练与特殊护理对临床疗效、心理状态及肢体功能恢复效果分析

胡 云

(徐州市沛县中医院内科,江苏 徐州 221600)

以我院收治的48 例急性脑梗塞患者为研究对象,应用超早期康复训练与特殊护理干预,所取得较好临床效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2019 年1 月至2020 年8 月我院治疗的48 例急性脑梗塞患者为研究对象。将分为对照组与研究组,各24 例。对照组男13 例,女11 例;年龄45~75 岁,平均(60.70±10.15)岁。研究组男14 例,女10 例;年龄47~78 岁,平均(61.15±11.64)岁。两组患者一般资料组间比较差异符合此次研究,可比较。纳入标准(1)患者临床症状辅助头颅影像学检查确诊为脑梗塞;(2)患者在发病24h 内入院,且存在不同程度的意识障碍、失语等;(3)可收集到患者完整的脑梗塞检查资料和相关病史资料;(4)本研究获得院伦理委员会批准,参与患者均知情同意。排除标准:(1)合并严重精神疾病或意识障碍者;(2)有原发性肢体功能障碍及自理能力丧失患者;(3)有严重心脏、肝肾等器官功能病变者;(4)不配合此研究者;(5)伴有其它系统及组织严重病变者[1]。

1.2 方法 所有患者入院后均进行常规治疗。主要内容为降颅压、营养支持等。对照组患者给予常规护理。研究组患者给予超早期康复护理,主要内容(1)心理护理:患者入院后,护理人员需要热情接待患者,主动与患者沟通,向患者讲述本院治疗急性脑梗塞成功的案例,帮助患者排解焦虑、恐慌等不良情绪,提高其治疗的依从性;(2)体位护理:指导患者选择舒适的体位休息,坐卧位时在身后垫置软枕,每隔2~3h 更换1次体位。仰卧位时,需嘱咐患者肩部抬高,上肢自然伸展,且手心握拳,半屈指。侧卧位时,嘱咐患者拉出患肢,并外旋前臂牵拉患肢,避免其受到压迫或血液循环不畅等;(3)功能锻炼:对患者超早期康复训练治疗,主要有语言功能训练,认知功能训练及肢体功能训练。对患者早期语言训练,包括弹舌、鼓腮等口腔训练指导,让患者对镜练习发音、做口型示范等方式,让患者可以准确发音后,增加吐字量而逐渐连成句子;对患者认知功能训练主要是刺激患者皮肤,让患者反复进行拼图、搭积木及绘画等练习,每次30~45min,1 次/d,以此提高患者注意力[2]。每天指导患者进行巩固与强化30min,让患者对自身肢体不适进行监测,家属通过观察将获取的信息及时反馈给护理人员;对患者肢体功能训练,每天按摩患者的四肢,力度从轻到重,每次15~20min,2 次/d,以此加速患者血液循环,保持其肌肉张力;若患者无法下床,可指导患者在床上锻炼,主要是对肢关节屈伸、内敛及转动等,在锻炼过程中要循序渐进,每天5~6 次;待患者肢体肌肉恢复后,可鼓励其扶墙站立,时间控制在10min 左右,让其自行进行吃饭、洗漱等,提高其生活自理能力;(4)健康教育:患者出院前向其及家属讲解脑梗塞的相关知识,预防措施及基础性护理等,提高患者及家属对该病的了解。与患者建立联系,通过电话随访、微信等联系方式,了解出院后情况,对出院后病情疑问耐心讲解,如有不适需及时来院复诊。

1.3 观察指标与疗效判定 观察与记录比较两组患者护理后满意度,心理状态与肢体功能情况。各指标判定(1)满意度:采用本院自制的调查表,满分为100分,得分≥80 分非常满意;60~79 分基本满意;≤59分为不满意。总满意度为非常满意与基本满意之和与总人数的百分比;(2)对患者心理状态评定,采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)与抑郁量表(HAMD),其中患者焦虑状态进行评价共包含14 个条目,每个条目均采用5 级评分法(0~4 分),分界值为7 分,得分越高,表示患者焦虑越严重;患者抑郁状态评价共包含17 个条目,每个条目均采用5 级评分法(0~4 分),分界值为7 分,得分越高,表示患者抑郁越严重。(3)对患者躯体功能评定:采用Sheikn 躯干控制量表、Fugl-Meyer 运动功能评定量表及Berg 平衡量表评定,其中患者肢体功能与得分呈现正相关性[3]。

1.4 统计学分析 采用SPSS17.0 软件分析,计量资料与计数资料表示与检验不同,前者以(±s)表示,用t检验。而后者用“%”表示,检验用χ2,使用P 值进行判定,P<0.05 时差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理情况 经过对两组患者护理后满意度调查,经记录与统计比较后得出研究组总满意度高于对照组,差异具有统计学意义(χ2=4.9231,P=0.0265)。见表1

表1 两组患者护理满意度比较(n/%)

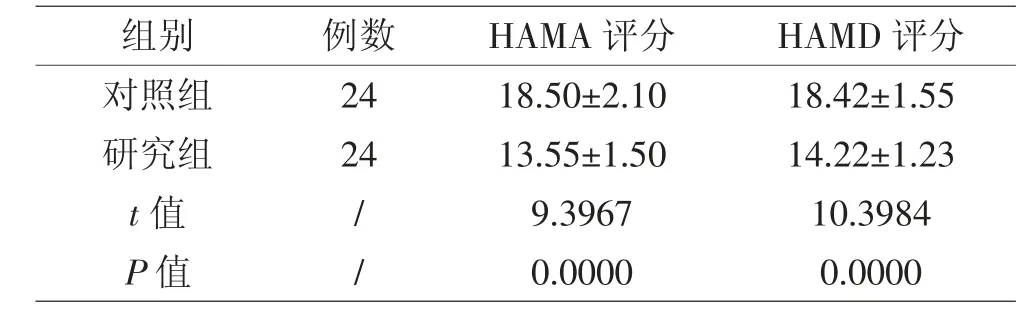

2.2 两组患者护理后心理状态情况 经护理干预后对患者心理状态指标判定,通过统计与比较得出研究组患者超早期康复训练与特殊护理后HAMA 评分、HAMD 评分均比对照组低,且差异比较具有统计学意义(P<0.05)。见表2

表2 两组患者护理后心理状态变化情况(±s,分)

表2 两组患者护理后心理状态变化情况(±s,分)

?

2.3 两组患者护理后肢体功能情况 经护理干预后对肢体功能情况记录与比较,得出研究组患者Sheikn评分、Fugl-Meyer 评分及Berg 评分均比对照组患者高,且差异比较具有统计学意义(P<0.05)。见表3

表3 两组患者护理后肢体功能变化情况(±s,分)

表3 两组患者护理后肢体功能变化情况(±s,分)

?

3 讨论

超早期康复训练与特殊护理,可及时稳定急性脑梗塞患者生命体征,避免神经系统功能恶化。在康复训练过程中患者可改善自身的运动功能与日常生活能力,并改善脑梗塞神经功能缺损情况,促进脑梗塞病灶周围组织,改善神经系统的反应性与兴奋性。与常规护理不同,超早期康复训练与护理是在患者24h之内所采取的措施,可及时干预患者病情,引导患者家属参与其中,给予患者针对性的指导与帮助。研究显示,观察组患者护理干预后治疗满意度高于对照组,心理状态与肢体功能评分优于对照组,这与相关者学者的研究结果基本保持一致。

综上,对于急性脑梗死患者,采用超早期康复训练与特殊护理的应用效果明显,可明显缓解患者心理状态,改善患者肢体功能,值得临床上应用推广。