健康中年气郁体质人群体表红外热成像特征研究

童宏选相乐康李洪娟王雨婷樊 竹卢 涛

(1.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京100700;2.北京中医药大学生命科学学院,北京100029)

气郁体质理论源自《黄帝内经》,《素问·六元正纪大论》曰:“其病淋,目瞑目赤,气郁于上而热”,“二之气,大凉反至,民乃惨,草乃遇寒,火气遂抑,民病气郁中满,寒乃始”。王琦院士在《中医体质学说》[1]中将气郁体质归类为9种体质之一,并提出气郁体质由气机郁滞导致,以神情抑郁、忧虑脆弱、烦闷不乐等表现为主要特征。据报道,中年人群中属气郁体质者约占中年人群总数的7.14%,严重影响中年人群的身心健康[2]。目前对于气郁体质的判定主要通过自主填写《中医体质分类与判定》[3]中的调查问卷,并依据相关公式计算判定,缺少客观的判断方法和手段。

近年来,红外热成像检测技术已广泛应用于医学领域,根据温度高于绝对零度以上的物体都在辐射红外线的原理,利用红外探测器和光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图的一种现代技术[4]。李洪娟教授[5]采用红外热成像检测技术研究9种体质,发现不同体质人群热结构存在差异,这种差异性为红外热成像检测技术成为辨别体质的一种客观手段提供了实践基础。人体脏腑的热量代谢各有规律,一旦脏腑功能紊乱,脏腑热秩序亦

呈现紊乱。本研究应用红外热成像技术,通过对中年气郁质人群与平和质人群的体表热值数据进行对比分析,选取25个区域,涵盖上半身脏腑经络及头面,以研究中年气郁质人群脏腑能量变化的特征,并基于此对气郁质在中年阶段的发病原因、生理基础以及调理手段等做出分析。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2019年8月至11月于北京中医药大学国医堂进行健康体检者以及北京中医药大学良乡校区老师,年龄45~59周岁,体质分型为平和质或气郁质,共190例,气郁质和平和质各95例。气郁质组男57例,女38例;平均年龄(50.72±4.25)岁。平和质组男48例,女47例;平均年龄(50.33±3.97)岁。2组人群年龄、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 中医体质判定标准 参照2009年中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定(ZYYXH3/T157-2009)》[3]中平和质、气郁质中医体质判定标准。

1.3 纳入标准 符合平和质、气郁质中医体质判定标准;年龄45~59岁;受检者知情同意,自愿参加调查。1.4 排除标准 体检及既往有明确慢性疾病诊断者(调查时仍患有疾病);长期服药者;处于月经、妊娠或哺乳期的女性;精神病患者以及无自主理解能力填写问卷者;符合复合型体质者,即同时有两种及以上体质的人群。

2 研究方法

2.1 红外热成像检测 应用红外热像仪对2组人群进行检测。采图环境温度控制在22~24 ℃,无干扰性热源,湿度控制在50%~60%,无强光,无风。采图流程按照国标GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪通用规范要求进行。采用MDK-M01L非致冷型医用远红外热成像仪对受检者进行红外热成像检测,仪器符合国家标准(GB/T19665-2005),仪器温度分辨率≤30 mk,软件设定可达0.01 ℃,温度显示范围不窄于25~45 ℃,测温精度为±0.05 ℃,空间分辨率≤l.0 mrad,探测器的光谱响应波长为7~14 μm,探测器为320×240像素,以伪彩色热图形式,数字化、客观化地显示人体热结构。

受检者采图前24 h内禁止饮酒,避免刺激性饮食,勿过度运动,不做电疗、针灸、热疗、按摩拔罐等刺激性理疗,保持正常生活习惯;采图当天勿涂抹油膏、扑粉及化妆,不用除臭剂和防汗药,穿宽松的内衣裤;采图前4 h内避免运动锻炼,1 h内不要洗澡,30 min内禁烟,于餐后1 h进行采图。采图前受检者在检测室脱去全身所有衣物,长发者把头发盘起,平衡体温时间10~15 min,随后采取解剖学标准姿势,拍摄正位1张、背位1张及头面正位近照1张热成像图。

2.2 指标观察 将人体上半身及头面分为25个区域,应用热像仪自带测温软件分析各区域的热值。区域划分按照新世纪(第2版)全国高等中医药院校规划教材《中医诊断学》的按诊部分脏腑区域定位进行。25个测温区域既包括较大的区域如三焦(上焦、中焦、下焦),又包括经脉(任脉、督脉),还包括小块区域(胸膺、虚里、左胁、胃脘、右胁、左腰、右腰、大腹、小腹、左少腹、右少腹)和头面区域(左额、右额、左目、右目、鼻、唇、左面颊、右面颊、颏)。

医用红外热像仪附带软件可以自动获取各区域热值温度,并进一步计算各区域相对温度ΔT(ΔT=区域体表平均温度-躯干体表平均温度)。随后对2组人群25个体表区域的ΔT值进行统计分析。

2.3 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析。计量资料用(±s)表示。符合正态分布者采用t检验;不符合正态分布者先进行对数转换,符合正态分布采用t检验,如果对数转换以后仍不符合正态分布则进行非参数检验。计数资料采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3 研究结果

3.1 气郁质组与平和质组受检者三焦区域ΔT比较 平和质组三焦(上焦、中焦和下焦)区域ΔT比较差异无统计学意义(P>0.05);气郁质组上焦ΔT明显高于中焦、下焦(P<0.05)。气郁质组上焦ΔT明显高于平和质组(P<0.05),中焦、下焦ΔT明显低于平和质组(P<0.05),呈现上焦热偏离、中焦和下焦凉偏离的上热下寒态势。见表1。

表1 气郁质组与平和质组受检者三焦区域ΔT比较(±s) 单位:℃

表1 气郁质组与平和质组受检者三焦区域ΔT比较(±s) 单位:℃

注:与平和质组比较,*P<0.05;与本组上焦比较,#P<0.05。

组别 例数 上焦 中焦 下焦气郁质组 95 0.28±0.37*-0.14±0.27*#-0.15±0.32*#平和质组 95 0.04±0.17 -0.05±0.15 0.02±0.02

3.2 气郁质组与平和质组受检者督脉、任脉区域

ΔT比较 2组人群督脉区域ΔT均明显高于任脉区域(P<0.05),气郁质组督脉区域ΔT明显高于平和质组(P<0.05),机体呈现气机郁滞、阴阳失衡的特点。见表2。

表2 气郁质组与平和质组受检者督脉、任脉区域ΔT比较(±s) 单位:℃

表2 气郁质组与平和质组受检者督脉、任脉区域ΔT比较(±s) 单位:℃

注: 与平和质组比较,*P<0.05;与本组任脉比较,△P<0.05。

组别 例数 督脉 任脉气郁质 95 0.74±0.35*△-0.08±0.19平和质 95 0.62±0.23△-0.34±3.53

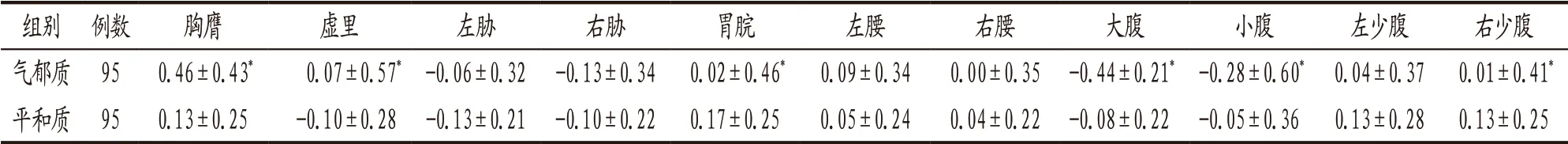

3.3 气郁质组与平和质组受检者脏腑区域ΔT比较 气郁质组胸膺、虚里区域ΔT明显高于平和质组(P<0.05),胃脘、大腹、小腹、右少腹区域ΔT明显低于平和质组(P<0.05)。见表3。

表3 气郁质组与平和质组受检者脏腑区域ΔT比较(±s) 单位:℃

表3 气郁质组与平和质组受检者脏腑区域ΔT比较(±s) 单位:℃

注:与平和质组比较,*P<0.05。

组别 例数 胸膺 虚里 左胁 右胁 胃脘 左腰 右腰 大腹 小腹 左少腹 右少腹气郁质 95 0.46±0.43*0.07±0.57*-0.06±0.32 -0.13±0.34 0.02±0.46*0.09±0.34 0.00±0.35 -0.44±0.21*-0.28±0.60*0.04±0.37 0.01±0.41*平和质 95 0.13±0.25 -0.10±0.28 -0.13±0.21 -0.10±0.22 0.17±0.25 0.05±0.24 0.04±0.22 -0.08±0.22 -0.05±0.36 0.13±0.28 0.13±0.25

3.4 气郁质组与平和质组受检者头面五官区域ΔT比较 2组人群额与目区域ΔT均显著高于鼻、唇、颊、颏区域(P<0.05)。气郁质组左额、右面颊区域ΔT明显低于平和质组(P<0.05),鼻、唇区域ΔT明显高于平和质组(P<0.05)。见表4。

表4 气郁质组与平和质组受检者头面五官区域ΔT比较(±s) 单位:℃

表4 气郁质组与平和质组受检者头面五官区域ΔT比较(±s) 单位:℃

注:与平和质组比较,*P<0.05。

组别 例数 左额 右额 左目 右目 鼻 唇 左面颊 右面颊 颏气郁质 95 0.61±0.72*0.64±0.66 0.67±0.50 0.65±0.05 -0.77±0.92*-0.20±0.80*-0.40±0.59 -0.57±0.62*-0.06±0.45平和质 95 0.82±0.68 0.75±0.70 0.62±0.50 0.68±0.05 -1.47±1.26 -0.62±0.96 -0.31±0.50 -0.32±0.47 -0.04±0.45

4 讨论

研究表明,气郁体质与偏头痛、乙型肝炎肝硬化、失眠、生殖功能障碍等多种急慢性疾病的发生密切相关[6-13]。

对体质进行提早辨识,对于预防体质相关性疾病尤为重要。红外热成像检测技术目前应用广泛且简单易行,将其应用于体质辨识,可使体质的判定变得可视化,更具客观性。

4.1 中年人群气郁体质的生理基础 本研究结果表明,气郁质组8个区域呈现凉偏离,6个区域呈现热偏离,全身总体呈现气机郁滞、阴阳失衡的特点。《临证指南医案》记载气郁体质特点为“郁则气滞,其滞或在形躯,或在脏腑,必有不舒之现症”,指出气郁的基本病机为“气之升降开合枢机不利”,对气郁体质的机体属性进行了总结归纳,强调了气郁人群气机结聚不得发越的特点。

气郁质主要是由于肝气郁滞导致的以气机运行不畅为主要表现的体质类型。肝脏是与情志最为相关的脏腑,历代中医一般多将情志郁结的原因归为肝气郁滞。气郁质人群情绪抑郁的特点与肝气抑郁直接相关。

本研究发现,平和质组上、中、下三焦区域ΔT反映机体正常热代谢秩序,而气郁质组上焦热偏离,中焦和下焦凉偏离,下焦热值略低于中焦,总体呈现上热下寒的能量代谢趋势,表明气郁体质具有上焦邪热壅聚,中焦温煦失司,下焦元阳力弱的特点。“督脉为阳经之海,任脉为阴经之海”是中医的经典理论之一,气郁质组督脉区域ΔT明显高于平和质组(P<0.05),督脉温度与后背躯干较高的温度差值,印证了气郁体质气机郁结的特点。

与平和质组比较,气郁质组躯干热偏离区域为胸膺、虚里,头面热偏离区域为鼻、唇,躯干凉偏离区域为胃脘、大腹、小腹、右少腹,头面凉偏离区域为左额、右面颊,大致呈现上热下寒的代谢趋势。

4.2 中年人群气郁体质的发病趋向 大腹是位于中焦的体表检测区,主要反映中医脾脏的信息。面部是全身脏腑整体信息的缩影,按照中医理论,唇为脾之华,唇部的相对热值可以反映脾的功能。由于气机郁滞,脾不运化,导致脾阳受阻,因此大腹区域红外热值凉偏离,提示温度较低。《景岳全书》记载:“脾虚不能化食,而食即为痰也”,气郁体质人群脾脏的气机常常郁滞,往往伴有脾虚水湿痰饮内停,因此大腹温度降低,大腹区域红外热值凉偏离。在大腹红外热值异常的同时,唇的相对热值同样与平和质有显著差异,这从侧面印证了中医的头面部全息理论。大腹部和唇的红外热值异常,反映了气机郁滞导致机体代谢紊乱,造成脾胃功能低下。

胃脘是大腹区域上方的检测区,反映中医胃腑的信息。中年气郁人群在脾功能异常的同时,往往兼有胃功能障碍,印证了中医腹与胃相表里的经典理论。气机郁滞,胃气不舒,因此胃脘部位红外热值凉偏离。有研究发现,慢性胃炎人群中,属气郁体质者占比最大[14]。气郁质与现代疾病胆囊息肉样变、慢性胃炎、胃癌的发病有关[15-17]。

按照中医五行理论,肝属木,脾属土,中年气郁人群的脾胃检测区都出现凉偏离,可能为木旺克土。临床上很多胃胀、胃痛、嗳气、反酸、恶心和呕吐是由于肝气不舒导致的,胃溃疡、胃十二指肠反流等病症的患者多表现为气郁证。

右少腹是大肠的体表对应区,气郁质人群的右少腹温度同样偏低,反映大肠功能存在障碍。

胸膺是正面躯干的上部区域,反映中医肺脏的信息。本研究发现气郁质组上焦热偏离,胸膺同样热偏离。肺为娇脏,直接与外界大环境相通,因此常常先受邪气,而体内的气机变化,在肺的状态上表现得较为明显。肺主气,直接与气机运行相关,肺主持人体气机的宣发和肃降,由于气血不通利,气机郁结于上,郁久化热,导致肺的躯干反映区胸膺热偏离。“五色独决于明堂”(《灵枢·五色》),鼻是肺之外窍,因此鼻部热值的异常可以反映肺功能失常。本研究发现,气郁体质人群鼻的相对热值比平和质高,与胸膺部位的热值偏离方向一致,这进一步验证了中医的头面全息理论。

虚里是位于上焦的体表检测区,主要反映中医心脏的信息,虚里温度热偏离表明心火旺盛。心藏神,心火旺,则说明心阴虚,阴虚不能敛阳,则可能造成睡眠障碍。刘艳骄[18]认为气郁体质人群易发生睡眠障碍,表现为心烦躁扰,入夜难眠。

肝肾同源,气郁质人群常见肾功能异常。肝为血海,女子以肝为本,肝之气机失利易引起一系列妇科疾病。肾脏位于躯干的下焦区域,主水,主管机体水液代谢。肾之气机郁滞,易引发水液潴留类疾病。本研究发现气郁质组小腹凉偏离,反映肾阳温煦功能下降,水液排泄功能及生殖功能低下,气机运行郁滞,并易伴生育功能障碍。现代研究表明,气郁体质的Ⅲ型前列腺炎患者,临床症状比非气郁体质患者更为严重[19]。

4.3 中年人群气郁体质的调体方法 中医体质学中有一项重要原理——体质过程论。本研究选择的研究对象为中年人群,《黄帝内经》有载,女子“七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也”,男子“六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白。七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极”。在中年阶段,虽然很多人尚未表现出明显的疾病状态,但此时一些中老年疾病已经开始萌芽,对此年龄段的气郁体质人群进行准确辨识,针对性地进行前期调理,可以降低很多相关疾病发生的概率,符合中医治未病的理念。

根据本研究结果,气郁质组存在异常的脏器主要为肝、肺、脾、肾,这些脏器与气机的生成与运行密切相关。“一切气郁,总宜以化滞为主”,因此治疗当以理气为大纲。气郁生痰者,辅以化痰之品;气郁化火者,稍加清火之剂;伴有肝气郁结不舒、胃气上逆、水液滞留或者淋证发作者,还应针对性进行治疗,在行气化滞的过程中,兼以疏肝健胃、利水散结。

本研究综合应用了多项学科的相关理论和技术,结合中医学、生命热力学、红外热成像检测技术以及现代信息化技术等学科手段,将中年气郁体质人群的全身寒热状态进行可视化成像,最终得到体表温度数据,为中年人群气郁体质辨识提供了客观准确的依据,且数据分析结果可以印证一些中医经典理论。考虑到红外检测容易受干扰因素影响,下一步将与工学研究人员合作,减少干扰因素对红外热成像研究的影响,减少误差的产生。同时,也将扩大样本量,并进一步对其他体质人群进行检测,充分认识不同中医体质人群间红外热成像的差异,为中医体质辨识提供更多客观依据。