闽语“鲤”字所蕴含的古音讯息

郭必之

摘 要 文章通过音韵比较,指出闽语“鲤”字的读音 (如厦门 /tai6/、建瓯 /ti9/、石陂 /di5/、永安 /ti4/) 包含了若干中古以前的讯息。具体来说,闽语这个词的声母读舌龈塞音而不读流音,指向早期汉语的复辅音声母;而韵母则反映了之韵、咍韵未分的状态。

关键词 闽语 鲤 音韵比较 上古音 来母 之韵

一、 引 言

“鲤”字在闽语中的语音形式相当特别。无论是声母、韵母还是声调,都可以讨论。虽然只是区区一字,但对于方言学和古音构拟来说,都有重要的意义。本文拟对此加以介绍。

闽语{鲤鱼}义一词有两个主要的类型。第一个(即“类型甲”) 源于原始闽语的 *liB,[1]

例子有福州/li3/、[2]福鼎/li3/、潮阳/li3/、莆田/li3/ 等,其词源明显是“鲤”;[3]另一个类型 (即“类型乙”) 的来源可构拟为 *-d«iB,例子有厦门 /tai6/、建瓯 /ti9/、石陂 /di5/、永安 /ti4/ 等,语源不明,俗写为“鲐”“鮘”等 (如陈章太,李如龙 1991;周长楫 2006)。需要说明的是:使用类型乙的方言,很多时候也同时采用类型甲。厦门话就是其中一个例子。

本文认为:类型甲和类型乙的语源其实都是“鲤”,只是类型乙保留了一些古老的特征,和一般的来母之韵字相差较远,人们不能把它和“鲤”联系起来,因而才另造新字。以下主要就类型乙的语音形式展开讨论。

二、 闽语“鲤”字的声母

首先看看类型乙的声母在各种闽语方言中的对应:

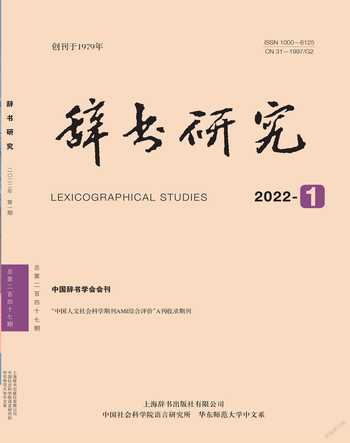

表1中以泉州话代表闽南区方言、以福州话和寿宁话代表闽东区方言、以永安话代表闽中区方言,闽北区的代表则有建阳话、石陂话和政和话,涵盖了大部分闽语方言的情况。可以发现:类型乙的声母对应和“袋”“长”“铜”等字一样。七种方言中最值得注意的是石陂话和建阳话,分别反映为 /d-/ 和 /l-/,和其余读/t-/ 的方言形成对比。[4]福州话和寿宁话只采用类型甲的形式,所以用括号括起。据Norman (1973)227,这些字在原始闽语(Proto-Min) 中的声母都属 *-d- 声母,是一个“弱化”(softened) 的齿龈浊塞音。关于“弱化”声母的性质和来源,下文还会详细说明。

“鲤”是中古来母字。绝大部分来母字在汉语方言中都体现为流音 /l-/。现在我们把“鲤”视为类型乙的语源,解释上有没有困难?事实上,闽语中的确有来母字读齿龈塞音的例子:

(1) 懒 泉州 /tua)4/;福州 /tiaN6/;寿宁 /tiaN6/;建阳 /lyeiN5/

(2) 鹿 潮阳 /tek8/;海丰 /tek8/;雷州 /tiak8/;海口 //dia8/

(3) 蛎 福州 /tiE6/;寿宁 /tia6/;福安 /te6/;莆田 /ty6/

以上这三个例字罗杰瑞 (2005)1 都已经指出来了,这里只是稍为补充了一些语料。[5]“鲤”并不是唯一一个在闽语中读作齿龈塞音声母的来母字。由于中古音框架不能解释这个形式的由来,所以我们推测它有一个比中古更早的来源。比方说,“鲤”可能在中古以前带复辅音声母。它一方面在一般方言中演变为 /l-/ (来母),另一方面在闽语中演变为齿龈塞音。

原始闽语的“鲤”带“弱化”的 *-d- 声母。刚开始构拟原始闽语时,Norman (1973)也不知道“-”号的具体音值。后来他从民族语言 (主要是苗瑶语) 的早期汉语借词中得到启示,认为导致声母“弱化”的其中一个成分是鼻冠音。以下是他 (Norman 1986)382-383 所举的部分例子:

(4) 崩 瑶语 /baaN1/<>闽语:泉州 /paN1/;建瓯 /paiN3/;建阳 /BuaiN9/;石陂 /baiN2/<原始闽语 *-p-

(5) 步 瑶语 /bia6/ <> 闽语:泉州 /p5/;建瓯 /pu6/;建阳 /Bo6/;石陂 /bu6/<原始闽语 *-b-

(6) 担动词 瑶语 /daam1/ <> 闽语:泉州 /ta)1/;建瓯 /taN1/;建阳 /lAN9/;石陂 /taN1/<原始闽

语 *-t-

(7) 早 瑶语 /dzyou3/ <> 闽语:泉州 /tsa3/;建瓯 /tsau3/;建阳 /lau3/;石陂 /dz3/<原始闽

语 *-ts-

(8) 含 瑶语 /gym2/ <> 闽语:泉州 /kam2/;建瓯 /aN3/;建阳 /xaN2/;[6]石陂 /gaN2/<原始闽语 *-g-

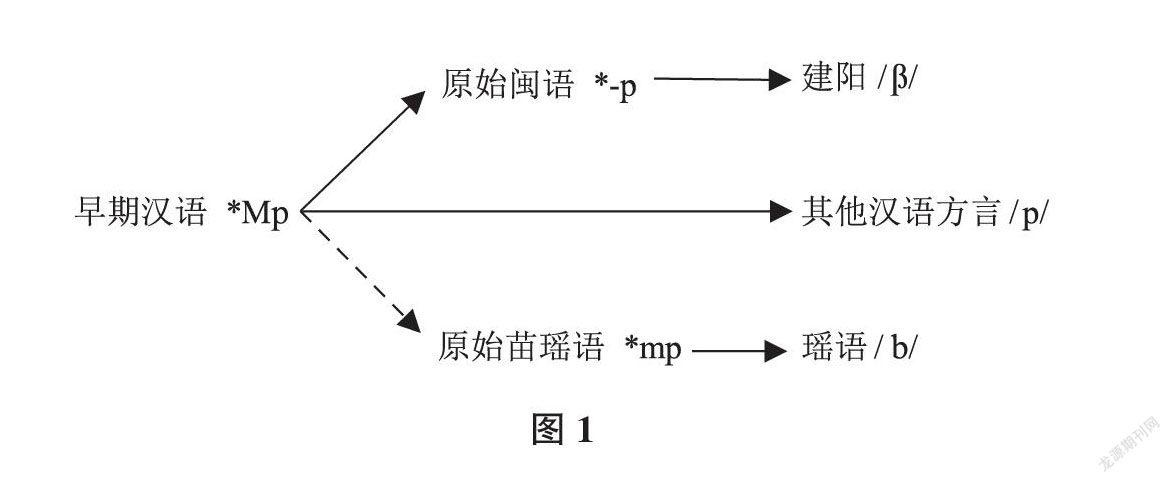

上述瑶语的例子,毫无疑问都是汉语的借词。有意思的是,它们都读浊音声母,而这种声母来自原始苗瑶语的鼻冠音声母,如瑶语“名字”/bua5/<原始苗瑶语 *np-、“布匹”/dia1/<原始苗瑶语 *nt-、“洗澡”/dzaau5/<原始苗瑶语 *nts-。知道了这种关系以后,可以做出以下推测:例(4)至例(8) 借入苗瑶语时,应该都带鼻冠音声母,如“崩”可能是 *mp-、“担”可能是 *nt- 之类。不单受惠语 (即苗瑶语) 如此,作为施惠语的早期汉语应该也是这样 (或者带前置鼻音小音节,如 *m«.p-。本文把这类声母和一般鼻冠音聲母统称为“前置鼻音声母”),不然便无法解释为什么受惠语要选择鼻冠音声母。这个推论还有一个重要的旁证,那就是闽语。在上述例子中,我们可以清晰地看到瑶语的浊声母对应着原始闽语的“弱化”声母。闽语的“弱化”声母很可能是由前置鼻音声母发展而来的。图1以“崩”为例,说明早期汉语的前置鼻音声母 (以“Mp-”表示) 在闽语、一般汉语方言和苗瑶语中的演变。实线代表纵向传递,虚线代表借用:

虽然Norman (1986) 没提到 {鲤鱼} 这个词,但由于原始闽语“鲤”的声母属“弱化”系列,所以有理由怀疑它也是源自前置鼻音声母。幸运的是,汉语的“鲤”在苗瑶语和壮侗语中都可以找到可靠的关系词。先看苗瑶语:

(9) {鱼} 江底瑶语 /bjau4/;东山瑶语 /bla4/;吉卫苗语 /m½µ4/;养蒿苗语 /zE4/;高坡苗语 /mplQ4/;宗地苗语 /mp½e4/ (王辅世,毛宗武 1995)120

这个词普遍存在于苗瑶语各支语言中,指一般的鱼。Ostapirat (2016)136 把此词的原始苗瑶语形式构拟为 *m.rÄ-,并明确指出它和汉语的“鲤”有关。[7]估计这个词从汉语借进苗瑶语后,经历了语义的泛化,由专指 {鲤鱼} 发展至泛指一般的{鱼}。[8]至于壮侗语,和汉语对应的是 {鲤鱼} 一词:

(10) {鲤鱼} 武鸣壮语 /lai4/;柳江壮语 /pjai4/;仫佬语 /mÄai4/;锦语 /bjai6/;拉珈语 /plai4/ (梁敏,张均如 1996)346,557

这些形式由原始壮侗语的 *mbl«i (梁敏,张均如 1996)346,557分化而来。

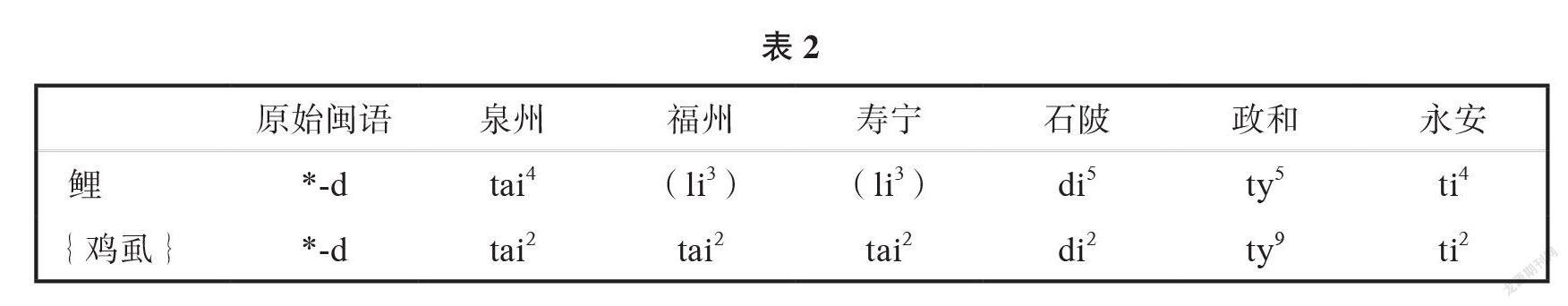

苗瑶语的 *m.rÄ- 和壮侗语的 *mbl- 表面上跟闽语的 *-d- 差得很远,是否真的存在对应关系?音理上如何解释?对前一个问题,答案是肯定的。闽语里有个表 {鸡虱} 义的词,和“鲤”一样,来自 *-d-。[9]它在原始壮侗语里的对应形式是 *mbr-,如表2、表3所示:

根据这两个例子,我们可以整理出原始閩语和原始壮侗语在声母上的对应规律,如表4所示:

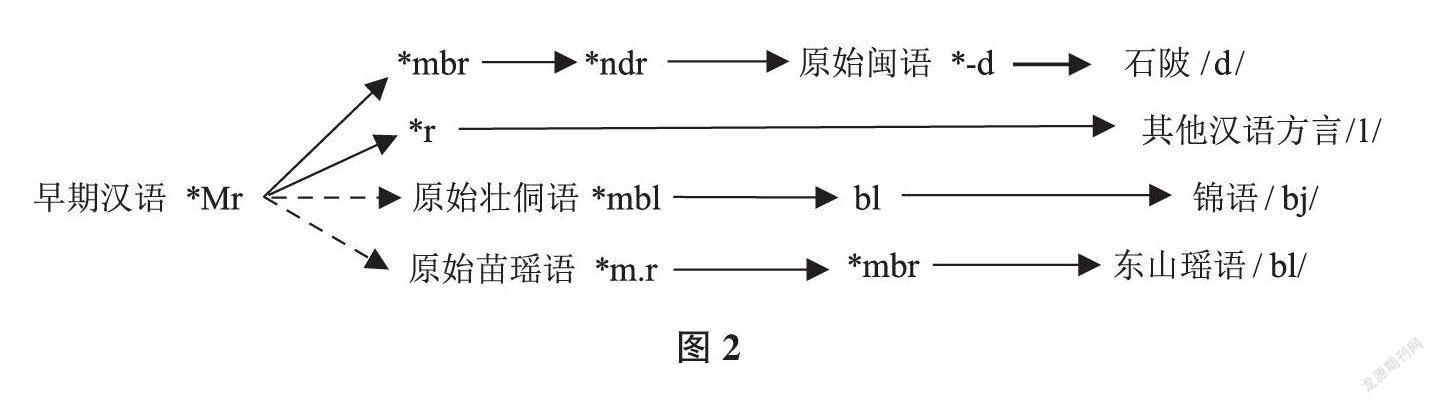

接下来要处理的是音理的问题。不少现代苗瑶语和壮侗语 {鲤鱼} 一词的声母都带双唇塞音成分。这个双唇塞音可以理解为一个插音 (epenthesis),即 *m.r- > *mbr-~*mbl-。前置的 *m 在大部分语言中都脱落了,但 *b 却得以保留,并经历了不同程度的演变。 (Ostapirat 2011)10原始闽语“鲤”的 *-d- 可以追溯至早期汉语的 *Mr- (*r- 为来母的基本形式,M是前置成分)。之后它和苗瑶语、壮侗语一样增生了一个插音 *b,变成 *mbr-。我们假设闽语的 *mb 受 r 的同化影响,演变为 *ndr-。当 *r 脱落以后,就剩下 *nd-,也就是原始闽语的 *-d-。这个音变同样适用于 {鸡虱} 一词,尽管它和“鲤”的来源可能不一样——前者来源于民族语言的底层词,后者是地道的汉语词。现在把 {鲤鱼} 一词的音变概括如图2所示:

除了闽语以外,其他一些南方方言也有把“鲤”读成 /t-/ 的例子,如赣语修水话 /di4/、波阳话 /ti3/、临川话 /ti3/ 等 (刘纶鑫 1999)133,但这些方言其他来母字基本上都读 /t-/ 而不

读 /l-/,[10]说明这种现象不能和闽语“鲤”字的特殊读法相提并论。可以说,*Mr- > *nd- (即原始闽语的 *-d-) 是闽语一个具标志性的音变,可以有效地把它和其他方言区分开。在其他方言里,*Mr- 都演变成 /l-/。

Baxter和Sagart (2014a)179 构拟“鲤”的上古音时,特别注意到该词在原始闽语里的声母。他们给出的构拟是 *m«-r«。在他们的系统中,*m«-r- 发展为原始闽语的 *-d-。除了“鲤”字,还有“鹿”*m«-r³ok、“蛎”*m«-rat-s 等。

三、 闽语“鲤”字的韵母

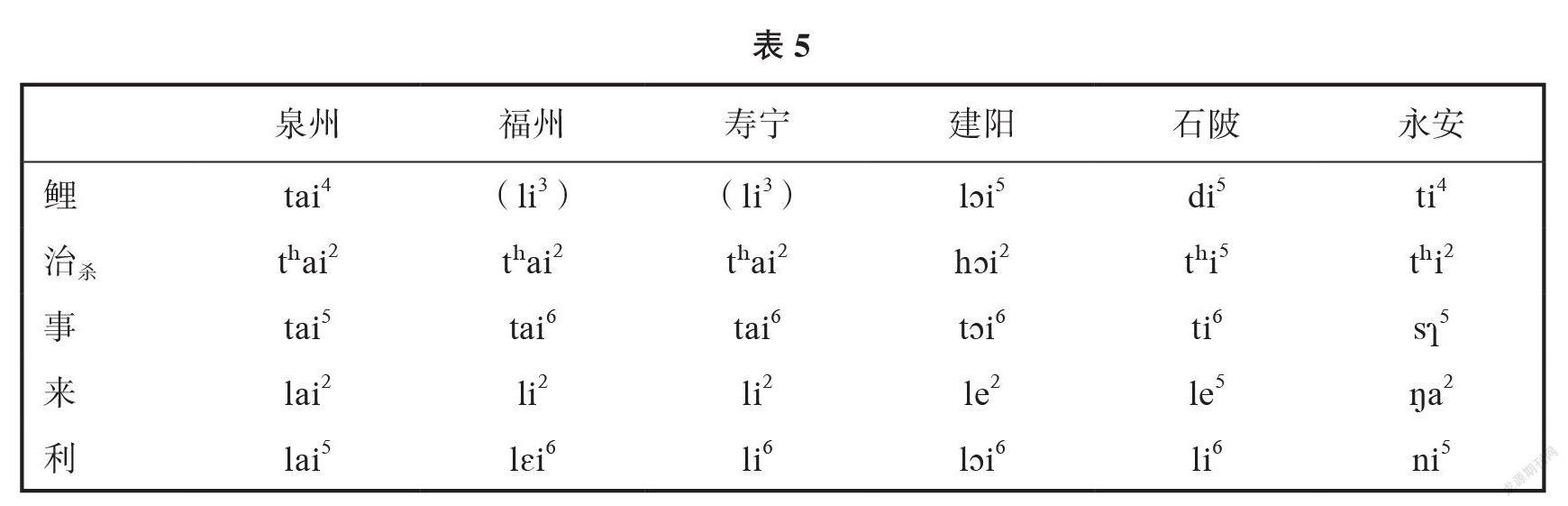

原始闽语的韵母有所谓“元音交替”(vowel alternation) 现象 (Norman 1981),经常涉及以 *« 和 *i 做主元音的字。*«i 韵和 *i 韵是其中一组“交替”的例子。在进行方言比较时,会发现某些方言指向 *«i 韵,另一些则指向 *i 韵,方言的指向颇不稳定,不能构成规则的对应,也无法在原始语中构拟出新音位。Norman (1981) 把这种情况称为“混合个案”(mixed case)。虽然“鲤”并不包括在 Norman的讨论中,但它在各方言中的韵母对应和“事”“治杀”无别,而“事”“治”正属于 *«i 韵、*i 韵的“混合个案”,如表5

所示:

“鲤”的泉州话形式指向原始闽语的 *«i 韵,[11]但建阳话、石陂话和永安话却跟着 *i 韵走。[12]“事”和 “治”的对应和“鲤”一致。至于各方言“来”“利”二字的反映,更能显示出“混合个案”的本质。“来”字,采取 *«i 韵对应模式的有泉州话、建阳话、石陂话和永安话,闽东区的福州话和寿宁话则显示它来自 *i 韵;“利”指向 *«i 韵的只有闽南区方言,其他方言则导源自 *i 韵。Norman (1981) 始终没有说明原始闽语“混合个案”的成因。

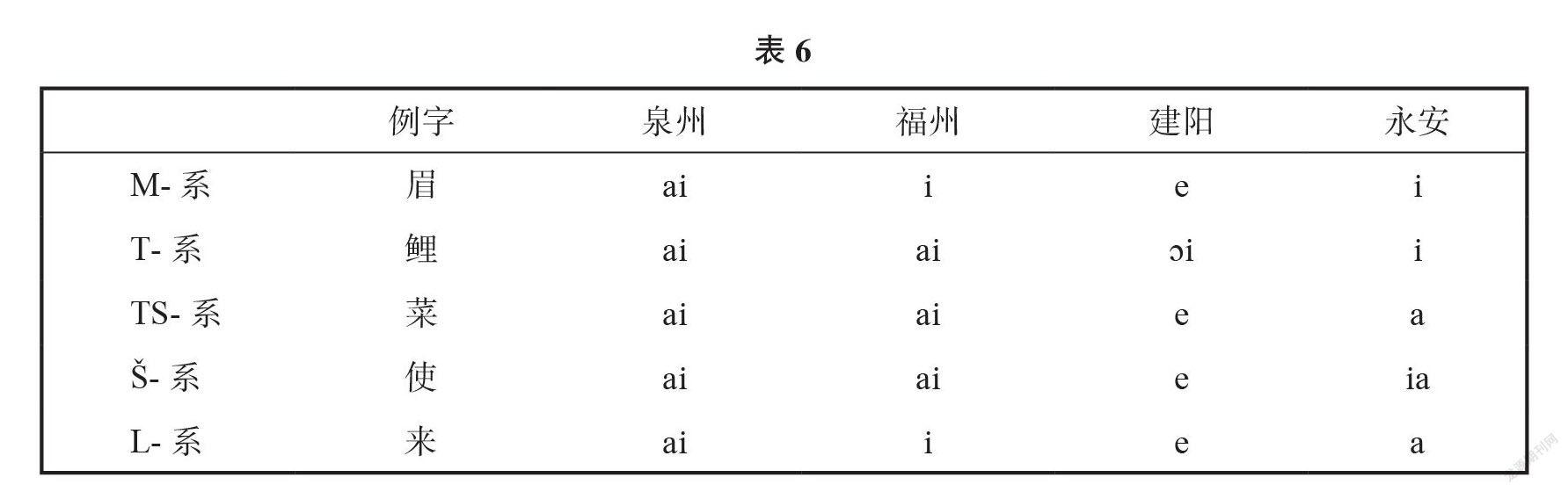

笔者认为造成“混合个案”的原因是多方面的。部分可能涉及前人对语料的误解,例如忽视了条件变体,以及把个别方言的创新行为视为存古等。“鲤”“治”“事”三字的对应的确与 Norman (1981) 所拟定的纯 *«i 韵字如“菜”“使”有别,但问题是纯 *«i 韵字只包含几个咝音字,连一个塞音字也没有,从语言类型学的角度来说是非常不寻常的。我们推测 *«i 韵其实也能拼合其他不同的声母,只是由于条件变体较多,因此不容易辨认出来。为什么条件变体那么丰富?这可能和原始闽语 *« 元音不稳定有关 (参看 Norman 1981)68。表6给出扩充后的 *«i 韵字,以及它们在泉州话、福州话、建阳话及永安话中的对应:

可以看到 *«i 韵在闽南区泉州话中的反映比较一致,一律读 ai,但在其他各区中都存在着变体。以声母为条件,例如闽东区福州话 *«i 在双唇鼻音和齿龈流音后反映为 i,其他环境和泉州话一样读 ai。

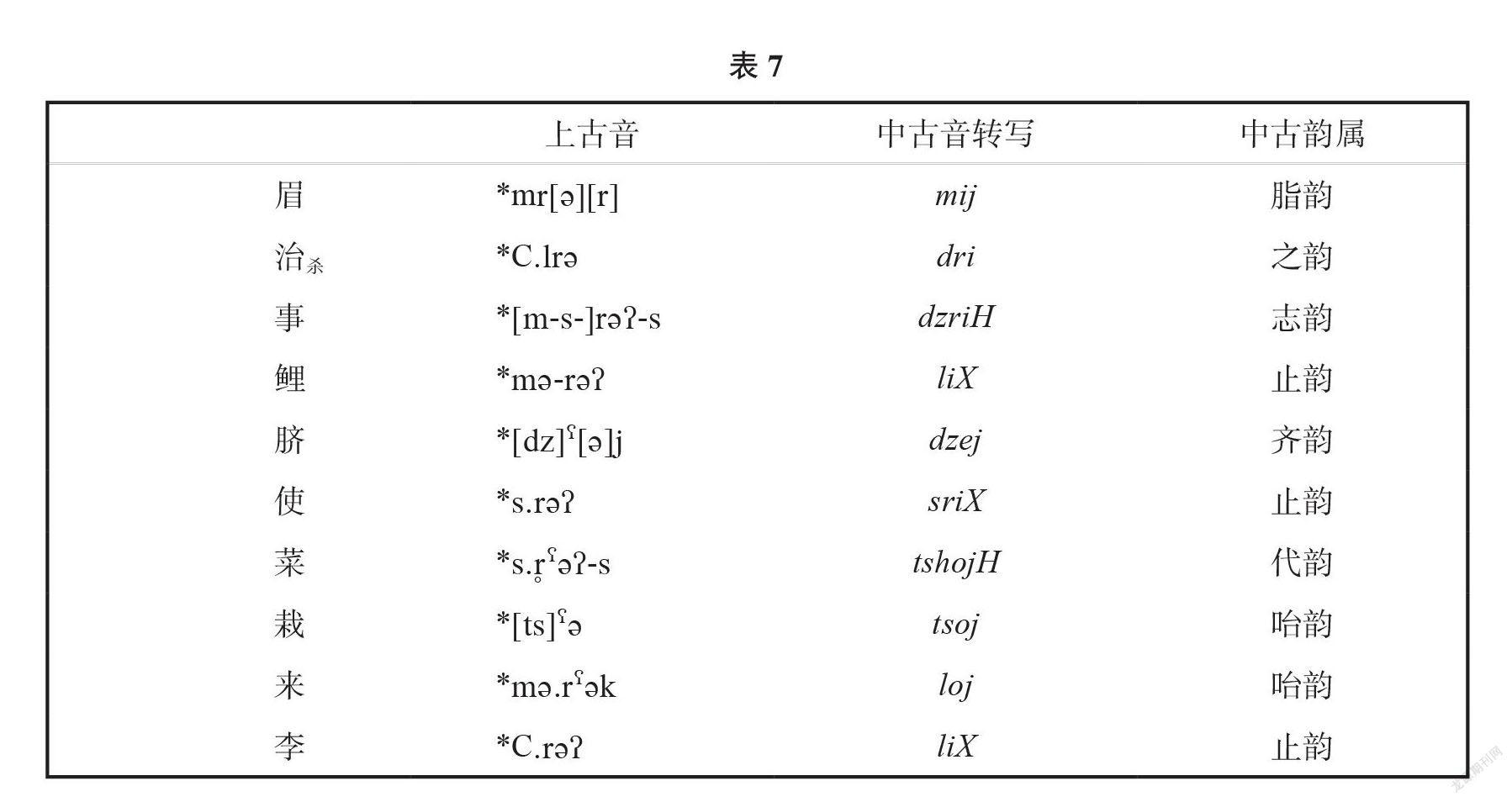

把“鲤”“眉”“来”等字纳入原始闽语的 *«i 韵,至少有三个好处。第一,*«i 韵出现的范围有所扩大,能配合不同的声母,分布更加自然;第二,原始闽语和原始壮侗语“鲤”一词的韵母大致相合,都是复元音,指向同一个来源;第三,*«i 韵字可以和上古汉语的之部字,以及中古的之韵、咍韵加以比较。表7是 *«i 韵字所对应的上古音和中古音 (据 Baxter & Sagart 2014b):

原始闽语 *«i 韵的其中一个特点,是包含了中古的之韵字 (如“鲤”) 和咍韵字 (如“来”) (举平声以赅上、去)。之韵和咍韵在两汉诗文中仍然押韵 (罗常培,周祖谟 1958),主要分别在于介音 -j- 的有无;魏晋时期两韵开始分用,到了南北朝已经变成了两个韵 (Ting 1975)238。从这个角度看,*«i 韵反映了南北朝以前之、咍未分的状态。*«i 韵的确认对于闽语史的研究有非常重要的作用。不妨说,闽语“鲤”字的韵母透露了一些中古以前的讯息。

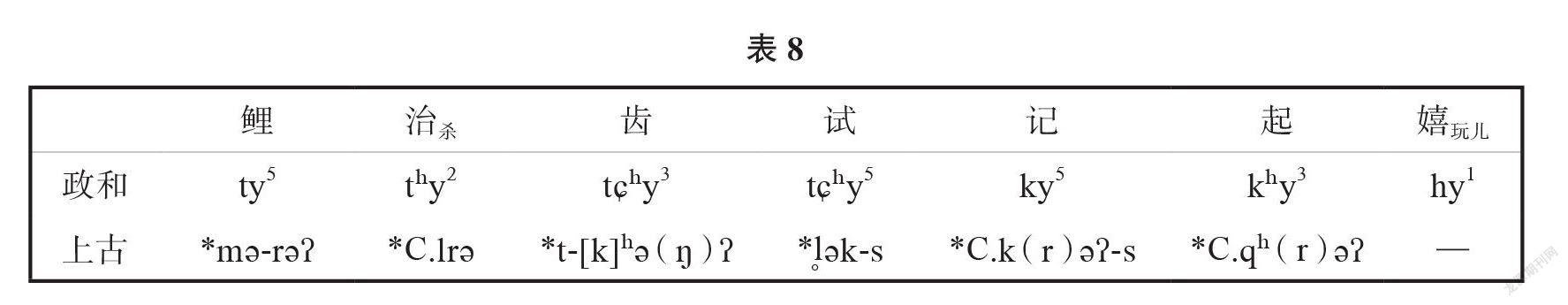

止摄四韵中,闽北区政和话有很多字读 -y 韵,皆属之韵。(Norman 1979;罗杰瑞 1988)-y 韵可视为政和话之韵的鉴别韵。例字如表8中所示:

“鲤”“治”二字属原始闽语的 *«i 韵,而“齿”“试”等字则应归 *« 韵。[13]秋谷裕幸(2019)290 为原始闽北区方言构拟了 *« 韵,并明确地道出了这个韵和上古之部的关系:

原始闽北区方言的单元音 *« ……与上古音的 *« 很好地对应。能够构拟上古音的字当中,一个例外都没有……原始闽北区方言与上古音之间这个语音对应值得我们注意,可视為考察原始闽北区方言音系性质的重要迹象之一。

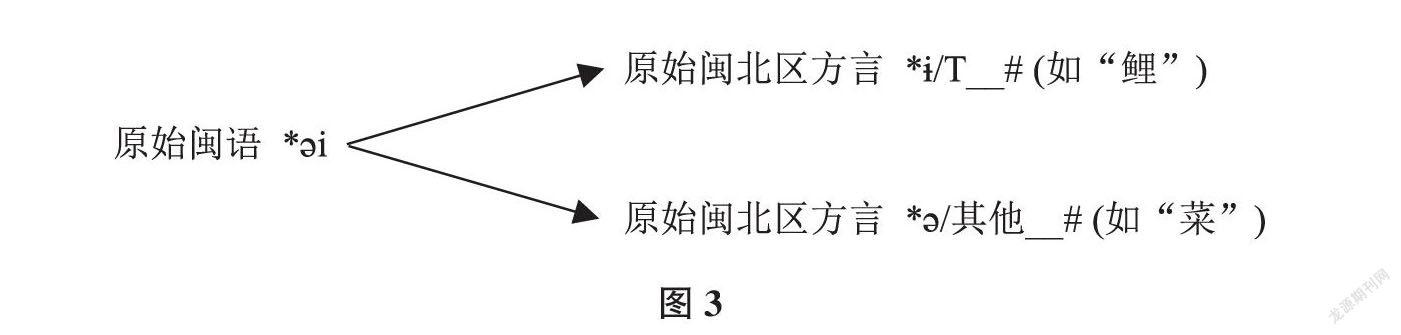

事实上,在原始闽北区方言中被构拟为 *« 的词,颇有一部分能上推至原始闽语的 *«i,如“菜”“栽”“使”等。“鲤”“治”等字在原始闽北区方言中归到 *ö 韵 。(秋谷裕幸 2019)305我们认为:由原始闽语发展到原始闽北区方言的过程中,*«i 韵分化为两类:一类演变为 *«,另一类演变为 *ö。分化的条件是声母:

无论是哪一种演变,韵母都经历了单元音化。如果把原始闽语的 *«t 韵和 *«k 韵也纳入考察的范围内,可发现它们和 *«i 韵的演变有着高度平行的关系——在原始闽北区方言里,它们都发展为 *« 之类的单元音。

类型甲的韵母可构拟为 *i,属于之、脂、支三韵不分的层次,反映了中古以后的音韵特征。

四、 闽语“鲤”字的声调

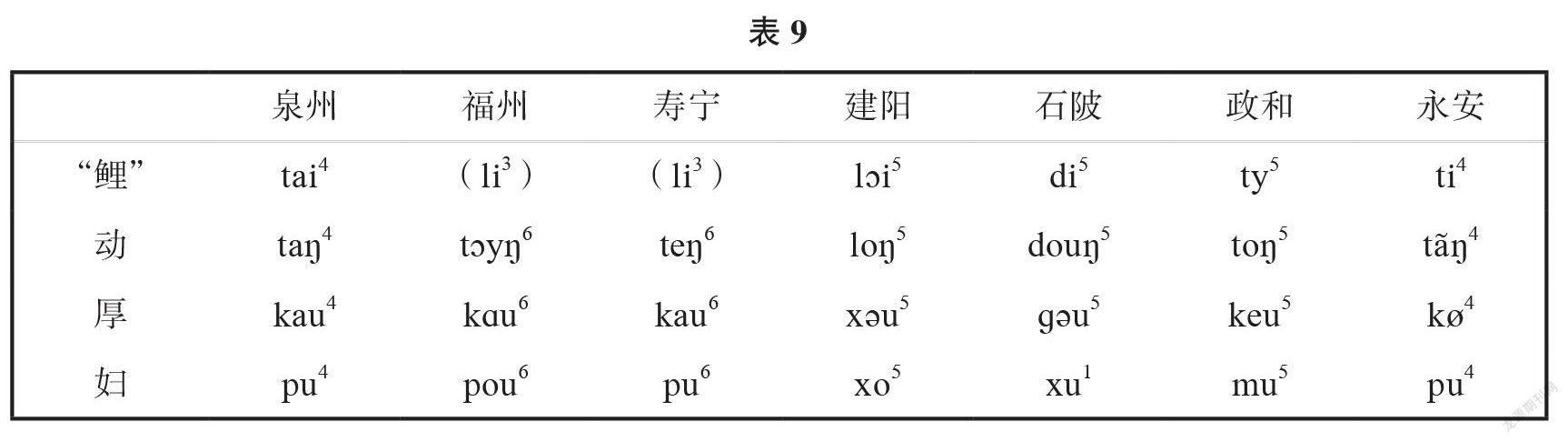

类型乙的“鲤”指向原始闽语的“B调”(即传统的上声):

“动”“厚”“妇”皆属原始闽语“弱化浊声母”的 B 调字。[14]“鲤”字跟这些字在各方言中的声调对应大致相同。关于类型乙的声调在现代方言中的反映,有两个问题可以讨论:

第一个问题,对于原始语的 B 调字,闽北区建阳话或反映为第3调,或反映为第5调,分化的条件到底是什么?按Norman (1973) 的对应规律,原始语清声母和流音声母的B调字,如“短”(*t-)、“苦”(*kh-)、“李”(*lh-),建阳话都读第3调;至于原始语浊声母和鼻音声母的B调字,如“断”(*d-)、 “柱”(*dh-)、“徛站立”(*gh-),则读为第5调。据此,我们可以推断建阳话的 /li5/ 来自原始语的浊声母 *-d-,属类型乙。如果它属类型甲的话,它的声调应该是第3调。

第二个问题见于福建西部山区的龙岩话。龙岩话的“鲤”念 /tai3/,声母、韵母毫无疑问都属类型乙,但声调却为第3调,指向类型甲。[15]为什么会出现这种情况?我认为这是闽南区方言典型的“文白杂配”现象。“文白杂配”是指同一音节的三个部分――声母、韵母和声调――可以来自不同的语言层次。例如潮州闽语“谢”/tsia6/,声母、声调俱属白读层,而韵母则属文读;又如“誓”/si6/ 这个音节,有一个文读的声母和韵母,以及白读的声调。(Wang & Lien 1993)369龙岩话“鲤”的文读音是 /li3/。属类型乙的 /tai/ 很可能借用了这个文读音的声调。白读层和文读层的“双向扩散”(bidirectional diffusion) 是造成这种“文白杂配”的主因。

五、 小 结

最近,秋谷裕幸 (2020)82 结合音韵结构和词汇,探讨了原始闽语的年代。他认为:“原始闽语应该是保存上古音阶段音韵成分比较多的南朝方言之一。”套用他的说法,闽语类型乙“鲤”字所反映的类似上古音的特征,都是残留在闽语的祖语――南朝方言中的。它们都不能作为闽语是从上古汉语分支出来的证据。

“鲤”是个形声字。在高本汉(Karlgren 1957/1996)258的《修订汉文典》(Grammata Serica Recensa)中,从里得声的八个字中,只有“埋”不是来母字。为此高氏只为“埋”的上古音构拟了复辅音声母 *ml-,其余从里得声的字 (包括“鲤”) 都是 *l-。今天看到闽语和民族语言借词的材料后,发现“埋”字读 /m-/ 其实并不是谐声系列的例外,反而是一条线索,指向上古里声字带前置双唇鼻音成分。构拟古音,文献资料固然不可或缺,但像闽语这种高度存古的方言往往也能提供宝贵的参考。“鲤”字就是一例。

附 注

[1] 原始闽语的“A”“B”“C”“D”分别代表传统音韵框架的平、上、去、入。

[2] 现代方言的标调方式:1—阴平;2—阳平;3—阴上;4—阳上;5—阴去;6—阳去;7—阴入;

8—阳入;9—闽北区方言的第九调。

[3] 本文所引的闽语方言数据,政和话参考秋谷裕幸 (2008),其余皆由“中国七省区与东南亚闽方言的调查及综合研究计划”(项目编号 CUHK4001/02H,由香港特别行政区政府研究资助局赞助;主持人:张双庆教授) 提供,谨致谢忱。

[4] 这里碰到一个问题:如何知道建阳话的形式 /li5/ 到底是类型甲,还是类型乙?这点留待第四部分交代。

[5] 例如“蛎”罗杰瑞 (2005) 只举出了福州话的形式。

[6] Norman (1986)383 为建阳话给出的形式是 /aN9/。

[7] 王辅世和毛宗武 (1995)120, 470 为此词所构拟的原始苗瑶语形式是 *mbd½au。

[8] 当然也可以假设这个词由苗瑶语借进汉语,之后在汉语里发生语义窄化,由泛指 {鱼} 变成专指 {鲤鱼}。这个假设比较不好解释壮侗语的情况。

[9] 这个词俗写作“”(周长楫 2006)245,很可能是个底层词。

[10] 如波阳话“例”/ti1/、“犂”/ti2/、“利”/ti1/、“李”/ti3/。

[11] 閩南区方言类型乙的“鲤”都指向 *«i 韵,如漳州 /tai6/、大田 /tE4/。

[12] 闽北话政和话的情况相当特殊。见下文。

[13] *« 韵在大部分闽语方言中都表现为 i 或其变体,如“齿”福州 /kHi3/;泉州 /kHi3/;建

阳 /tsHi3/、“试”福州 /tsHEi5/;厦门 /tsHi5/;建阳 /tsHi5/。

[14] “动”是 *-d、“厚”是 *-g、“妇”是 *-b。

[15] 原始语 B 调的响音声母字在不少沿海闽语方言中都体现为第3调 (Norman 1973)232,如龙岩话“李”/li3/、“我”/Nua3/、“马”/bie3/。“鲤”读为 /tai3/ 反映了类型甲的性质。

参考文献

1. 陈章太,李如龙. 闽语研究. 北京:语文出版社,1991.

2. 梁敏,张均如. 侗台语族概论. 北京:中国社会科学出版社,1996.

3. 刘纶鑫. 客赣方言比较研究. 北京:中国社会科学出版社,1999.

4. 罗常培,周祖谟. 汉魏晋南北朝韵部演变研究 (第一分册). 北京:科学出版社,1958.

5. 罗杰瑞. 福建政和话的支脂之三韵. 中国语文,1988(1):40-43.

6. 罗杰瑞. 闽方言中的早期来母字和早期汉语. 民族语言,2005(4):1-5.

7. 秋谷裕幸. 闽北区三县市闽方言研究. //“中央研究院”语言学研究所编. 语言暨语言学 (专刊甲种十二之二). 台北:“中央研究院”语言学研究所,2008.

8. 秋谷裕幸. 原始闽北区方言里的 *«. 语言暨语言学,2019(3):283-308.

9. 秋谷裕幸. 闽语早于中古音的音韵特点及其历时含义. 辞书研究,2020(5):71-86.

10. 王辅世,毛宗武. 苗瑶语古音构拟. 北京:中国社会科学出版社,1995.

11. 周长楫主编. 闽南方言大词典. 福州:福建人民出版社,2006.

12. Baxter W,Sagart L. Old Chinese:A New Reconstruction. Oxford/New York:Oxford University Press,2014a.

13. Baxter W,Sagart L. Baxter-Sagart Old Chinese Reconstruction(version 1.1). Available online at:https://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/BaxterSagartOCbyMandarinMC2014-09-20.pdf,2014b.

14. Karlgren B. Grammata Serica Recensa. Taipei:SMC Publishing Inc,1957/1996.

15. Norman J. Tonal Development in Min. Journal of Chinese Linguistics. 1973,1(2):222-238.

16. Norman J. The Verb 治――A Note on Min Etymology. Fangyen,1979(3):179-181.

17. Norman J. The Proto-Min Finals. Proceedings of the International Conference on Sinology:Section on Linguistics and Philology. Taipei:Institute of Linguistics,Academia Sinica,1981:35-73.

18. Norman J. The Origin of the Proto-Min Softened Stops.//McCoy J,Light T(eds.) Contributions to Sino-Tibetan. Leiden:E.J. Brill,1986:375-384.

19. Ostapirat W. Linguistic Interaction in South China:The Case of Chinese,Tai and Miao-Yao. Paper presented at the Symposium on Historical Linguistics in the Asia-Pacific Region and the Position of Japanese. Osaka:National Museum of Ethnology,2011.

20. Ostapirat W. Issues in the Reconstruction and Affiliation of Proto-Miao-Yao. Language and Linguistics,2016(1):133-145.

21. Ting P H. Chinese Phonology of the Wei-Chin Period:Reconstruction of the Finals as Reflected in Poetry. Taipei:Institute of History and Philology,Academia Sinica,1975.

22. Wang W. S-Y,Lien C. Bidirectional Diffusion in Sound Change.//Jones C.(ed.) Historical Linguistics:Problems and Perspectives. London:Longman,1993:345-400.

(香港中文大学中国语言及文学系 香港)

(责任编辑 马 沙)