贵州开阳东翼深部矿区断裂构造切矿特征及对勘查工程间距布置影响分析

杨光亮

(中化地质矿山总局贵州地质勘查院, 贵州贵阳 550002)

贵州开阳东翼深部矿区位于贵州省开阳县境内,本区是全国最重要的富磷矿产区。震旦系陡山沱组磷矿层是区内主要的工业矿体。其矿床工业类型为海相沉积型磷块岩矿床。区内磷矿层原生沉积为单一的一层磷矿层,其产状与围岩地层产状一致,延展规模大,原生沉积厚度及品位变化很稳定[1]。由于区内地层年代较早,受后期构造应力作用影响,区内形成了多期多条纵向断层,并组成区域性叠瓦状压性断层束[2-3]。这些后期断裂构造,对区内磷矿层的空间分布范围、延展规模、矿体的连续性、矿体形态特征、矿体厚度等起到了重要的控制作用[4]。因此,对区内这些断层的控制将是磷矿勘探工作的一个重点,也是一个难点。

1 区域地质构造概况

矿区位于洋水背斜东翼深部,该区大地构造位置位于上扬子古陆块二级构造单元,扬子陆块南部被动边缘褶冲带三级构造单元之凤岗南北向褶断区及黔中隆起四级构造单元,属稳定的陆块区。区内洋水背斜总体呈北北东向展布,背斜上主要发育纵向断层为主,斜交断层以及横向断层次之。纵向断层自西向东发育有:F413、F402、F44、F43、F41等详见图1,断层倾角一般30°~60°,这些纵向断层不但影响了区内磷矿层的连续性,还造成磷矿及部分地层重复,增加了深部磷矿石储量。

图1 区域地质构造简图

2 矿区地质特征

2.1 矿区地层

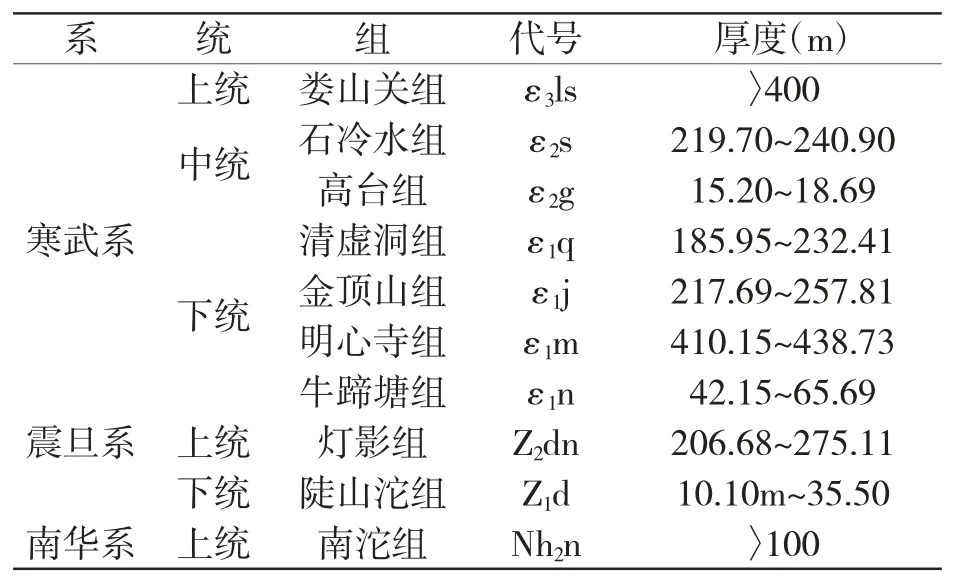

根据以往地质资料统计,矿区内按时代由老至新简述如下(具体地层详见表1):

表1 矿区地层简表

(1)南华系

上统南沱组(Nh2n):区内未见底,出露厚度大于100m。岩性为紫红色页岩为主。

(2)震旦系

下统陡山沱组(Z1d):地层厚度10.10m~35.50m。地层岩性在上部为深灰色中厚层致密状、碎屑状及条带状磷块岩,下部为灰绿色含黄铁矿细砂岩为主。

上统灯影组(Z2dn):地层厚度206.68m~275.11m。岩性主要为灰色中厚层细晶至中晶白云岩,下部偶见含藻体白云岩。

(3)寒武系

下统牛蹄塘组(ε1n):地层厚42.15m~65.69m。其岩性为黑色炭质页(泥)岩,局部区域底部见灰黑色硅质结核状磷块岩。

下统明心寺组(ε1m):地层厚410.15m~438.73m。岩性主要为深灰色含粉砂质页岩与薄层细砂岩互层。

下统金顶山组(ε1j):地层厚217.69m~257.81m。岩性在顶部偶见鲕粒灰岩,中下部主要以深灰色含云母细砂岩夹深灰色薄层粉砂质页岩为主。

下统清虚洞组(ε1q):地层厚度185.95m~232.41m。岩性为灰色中厚层细晶灰岩,底部见2-3层灰色中厚层豹皮状泥灰岩。

中统高台组(ε2g):地层厚15.20m~18.69m。岩性为灰色、灰绿色粉砂质页岩。

中统石冷水组(ε2s):地层厚219.70m~240.90m。岩性为浅灰、灰色中厚层微~细晶白云岩。

上统娄山关组(ε3ls):区内未见顶,厚度大于400m。岩性为浅灰、深灰色中厚层白云岩夹泥质白云岩。

2.2 矿区构造

矿区内南部地层倾向为110~150°,北部地层倾向为80~90°,地层倾角为10~30°,但总体为一向东倾的单斜构造。断裂构造自西向东主要发育有F44、F41、F508、F510、F210断层等五条断层,以及此生的隐伏小断层。具体断层特征如下:

(1)主要断层特征

F44逆断层:为隐伏逆断层,勘探区内走向长约为1.20km。断层倾向为100~110°,倾角约30°,断层断距115m~145m。断层破碎带宽一般2m~3m,破碎带角砾成分主要为磷块岩、白云岩,泥质胶结紧密。断层主要在200m~400m标高范围切割矿层,造成勘探区矿层重复。

F41逆断层:为隐伏逆断层,勘探区内走向长约为3.92km。断层倾向为100°~130°,倾角20°~40°,断层断距一般为162m~295m,平均250m,断层沿倾向和走向的断距总体变化不大。断层破碎带宽1m~5m,断层角砾成分主要为白云岩、硅质岩、磷块岩,角砾大小一般1mm~40mm,钙质、泥质胶结为主,胶结程度中等。断层主要在0~400m标高范围切割矿层,造成勘探区矿层重复。

F508逆断层:隐伏逆断层,矿区内走向长约为10km。断层倾向为100°~140°,倾角6°~40°,断层倾角总体有上缓下陡的规律;断层断距一般为49m~166m,平均为98m,沿倾向方向断层断距总体有东(深)部较大,往西(浅)部,逐渐变小的规律。断层破碎带宽0.15m~8.8m,一般宽1m~3m,角砾成分主要为白云岩、局部含有磷块岩,钙质胶结为主,胶结程度紧密。断层主要在深部-400~+200m标高间切矿,造成矿层重复。

F510逆断层:为一条隐伏逆断层,勘探区内走向长约为9km。断层倾向为100~140°,倾角40~50°,沿走向方向微有南陡北缓的规律,沿倾向倾角变化不大,总体断层面较为平整;断层断距22m~140m,平均69m;断层破碎带宽1.10m~6.6m,断层的角砾成分主要为磷块岩、白云岩,泥质胶结紧密。

F210断层:为横向平移断层,发育于矿区中部,走向长约6km,断层总体倾向NNE,倾角约50°左右。在地表该断层将地质界线切割平移断距为7m~30m,深部断层切割矿体落差断距约50m。断层破碎带宽3m~5m,断层角砾成分主要以白云岩、页岩为主,泥质胶结紧密。

(2)次要断层

由于区内地层年代较早,除以上5条主干纵、横断层外,深部还发育着一些隐伏小断层。据本次勘探钻孔揭露分析,区内发育有隐伏小断层共70条,其中正断层有39条,逆断层有31条。此类断层规模小,断距小,断距均小于20m,对矿层总体的连续性影响较小。但对矿层也有一定破坏作用,对逆断层表现形式为将矿层逆推重复形成两层矿,或使矿层厚度加厚,导致与周边钻孔厚度发生异常,对于正断层表现形式为使矿层厚度变薄,甚至缺失导致钻孔出现无矿现象。

综上分析,矿区内地层总体为单斜构造,倾向总体向东倾,区内发育有5条主要切矿断层,虽然断层造成了矿层重复,但对矿体延展规模总体影响不大,区内局部次生小断层(断距小于20m)较发育,次生小断层虽未影响矿体的总体连续性,但对矿块已有一定破坏,因此,矿区地质构造复杂程度为中等类型。

2.3 矿体地质特征

矿区内震旦系上统陡山沱组磷矿层品位高厚度大,是区内主要工业矿体,是勘探工作的重点。寒武系下统牛蹄塘组磷矿层,矿层厚度薄、且品位低,分布不连续,目前尚不具备开采价值。区内陡山陀组磷矿层,其矿体延展规模走向长约15km,倾向宽2km~4km,矿床延展规模为大型磷块岩矿床。矿体的埋深为600m~1650m,矿体赋存标高为-450m~+690m,矿体厚度1.51m~10.80m,矿石单工程加权平均品位P2O5为33.47%。

区内原生沉积的磷矿层为单一的一个矿体,成岩后磷矿层受F44、F41、F508、F510四条纵向逆断层和一条F210平移断层的错切,被分割为7个矿体,矿体名称分别将其定名为Ⅰ号矿体、Ⅱ号矿体、Ⅲ号矿体、Ⅳ号矿体、Ⅴ号矿体、Ⅵ号矿体、Ⅶ号矿体。

3 断裂构造对矿层的切割影响与情况分析

3.1 主要断层对矿层切割影响情况

区内发育的主要断层为F44、F41、F508、F510四条纵向逆断层和一条F210平移断层,断层对区内矿层的破坏特征简述如下:

第一,破坏了矿体的总体连续性,由于断层的切割影响,使原单一的磷矿层被分割为7个矿体。

第二,由于受到断层的切割逆推影响,矿区内局部地段形成了矿层重复带,并使相邻矿体赋存标高形成了100m~200m落差。

第三,由于断层逆冲牵引作用影响,致使断层下盘矿靠近断层附近,矿体空间形态较复杂,常产生牵引向斜、挠曲、倒转和次级断裂。例如,在矿区2线至9线间靠近断层附近,F41断层下盘矿层普遍形成倒转和次级断裂,致使矿层空间形态较为复杂。

由于这些断层的存在,严格控制了区内磷矿层的空间分布范围、延展规模、连续性、矿体形态特征等,因此,在实际勘探工作中对断层控制将是区内磷矿勘查的一个重点。

3.2 次要断层的切割影响情况

矿区内的隐伏小断层,对区内矿体的切割破坏特征,主要表现为以下三种情况:

第一,隐伏小逆断层将矿层逆推重复形成两层矿,或使矿层厚度加厚。如ZK404钻孔揭露标高相近的两层矿,又如ZK709钻孔揭露矿层总厚度为15m,而相邻周边钻孔揭露矿层厚度为5m~6m。

第二,隐伏小正断层将矿层切割厚度变薄,使钻孔揭露的矿层厚度不可采。如,ZK309孔被一隐伏小断层切割矿层厚度仅为0.39m,而相邻周边钻孔矿层厚度为3m~5m。

第三,隐伏小正断层将矿层切掉,导致矿层缺失,钻孔未见矿。如ZK3308钻孔由于断层切割未见矿,而相邻周边钻孔揭露矿层厚度为4m~6m。

4 断层对磷矿勘查工程间距布置影响分析

根据磷矿勘查规范要求,勘查类型基本工程间距主要参见《磷矿地质勘查规范》附录C进行确定,对探明资源量、推断资源量的勘查工程间距主要在基本工程间距的基础上,加密和放稀1倍进行确定。在实际勘探工作中,往往因为矿体受到后期构造切割影响,如果简单按设计的工程间距布置施工钻孔,将无法满足勘探控制程度的要求。以贵州开阳东翼深部矿区磷矿勘探为例,该矿区的勘查类型为Ⅰ类型,控制资源量基本工程间距为800m×400m,探明资源量工程间距加密1倍,其工程间距为400m×200m。但在实际勘探过程中,遇到以下情况工程间距将适当加密或放稀:

(1)对因受区内主要断层切割影响,造成矿层重复,在矿层重复带分布区域,建议加密工程进行控制。以F41断层为例,该断层对区内磷矿层的切割破坏影响较大,主要将区内磷矿层切割逆推分割为2个矿体,并形成了相对高差130m~200m的矿层重复带,影响了矿体的连续性,对矿体空间分布范围和延展规模起到了重要的控制作用。并且受到断层牵引作用影响,靠近断层附近的矿层形态较为复杂,产生牵引向斜、挠曲、倒转现象,矿区范围内矿层重复带的宽度仅为150m左右。因此,为了对F41断层矿层重复带、断层下盘矿矿体以及矿体边界进行控制。在矿层重复带附近,勘查工程间距沿走向方向仍然按400m的线距控制,沿倾向则加密至100m进行控制。其他受到断层影响较小的区域,仍按400m×200m的勘查工程间距进行控制。实践证明,勘探工作通过局部区域加密钻孔施工进行控制[5-7],对区内F41断层特征,以及其下盘矿的矿体延展规模、矿体空间分布及形态特征均达到了详细查明的控制程度,为今后矿山的开采设计及开采巷道的布置,提供较为可靠的地质依据。

(2)对因受隐伏次生小断层切割影响,导致矿层厚度变薄不可采及无矿,影响高类别资源量(探明资源量和控制资源量)圈定的局部区域,应加密钻孔进行控制。据勘探钻孔揭露分析,区内发育有隐伏小断层共70条,其中正断层有39条,逆断层有31条。此类隐伏小断层,虽然断层规模小,断距小,对矿层总体的连续性影响较小,但对矿层已有一定破坏作用,对区内矿层的破坏主要是将矿层切掉,使局部区域矿层厚度变薄不可采,甚至缺失,导致出现钻孔无矿现象。这样将对勘探工作中,高类别资源量(探明资源量和控制资源量)的圈定以及资源量估算影响较大[8]。因此,在勘探工作中,应通过综合分析隐伏小断层的发育规律及特征,在原孔位附近沿倾向加密钻孔控制,查明矿层厚度,为资源量类别的圈定以及资源量估算提供依据。例如,勘探工作中分布于探明资源量范围的ZK3308和ZK309两个钻孔,其中ZK3308钻孔无矿,ZK309钻孔矿层厚度仅为0.38m厚度不可采,由于钻孔无矿以及钻孔揭露矿层厚度不可采,导致无法满足探明资源量按工程圈定的要求。但通过综合分析,导致这两个钻孔无矿和厚度变薄的原因,皆因受到隐伏小断层切割影响所致。因此,为了查明矿层厚度,满足规范要求,在ZK3308钻孔附近沿倾向40m间距加密ZK3307钻孔进行控制,加密的钻孔见矿5.23m;在ZK309钻孔附近沿倾向24m间距加密ZK310钻孔进行控制,加密的钻孔见矿4.03m。

(3)对矿体的形态简单、矿体的厚度及品位变化稳定、矿体的连续性较好,但由于地形起伏较大,场地受限制的局部区域,建议可将高类别资源量工程间距适当放稀[9-10]。目前开阳地区磷矿勘查深度500m以浅的范围,已基本勘探完毕,其勘探深度大多已在1000m以下,甚至最深已达到1600m左右。由于勘查深度较深,加之开阳地区地处云贵高,区内地形起伏较大,探矿设备受到地形条件限制,搬迁难度较大。例如矿区内34线附近地形条件较复杂,受到地形条件限制无法按探明资源量工程间距布置施工钻孔。但由于区内在32线~37线100m标高以上范围的磷矿层,远离断层,受到断层的切割影响较小,矿体形态简单,矿体的厚度及品位变化稳定连续性较好,附近钻孔单工程矿层厚度基本在4m~6m,矿石品位P2O5基本在32%~34%。为此,在34线的附近工程间距进行适当放稀进行控制,最大工程间距按260m进行控制。通过钻孔揭露情况来分析,虽然工程间距已超出规范要求的间距,但相邻剖面对应性较好,已基本满足开采设计的要求。

因此,在磷矿实际勘探工作中,勘探钻孔的布置应以满足相应勘查研究程度要求为准则布置钻孔进行施工[11-12]。若简单按基本勘查工程间距加密1倍进行布置探矿工程,这样将可能达不到磷矿规范勘探阶段控制程度的要求。

5 结论

从矿区地质构造特征分析,结合实际勘探经验,得出以下结论:

(1)区内磷矿层空间分布范围、延展规模、矿体形态特征等,主要受后期发育的F44、F41、F508、F510等4条纵向断层控制。因此,对区内断层的控制,是开展区内磷矿勘查工作的一个重点。

(2)区内除了发育有上述几条主要断层外,还发育有规模小、断距小的隐伏次生小断层,这类次生小断层虽未影响矿体的总体连续性,但对矿体已有一定破坏,区内钻孔常因这些次生小断层影响,导致钻孔厚度变薄,甚至无矿。因此,对这些小断层的控制将是磷矿勘探工作的一个难点。

(3)由于区内磷矿层受到后期构造切割影响,使局部区域矿体形态变复杂,以及导致钻孔厚度变薄,甚至无矿。因此,在磷矿实际勘探工作中,勘探钻孔的布置应以满足相应勘查研究程度要求为准则布置钻孔进行施工。