厂区道路混凝土基层加铺双层沥青混凝土受力及反射裂缝防治技术经济性分析

郑得标,陈德洋,万学林,王 哲,蒋 轲,苏金鸿,熊豪文

(中建三局集团(深圳)有限公司,广东 东莞 523000)

0 引言

近年来,为契合厂区道路对景观和行驶舒适性的要求,水泥混凝土路面加铺双层沥青混凝土路面复合结构因其具有施工方便、基层稳定性好、面层美观的特点,得到较广泛推广。该类路面水泥混凝土基层由于其本身存在的横缝,在外荷载作用下,沥青面层层底将产生局部拉应力集中现象,在反复的交通荷载作用下,该处沥青面层将出现疲劳开裂而后贯通至面层,形成反射裂缝。结合高速公路和市政道路“白改黑”工程经验[1-2],针对该情况的防治措施主要有4类:结构层厚度、沥青混凝土类型、是否加铺应力吸收层、是否铺设柔性隔离层。以往研究表明,增加结构层厚度可延缓反射裂缝的开展[3-4];改进沥青面层材料类型,加强沥青面层材料刚度可改善路面结构受力[5],效果较好,但需对结构进行反复验算;加铺应力吸收层对防治反射裂缝的作用较明显,且具有较成熟的施工经验[6-7];加铺聚酯玻纤布对延缓反射裂缝有明显作用[8-9],且施工简便,使用较灵活。

而对于农产品物流厂区特定轴载情况下,反射裂缝的防治并无较好经验推广,主要原因为:①厂区道路设计规范35年未更新,反射裂缝防治研究滞后;②厂区新建道路往往投资规模小,受成本制约明显,裂缝防治更多体现在运营、维护阶段;③不同种类厂区交通轴载多样,交通量未明确统计,难以定量研究。

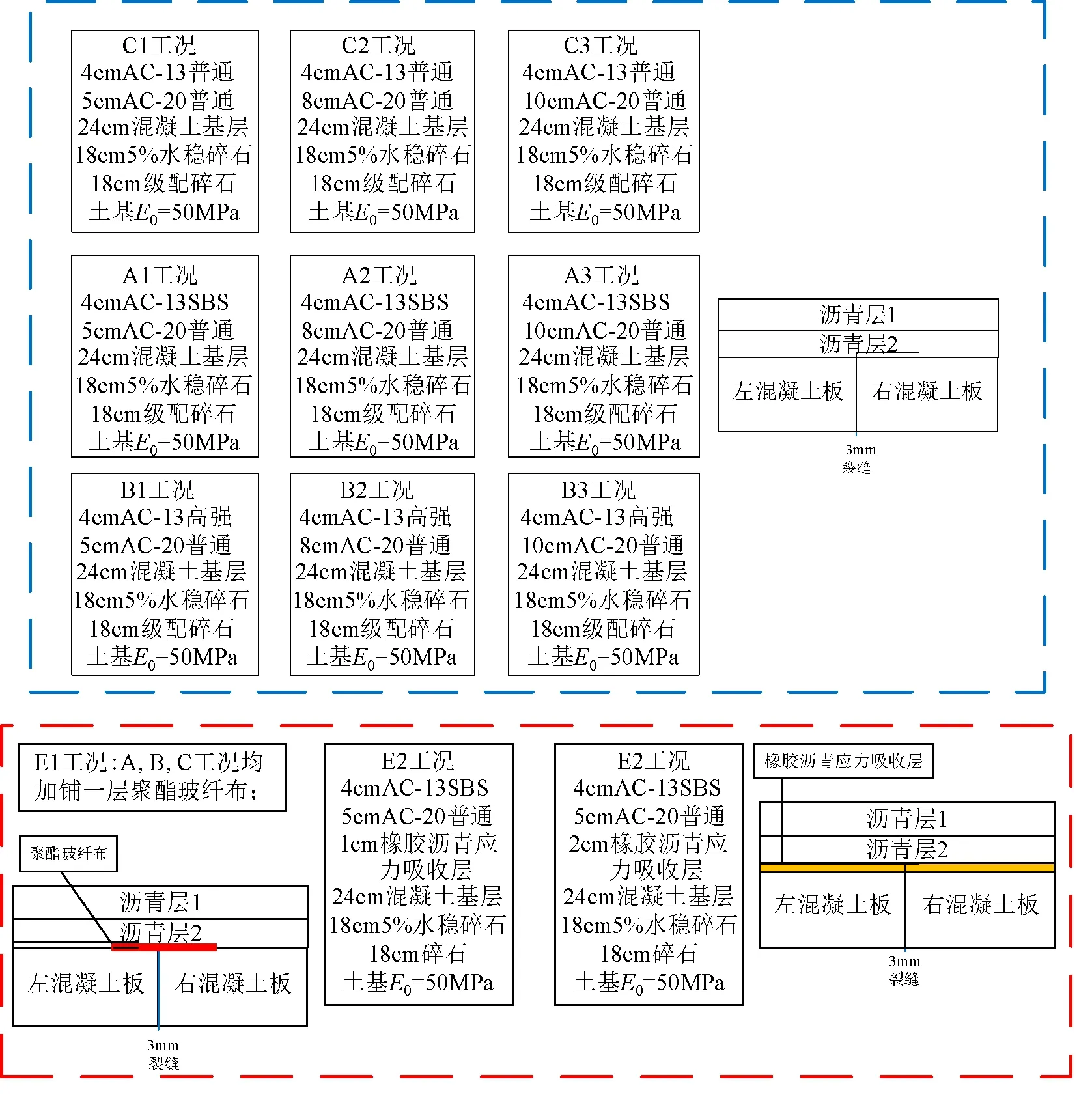

针对以上情况,本文对建设单位的相似厂区进行交通量调研,再利用有限元模型对20种技术方案进行受力分析,对比不同方案降低层底拉应力的效果,并开展技术经济性比选,以广东省某冷链产业园园区道路项目为实例予以验证。

1 反射裂缝防治技术作用机理

反射裂缝的防治措施主要有4类:增加结构层厚度、改进沥青混凝土类型、加铺应力吸收层、铺设柔性隔离层。其中,改变沥青面层厚度将会改变荷载作用下各层应力的分布状态。随着面层厚度的增大,水泥混凝土基层顶的应力将会减小,裂缝尖端处所产生的应力集中现象随之减弱,从而减小疲劳应力数值、降低应力比、延长沥青层使用寿命。

改变沥青面层材料类型与改变面层结构厚度的作用原理相似,也可改变应力分布状态。当使用高标号沥青或高强度沥青作为面层黏结剂时,面层材料的弹性模量将会随之增大,面层刚度增大,从而使得中性轴向上移动。由此,通过调整面层刚度,精准控制中性轴的位置,使得中性轴处于水泥混凝土与沥青混凝土交界面处,理论上该区域应力为0,从而降低裂缝尖端处的应力集中现象。

应力吸收层是在水泥混凝土基层和沥青面层中间设置的过渡层,一般是由高比例的沥青及低比例的碎石组合而成,该种材料油石比占比高,具有良好的抗疲劳性能及自愈合能力,可较好地阻隔应力集中,使得沥青面层受力较小,从而延长使用寿命。

柔性隔离层与应力吸收层类似,其本身的高强抗拉及优越的抗疲劳性能起到隔离裂缝尖端应力集中的作用。目前实际中使用到的材料类型主要是沥青卷材、土工布、聚酯玻纤布等。与应力吸收层不同的是,此类材料一般是直接铺贴在水泥混凝土基层的横缝上,每隔6m 1道,横向通长,纵向宽度1~1.5m,有自黏结和涂刷黏结剂2种形式。

2 不同反射裂缝防治措施数值模拟分析

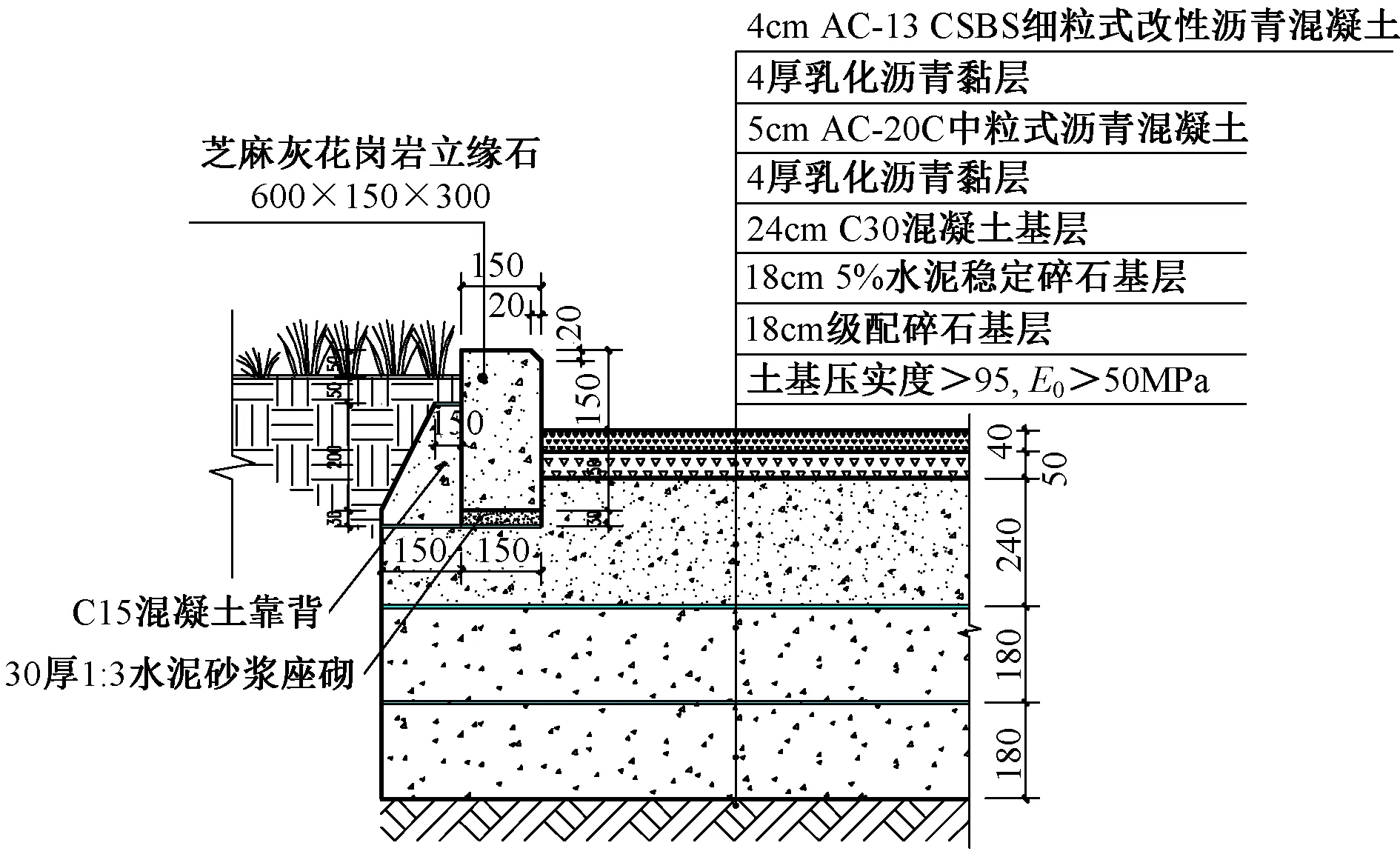

本文以广东省沿海某农产品冷链产业园项目为依托。该产业园厂区道路主要提供园区内农产品物流车辆通行和卸货,主要车型为40ft(1ft=304.8mm)集装箱冷藏车,按标准轴载换算,15年使用寿命内的总交通累计标准轴次约为8.2×106,其道路结构组合如图1所示。

图1 本案例原设计方案

2.1 有限元模型建立

本文借助ABAQUS有限元仿真软件,将道面简化为4类结构层,分别为面层、基层、垫层及土基,通过不同的模量、泊松比、密度表示其不同的力学特性,各结构层材料参数如表1所示[9-11]。

表1 道面结构层厚度及材料参数

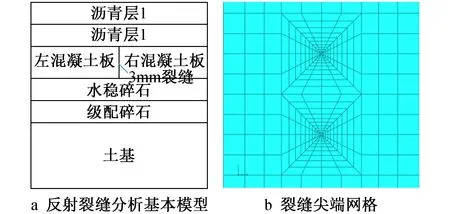

为了提高计算效率,进行反射裂缝防治技术措施分析时将道面结构近似简化为平面应变问题的层状体系,采用2D模型进行模拟。假设水泥混凝土板与水稳基层的黏结状态介于完全连续和光滑之间,层间受力状态满足莫尔-库仑强度理论,假设层间摩擦系数为0.3[12]。

我国道路设计规范中的标准荷载BZZ-100为双圆均布荷载,压强为0.7MPa,根据静力等效原则将其转换为二维线荷载,单个轮压的作用范围为21.3cm,轮间距为31.95cm,大小为117 371N/m。

左、右混凝土板间裂缝区域处于加载面附近,是反射裂缝产生和发展的重要区域[13]。因此,本模型从加载面直到混凝土板底层设置网格密度较大,控制所选边缘的种子密度为8单元,其余位置一般只受压应力作用,种子密度为4单元,网格较稀疏,最终建立的模型如图2所示,试验组别设计如图3所示。

图2 有限元模型

图3 仿真模拟试验工况设计

2.2 不同结构厚度对反射裂缝的影响

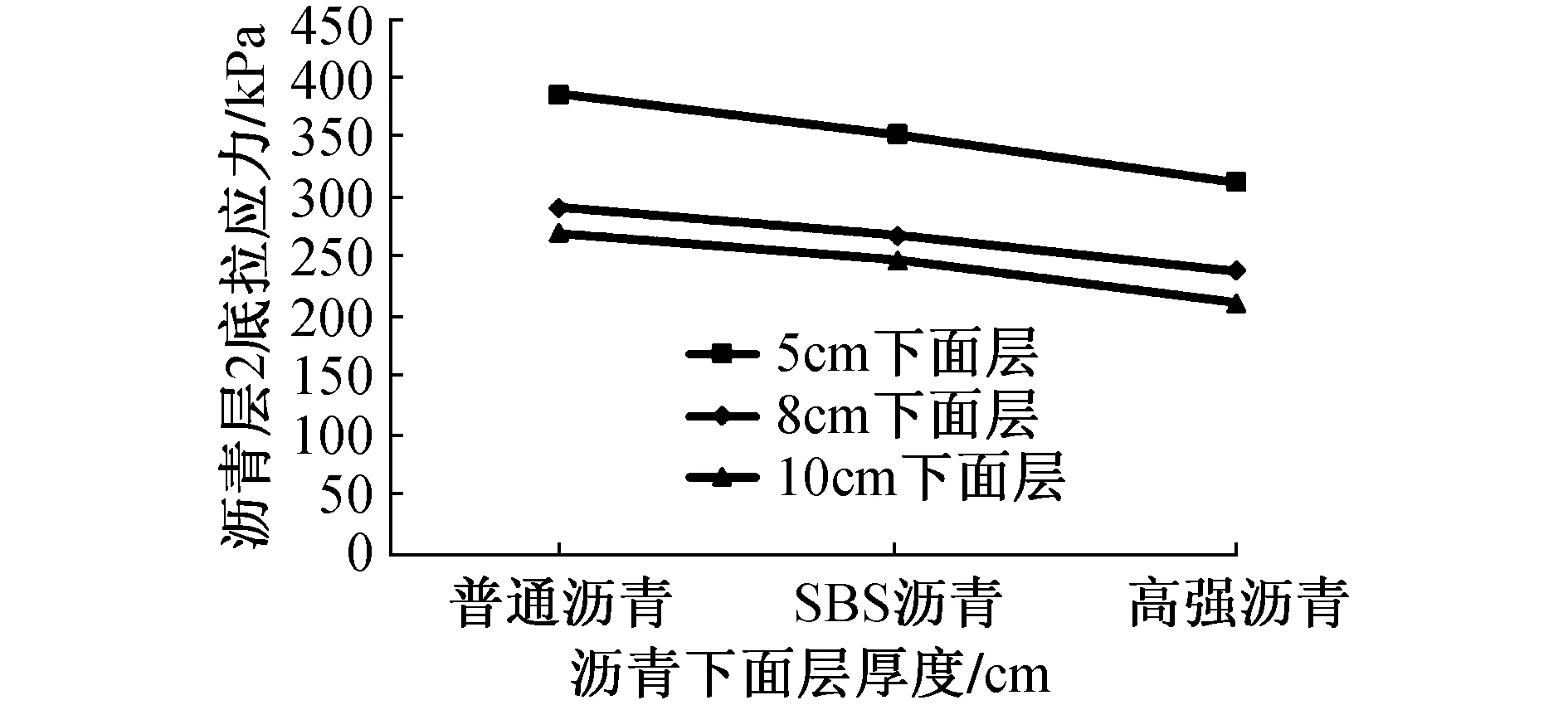

本文设计3种沥青下面层厚度,分别为5,8,10cm。不同下面层厚度所对应受力云图如表2所示。从云图中可看出,随着下面层厚度的增加,裂缝尖端的应力集中程度逐渐减小。统计沥青层底拉应力如图4所示。通过层底拉应力的数值对比可认为,随着沥青下面层厚度的增加,下面层层底拉应力逐渐减小,但该趋势随厚度的增大而减弱。当下面层厚度从5cm增大到10cm时,沥青层层底最大拉应力分别减小29.9%(普通沥青上面层),32.3%(SBS改性沥青上面层)和30.0%(高强沥青上面层)。

表2 不同结构尺寸技术措施及影响

图4 不同道面结构尺寸的沥青层底拉应力

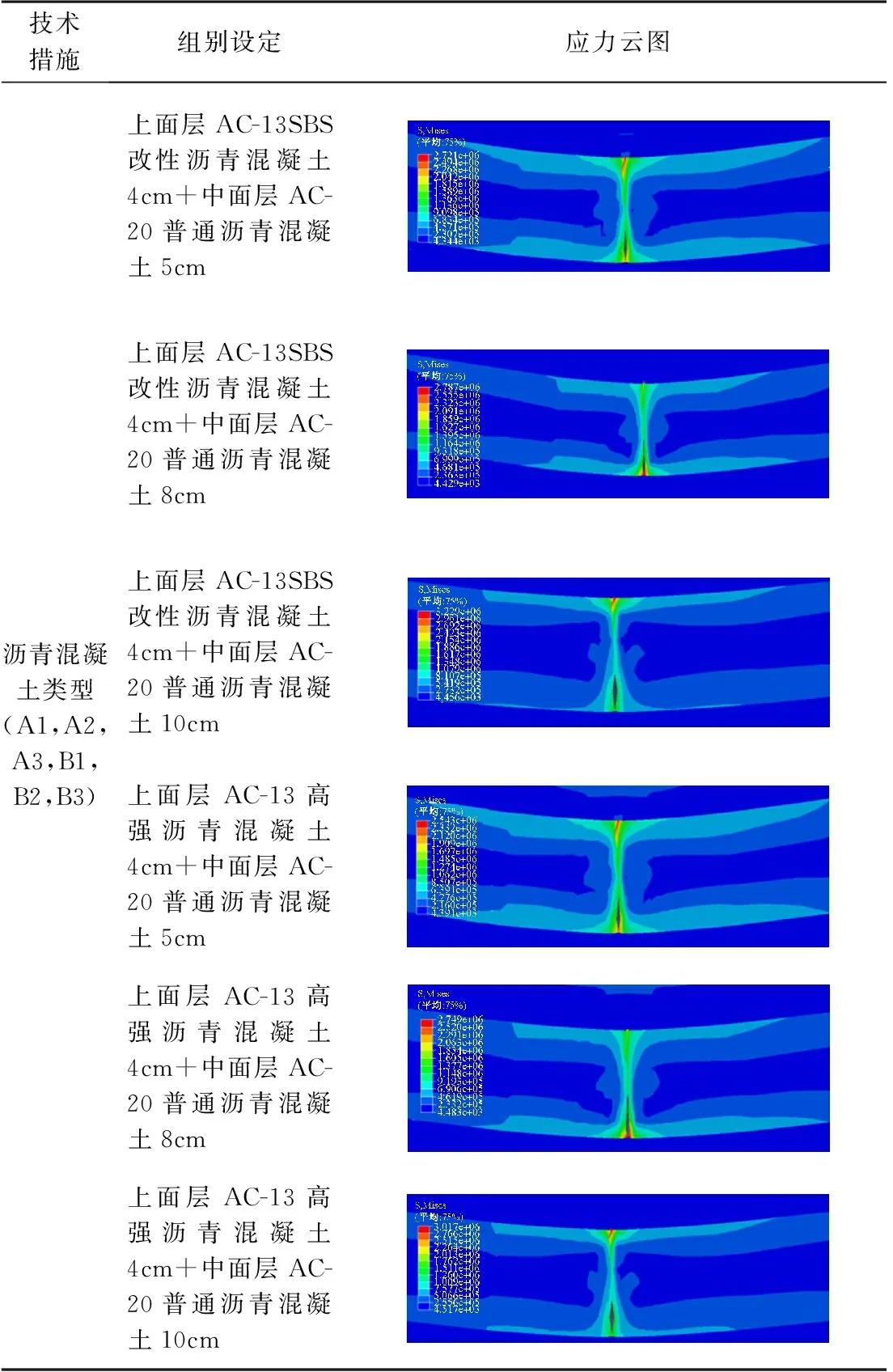

2.3 不同上面层类型对反射裂缝的影响

本文设计了3组常用的上面层沥青混合料类型,分别是普通沥青混凝土、SBS改性沥青混凝土及高强沥青混凝土,其对反射裂缝下道路结构应力响应影响如表3所示。在不同上面层类型下,应力响应规律大致相同,并未改变混凝土层底和层顶为最大拉应力出现位置的规律,但改变了最大拉应力响应值大小。不同上面层沥青材料所对应的沥青下面层层底拉应力响应情况如图5所示。结果表明,SBS改性沥青和高强沥青混合料性能优于普通沥青混合料。当上面层类型为高强沥青混凝土时,4,5,8cm下面层尺寸的沥青层底最大拉应力较普通沥青混凝土分别减小19.1%,18.0%,21.8%。

图5 不同沥青上面层的沥青层底拉应力

表3 不同上面层类型技术措施及影响

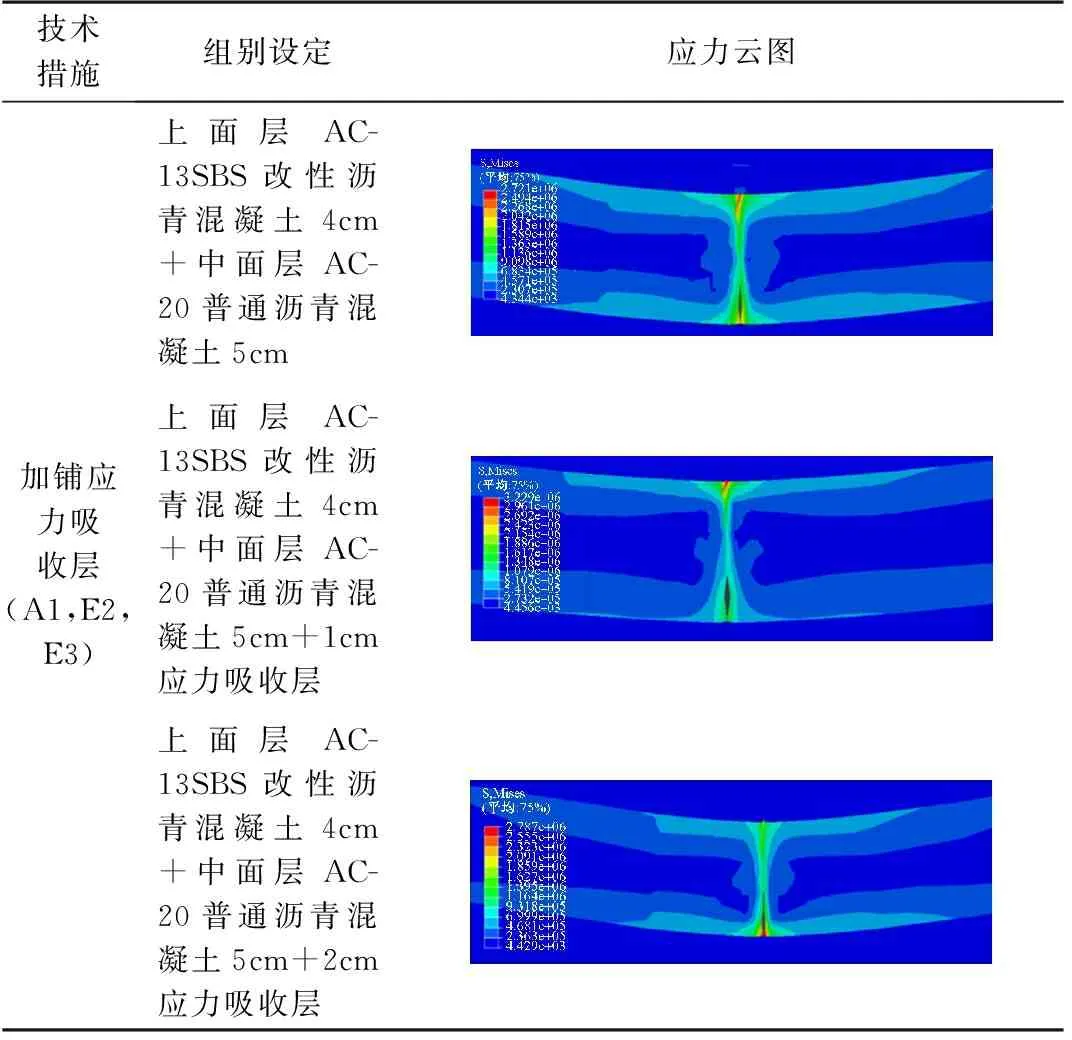

2.4 加铺橡胶应力吸收层对反射裂缝的影响

本试验设置了3组对照组,如表4所示,A1组作为基本对照组,代表了相同结构层结构及材料下无橡胶沥青应力吸收层的层底拉应力响应情况;E2,E3分别作为1cm和2cm橡胶沥青应力吸收层厚度的道面结构试验组;前面最优组合B3设置为对照组。

表4 加铺应力吸收层防治措施及影响

通过表3中应力云图可知,由于应力吸收层的存在,沥青层的最大拉应力明显下降。加铺橡胶沥青应力吸收层的沥青层底拉应力响应值如图6所示,结果显示,加铺橡胶沥青应力吸收层可有效降低沥青层层底拉应力,E2,E3工况分别使沥青层底拉应力减小225.8,235.5kPa,沥青层底最大拉应力较A1减小66.6%。可见,加铺橡胶沥青应力吸收层有效减少反射裂缝的产生,且优于增加厚度和更换上面层材料的处置措施,随着应力吸收层的厚度增加,效果愈加显著。

图6 加铺橡胶沥青应力吸收层的沥青层底拉应力

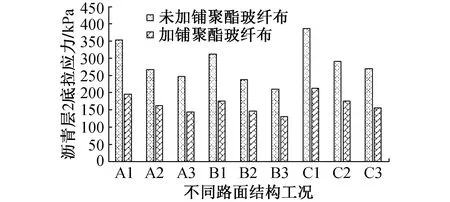

2.5 加铺聚酯玻纤布对反射裂缝的影响

聚酯玻纤布是玻璃纤维和聚酯纤维组成的混合物,具有较高的强度、柔韧性和良好的防治反射裂缝能力[14-15]。工程实际中,常在水泥基层横缝上铺贴1.2m宽沿缝通长聚酯玻纤布,数值模拟结果如图7所示。由图8可知,增设聚酯玻纤布可有效减弱反射裂缝的产生和发展,在聚酯玻纤布作用下,沥青层底的最大拉应力明显降低。其中,E1-C1工况效果最为明显,沥青层底的拉应力较原方案A1降低了44.3%。

图7 加铺聚酯玻纤布防治措施及影响

图8 加铺聚酯玻纤布的沥青层底拉应力

由图9可看出,对于同一种道路结构组合形式,增设聚酯玻纤布效果较弱于加铺橡胶沥青应力吸收层,优于改变道路结构尺寸和沥青加铺层材料。

图9 不同反射裂缝防治措施的沥青层底拉应力

3 反射裂缝防治技术经济对比分析

3.1 各技术方案成本测算

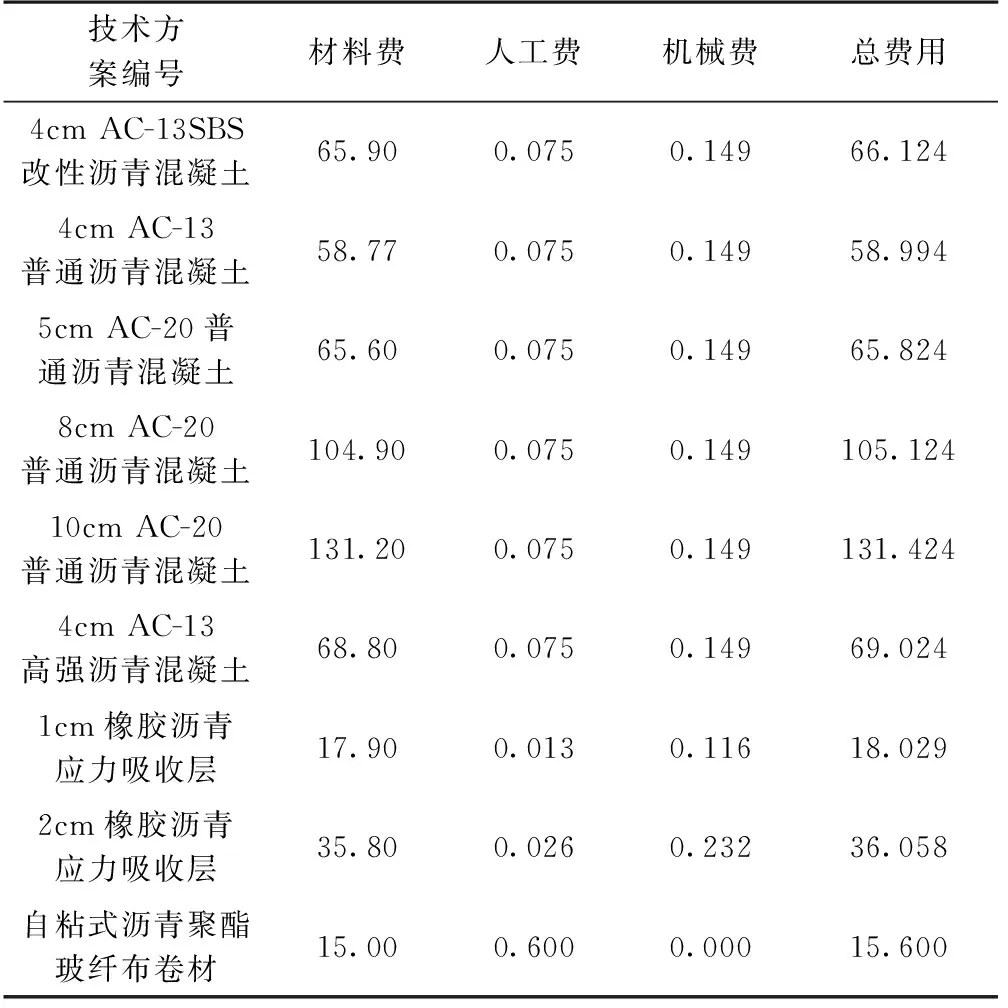

根据属地造价站提供的信息,列出各种材料的信息价,如表5所示。人工费与机械费以定额为依据再结合工效均摊到每个建设单元。由于定额的人工费与实际情况相比有较大出入,以下价格仅用于本文对比计算。

表5 各反射裂缝防治措施成本概况 (元·m-2)

3.2 质量、成本指标归一化

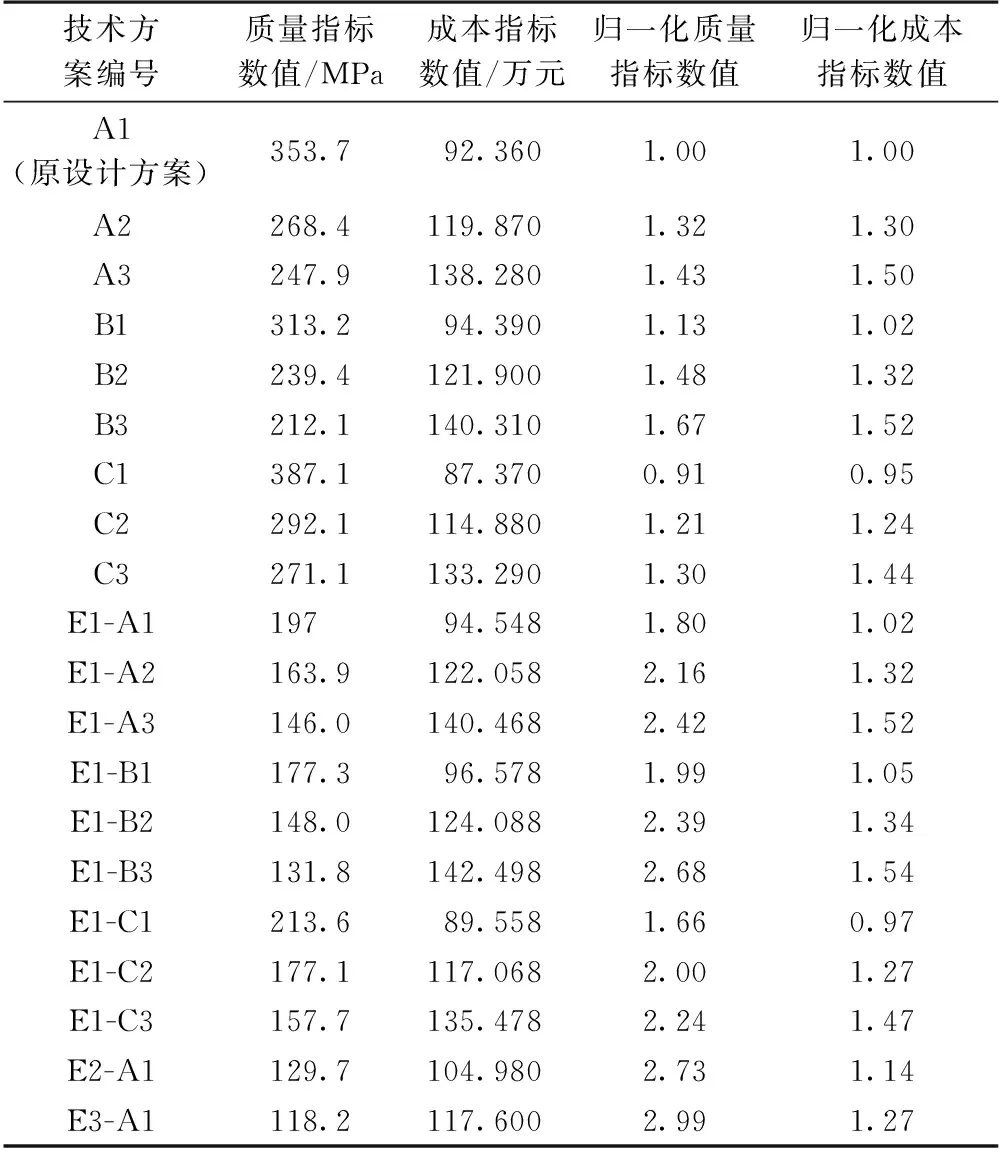

为方便从质量优劣与成本高低2个方面对各技术措施进行对比,需对2个方面的指标进行归一化。质量方面选取下面层沥青混凝土层底拉应力作为指标,成本方面则以长1 000km、宽7m的路面(基层水泥混凝土以上部分)施工总费用作为指标。2个指标归一化的标准均以原设计图方案(A1)为准,其余技术方案的指标数值与之相比即可,整理得表6。

表6 所有技术方案质量与成本指标归一化结果

3.3 质量增益与成本节约比选

质量的重要性优于成本,只有在保证工程质量的前提下才能考虑经济效益。而保证工程质量就是保证本工程在设计使用年限内沥青层的疲劳寿命大于该设计交通轴次[16]。

沥青混合料的疲劳寿命与应力比有关,而应力比与疲劳寿命的关系并非线性。选取AC-20普通沥青混合料疲劳方程[17](见式(1))及其弯拉强度7.2kN[18],可反算出:当应力比<0.03时,即应力<215.5kPa时,Nf>8.2×106次。

(1)

式中:Nf为疲劳寿命;ts为应力比,即沥青层实际应力除以沥青混合料的弯拉强度。

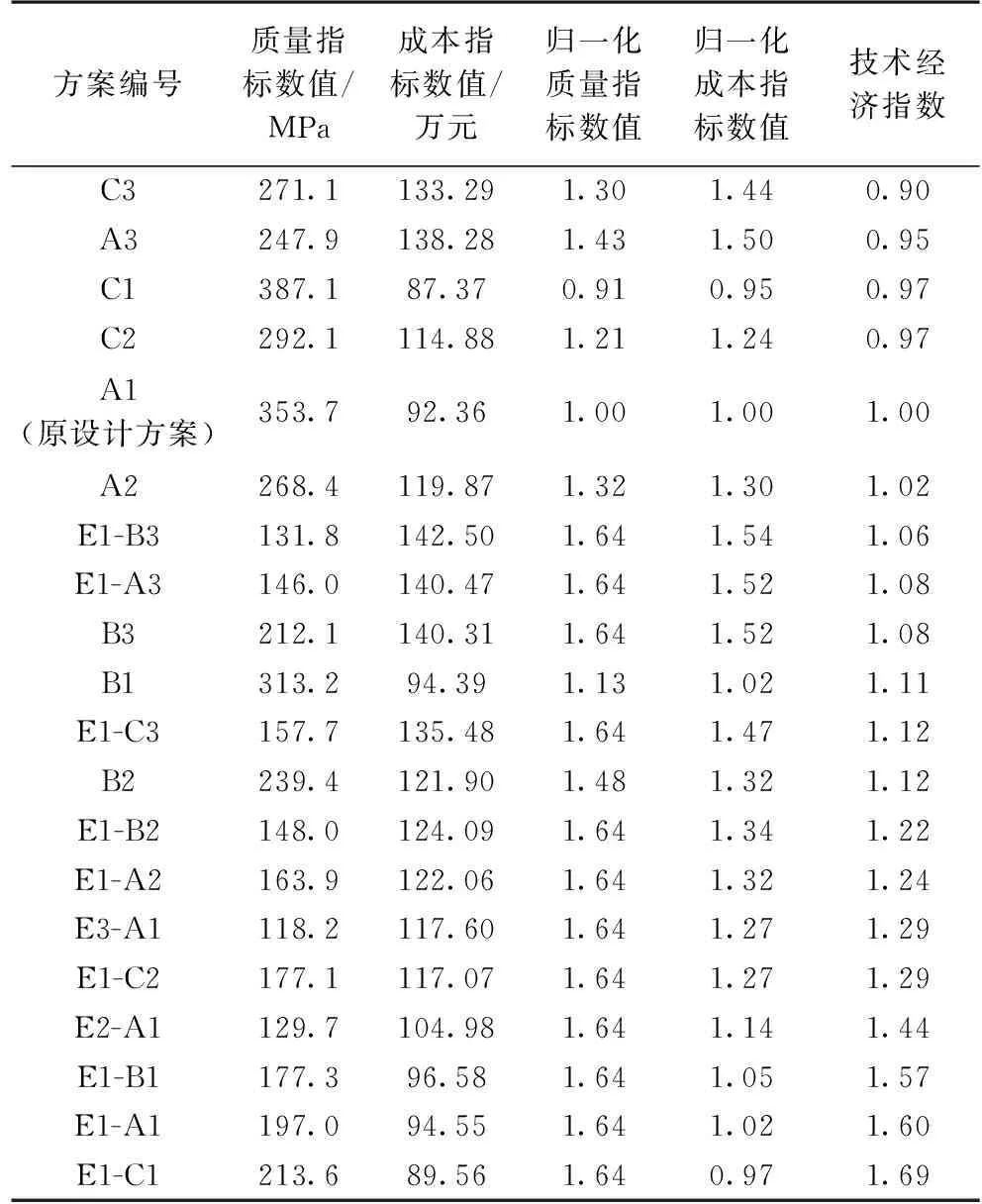

由此,当质量指标数值<215.5kPa后,质量对于整个工程将不产生更优的增益。故对沥青层底拉应力优于215.5kPa的技术方案对应的质量指标均按215.5kPa计算。将归一化质量指标数值与成本归一化指标相除得技术经济指数,最后进行排序,可得表7。

表7 技术经济比选概况

由表7可看出,质量与成本最优组合是E1-C1,即2层沥青混凝土皆采用普通沥青且下面层厚度为5cm的沥青面层结构,在水泥混凝土基层裂缝处加铺1道聚酯玻纤布。结合表6所示结果可认为,在裂缝处加铺聚酯玻纤布和满铺橡胶沥青应力吸收层均可使道路的抗反射裂缝性能满足设计要求,且在成本方面较增加沥青层结构厚度和改变材料类型更有利。

对于以上最优方案仅仅是考虑了抗反射裂缝性能单个因素,若考虑路面上面层的水损、车辙等路用性能,AC-13普通沥青混合料难以满足要求,应采用排名第2的EI-A1方案。

4 厂区道路实例验证

结合本文依托的广东省某冷链产业园园区道路项目实例,对水泥混凝土路面接缝处加铺聚酯玻纤布的效果进行了现场验证。

4.1 施工工艺

1)对水泥混凝土基层裂缝进行热沥青砂浆灌缝处理,处理范围包括板块间的接缝、胀缝、使用过程出现的裂缝。

2)喷洒乳化沥青黏层油,并粘贴聚酯玻纤布。聚酯玻纤布覆盖裂缝居中贴置,宽1.2m,若遇弧形裂缝,则裁剪使之贴合;搭接长度50cm。

3)在聚酯玻纤布上方再洒布1层乳化沥青,使之上表面与沥青混凝土层连接紧密。

4)在黏层未干燥前应封闭交通,不允许车辆驶入,以保护聚酯玻纤布粘贴牢靠;待黏层达到施工要求后,再铺筑沥青混凝土。

4.2 现场实施情况

本项目为厂区道路,道路面积2万m2,主要为大面积的冷藏车回转场,无明确的横缝与纵缝,故对所有水泥混凝土板的接缝均铺设聚酯玻纤布(见图10),施工时间为2021年9月30日,施工周期3d。

图10 聚酯玻纤布铺设情况

2022年9月1日进行第1次回访,此时已通车超过半年,车型均为40ft集装箱冷藏车或半挂冷藏车,经原地调查,原先标记的水泥混凝土接缝处的沥青路面未出现裂缝,整体使用情况较好。

5 结语

本文基于20种技术组合方案,建立与之相对应的有限元模型,开展力学分析,并结合定额测算每种方案对应的成本,最后开展技术经济分析,得到以下结论。

1)在原方案基础上,增加3cm结构厚度可减小目标位置处的拉应力24.2%,同时增加29.8%的成本;上面层采用高强沥青可减小目标位置拉应力11.5%,同时增加2.2%的成本;加铺2cm橡胶应力吸收层可减小目标位置拉应力66.6%,同时增加27.3%的成本;加铺聚酯玻纤布隔离层可减小目标位置拉应力44.3%,增加2.4%的成本;本案例中,质量和成本最优组合为E1-C1。

2)对于抗反射裂缝性能的技术经济分析,应考虑各技术方案对性能的增益是否达到或超过设计规范要求,为此,需对各方案做进一步的针对性验算,求得刚好满足规范要求的归一化的质量指标后才可进行技术经济分析。

3)通过跟踪实体工程实施过程,采用E1-C1方案,即水泥混凝土基层接缝处铺设聚酯玻纤布方案的施工工艺操作简单,施工质量易于控制,但需注意聚酯玻纤布与黏层油粘贴牢靠后才能铺筑面层沥青,以减少碾压对聚酯玻纤布的扰动。