走,去弄堂找风啦!

朱嫣婷

缘起:

在这个夏天,孩子们带着任务卡,在爸爸妈妈的陪伴下进行了第一次弄堂的探究之旅,分享时孩子们有许许多多感兴趣的话题。

桃子说:“弄堂很小很小的,我和妈妈都不能并排走。”

馨馨说:“弄堂里的房子都旧旧的,不知道里面是什么样的?”

豪豪兴奋地说着:“老师,我发现弄堂里风特别大,很凉快的!”

豪豪一句话刚说完,宸宸就反驳道:“一点都不凉快,我去的时候出了许多汗还吃了冰淇淋呢!”

豪豪不服气的说:“我说的都是真的,我奶奶都说了,弄堂里有穿堂风,最舒服了!不信我下次带你们去看!”

随着孩子们第一次弄堂的探究活动,他们对弄堂从原本的陌生到逐渐产生兴趣,萌生出一个个有趣的话题,而这些话题其实就是我们课程的生发点。

教师的思考:弄堂是上几代人生活、长大的地方,虽然现在的孩子们大多早已不在弄堂生活,但是弄堂作为孩子们生活周边的环境,是非常有特点的,也是孩子们想尝试了解的。而风是一种常见的自然现象,是我们每天生活都要接触的,孩子们因为处于弄堂这一狭长的特殊空间里,他们能更加容易地感知到风的存在,对风的感受也显得更加明显。《指南》中指出“大自然和生活中真实的事物与现象是幼儿科学探究的生动内容,激发探究兴趣,体验探究过程,发展初步的探究能力是幼儿科学学习的核心。”生活中的自然现象是幼儿探究的重要内容,而弄堂里的风这一话题,是孩子们特别感兴趣的,作为教师,应该充分调动孩子已有的关于风的经验,利用策略、工具、方法带领孩子进行深度探究。

一、弄堂风的初印象

因为风看不到、摸不着、闻不了,那孩子们都是如何感知到风的存在的,我抛出问题,让孩子们分享自己的已有经验。

教师提问:“你找到风了吗?是什么样的感受?”

轩轩说:“我感觉风是软软的。”

一一说:“我的脸上好像有风挠痒痒一样!”

乐乐说:“穿裙子的时候最喜欢有风了,裙子飘起来可漂亮了。”

娃娃说:“老师老师,我走弄堂的时候正好带着风车,风吹过来我就感觉到了,我的风车也马上转起来了,我跑起来,风车就转得更快了。”

……

教师的思考:在这次弄堂之行之后,孩子们对弄堂里的风产生了好奇心和探究欲望,教师应该抓住这一契机,利用孩子们的兴趣点,发挥弄堂这一特殊空间的作用进行探究。在已有经验的基础上,教师通过追问,支持和引导孩子进一步思考,真正让孩子们去感受风这一自然现象。因此,我们准备带着宸宸的问题再去探访一次弄堂!

二、弄堂的风再感受

在去弄堂之前,我们要做好前期准备,有目的地去弄堂进行一次找风之旅!

我们的计划

(1)走哪条弄堂?

这么多弄堂,我们没有足够的时间都走一遍,我提出问题“要从这么多弄堂里选出比较有特点的弄堂,应该怎么选择呢?”

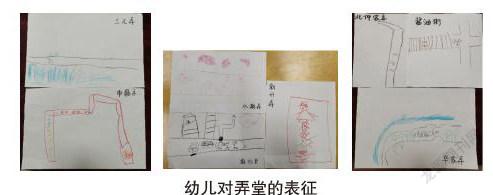

我引导孩子们观察、对比,寻找出一些弄堂的地形特点,根据我们已经了解的弄堂特点,我们将孩子们有兴趣的若干弄堂进行了地形特点分类,主要分为窄窄的弄堂、宽宽的弄堂以及有窄有宽的弄堂。

(从左往右分别是窄窄的弄堂、宽宽的弄堂、有窄有宽的弄堂)

我们通过对弄堂地图的观察,结合已有走访经验,通过投票的方式,从三种地形类型的弄堂里各选出一条作为我们这次弄堂找风的地点,三元弄代表窄窄的弄堂,新开弄代表宽宽的弄堂,北仲家弄代表有窄有宽的弄堂。

(2)带什么工具?

①可能用到什么工具?

风虽然与我们的生活息息相关,但对于孩子来说看不见摸不着的东西是很难去探究的。所以在开展的过程中,我们需要借助一些材料工具,使无形的风变得具象化,从而方便孩子们观察。那什么样的工具是适合我们的探究活动的呢?我们再一次进行了讨论。

教师提问:“哪些工具可以帮助我们感受风,比较风的大小呢?”

娃娃说:“可以带风车,上次我也带了风车,可以看到风车转的。”

嘉诚说:“毛巾可以,风大就吹起来了。餐巾纸好像也可以。”

鑫鑫说:“小旗子也可以,就像我们操场上的国旗,会飘起来。”

暄妍说:“用绳子,随便什么绳子,不能太重的,不然吹不起来。”

……

教师的思考:孩子们的想法是天马行空的,他们能根据自己的生活经验和一些事物的特点进行猜想,而我并没有限制他们畅所欲言的表达。但是这么多材料并不都适合风力观测,同时过多的工具也会影响孩子探究的专注度,我希望能带着孩子进行一次相对科学的工具筛选,让他们知道在科学探究的过程中可以使用这样一种好的方法。

②工具的筛选

到底哪些适合我们用来找风、比较风,我们准备好材料,在幼儿园风比较大的消防通道一一进行了实验,经过尝试,大部分材料都可以成功看出风对材料形态的影响,排除一些不成功的材料,我们筛选出可以观测风的工具。

③我們的决定

考虑找风的工具需要满足:孩子特别喜欢的、取材简便的、观察清晰的,最终我们在成功的几项材料中投票选择风车和丝带作为我们去弄堂观测风的工具。

去弄堂找“风”

(1)分组找“风”

孩子们根据自己的意愿选择一条弄堂进行找“风”,一进入弄堂,他们就开始用自己的方式来感受风。当我提出问题:“哪条弄堂的风比较大?”阳阳说:“三元弄风大,因为我风车转得快。”颢霖说:“北仲家弄的弄堂口风很大,我都感觉冷了。”一一说:“我觉得新开弄风也大,我的刘海都吹起来了。”大家的探究结果各不相同,争执不下,谁也不服谁。

出现两个新问题:①大家走的弄堂不一样,无法进行对比?

②应该如何表示风力大小?

(2)达成共识,选择北仲家弄

既然不同的弄堂无法进行风力对比,那我们就选择其中一条,北仲家弄有宽有窄,大家一致同意选择它作为我们最后的找风地点。

①合适的找“风”位置在哪里?

因为孩子们有玩风车的经验,在这个过程中,我并没有提出要求,在玩风车时,他们感受到了弄堂的风,过程中常常能听到孩子们的讨论,也对哪个地方风大、哪个地方风小有了一些印象。走完一遍之后,孩子们已经能够用简单的话来表达刚刚的感受。

鑫鑫说:“好像在弄堂中间风最小,我的风车都转不起来。”

阳阳:“弄堂中间我的风车也转了,就是会慢一点,但是在弄堂最里面要转弯的地方,我等了好久都不转。”

轩轩:“我的也没有转,我觉得弄堂中间的风才是最小的。”

从孩子们的讨论中反复提到弄堂口、弄堂中间和弄堂最里面三个地点,新的问题出现:弄堂口、弄堂中间和弄堂最里面,这三个地方到底哪里的风最大,哪里的风最小呢?

②哪里的风大?哪里的风小?

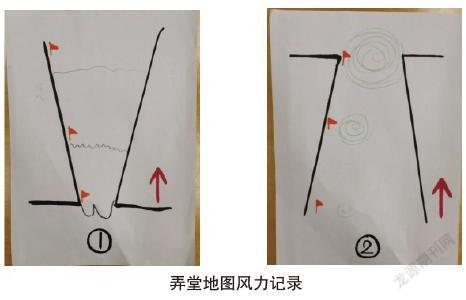

我们准备再走一遍弄堂,这次我交给孩子们一张白纸一支笔,请他们把这三个地方风的感受记录下来。因为孩子们有类似的相关经验,孩子们比较统一地决定用波浪线来表述风力大小。如果没有风就是平平的线,如果风很大就是上下起伏特别大的波浪线,相对的小风就是起伏比较小的。但由于波浪线的表征方式比较主观,每个孩子对风力大小的感受和判断标准都不同,最后的对比比较困难。

新的问题出现:用波浪线表示的风力大小对比起来比较困难,能否借助其他工具来记录风的大小?

③怎么记录风的大小?

这次,我们借助工具——丝带和筷子再一次弄堂找“风”。运用这个工具,能比较清楚的发现风大的时候丝带飘的很高,风小的时候丝带就会垂下来,以丝带飘起来的角度来记录和比较风力大小。

通过这个方法,我们经过观察和比较,最后得出了比较统一的结论:弄堂口是风最大的地方,而弄堂中间和弄堂最里面是风相对比较小的地方。

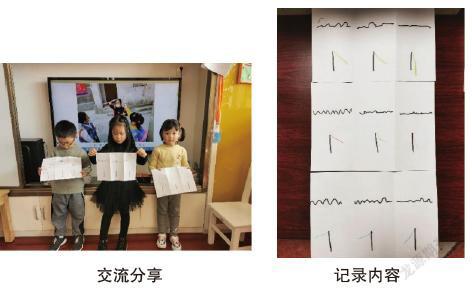

④分享找“风”成果

孩子们兴致勃勃地回到班级,大家一起交流着找“风”过程中的发现。这时我们发现,明明在弄堂里面记录的好好的,回到教室分享时,大家的记录表放在一起却很难进行对比,丝带角度的高低大多都很类似。没有办法告诉大家,风在不同位置的大小变化,看来我们这次比较弄堂风力的探究“失败”了。

为什么我们会“失败”呢?我把问题抛给孩子,经过孩子们的讨论,大家得出一致的结论,因为我们并没有专业的测风工具,也许我们的找“风”活动进行到这里就要告一段落了。

教师的思考:问题是孩子探究的源泉。三个问题层层递进,带着孩子们一步步去思考、尝试,在过程中积累了孩子的新经验。而弄堂作为我们找“风”的载体,因为它自身有宽有窄的特性,才能保障和支持孩子们的探究需要,给他们提供机会去感知风的存在,感受风的大小。同时,孩子们在探究中,对测风工具的选择、对弄堂地形特征的了解、对线条的表征形式都有了更加深入的发展。

三、决定再次找“风”

继上次失败之后,孩子们几天都没有再提找“风”的事,但在一次晨间户外游戏中,我关注到有几个孩子在原先准备记录游戏故事的白纸上,还在用波浪线的方式记录着风的感受,我被他们执着的探究精神打动了,孩子们的探究精神是需要呵护的,也许我们的找“风”活动不该就此结束。

1.提出想法,寻找科学的工具

为了了解孩子们的探究需要,进一步支持孩子们的探究行为,我加入了他们的对话。

一一说:“老师,我们能不能再去弄堂找一次风?”

我说:“可以呀,不过我们要先想想办法,做好准备再去找风。我们上次失败是因为什么呢?”

可乐说:“因为我们没有专门的测风工具,老师,你能想想办法吗?”

(1)请教有经验的人

我馬上想到了我们幼儿园的男老师他对科学方面比较感兴趣,了解的科学知识也比较广泛,或许我们可以找他试试。

知道有机会再次找“风”,孩子们都急着催我把计老师请到我们班。计老师给孩子们介绍了风的一些作用,还简单介绍了测风的工具,但是我们幼儿园里暂时还没有,也没法知道它长什么样。

(2)找到科学的工具

这时珉珉举手说:“老师,可以去淘宝找一找,上面什么东西都买得到。”我们打开淘宝进行了搜索,发现了各种各样的专业风力测量仪,原来用这些就可以测出准确的风力大小了。在众多测风仪里,我找到了一款比较适合这个年龄段孩子的测风仪器,为了让孩子有一个可以科学测风的工具,我准备购买一些作为我们再次找“风”的重要工具。

风力测量仪很快到了我们手中,我们观察并认识了测风仪的样子,知道了每个部分的作用和使用方法,这时孩子们又七嘴八舌的讨论起来了。

森森说:“我觉得这次我们肯定可以成功了,太开心了!”

我说:“除了工具想想还有什么需要准备的?这次我们要做好充分的准备哦!”

淇淇说:“还需要准备记录表,可以画波浪线的那种。”

我引导孩子们发现除了科学的工具,我们还需要一张合适的记录表,帮助我们去记录、比较、归纳探究的结果。

2.寻找合适的测风记录表

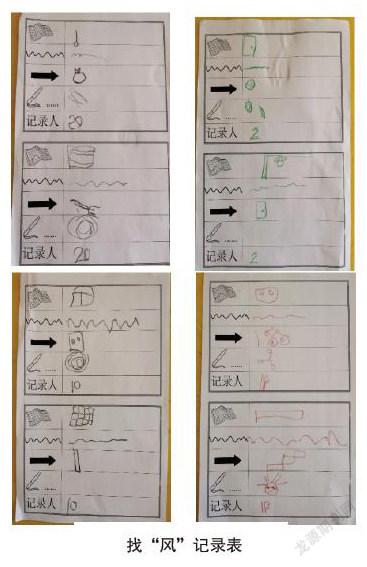

那记录表上应该包含哪些内容呢?我觉得应该让孩子们先尝试自由记录,然后从记录内容中梳理出可用的、适合他们的记录内容,从而总结归纳出我们自己的记录表。

(1)园内尝试,随意记录

每次测风我交给每一组纸和笔,让孩子们记录观测过程中任何想要记录的内容。孩子们记录的内容多种多样,回到班里我陪着他们进行总结和分享。

有这么多内容,我们需要找到值得被记录下来的,对我们测风有帮助的内容。

(2)梳理经验,形成我们的测风记录表

那哪些是对测风有价值的,值得被记录的?我们再一次进行了讨论。我们对有记录意义的内容进行了选择,也在活动中进行了记录表的调整修改,最后使用的记录表涉及观测地点、风力的感觉、箭头所指的风向、任何其他想记录的内容以及记录人这几个方面,我们的记录表完成啦!

3.找“风”再出发,成功啦!

测风工具和测风记录表都已经准备好了,带着这些东西,我们再次出发到北仲家弄找“风”。为了让我们的测风结果更明确、更有价值,我们在弄堂里挑选了一段喇叭状的路段,孩子们分成两个测风小组,一组从弄堂口开始往弄堂最里面里走,另一组从弄堂最里面往外走。测风活动结束后,我们通过两组测风记录表和弄堂地图的对比,孩子们一下子就发现了两组的记录结果一致,都是弄堂口的风力最大,弄堂里的风力最小。

这次我们终于成功获得了测风的结果,弄堂各处地形的不同对弄堂里的风大小产生了影响,弄堂口是整个弄堂风最大的地方,相反越往弄堂深处走,风就会越小。我们的找“风”活动成功啦!

教师的思考:总结我们这一次找“风”行动成功的原因,孩子们的反复尝试、科学专业的工具、适宜的记录表,三者缺一不可。在这个过程中,孩子们完全投入到活动中,真實的感受到了风这种自然现象在弄堂这一特殊的空间中的有趣现象,在反复尝试中通过对比发现了弄堂口的风大,弄堂里的风小的现象。

感悟:

《走,去弄堂找风啦!》是孩子在弄堂里发现风比较大而引发的一系列问题,从而生发出的一个个真实有趣的故事,这些故事见证了孩子们的成长!

1.问题推动科学探究:孩子是永远有十万个为什么的好奇宝宝。他们对弄堂里的风产生了强烈的好奇心,引发了一系列关于风的问题,而正是这些问题,不断推动着孩子们去探究,在探究中尝试用科学的方法使用工具并进行记录,他们的问题意识,值得我们去保护和关注。

2.执着坚持助力科学探究:孩子是执着寻找答案的小小科学家。成功是每个孩子所希望得到的,但并不是一蹴而就的,在尝试找“风”和比“风”的过程中,虽然我们经历了失败,但是失败之后他们依然坚持,通过思考、讨论,不断完善我们的计划,而每一次的努力都让他们向成功走近一步,体现了他们在科学探究自然现象的过程中不畏困难、执着坚持的探索精神。

3.经验升华实现科学探究的深度:孩子是在经验中不断认识世界的冒险家。从“穿堂风”到“幼儿园的风”再到“生活中的风”,从生活中来又回归生活,孩子们在不断建构经验的过程中勇往直前地认识周围世界,这样的学习品质也为孩子的将来积累了一生受用的经验,这不就是我们教育的初心吗?