基于数据挖掘探析厉兑穴主治病症和配伍规律

柳 笛,朱永政,贾红玲,张振领,张永臣,4△

(1.山东中医药大学,山东 济南 250355;2.山东中医药大学第二附属医院,山东 济南 250001;3.聊城大学,山东 聊城 252059;4.山东中医药大学附属医院,山东 济南 250014)

厉兑穴首载于《灵枢·本输》,即“胃出于厉兑,厉兑者,足大趾内次趾之端也,为井金。”厉兑在足第2趾末节外侧,距趾甲角0.1寸处,为胃经之井穴,五行属金,有清热和胃、开窍醒神之效。关于其主治,《针灸甲乙经·阴阳相移发三疟第五》云:“疟不嗜食,厉兑主之。”[1]关于其配伍,《针灸资生经·水肿》云:“天枢、丰隆、厉兑、陷谷、冲阳,主面浮肿。”[2]本研究将数据挖掘与中医文献学相结合,对新中国成立前、后相关文献进行归纳、整理,探析厉兑穴主治病症和配伍规律,以期为临床和科研提供依据。

1 研究方法

1.1 1949年前文献采集

1.1.1 文献来源 以《中华医典》[3]和“全国报刊索引”中的上海图书馆民国时期期刊全文数据库(1911—1949年)为检索源,以“厉兑”为检索词,时间为1949年10月1日前。

1.1.2 纳入标准 ①厉兑单穴、配伍治疗疾病的条文;②厉兑以针刺、艾灸和点刺放血等针灸疗法的条文;③涉及厉兑主治病症歌诀、医案及概述性的条文。

1.1.3 排除标准 ①涉及厉兑定位、穴性的条文;②厉兑作为病变部位的条文;③涉及厉兑针灸禁忌的条文;④治疗无效或失治、误治的条文。

1.2 1949年后文献采集

1.2.1 文献来源 以“厉兑”为检索词检索中国知网、万方、维普及SinoMed;以“lidui”或“ST45”为检索词检索PubMed和Web of Science,限定时间为1949年10月1日—2020年6月31日。

1.2.2 纳入标准 ①厉兑单穴、配伍治疗疾病的文献;②临床文献类型为个案报道、临床研究和经验总结等;③厉兑以针刺、艾灸、电针和穴位贴敷等针灸疗法为主,且有临床意义的文献。

1.2.3 排除标准 ①与动物实验相关的文献;②涉及厉兑国际标准穴名,但不是指厉兑穴的文献;③治疗无效或失治、误治的文献。

1.3 数据的规范化处理

1.3.1 病名名称规范 参照“十三五”教材中医内、外、儿、骨伤、眼及耳鼻喉科学[4-9]等对病名名称进行规范,若不能准确概括或教材中未出现的症状,则以文献描述为准。

1.3.2 腧穴名称规范 参照《腧穴名称与定位》[10]、“十三五”教材《经络腧穴学》[11]等,对配伍腧穴名称进行规范。若文献中涉及“同名穴位”表述及繁体字、通假字,规范时进行更正;若涉及的穴位未记载,则在穴位分析中予以剔除。

1.4 统计学处理

对重复性文献,统计时根据年份,选择最早的录入,采取双人双录入并进行数据校对。筛选后,录入SQL Server数据库,运用数据挖掘软件Gephi、VOSviewer进行统计学分析。

2 结果

2.1 1949年前数据挖掘结果

检索到医籍136部且无民国期刊,条文共705条。筛选后,最终纳入古籍69部,条文307条。其中,单穴主治医籍38部,条文78条;配伍主治医籍54部,条文229条。具体内容如下。

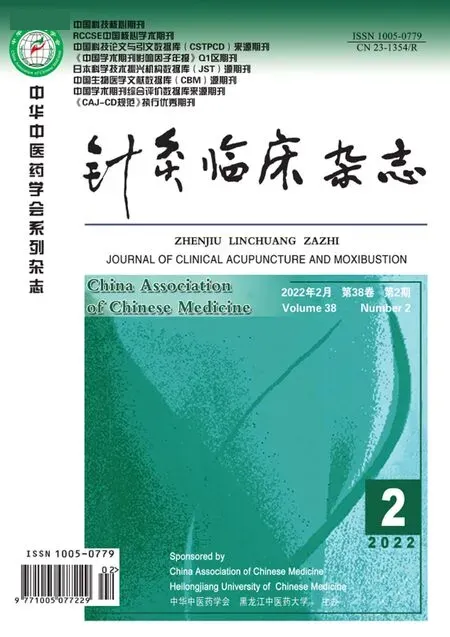

2.1.1 厉兑单穴主治病症及优势病症 单穴主治病症29种,总频次370次,涉及6个科别,内科病症频次最高,占58.65 %。见表1。参考公式:平均频次X=总频次/总病症数(下同),≥X的为优势病症。频次≥13的为单穴主治优势病症,共14种,降序排列为:水肿、厥证、疟疾、多寐、易惊、腹痛、喉痹、汗证、龋齿、鼻塞、鼻衄、热病、足寒和鼻鼽。

表1 1949年前厉兑单穴主治病症

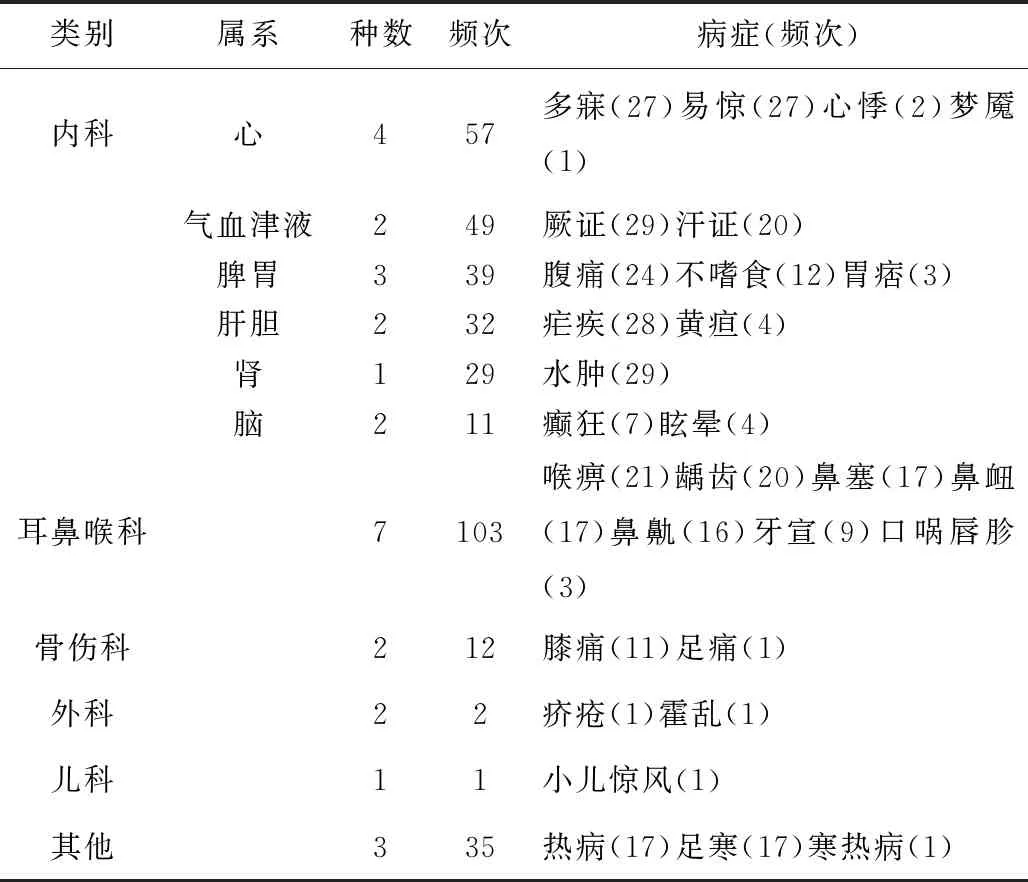

2.1.2 厉兑配伍腧穴主治病症及优势病症 配伍主治病症36种,总频次241次,涉及7个科别,内科病症频次最高,占61.00 %。见表2。优势病症15种,降序排列为:疟疾、厥证、龋齿、中风、梦魇、汗证、水肿、疮疡、不嗜食、鼻塞、热病、疔、多寐、腹痛和喉痹。单穴、配伍主治病症均以内科及耳鼻喉科病症居多;但配伍主治增加了眼科病症。

表2 1949年前厉兑配伍主治病症

2.1.3 厉兑单穴及配伍主治优势病症比较 为更加清晰地对1949年前厉兑单穴、配伍主治优势病症进行比较,采用Gephi进行模块化分析,构建复杂网络模型。见图1。节点越大,节点间连线越粗,说明数据强度高,属高频病症;同一颜色属于同一科别。由此可知,1949年前厉兑单穴、配伍主治优势病症数量大致相同,且有共同主治优势病症。为喉痹、疟疾、热病、腹痛、汗证、多寐、水肿、鼻塞、厥证和龋齿,说明厉兑单穴或配伍腧穴治疗以上疾病,均有效果。

2.1.4 厉兑配伍腧穴 厉兑配伍腧穴共153个,其中经穴142个,所属经络14条,分属最多的经络为胃经、大肠经,多使用特定穴,尤其是五输穴;奇穴11个。为更加客观、准确地展示厉兑配伍腧穴的具体情况,采用VOSviewer进行分析,构建科学知识图谱。见图2。节点越大,节点间连线越粗,说明数据强度越高,属高频配穴;同一种颜色代表同一个聚类,说明这一组配穴关联度高。

通过调整配伍腧穴出现频次(频次≥15次)得到图3,共有18个配伍腧穴,形成3个聚类。图3红色类配穴多位于下肢部,分属经络多为胃经,特定穴多为五输穴;绿色类配穴多位于上肢部,分属经络多为大肠经,特定穴多为五输穴;蓝色类配穴多位于上肢部,特定穴均为五输穴中井穴。

2.2 1949年后数据挖掘结果

检索到文章575篇。筛选后,纳入文献62篇,其中,单穴主治病症纳入文章10篇,配伍主治病症纳入文章52篇。具体内容如下。

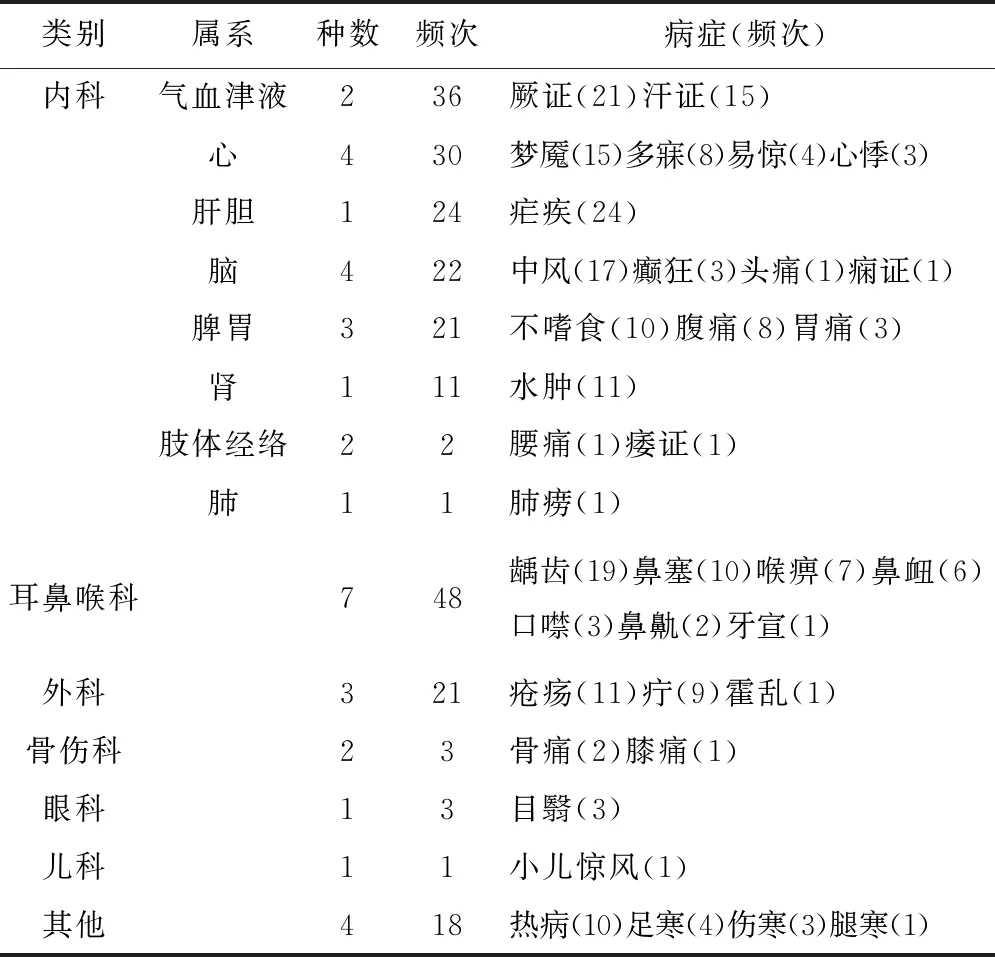

2.2.1 厉兑单穴主治病症及优势病症 单穴主治病症10种,总频次17次,涉及4个科别,眼科、耳鼻喉科病症频次最高,各占35.29%。见表3。优势病症4种,降序排列为:针眼、头痛、小儿面瘫和粉刺。

表3 1949年后厉兑单穴主治病症

2.2.2 厉兑配伍腧穴主治病症及优势病症 配伍主治病症30种,总频次52次,涉及7个科别,内科病症频次最高,占50.00%。见表4。优势病症9种,降序排列为:头痛、不寐、面瘫、保护脑组织、颅脑损伤、梦魇、中风、粉刺和牙痛。单穴主治病症以眼科、耳鼻喉科病症居多,配伍主治病症以内科中脑系、心系病症居多;且配伍主治增加了儿科、骨伤科及其他病症。

表4 1949年后厉兑配伍主治病症

2.2.3 厉兑单穴及配伍主治优势病症比较 1949年后厉兑配伍主治优势病症多于单穴,且有共同主治优势病症,为头痛、面瘫和粉刺,说明厉兑单穴或配伍腧穴治疗以上疾病,均有效果。见图4。

2.2.4 厉兑配伍腧穴 厉兑配伍腧穴共116个,其中,经穴105个,所属经络14条,分属最多的经络为胃经,多属特定穴,尤其是五输穴;奇穴11个。见图5。

通过调整配伍腧穴出现频次(频次≥5次)得到图6,共有19个配伍腧穴,形成两个聚类。图6红色类配穴多位于头面部,分属经络多为胃经,特定穴多为交会穴;绿色类配穴多位于下肢部,特定穴均为五输穴中井穴。

3 讨论

3.1 主治病症分析

通过对1949年前、后现存中医文献的统计学分析,得出1949年前、后厉兑主治病症涉及科别较多、范围较广。1949年前单穴、配伍主治病症均以内科中心系、气血津液及耳鼻喉科病症居多,且配伍主治增加了眼科病症;1949年后单穴主治病症以眼科、耳鼻喉科病症居多,配伍主治病症以内科中脑系、心系病症居多,且配伍主治增加了儿科、骨伤科及其他病症。厉兑主治规律体现在:①治疗本经循行所过之处的病症。厉兑为足阳明胃经之井穴,胃经循行“起于鼻”“下循鼻外,入上齿中,还出挟口,环唇”“上耳前,过客主人”“循喉咙,入缺盆”(《灵枢·经脉》),“经脉所过,主治所及”,故可以治疗龋齿、喉痹等耳鼻喉科病症;另胃经循行“下膝膑中,下循胫外廉,下足跗,入中指内间”“下膝三寸而别,下入中指外间”(《灵枢·经脉》),故可以治疗足寒、膝痛等下肢疾患。②治疗脏腑相关病症。《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者, 取之井。”《灵枢·九针十二原》云:“凡此十二原者,主治五脏六腑之有疾者也。”《类经·十四、井荥腧经合数》云:“如井泉之发, 其气正深也。”[12]脉气生发以脏腑为根本,井穴是脉气之所出,是阴阳经脉在四肢末端的交汇点。故欲调脏腑,于井刺之[13]。且胃经在脏腑络属上与被称为“后天之本”的脾胃相联系[14],故可以治疗腹痛、不嗜食等脏腑病症。③治疗本经之络脉病症。络脉浅表,起于肢体末端,与井穴位置相近,井主络的理论基础是二者联系紧密。《素问·缪刺论》云:“邪客于足阳明之络,令人鼽衄,上齿寒,刺足中指次指爪甲上与肉交者,各一瘠。左刺右,右刺左。”且胃经之络脉“上络头项,合诸经之气,下络喉嗌”(《灵枢·经脉》),从《素问·缪刺论》全文而言,井主同经之络病[15],故可以治疗鼻鼽等耳鼻喉科病症。

1949年前、后厉兑主治优势病症多发挥其远治作用,治疗远隔部位的脏腑病症。如《针灸聚英·头面》云:“面浮肿兮厉兑穴。”[16]《备急千金要方·喉痹病》云:“厉兑、涌泉……主喉痹哽咽,寒热。”[17]再如艾诗奇等[18]对29例面瘫患儿,三棱针点刺患侧厉兑穴,总有效率92%。张银开[19]对66例偏头痛患者,针刺厉兑等穴,总有效率为93.94%。与1949年前厉兑主治优势病症比较,1949年后治疗病种明显减少,但主治范围有所扩大,主要表现在眼部、脑部病症。如连维真[20]治疗30例麦粒肿患者,三棱针点刺厉兑,均1次见效。又如叶党华等[21]对20例重型颅脑损伤患者,针刺厉兑等穴,结果显示患者脑脊液中IL-6水平显著降低。

3.2 腧穴配伍规律分析

1949年前、后厉兑配伍腧穴数量不一,但均涉及经穴、奇穴和阿是穴。通过对可视化图谱分析,得出1949年前厉兑优势配穴多位于上肢部、下肢部,分属经络多为胃经、大肠经,特定穴多为五输穴,体现了上下、本经、同名经和井井配穴等,如厉兑-内庭、厉兑-合谷和厉兑-隐白等。内庭为胃经之荥穴,有清降胃火、通涤腑气之效,厉兑配伍内庭常用于治疗鼻衄、龋齿等五官热性病症、热病和胃肠病症,如《神应经·鼻口部》云:“齿龋……厉兑。”[22]合谷为大肠经之原穴,对于头面五官诸证,无论寒热虚实均有良效,且合谷为阳经要穴,具有轻清走表、宣泄气分之热和升散通透之效[23],故二者配伍常用于治疗热病、汗证、鼻塞等头面五官病症和外感表证,如《针灸聚英·发热》云:“汗不出,取合谷……厉兑、解溪、风池。”[16]隐白为脾经之井穴,善治精神类疾患,为“十三鬼穴”[24],有清心宁神、温阳回厥之效,厉兑配伍隐白常用于治疗梦魇、厥证等神志疾患,如《针灸聚英·百证赋》云:“梦魇不宁,厉兑相谐于隐白。”[16]

与1949年前厉兑优势配伍腧穴相比,1949年后增加了头面部腧穴、交会穴。通过对可视化图谱分析,得出1949年后厉兑优势配穴多位于头面部、下肢部,分属经络多为足阳明胃经,特定穴多为五输穴、交会穴,体现了上下、本经和井井配穴等,如厉兑-足三里、厉兑-隐白等。足三里为胃之下合穴、胃经之合穴,厉兑配伍足三里常用于治疗痹证、呃逆等胃肠病症和肢体经络病症,如萧韵雅等[25]对40例膝关节骨性关节炎患者,针刺足三里、厉兑等穴,配以中药治疗,加速血液循环和炎症渗出物吸收,有效率为95.00%,ISOA积分、VAS评分均较低(P<0.01)。厉兑配伍隐白主治病症与1949年前大致相同,常用于治疗不寐等神志疾患,如陈利等[26]对23例心脾两虚型不寐患者,针刺双侧厉兑、隐白,治疗总有效率为95.7 %,能有效干预患者PSQI评分,在临床治疗之中有肯定优势。

综上所述,本研究将数据挖掘与中医文献学相结合,以1949年10月为节点,对新中国成立前、后现存的中医文献进行归纳、整理,分析并总结得出结论:厉兑穴主治以本经、脏腑和络脉病症为主,优势病症多发挥其远治作用;配伍规律体现了上下、本经、同名经和井井配穴等。得出的结论可为临床应用与科研研究提供依据,数据挖掘技术能够从大量数据中获得最有价值的信息,将其广泛应用于腧穴研究还需要进一步探索。