黄河流域砒砂岩区多动力侵蚀交互叠加效应研究

张 攀,姚文艺,肖培青,刘国彬,杨春霞

(1.黄河水利委员会黄河水利科学研究院 水利部黄土高原水土保持重点实验室,河南 郑州 450003;2.中国科学院 教育部水土保持与生态环境研究中心,陕西 杨凌 712100)

1 研究背景

黄河流域砒砂岩区土壤侵蚀剧烈[1],且为典型的水力、风力、冻融多动力复合侵蚀类型[2],研究其多动力侵蚀叠加规律,对于揭示砒砂岩区土壤侵蚀机理,制定相应的治理对策具有重要意义。

砒砂岩集中分布于内蒙古自治区鄂尔多斯市、陕西省府谷县及山西北部部分地区,面积1.67 万km2,该区域处于多种自然环境要素相互交错的过渡区,生态系统极度脆弱,具有水力、风力、冻融等多动力在时间上交替、在空间上叠加的侵蚀特征,在冬春季冻融、风化严重[3-4],到了夏秋季暴雨洪水多发,加之砒砂岩胶结程度差、结构松散,水力侵蚀剧烈[5-7],形成了相当复杂的多动力复合侵蚀机制[8-11]。砒砂岩区生态系统退化除与砒砂岩质地性质、人类活动有关外,还直接受制于复合侵蚀的驱动,多类侵蚀子过程交互叠加,使这一地区形成了与单一风蚀或水蚀不同的泥沙侵蚀、搬运、沉积过程[12-15]。多动力复合侵蚀现象及其危害早已为人们所注意[16-17],国外多相侵蚀研究区域主要分布于沙漠与流水镶嵌地貌类型区[18-19],对多相侵蚀交互关系的研究主要集中在风力对流水沉积物,以及流水对风积物进行的交替侵蚀、搬运与沉积过程[20-21],通常采用地质地貌学、河流动力学的理论,从风水交互作用形成的地貌景观、地层沉积物与风沙系统及地表集水作用关系的角度研究风水侵蚀动力过程[22-23]。自1980年代以来,我国学者开始从不同角度对多相侵蚀问题进行相关讨论,研究区域主要分布于黄土高原风水交错带、北方农牧交错带等干旱、半干旱区域,通常采用局地或试验小区观测,以揭示年或季节尺度风水两相侵蚀特征,内容主要涉及水风交互侵蚀区类型的划分[24-25]、两相侵蚀的时空变化与分布[26-27]、风水交互侵蚀特征[28-29]、动力交互过程中的泥沙搬运与堆积等方面[30-32]。但目前的研究主要关注于复合侵蚀发生过程、侵蚀类型及侵蚀产沙量等方面[33],而在多动力交互侵蚀的叠加效应方面却是研究的薄弱环节。复合侵蚀不是多种单一侵蚀过程的简单线性相加,而是一个多动力侵蚀相互耦合的复杂体系,其耦合效应表现为:①通过下垫面特征的改变而产生耦合作用;②通过形成高含沙水(风)流产生耦合作用[34]。因此,通过量化侵蚀边界和侵蚀过程的变化,研究多动力因子耦合作用机制,实现对复合侵蚀系统叠加效应的揭示,是深入认识这一地区土壤侵蚀产沙机理的关键。

为此,本文利用人工降雨-室内风洞-冻融过程循环试验等方法,模拟多动力复合侵蚀营力交互作用,以单一侵蚀营力作用下的产沙过程模拟作为参照试验,研究水蚀、风蚀、冻融的复合侵蚀机制及其关系,分析不同侵蚀营力组合对产沙过程的影响,进而明晰风蚀、冻融与水蚀过程耦合的叠加效应,深化认识复杂侵蚀环境下砒砂岩区水土流失规律。

2 材料与方法

2.1 试验装置与材料利用水利部黄土高原水土保持重点实验室在郑州“模型黄河试验基地”建造的人工降雨-风洞-冻融循环实体模型开展复合侵蚀试验。该模型由封闭式制冷系统、紧凑回流式低紊流风洞、人工模拟降雨系统、试验土槽和轨道等5 部分组成(图1)。其中,人工模拟降雨系统由下喷式模拟降雨器、压力管道、计算机控制系统和蓄水池构成,每组降雨器上配备5 个不同大小的喷头,其喷洒雨滴的直径在0~3 mm,可模拟30~180 mm/h 的降雨强度,喷头距地面22 m,使95%以上的雨滴终速达到天然降雨终速,并通过计算机控制系统界面可以设定降雨强度和降雨历时;紧凑回流式低紊流风洞系根据空气动力学原理设计,有效试验段直径4 m,全长30 m,风洞内安装风机、导风板和自动风速采集器,风速风向可自动交替变换,模拟风速范围为0~30 m/s,可模拟外界自然风,并通过自动风速采集器直接读取模拟风速;封闭式制冷系统主要由7.5 m×3 m×4 m(长×宽×高)的冷冻箱、制冷设备构成,箱体系采用彩钢聚氨酯硬泡夹芯保温板制成,内置两台工业空调设备,模拟温度0~-30℃,可模拟自然条件下土壤冻融循环过程;试验土槽为5 m×1 m×0.6 m(长×宽×高)的标准可调坡度土槽,坡度变化范围在0~35°,土槽底设有直径为5 mm 的透水孔,以保证土壤水自由入渗,土槽底架上装有4 个轮子,可在轨道上来回滑动,在试验土槽内埋设全自动水分-地温采集系统,配置5 通道水分-地温传感器,测点位置按沿土层纵向埋深10、20、30、40、50 cm 布设,实时获取5 个层面土壤水分和温度变化过程。试验用土为取自于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗(北纬39°47′39″,东经110°36′3″)二老虎沟小流域的砒砂岩表层风化土壤,其密度为1.2~1.4 g/cm3(表1)。

表1 供试土壤的主要物理特性

图1 室内人工降雨-风洞-冻融循环实体模型

2.2 试验设计首先在试验土槽底部装填10 cm 厚的粗砂,以模拟土壤水自然下渗环境。然后将砒砂岩土壤采用分层装填的方式置入试验土槽中,参考取土处砒砂岩风化层平均厚度,装土厚度为50 cm,填土时以每10 cm 为一层进行分层夯实,控制土壤容重为1.3g /cm3左右,以消除下垫面差异的影响。为实时监测土壤的温度、水分变化过程,填土过程中每填一层,就埋设一枚温湿度仪探头,沿土体剖面共埋设5 枚探头。装填完成后,将土槽坡度调至35°,用于模拟自然状态下砒砂岩区陡坡,用30 mm/h 的雨强对坡面进行前期降雨,控制土壤含水率在35%~40%,并静置24 h 使土槽内土体自然沉降。

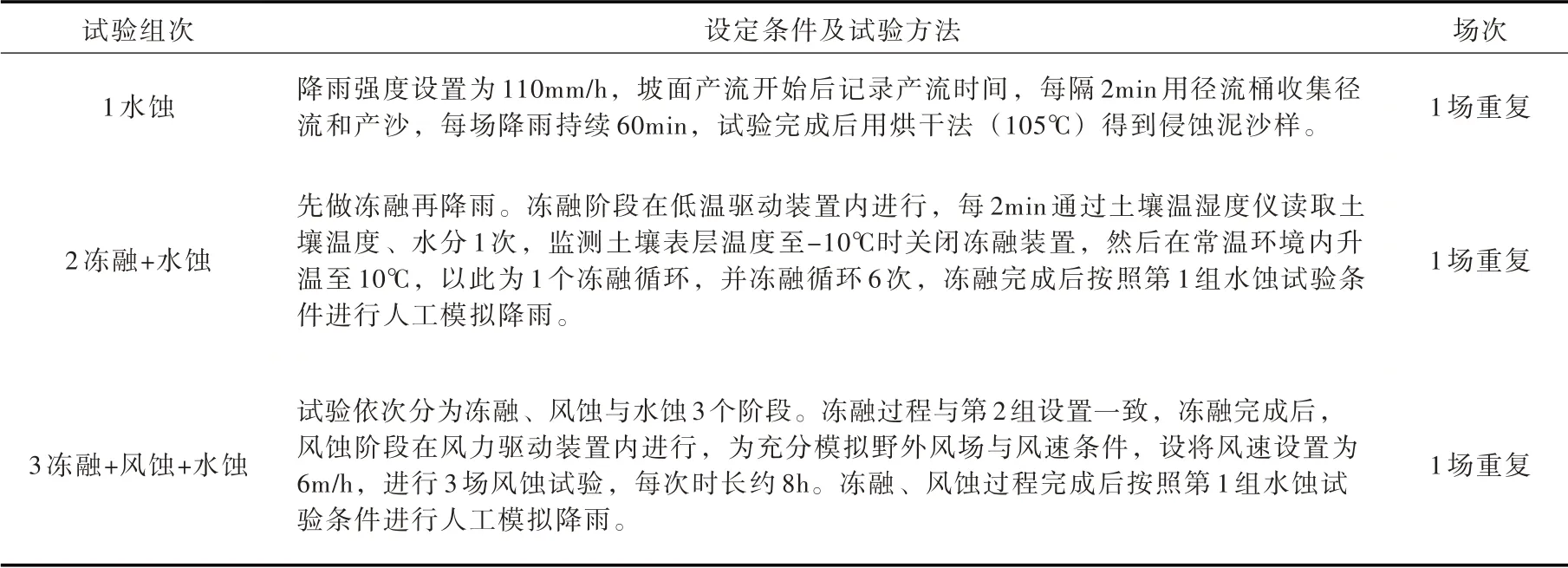

在室内人工降雨-风洞-冻融循环实体模型上,将装填好的试验土槽沿轨道在模型的各区间来回移动,通过多种试验装置的联合运用,实现对水蚀、风蚀、冻融侵蚀不同复合模式的模拟试验。根据砒砂岩区的侵蚀动力交互模式,设定以水蚀过程为主的3 种侵蚀组合工况:水蚀、冻融+水蚀、风蚀+冻融+水蚀。根据砒砂岩区野外气象观测资料,该地区降水集中出现在7—8月,且侵蚀性降雨强度在90 mm/h 以上。每年的春季3—5月是平均风速较大的时期,其峰值出现在4月,平均风速2.4 m/s,最大风速可达15~16 m/s。土体春季解冻期的冻融循环次数约为6~10 次,完成一次冻融循环的持续时间基本维持在24 h 左右[2]。据此设置降雨、温度、风速等控制参数见表2。

表2 主要试验设计参数

同时,为便于与野外自然冻融、风力侵蚀的情况对比,在准格尔旗砒砂岩区二老虎沟小流域沟道内选取了6 块天然砒砂岩块体进行野外自然状态下的观测,将其置于砒砂岩坡顶上,并采取全裸露、遮雨棚遮雨、全遮挡遮雨挡风等措施,定期观测在冻融、风力作用下砒砂岩块体的重量、形态变化。

2.3 分析方法通过对不同动力交互过程的关联组合对比分析,分离复合侵蚀中水力、风力、冻融的耦合叠加效应。

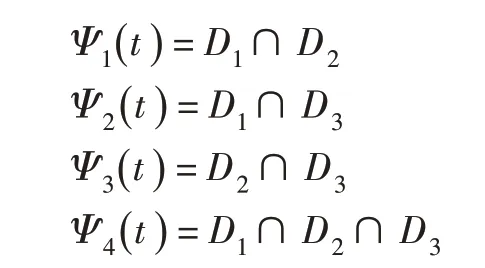

设D1、D2、D3分别为风力、水力和冻融侵蚀因子变量集,则复合侵蚀f(D)可以表示为

因为复合侵蚀具有在时间上交替的特征,那么在某一时段内,必然存在2 个或3 个侵蚀动力因子的交集,在此时段内除了主导侵蚀动力作用外,还有其他动力的联合作用。因此在某一时段内侵蚀动力因子存在有以下几种交集关系:

正是有这些侵蚀动力因子的交集关系存在,也必然有

即复合侵蚀大于等于单相侵蚀的线性叠加,其叠加的放大效应应该是函数。

据此,可以设计辨识复合侵蚀效应的实现路径为:“冻融+水蚀”与“冻融-水蚀”复合侵蚀对比,认识“冻-水”叠加效应;“冻融+风蚀+水蚀”与“冻融-风蚀-水蚀”复合侵蚀对比,分解“冻-风-水”叠加效应(图2)。

图2 水力、风力、冻融耦合的叠加效应分离方案(其中“-”表示过程的叠加,“+”表示过程的相加)

3 结果与分析

3.1 单相侵蚀过程根据砒砂岩区主要侵蚀类型,在模型试验中模拟的单相侵蚀包括水蚀、风蚀和冻融侵蚀。

(1)水蚀过程。砒砂岩区水力侵蚀多发生于夏季7—8月,此时降雨集中且多为暴雨,其降雨量约占全年总降雨量的64%[2]。从水蚀作用下砒砂岩坡面侵蚀产沙过程看(图3),水蚀单独作用使砒砂岩坡面产沙量呈先波动上升后波动下降、再趋于相对稳定的时序规律。坡面产沙开始于降雨约8 min后,产沙活跃时段为降雨后的12~38 min,随着降雨持续,约40 min 后坡面形态发育趋于稳定,相应的产沙量也逐渐趋于相对稳定,整个试验过程中坡面累积产沙量约为330 kg。砒砂岩坡面在水蚀作用下的产沙过程与黄土坡面细沟产沙较为相似,即细沟的发生发展过程分为活跃期与稳定期,处于发育活跃期的细沟,其沟头前进、沟壁坍塌、沟底下切等过程发展较快,产沙量增加明显,当细沟发育到一定程度,形态基本达到稳定,此时产沙量较发育活跃期略有下降, 随后达到平衡状态下的相对稳定产沙量[21]。

图3 水蚀作用下砒砂岩坡面侵蚀产沙过程

(2)冻融过程。砒砂岩区冻融侵蚀多发生于春季解冻期。在白天,随着气温升高表层土体解冻;到了夜晚,气温降低土体再次上冻,完成一次冻融循环,其持续时间基本维持在24 h 左右。图4 为冻融作用下砒砂岩坡面不同层次土体的冻融循环过程,其冻融循环试验历时7 d。

图4 冻融作用下砒砂岩坡面不同层次土体的冻融循环过程(2019年)

根据6 次完整的冻融循环过程观测,冻融循环影响厚度基本上只在表层10 cm 内,更深层的土体则一直处于冰冻状态。根据土力学基本原理,由于温度变化,表层10 cm 内的土体水分会发生由液态(固态)到固态(液态)的相变过程,进而引起体积不均匀膨胀,可造成土体机械性破坏。不过,在这一过程中并未观测到坡面产沙,而且置于野外现场坡顶的天然砒砂岩块体在经历了一次冻融循环后,其形态、质量也并未发生明显变化。这一现象说明,在单一冻融作用下可能并不会导致坡面产沙量明显增加,但其对砒砂岩表层结构的破坏可以为水蚀提供更为充足的物质来源,就是说冻融作用只有在水力、重力等驱动因子的复合作用下才能使坡面冻融物质被搬运、堆积。

(3)风蚀过程。砒砂岩区风力侵蚀的主要作用时段在每年的3—5月,此时随着春季气温逐渐回升,地表冻土开始融化,且降雨稀少,植被覆盖度低,平均风速2.4 m/s,最大风速可达15~16 m/s。自然界中风蚀过程分为风积和风化两个方面,其中风化作用是在大气条件下使砒砂岩的物理性状和化学成分发生变化;风积作用是风力所挟带的沙粒发生堆积。在单一风蚀试验中,由于砒砂岩土壤的颗粒较粗,风积产沙量非常小。同时,根据现场观测,在风力作用环境下的天然砒砂岩块体形态、质量并未出现明显变化。这一现象说明,单一风蚀作用也可能不会造成砒砂岩坡面产沙量的明显增加,只有在水力等作用下,风蚀对砒砂岩表层的风化影响才会显现。当然,对这一现象还需要深化研究。

3.2 冻融-风蚀-水蚀叠加过程砒砂岩区侵蚀环境因子呈明显的季节性变化特征,水力、风力、冻融侵蚀过程在时间上交替、在空间上叠加,延长了侵蚀时间,加剧了侵蚀程度。要揭示水力-风力-冻融的驱动叠加效应,需要通过与不同侵蚀动力组合的对比分析,定量分离风蚀、冻融与水蚀过程的叠加关系。

以“冻-水”表示冻融、水力二者的复合侵蚀产沙量,以“冻-风-水”表示冻融、风力、水力三者的复合侵蚀产沙量,由“冻+水/冻+风+水”表示冻融与水蚀(或冻融与风蚀和水蚀)过程相加的产沙量。根据不同动力组合作用下砒砂岩坡面侵蚀产沙过程分析(图5),由于试验过程中单一风蚀过程产沙量极少,因此“冻+水”和“冻+风+水”两条线基本上重合、“风蚀”和“冻融”两条线重合。也说明在单一的冻融、风蚀作用下砒砂岩坡面产沙量甚微。“冻+水/冻+风+水”产沙过程较复合侵蚀产沙量明显偏小,且累积产沙量的增加过程较为平缓;“冻-水”和“冻-风-水”产沙过程较“冻+水/冻+风+水”过程增加明显,且在降雨开始后的14~42 min 累积产沙量剧烈增加,而此时正是坡面侵蚀形态发育的活跃阶段,说明多动力交互作用下的复合侵蚀会导致砒砂岩坡面产沙的明显增加,尤其是对坡面侵蚀形态发育活跃期的侵蚀产沙量影响显著。

图5 不同动力组合作用下砒砂岩坡面侵蚀产沙过程(其中“-”表示过程的叠加,“+”表示过程的相加)

从图6所示的多动力交互作用下砒砂岩坡面复合侵蚀叠加效应看,在“冻+水”作用下,砒砂岩坡面产沙量约为330 kg,“冻-水”复合作用下的产沙量约为748 kg,“冻-水”叠加效应约放大到127%;在“冻+风+水”作用下,砒砂岩坡面产沙量约为329 kg,“冻-风-水”复合作用下的产沙量约为868 kg,“冻-风-水”叠加效应放大至164%。说明复合侵蚀作用存在着叠加放大效应,两相或三相作用力的交互能使砒砂岩坡面的产沙量增加1 倍以上,这也是砒砂岩区成为黄河粗泥沙来源核心区的重要原因之一。此研究结果与李秋艳等[35]、颜明等[36]的有关研究结论是一致的,后者认为,在黄河中游多沙粗沙区的产沙过程中,复合侵蚀扮演着重要的角色。

图6 多动力交互作用下砒砂岩坡面复合侵蚀叠加效应

4 结论

(1)单一的冻融、风蚀作用并不会直接导致砒砂岩坡面产沙量明显增加,二者只有在水力、重力等驱动因子的共同作用下才能使坡面泥沙被搬运、堆积,砒砂岩区的复合侵蚀主要表现为以水蚀过程为主导的水力-风力-冻融交互侵蚀作用。(2)在砒砂岩坡面,风力产沙量甚微,其影响作用主要是使砒砂岩表层结构发生破坏,形成风化层,为水力侵蚀提供更为充足的物质来源,砒砂岩体表面风化层的存在是影响风蚀产沙的一个重要因素。(3)复合侵蚀不等于水力、风力、冻融单一动力侵蚀量的简单线性叠加,其复合侵蚀作用存在着叠加放大效应,水力、风力、冻融等两相或三相作用力的交互能使砒砂岩坡面的产沙量增加1 倍以上,这种多动力的叠加尤其对坡面侵蚀形态发育活跃期的侵蚀产沙量影响显著。(4)黄河流域砒砂岩区水蚀、风蚀、冻融侵蚀交替发生,多类侵蚀子过程共同构成了复杂的土壤侵蚀过程,多动力交互作用下的复合侵蚀叠加放大效应是使其成为黄河粗泥沙来源核心区的重要原因之一。