冠状动脉慢性完全闭塞患者单核细胞趋化因子1的表达及其对侧支循环形成的影响*

梁家荣, 陈云宪, 刘向阳, 刘相应, 陈宝峰, 唐良秋

粤北人民医院心血管内科(广东韶关 512000)

冠状动脉(简称冠脉)慢性完全闭塞(chronic total occlusion,CTO)病变是指冠脉造影术中正向TIMI血流分级为0级且病变闭塞时间>3个月。对冠脉CTO病变患者,经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)被称为“最后的堡垒”,与其手术成功率低、接受放射线照射剂量较大、并发症发生率高、手术时间较长等有关。国外一项大规模观察性中心注册研究纳入6 630例CTO患者,其中CTO-PCI成功3 906例,随访5年发现与最佳药物治疗相比,CTO 血运重建的长期结果令人鼓舞,成功接受 CTO-PCI 的患者存活率及生活质量更高[1]。然而在我国,因地域介入发展水平不均衡、新型器械普及度不均等、各地经济水平不等及患者观念不同等客观因素参杂,使得并非所有CTO患者均有机会或成功接受PCI治疗。故对CTO未能成功开通(包括开通失败同时不接受外科搭桥、不接受CTO-PCI)的患者,冠脉侧支循环形成具有重要意义,可提供替代治疗策略。单核细胞趋化蛋白1 (MCP-1)是一种通过与CC趋化因子受体2 (CCR2) 结合调节单核细胞趋化性和T淋巴细胞分化的趋化因子,在炎症性疾病和癌症的发病机制中起着至关重要的作用[2]。HIBISCUS-STROKE[3]队列研究评估了机械取栓前大脑大血管闭塞中全身炎症生物标志物与侧支状态之间的关系,发现在伴有大血管闭塞的急性缺血性卒中患者中,低MMP-9和高MCP-1水平与良好的治疗前侧支状态相关。国内一项病例对照研究认为冠心病风险的增加与MCP-1水平的升高有关,但仍然需要进一步了解MCP-1对冠心病发生的贡献[4]。对MCP-1的作用,目前国内外均未有统一定论。故本研究拟进一步探讨MCP-1在冠脉CTO病变患者中的表达,及其对该类患者侧支循环建立的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019年6月至2021年6月在我院行冠脉造影术的患者,入组80例,其中男47例,女33例,年龄(57.86±15.68)岁。(1)入选标准:冠脉造影术中提示至少存在一支CTO病变。(2)排除标准:①合并糖尿病患者;②合并恶性肿瘤患者;③住院期间发生急性肾功能不全患者;④合并凝血功能障碍;⑤临床资料不齐者。所有入选患者均签署知情同意书;本研究已通过医院伦理委员会审查(KY-2020-075)。

1.2 侧支循环评价Rentrop分级定义及研究对象分组 (1)侧支循环采用Rentrop分级[5],共4级:0级为无侧支血流;1级为梗死相关动脉远端小分支充盈;2级为梗死相关动脉远端主要分支充盈:3级为梗死相关动脉远端完全充盈。(2)分组:以侧支循环0~1级为侧支循环不良组;以侧支循环2~3级为侧支循环良好组。

1.3 观察指标 (1)记录所有患者入院基本资料:如年龄、性别、身高、体重、既往病史等。(2)冠脉造影术前完善均心脏彩超、胸片、心电图、肌酸激酶同工酶(creatine kinase MB,CKMB)、凝血功能、血常规、心肌肌钙蛋白T(cardiac troponin T,cTnT)、氨基末端利钠肽(N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP)、肝功能、肾功能、血脂等。(3)所有患者冠脉造影术后、PCI术前均采集静脉血通过ELISA方法定量血浆MCP-1水平。(4)记录冠脉造影术中侧支循环的形成与否及其侧支循环分级。(5)记录患者术中其他情况:包括非CTO病变血管数量、CTO病变血管数量及分布、既往支架植入情况等。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件,计量资料以均值±标准差表示,采用t检验,计数资料(百分数表示)组间比较采用2检验。通过Pearson相关分析探讨冠脉侧支循环水平分级与MCP-1水平的关联。通过多因素logistic回归分析判定CTO患者侧支循环形成的促进因素;采用ROC曲线界定MCP-1的cut off值评价其预测侧支循环价值。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 侧支循环良好组及侧支循环不良组基线资料比较 两组患者入院时一般基线资料情况如:性别、高血压病史、吸烟史、总胆固醇、肌酐值、cTnT、心脏彩超EF值等比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者基线资料比较

2.2 两组患者MCP-1浓度比较 侧支循环良好组的MCP-1水平(118.13±16.24)pg/mL与侧支循环不良组(81.80±15.40)pg/mL比较,差异有统计学意义(P=0.036)。

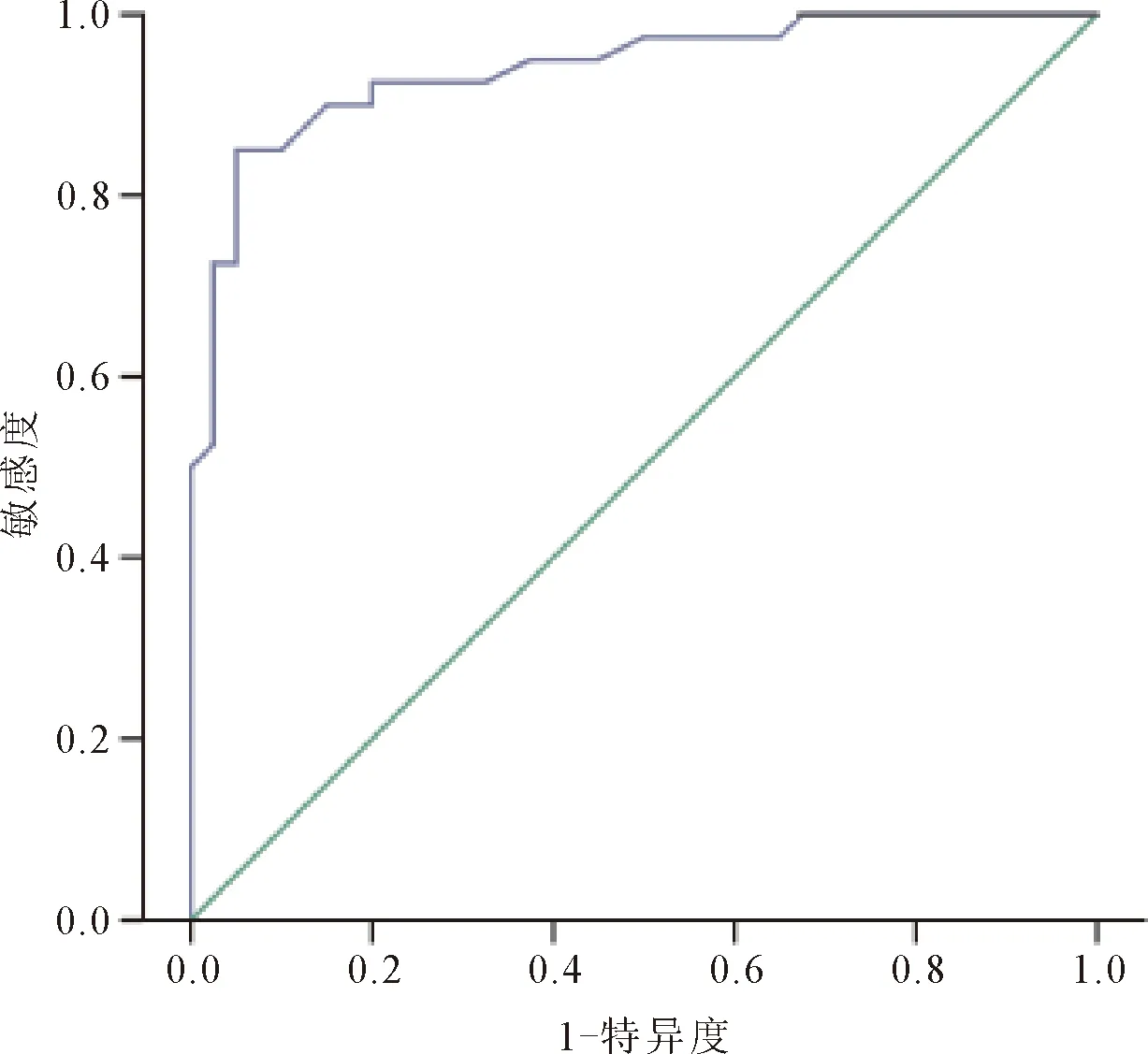

2.3 利用多因素logistic回归分析、Pearson相关性分析及ROC曲线探讨MCP-1水平对CTO患者侧支循环的影响 分别把性别、年龄、吸烟史、高血压病史、高血脂病史、心脏彩超EF值、肌酐值、cTnT、MCP-1水平代入多因素logistic回归分析,提示MCP-1水平是CTO患者形成冠脉侧支循环的独立保护因素(因变量“侧支循环不良”赋值为1,OR=0.882, 95%CI0.839~0.928,P<0.001)。Pearson相关性分析显示冠脉侧支循环水平分级与MCP-1水平呈正相关(r=0.758,P<0.001)。以MCP-1值=103.00 pg/mL为最佳cut off值,对预测CTO患者出现冠脉侧支循环的特异度为85.00%,敏感度为95.00%,ROC曲线下面积为0.940(95%CI0.889~0.995,P<0.001),见图1。

图1 MCP-1水平预测侧支循环形成的ROC曲线

3 讨论

冠状动脉侧支循环在心肌供血中起着至关重要的作用,为动脉闭塞后处于顿抑状态的心肌区域供血,这些血管通道的形成主要是由供体和闭塞动脉之间的压力梯度驱动的,伴随侧支血流增加的是剪切力的增加,这是侧支发育的有力刺激因素[6]。国外一大型心脏中心通过回顾分析2 542例冠心病患者,冠脉造影术中发现约17%存在侧支循环,心源性休克和使用主动脉内球囊泵在没有冠状动脉侧支循环的患者中更常见,侧支的存在提高了长期生存率[7]。虽然本研究未做侧支循环与患者预后的分析,但综上,我们认为侧支循环的存在是保护因素。

2019年《慢性完全性闭塞病变经皮冠状动脉介入指导原则》全球专家共识指出,在开通策略方面,逆向方法仍是高成功率的关键,特别是对更复杂的CTO,并且逆向方法可取得更好的长期预后。而良好的侧支循环正是支持逆向开通的基石[8]。过去20年进行的研究表明,在成功对慢性闭塞的冠状动脉进行经皮冠状动脉介入治疗后,慢性完全闭塞血管和依赖微血管系统的生理学不会立即恢复正常,但会随着时间的推移而显着改善,通常CTO动脉的血流储备分数增加,侧支血供减少,供体动脉血流储备分数增加,伴随着血流增加和心肌微血管阻力的降低。与这些生理变化类似,随着时间的推移,远端CTO动脉也会发生正向重塑[9]。本研究未做CTO-PCI与单纯药物治疗的CTO患者预后分析,但既往研究表明成功的CTO-PCI更有获益。

慢性完全闭塞 (CTO) 患者中成熟的侧支循环的预测因素尚不清楚。有学者回顾5年CTO-PCI患者,排除此前接受CTO搭桥的患者,发现侧支循环在男性、慢性肾功能不全、较高中性粒细胞与白细胞的比率中发生概率低[10]。国内研究提示,VEGF-A可能促进冠状动脉侧支循环的形成,而良好的侧支循环患者具有更小的左室舒张末径[11]。国外亦有相关研究,认为血管生成素和骨桥蛋白是血管生成的有效诱导剂,而二者在冠脉CTO患者中的高水平表达,与更发达的冠状动脉侧支循环有关,可能对促进冠状动脉侧支循环发展具有治疗意义[12]。

单核细胞在血液中循环并迁移到炎症组织,但它们的功能可能是有害的,也可能是有益的,这取决于它们的表型。目前MCP-1的研究主要集中在肿瘤、骨重塑、干细胞方面的研究[13-15]。而MCP-1在炎症性疾病、动脉粥样硬化的发展过程中亦起着重要作用,我们猜测,其与冠脉CTO患者侧支循环的形成亦有一定关系。

动物研究表明,MCP-1是冠状动脉粥样硬化的一种有前景的生物标志物,但在临床实践中尚无定论。故有学者通过对急诊科胸痛患者进行研究,发现MCP-1是冠状动脉粥样硬化的重要预测因子[16]。MCP-1可促使巨噬细胞和单核细胞被激活形成泡沫细胞,参与动脉粥样硬化的起始炎性反应,同时可促进血管平滑肌细胞的大量增殖及加速血小板的集聚,而导致动脉粥样硬化的发生。但亦有研究表明,在冠脉侧支循环形成的过程中,与冠脉升高的流体剪切应力、炎症、氧化还原状态和基因表达等均相关。在炎性环境中,由中性粒细胞和淋巴细胞介导,激活下游分子途径,导致参与单核细胞吸引和黏附的蛋白质表达增加:即血管细胞黏附分子1 (VCAM-1)、MCP-1和转化生长因子β(TGF-β)。一旦单核细胞和其他炎症细胞黏附在内皮上,它们就会进入细胞外基质并分化为巨噬细胞,从而为血管生长和发育创造有利的环境[17]。

为避免PCI操作对MCP-1的影响,本研究定于冠脉造影术后、PCI术前采血。根据冠脉造影术中侧支循环情况采用Rentrop分级分为侧支循环良好组(Rentrop分级 2~3级)40例,侧支循环不良组(Rentrop分级 0~1级)40例,发现侧支循环良好组MCP-1浓度较侧支循环不良组高,与其在脑血管侧支循环形成规律相同[3]。多因素logistic回归分析提示MCP-1水平是侧支循环形成促进因素。以MCP-1值=103.00 pg/mL为cut off值,特异度为85.00%,敏感度为95.00%,ROC曲线下面积为0.940,提示MCP-1对预测侧支循环的建立有良好价值。Pearson相关性分析显示冠脉侧支循环水平分级与MCP-1水平呈正相关,提示随着MCP-1水平的提高,侧支循环出现概率高。故我们认为 MCP-1在侧支循环良好组表达高,有利于该类患者侧支循环的建立。

在冠心病患者中,MCP-1与冠脉的狭窄严重程度、及斑块稳定程度相关,在不稳定心绞痛比稳定型心绞痛患者中,MCP-1水平更高,而CTO患者闭塞程度更重,具有更高的MCP-1表达水平[18],与本研究相一致。而在CTO患者中,更高的MCP-1水平对侧支循环建立有预测意义。故在冠脉狭窄程度尚轻时,通过抑制MCP-1表达从而延缓冠心病进展可能是未来的一个治疗新途径。而对冠脉CTO患者,通过适当的提升MCP-1水平促进侧支循环的形成达到改善心肌供血目的亦可能成为将来的一个新的治疗手段。但这需要我们把握好平衡。寄望日后更多的基础实验提供依据,使得MCP-1相关的治疗能应用于冠心病患者。

利益相关声明:本研究及论文无相关利益冲突。

作者贡献说明:梁家荣为课题负责人,负责课题设计及撰写论文;陈云宪、陈宝峰、唐良秋负责冠脉造影手术及术中相关数据收集;刘相应负责一般资料收集、MCP-1的标本收集及测量;刘向阳负责数据统计。