“鸡尾酒”实验

——无机元素化学实验中美育迁移作用的探索

王薇,周宝晗,孙丹,任家强

1湖北工业大学材料与化学工程学院,武汉 430068

2湖北大学生命科学学院,武汉 430062

人们对化学或化工行业普遍存在“高危”“剧毒”“工作环境恶劣”等刻板印象。随着高中教学改革的推进,化学已成为选修科目。综合这些因素,未来进入化学及相关专业的大一新生,其化学学习基础及专业选择意愿将有下降趋势。大一新生对化学、化工行业的认知和认同度亟待提高,因此基础化学课程,尤其是无机化学的授课教师已面临前所未有的困难和挑战。

作为一门“承上启下”的专业基础课程,无机化学的学习体验直接影响到大一新生对后续基础化学和专业课程学习的兴趣及专业的认同度。而理论课程的兴趣驱动力又很大程度上取决于实验课程中的获得感。

无机元素化学实验易呈现多变的溶液颜色和物质性状的实验结果,对调动学生学习兴趣具有一定的促进作用。对于高中较少接触操作训练的学生来说,得到与理论现象不一致的实验体验更容易激发其求知欲。

以美育丰富内涵中“培养发现美的能力”这一点为切入[1-3],引导学生在反复探求美的结果的过程中,自主而迫切地训练和提高基本操作技能。同时激发学生主动思考,树立积极求索、不畏艰难的科学精神。由此实现美育的迁移作用,达到润物细无声的效果。

1 无机化学实验教学难点

1.1 学习意愿低

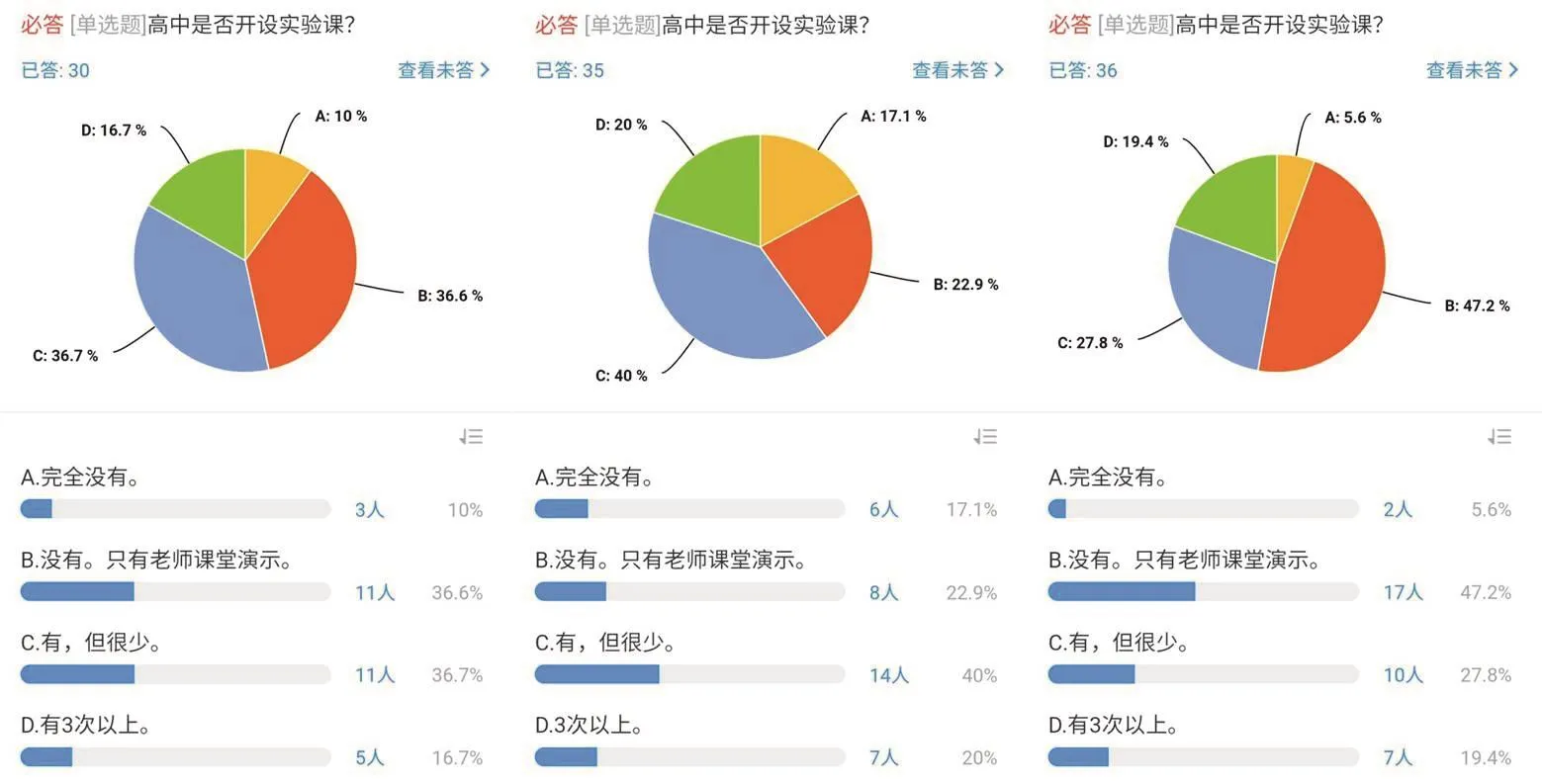

我校化工类专业以第一志愿招收到的学生占比历来偏低。以2020级化工类3个平行班的调查数据来看,第一志愿比例仅在17.1%-33.3% (图1)。

1.2 学习起点低

目前高中化学实验开课率普遍较低,从调查数据来看(图2),2020级化工类专业学生在高中阶段进行3次以上实验操作训练的占比不到20%,大多数学生只是通过观看教师演示实验来感知实验现象。学生往往理论知识较为扎实,但遇到操作中的实际问题时常常不知所措,有时甚至十分慌乱,从而会加剧整个课程学习过程中的紧张和畏难情绪。

图2 2020级化工类专业1、2、3班高中阶段实验开课情况调查

2 无机化学实验教学突破口

虽然学生在高中阶段接受的实验技能训练相对薄弱,这是大学实验教学面临的一个难点,但正因为接触较少,因而实验环节更能唤起新生的新奇感。借助无机化学元素实验中多变的物质性状和色彩,激发学生对化学原理的探知兴趣和热情,可为理论课的学习提供内驱力。

无机化学实验教学目的之一是要求训练学生正确、规范地使用玻璃仪器(比如试管、滴瓶等)。但教师在实验指导过程中不能只是简单纠正“错误”,更应该敏感捕捉错误下隐藏的“趣味”。在“美丽的错误”的引导和启发下,学生不再害怕出错,而是更乐于思考和钻研。

3 无机化学实验教学改革示例——“鸡尾酒”实验

3.1 实验内容及学时安排

“实验十七 铬、锰、铁、钴、镍”(教材内容节选[4]):“铁、钴、镍的配合物——取几滴0.1 mol·L-1CoCl2溶液,加几滴1 mol·L-1NH4Cl溶液,然后滴加6 mol·L-1NH3·H2O溶液,观察现象。摇荡后在空气中放置,观察溶液颜色的变化。写出相关的反应方程式。”

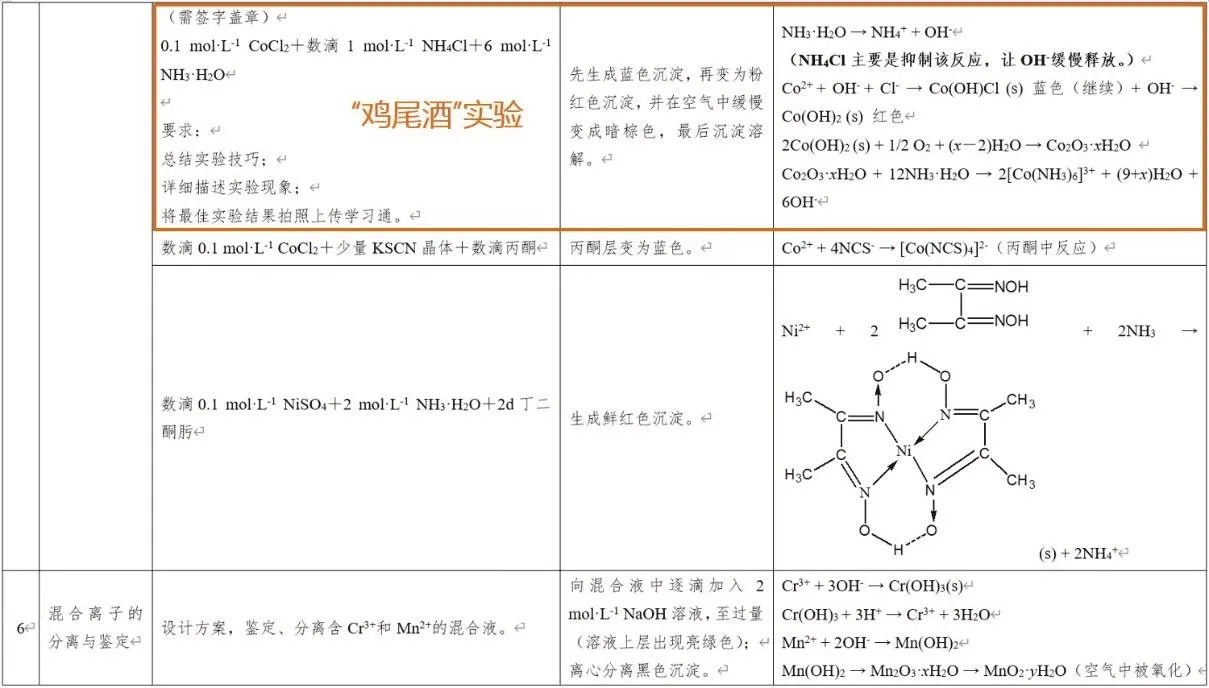

教师使用的实验教案(部分展示)如图3所示。

图3 实验教案(部分)

本次实验安排为4学时,全部为验证性内容。第一学期的基础化学实验,一般不要求学生当堂完成实验报告,给基本操作训练留足时间。讲解实验原理时,建议学生将钴的配合物这一实验内容放在最后进行(如图3所示,本次实验一共有6大步骤),根据个人实验进度调整“鸡尾酒”实验的操作时间。教师不提前告知实验现象和操作技巧,要求学生自行总结并将实验结果拍照分享。

3.2 教学目标

1) 知识目标:掌握铬、锰、铁、钴、镍元素及其化合物的相关化学性质。

2) 能力目标:训练试管和滴瓶的规范使用。

① 滴管垂直向试管内滴加试剂,要求不能将滴管伸入试管口,且手不可抖动。

② 滴管每滴加一滴试剂,须利用手腕力量摇匀试管内溶液,使其充分反应。

3) 素质目标:实事求是的科学态度;锲而不舍的探索精神。

3.3 理论实验现象及实验原理

Co2+能与过量的氨水反应生成[Co(NH3)6]2+(土黄色),[Co(NH3)6]2+容易被空气中的O2氧化为[Co(NH3)6]3+(红色)[4]。

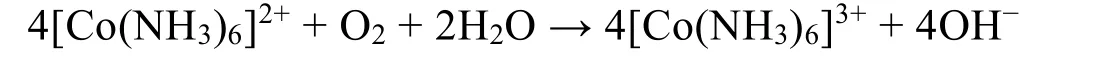

相应反应方程式[5]:

3.4 实际实验现象及实验原理

当逐一滴加所需试剂时,每滴加一滴就充分摇匀溶液,则溶液迅速产生沉淀,沉淀由墨绿色转变为暗棕色。上层清液为红棕色。溶液和沉淀分界不明显,不易观察(图4)。

图4 规范操作下的实际实验现象

根据物质颜色和性状判断,上层清液主要成分应为[Co(NH3)6]3+(红棕色)。下层沉淀应为Co2O3·xH2O (暗棕色)。其产生的原因是,当加入氨水过量,溶液碱性较强时,Co2+直接生成Co(OH)2。在剧烈摇动试管的过程中,Co(OH)2迅速被空气中的O2氧化成暗棕色的水合物沉淀Co2O3·xH2O。其方程式为[5]:

3.5 错误操作引起的实验现象

由于无机实验多为定性研究,还未要求建立严格“量”的概念。因而实验教材中对加入的试剂的量往往只作大体说明,比如“数滴”“几滴”等。学生在实际操作过程中,往往会因为对具体量把握不准,导致某种试剂加入过多过快,而引起奇特、多变的实验现象。

本实验步骤中的NH4Cl溶液和NH3·H2O均只说明了浓度,而未规定加入的严格体积。原实验目的是通过NH4Cl来抑制NH3·H2O的解离,使得大部分Co2+与NH3发生配位作用。若NH4Cl溶液加入量较少,不足以抑制NH3·H2O的解离,或加入氨水速度过快,则溶液中就会存在较多OH-。因此,Co2+会部分结合OH-形成沉淀。

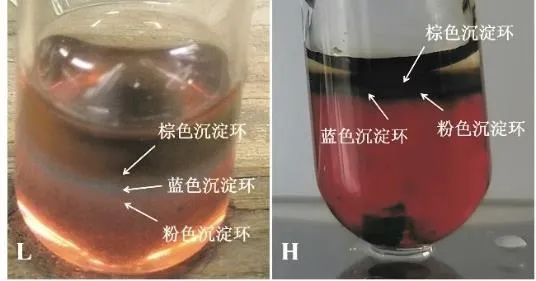

此外,由于大一新生普遍在高中阶段较少有实际动手操作的机会,即便熟知规范操作的理论,但在实际操作时,往往无法做到知行合一。当学生在滴加各种试剂时,不注意及时摇匀试管。等到所有试剂全部滴加完,溶液就会因为各种沉淀的密度不同而分层,且呈现不同的颜色,十分像调制好的“鸡尾酒”(图5L)。

图5 错误操作下的实验现象(L)及教师模仿学生做的“鸡尾酒”实验(H)

实际的实验现象色彩绚丽,不同颜色分层明显,更便于观察和描述。钴离子配合物的颜色描述以及反应的原理在理论教材上均有详细的说明,但真正通过自己的揣摩和反复尝试,得到这种美丽的实验结果,学生仍然倍感欣喜,足以让他们感觉眼前一亮。教师临时给这个实验起了一个美丽的名字——“鸡尾酒”实验。

当错误操作导致了意外的结果,学生倍感新奇但不得其解,便求助于教师。教师不必急于分析,而是提议师生一起效仿,并看谁调制出的“鸡尾酒”最美,由此极大调动了实验课堂气氛,学生们摩拳擦掌,跃跃欲试。

为了得到更丰富的实验现象,教师尝试使用较高浓度(0.5 mol·L-1)的钴离子溶液重复该实验(图5H)。得出的结论是,高浓度的钴离子溶液反应较快,颜色更为明亮,但分层较困难,易混溶。

绝大多数学生都能通过反复探索、尝试加入的方法或不同浓度的溶液,得到较为理想的分层效果(图6)。在这个师生“比拼”过程中,学生投入实验的热情和展现的毅力超乎教师预期。多次的失败并没有让学生气馁。相反,他们一次次认真总结,再一次次细心尝试,并且整个过程都十分享受,课堂气氛十分活跃。有些学生甚至重复了15次以上才得到了自己满意的结果。同样使用高浓度钴离子溶液,学生得到的实验现象也比教师的更明显、更漂亮(图6H),由此获得的成就感是学生从未体验过的。

图6 其他学生的“鸡尾酒”实验展示

3.6 实际实验原理的总结

学生根据实际实验现象,查找教材和资料[5,6],总结了对应的实际实验原理(表1)。

表1 实验总结归纳

由于试管保持静止,缓慢滴加NH3·H2O时,上方溶液中的OH-始终比下方溶液中含量高,因而Co(OH)2集中在溶液上方生成,接触空气后迅速转变为暗棕色Co2O3·xH2O沉淀。该沉淀正好覆盖住下方形成的蓝色Co(OH)Cl沉淀,使其免于接触空气,因而较能稳定存在。

4 实验小结

在实验教学过程中,教师不要急于纠正或批评学生在操作中的错误,而应敏锐地捕捉“异象”,鼓励学生去探索背后的本质。教师和学生一起分析导致实验结果的原因,让实验中的“美丽错误”引导学生体会化学中更深层的“乐趣”。

4.1 操作技巧

围绕如何才能得到更为明显的分层现象,学生们尝试了各种加入试剂的方法。刚开始只是明白了试管的晃动不利于分层的产生。为避免晃动,可将试管放在试管架上。但这种方法虽然有效避免了试管的晃动,但后续滴加试剂时,溶液容易溅起,干扰分层,影响实验结果。

于是学生又尝试左手握住试管上端,并与实验台面倾斜30°-45°置于其上,右手垂直捏住滴管,沿试管壁逐滴加入试剂,得到较为理想的分层效果。

最后,为了精益求精,学生又尝试每滴加一滴试剂,静置10-20 s,得到的分层更为明显。

4.2 学生获取的能力

大多数大一新生对试管和滴瓶的使用是感觉陌生的,常常对试剂的用量和操作滴管的规范动作把握不准。本实验中,对经典实验操作的改革,使得学生在操作滴管时克服了紧张情绪,投入更加专注,因此手的抖动明显缓解了。反复揣摩实验技巧的过程中,学生主动加大滴管的使用频率,操作熟练程度迅速提高。

在反复实践的过程中,学生对药品的用量有了深刻的认识,明白了得到理想实验结果不是用的药品越多越好的道理。并且也体会到,同样的物质,浓度不同对实验结果也会有较大的影响。

4.3 本实验持续改进措施

总结出实验操作技巧和实验原理后,“鸡尾酒”实验现象虽能稳定呈现,但分层效果仍然有一定差别。在本届学生总结的经验基础上,教师拟提出下一届学生需要进一步研究的影响因素:

1) 滴加NH4Cl溶液时是否摇匀;

2) NH4Cl溶液和NH3·H2O加入的量的配比;

3) 只加NH3·H2O,不加NH4Cl溶液;

4) 用NaOH代替NH3·H2O。

4.4 实验训练的衍生效果

学生在这种仔细观察、反复尝试和重复训练的过程中,不仅不感觉枯燥和倦怠,反而学习热情高涨,并能触类旁通、举一反三。在后续的实验中,学生开始利用手机及时记录实验过程中的“美”和“趣”(图7),并能在智慧教学平台[7]上积极分享收获、讨论原理,乐此不疲。

图7 学生利用手机拍摄硫酸亚铁铵晶体形成过程(“慢摄快放”视频截图)

5 结语

基础化学实验虽然是较为成熟和经典的设计方案,但由于初学者的误解和操作失误,却能呈现意想不到的实验结果。学生们深刻体会到,化学中不是缺乏“美”,而是缺乏发现美的“细心”;化学知识并不枯燥,而是缺乏感受乐趣的“耐心”;化学学习并不难,而是缺乏学好化学的“恒心”。

人们对美的向往是出乎于本性,当在学习过程中发现了“美”,就会对结果孜孜以求。在感受和求索的过程中,能力和素养便自然而然地逐渐养成。