红壤坡耕地玉米大豆间作的根际微生态效应

常换换,苏友波,范茂攀,王自林,赵吉霞,李永梅*

(1.云南农业大学 植物保护学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学 资源与环境学院,云南 昆明 650201)

红壤是我国热带、亚热带经济林果、经济作物及粮食生产的重要土壤类型[1-2],近年来其生态系统服务功能的退化问题引起人们的关注。在云南省,由于较高的坡耕地占比,水土流失是该区红壤坡耕地生态系统功能退化的重要原因。研究显示,实施间套作技术可以有效防治红壤坡耕地生态系统功能退化、提升生态系统服务功能[3]。在众多间作体系中,玉米大豆间作体系积累了丰富的研究资料。研究显示,玉米大豆间作不仅可以调节田间小气候,提高养分吸收和利用效率,提高经济效益[4-5],在抗旱减灾、增强农田水土保持能力[6-8]方面也表现出一定的潜力。陈小强等[8]通过田间径流小区试验发现玉米大豆间作处理产流量和土壤流失量比大豆单作、玉米单作分别减少了19.40%、23.01%和29.00%、32.52%。

种间互作是间作优势产生的重要生态学基础,从空间上可以分为地上部互作和地下部互作。研究认为,作物之间的竞争行为主要产生于地下部分的根系对养分和水分的竞争。吕越等[9]通过实施不同分隔处理的小区试验证实玉米大豆间作效应是地上部与地下部共同作用的结果,而且地下部互作大于地上部互作。根际微生态系统是以根为主导,根际为作用界面,植物-土壤-微生物及其环境条件相互作用的统一体,也是间作系统地下部互作的关键。从根际微生态的角度才能了解种间关系的本质。对植物根系而言,根际土壤养分、酶活和微生物群落特征是重要的根际微生态环境因子。根系和微生物不断与周围的环境进行物质和能量交换,根际微生态因子的改变直接影响植物根系和地上部的生长。目前,玉米大豆间作根际微生态效应的研究大多关注养分、酶活、微生物等单一方面[10-13],红壤坡耕地大田种植条件下综合考虑养分、酶活和微生物的根际微生态效应鲜见报道。本研究以云南典型的红壤坡耕地为研究对象,布置玉米大豆间作田间试验,以期从根际微生态角度深入理解玉米大豆的间作效应。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于云南省昆明市盘龙区松华坝水源保护区大摆社区。该区属亚热带高原季风气候,海拔高度2210 m,年均降雨量950 mm,年均气温16 ℃。土壤为第四纪黏土母质发育的红壤。供试田块中心地理坐标为25°15′58″N,102°46′39″E,坡度8°,属于轻度水土流失类型。质地为粘土,土壤砂粒、粉粒和黏粒的组成比为16.31%、42.35%、41.35%。 基本理化性质如下:pH(5.28±0.11),有机质(42.03±3.50)g·kg-1,碱解氮(95.20±13.86) mg·kg-1,速效磷(32.77±8.39)mg·kg-1,速效钾(192.85±35.43)mg·kg-1。

1.2 试验设计

田间小区试验设置玉米单作、大豆单作、玉米大豆间作3个处理,每个处理3次重复,完全随机区组排列。小区规格为4.0 m×9.6 m。供试玉米品种为云瑞88,大豆品种为滇豆7号。玉米单作小区,宽窄行种植,宽行行距80 cm,窄行行距40 cm,株距25 cm;大豆单作小区,行株距为60 cm×25 cm;玉米大豆间作带型配置为2∶2,玉米间行距为40 cm,大豆间行距为40 cm,玉米与大豆间行距为50 cm,株距均为30 cm。地块机械翻耕后人工打塘播种。玉米和大豆同一天播种,时间为2018年4月29日。玉米覆盖塑料薄膜,大豆没有。播种当天玉米施用尿素157.5 kg·hm-2、过磷酸钙120 kg·hm-2、硫酸钾120 kg·hm-2,大豆施用尿素120 kg·hm-2、过磷酸钙240 kg·hm-2、硫酸钾180 kg·hm-2,玉米喇叭口期追施尿素157.5 kg·hm-2。各小区农田管理方式相同。

1.3 根际土壤样品采集

于玉米抽雄期(大豆花荚期)在图1所示采样区内进行根际土壤样品的采集。单作小区随机选取3 棵具有代表性的植株,间作小区则玉米和大豆分别选取3 株。采集根际土时先用铁锹和长柄刀在以根部为中心距离13 cm 处挖深20 cm,便于将根土拔出。将根连土拔起后,用力抖动去掉松散的土,将仍附着在根上的土刷下来作为根际土,每个小区3 点土样混合,装入洁净的自封袋中。土壤样品当天运回实验室后,分成2 份分别存放:1 份放入4 ℃保存,用于Biolog 微生物群落功能多样性分析和测定土壤酶活,1 份阴凉处自然风干用于测定土壤理化性质。

图1 玉米大豆单间作种植及根际植株选取示意图Fig.1 Schematic diagram of corn monoculture,soybean monoculture,corn and soybean intercropping and sampling

1.4 Biolog 接种

称取10.0 g 新鲜土壤放入盛有90 mL 0.85%NaCl 无 菌 溶 液 的 三 角 瓶 中,180 r·min-1震荡30 min,超净工作台中静置30 min 后将悬浮液稀释100 倍,接种于Biolog ECO 板中,每孔接种量为150 μL。接种完毕,将Biolog ECO 板置于25 ℃恒温避光培养,从放入培养箱的时刻开始计时,分别于24、48、72、96、120、144 h 用Biolog Reader 分析仪读取590 nm 下的光密度值。

1.5 土壤酶活及理化性质的测定

脲酶测定采用靛酚蓝比色法(mg NH4+-N·24 h-1·g-1鲜土),蔗糖酶采用3,5 一二硝基水杨酸比色法(mg 葡萄糖·24 h-1·g-1鲜土),酸性磷酸酶采用对硝基苯磷酸二钠比色法(μg 对硝基苯酚·h-1·g-1鲜土),过氧化氢酶采用高锰酸钾滴定法(mL KMnO4·20 min-1·g-1鲜土)。理化性质测定采用常规方法。

1.6 数据分析

数据处理使用Excel 2007 和PASW Statistics 18,作图使用Origin Pro 9.1。采用144h 的Biolog读板数据比较微生物群落碳源代谢多样性。平均颜色变化率(AWCD)、Shannon 指数、Mclntosh 指数、Simpson 指数(D)的计算方法参照杨永华的文献[14]。

2 结果与分析

2.1 根际土壤微生物群落碳源整体代谢活性

平均颜色变化率(AWCD)是从单一碳源的角度反映土壤微生物群落碳源整体代谢活性的重要指标。各处理根际土壤AWCD 值在培养0~48 h内缓慢波动,之后快速升高。统计分析显示,各培养时期不同单间作处理之间的AWCD 值均无显著差异(P>0.05),但较明显的趋势为:大豆无论单作还是间作均高于玉米;与单作相比,间作大豆根际土壤微生物群落碳源整体代谢活性降低,间作玉米根际土壤微生物群落碳源整体代谢活性增加(图2)。尽管未发现显著性改变,玉米大豆间作下各自根际土壤微生物群落整体代谢活性受对方影响出现明显的趋势性。

图2 玉米大豆间作根际土壤微生物AWCD 随培养时间的变化Fig.2 Changes of microbial AWCD in rhizosphere soil of corn and soybean intercropping with culture time

2.2 根际土壤微生物群落代谢功能多样性

Shannon 指数、Mclntosh 指数、Simpson 指数和Gini 系数是从不同的角度考察多样性的指标,被广泛用于土壤微生物群落代谢功能多样性的衡量。大豆单作根际土壤微生物群落碳源代谢功能Shannon 指数、Mclntosh 指数分别显著高于玉米单作5.2%、89.8%(P<0.05),而前者的Simpson 指数显著低于后者16.4%(P<0.05),Gini 系数无显著差异。与单作相比,间作玉米根际土壤微生物群落碳源代谢功能Shannon 指数显著提高3.5%(P<0.05),Simpson 指数显著降低13.1%(P<0.05),Mclntosh 指数和Gini 系数无显著差异;间作大豆根际土壤微生物群落碳源代谢功能Shannon 指数和Mclntosh 指数出现降低趋势,Simpson指数显著增加7.8%(P<0.05),Gini 系数无显著差异(表1)。说明玉米和大豆根际微生物群落代谢功能多样性存在差异,大豆高于玉米,间作使玉米根际微生物群落代谢功能多样性提高,大豆根际微生物群落代谢功能多样性降低。

表1 玉米大豆间作对根际土壤微生物群落代谢功能多样性的影响Table 1 Effects of corn and soybean intercropping on functional diversity of rhizosphere soil microbial community

2.3 根际土壤化学性质

根际土壤化学性质可以反映根际土壤养分的供应状况。如表2所示,根际土壤有机质、碱解氮、速效磷含量在玉米大豆单间作不同模式之间均无显著差异(P>0.05),pH 和速效钾含量存在显著差异(P<0.05)。无论单作还是间作,玉米根际土壤的速效钾含量和pH 均显著低于大豆(P<0.05),而单间作之间无显著差异。与单作相比,间作玉米和大豆根际碱解氮含量均出现增加的趋势,速效磷含量均出现降低的趋势,pH、有机质和速效钾含量均出现玉米增加大豆降低的趋势。说明,玉米大豆间作没有改变各自根际土壤养分供应状况,但受对方的影响出现趋势性。

表2 玉米大豆间作对根际土壤养分含量的影响Table 2 Effects of corn and soybean intercropping on nutrient content in rhizosphere soil

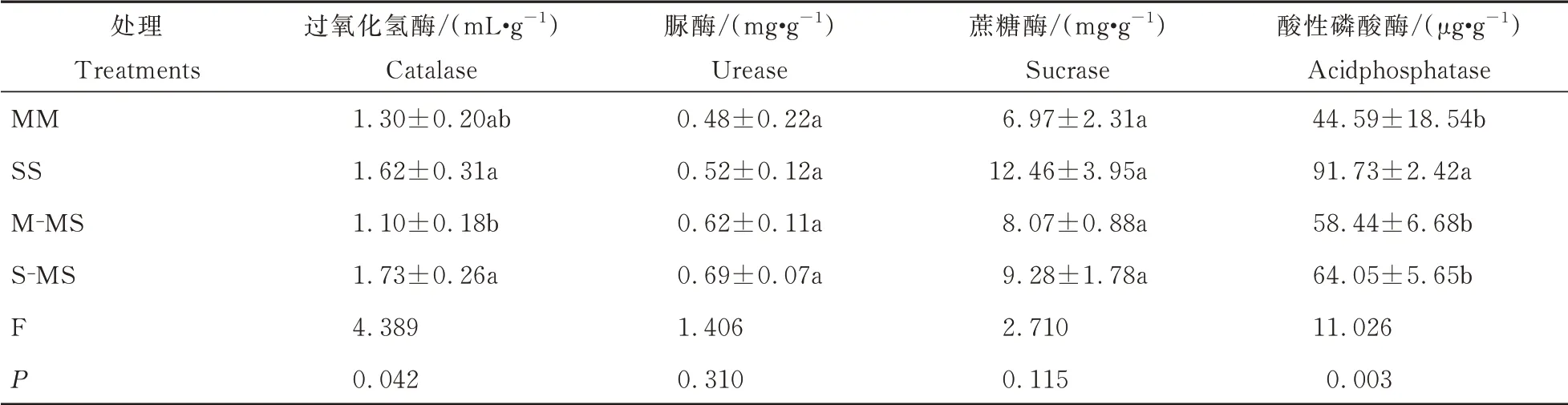

2.3 根际土壤酶活

土壤酶活反映土壤生物化学过程的强度和方向,是指示土壤性质变化的最为敏感的指标群之一。如表3所示,根际土壤脲酶活性、蔗糖酶活性在玉米大豆单间作不同种植模式之间均无显著差异(P>0.05),过氧化氢酶活性和酸性磷酸酶活性存在显著差异(P<0.05)。玉米和大豆根际土壤的过氧化氢酶活性在单作下无显著差异(P>0.05),但间作下大豆根际显著高于玉米根际(P<0.05)。单作玉米根际土壤的酸性磷酸酶活性极显著低于单作大豆(P<0.01),但间作下玉米根际与大豆根际无显著差异(P>0.05)。与单作相比,间作大豆根际土壤酸性磷酸酶活性极显著降低(P<0.01),间作玉米根际出现升高的趋势;蔗糖酶活性出现玉米升高大豆降低的趋势,脲酶活性在玉米和大豆根际均出现升高的趋势,过氧化氢酶活性则出现大豆升高玉米降低的趋势。说明玉米大豆间作影响根际土壤生物化学过程,根际土壤酶活发生较为复杂的变化。

表3 玉米大豆间作对根际土壤酶活性的影响Table 3 Effects of corn and soybean intercropping on soil enzyme activity in rhizosphere soil

2.4 微生态因子的相关性分析

通过对各根际微生态因子之间的相关性进行分析(表4),根际微生物群落碳源代谢功能Shannon 指数与Mclnoth 指数呈极显著正相关,与酸性磷酸酶活性呈极显著正相关,与速效钾含量呈显著正相关,与pH 呈极显著正相关,与Simpson 指数呈极显著负相关;根际微生物群落碳源代谢功能Mclnoth 指数与Simpson 指数呈极显著负相关,与酸性磷酸酶呈极显著正相关,与碱解氮、速效钾、速效磷呈显著正相关,与pH 呈极显著正相关;根际微生物群落碳源代谢功能Simpson 指数与酸性磷酸酶活性呈极显著负相关;过氧化氢酶活性与蔗糖酶活性呈显著正相关,与pH 呈极显著正相关;蔗糖酶活性与酸性磷酸酶活性呈极显著正相关,与pH 呈极显著正相关;碱解氮与速效磷呈极显著正相关;速效钾与pH 呈极显著正相关。

表4 红壤坡耕地玉米//大豆根际微生态因子的相关性分析Table 4 Correlation analysis on rhizospheric microecological factors in corn and soybean intercropping under red soil slopping cropland

3 讨论

山原红壤本身固磷能力强,有学者发现在缺磷环境下,玉米根际pH 显著下降,而大豆保持相对稳定[15]。本研究结果也显示,不论是单作还是间作,玉米根际土壤pH 均显著低于大豆。本研究结果显示,玉米根际速效钾含量显著低于大豆,可能跟两种作物对钾的需求特点有关。每形成1 kg干物质玉米需要的钾素为大豆的3.2 倍[16-17],因此玉米会比大豆从根际土壤中吸收更多的钾素,造成其根际土壤速效钾含量较低。土壤酶是土壤有机体的代谢动力,其活性可以反映土壤有机质与养分转化的强弱。本研究发现,在不同单间作种植模式下,大豆根际土壤脲酶活性、蔗糖酶活性、过氧化氢酶活性和酸性磷酸酶活性均高于玉米,说明大豆根际比玉米根际具有更强的养分转化能力。其中,脲酶活性和酸性磷酸酶活性可以解释大豆根际土壤碱解氮含量和速效磷含量高于玉米的结果。本研究结果显示,玉米和大豆根际土壤的过氧化氢酶活性在单作下无显著差异,间作下大豆根际显著高于玉米根际。A. J. Francis 等[18]在研究豆科作物的生物固氮过程与过氧化氢酶活性的关系时,发现大豆有效根瘤比无效根瘤中含有更多的过氧化氢酶以及更高的过氧化氢酶活性。也有研究发现,在豆科禾本科间作系统中,禾本科作物会竞争豆科作物的氮素;而豆科作物在氮素浓度降低时,固氮能力增加[19]。因此,间作下大豆根际土壤过氧化氢酶活性显著高于玉米很可能是受玉米氮素竞争的影响下大豆根际生物固氮增强的结果。刘均霞[10]、尹元萍[5]等均发现玉米大豆间作下大豆吸磷量减少的现象,本研究结果显示间作下大豆根际的酸性磷酸酶活性显著降低,这说明玉米大豆间作会降低大豆根际的磷营养状况,使大豆处于劣势地位。

刘均霞等[10]发现,与单作相比,间作条件下玉米喇叭口期根际土壤的有机质、速效磷和碱解氮含量均显著增加,玉米根际脲酶和磷酸酶活性显著增加,大豆根际脲酶活性显著增加。与上述结果不同,本研究结果显示,与单作相比,间作玉米大豆根际土壤pH、有机质和速效养分均无显著差异,仅出现脲酶活性升高、碱解氮含量增加的趋势,以及大豆根际酸性磷酸酶活性显著降低,这可能与土壤肥力状况不同有关。刘均霞等的研究中供试土壤有机质含量在20 g·kg-1,而本研究供试土壤有机质含量超过40 g·kg-1,可能在肥力水平较高的土壤中,间作对玉米大豆根际营养的改善作用并不明显。推断山原红壤坡耕地玉米大豆间作体系中,玉米的竞争作用可以增强大豆的生物固氮作用,具有同时改善玉米和大豆根际氮营养的潜力,但削弱了大豆根际的磷营养供应能力。

土壤微生物直接参与土壤养分的活化、转化、吸收和运输等过程,是地上植物生产力和养分利用率的重要驱动者。间作体系中种间互作会改变作物根际微生物群落碳源代谢功能。覃潇敏等[20]发现间作处理同时增强了玉米和马铃薯根际的微生物碳源利用强度,功能多样性有提高的趋势但差异不显著。董艳等[21]发现小麦蚕豆间作增加了蚕豆根际微生物群落整体碳源利用强度,提高了微生物群落功能多样性。甘蔗玉米间作种植提高了甘蔗根际土壤微生物的多样性及对碳源的利用率[22]。但不同的间作体系由于种间互作效应的不同,根际微生物群落碳源代谢功能的改变也会出现相反的结果。研究发现,间作紫云英会降低油菜根际土壤微生物群落的功能代谢活性以及功能多样性[23]。桑树苜蓿间作系统中,间作苜蓿的根际微生物群落AWCD 值和功能多样性较单作均显著降低,而间作桑树则显著升高[24]。与单作相比,马铃薯与蚕豆和荞麦间作下土壤微生物群落碳源代谢功能的丰富度均降低、优势度均增加[25]。玉米//大豆系统中一般玉米处于优势地位,而大豆处于劣势地位。本研究基于Biolog 的碳源代谢指纹特征结果显示,与单作相比,间作玉米根际微生物群落的碳源代谢功能多样性显著增强,而大豆显著降低,这与两种作物在地上部表现出的相对优势相一致,明显反映了玉米大豆间作的种间互作特征。

根际土壤微生物与根际酶活和根际土壤理化性质各根际微生态因子之间存在反馈调节关系。本研究结果显示,根际微生物群落碳源代谢功能Shannon 指数与酸性磷酸酶活性、pH、速效钾含量呈显著或极显著正相关;根际微生物群落碳源代谢功能Mclnoth 指数与酸性磷酸酶活性、碱解氮、速效钾、速效磷、pH 呈显著或极显著正相关,与李巧玲等[26]研究结果相似。唐秀梅等[27]研究结果显示,间作土壤有效养分与脲酶、酸性磷酸酶活性呈显著或极显著正相关,而在本研究中并未显示有效养分与酶活的显著性关系,这可能与土壤类型、土壤肥力、不同间作体系有关,反映了微生物-养分-酶活的复杂互作。

4 结论

红壤坡耕地原位种植条件下,玉米大豆间作的根际微生态效应明显。其中以微生物群落功能多样性改变最为明显,表现为玉米显著升高大豆显著降低,根际微生物群落功能多样性与酶活、养分存在显著相关性。