祁门古戏台观演空间特征研究

文/李沄璋 四川大学建筑与环境学院 教 授 博士生导师

邵 彤 四川大学建筑与环境学院 硕士研究生

毕忠松 四川大学建筑与环境学院 博士研究生(通讯作者)

引言

徽州文化作为中国三大地域文化之一,与敦煌学、藏学齐名,其内涵之丰富,发展程度之成熟,使其成为一个独立而完善的体系,在国内外都具有极大的影响力。

徽派戏曲作为徽州文化的组成部分之一,深受其影响,是全国最具特色的剧种之一。而古戏台作为戏曲艺术的载体,与徽州戏曲有着十分紧密的关系。

之所以以其为对象作详细的测绘及研究,主要原因有以下几点:

(1)祁门县作为徽州古戏台中保存较为完好的地区,可以对祁门古戏台进行完整系统地研究,易于建立高效的数据库为研究提供有力的分析基础。且11 座古戏台的建造时间主要为明清时期(表1),通过对时间线纵横向比较,可以总结出祁门古戏台不同时期建造的独特做法,以及随着时间的推移,古戏台建筑形式、空间特征等方面可能存在的演变。

表1 祁门古戏台概况表(表格来源:作者自绘)

(2)相较于祁门古戏台建筑群的完好保存,徽州其他地区的古戏台保存情况并不乐观。因此,本研究通过对祁门古戏台进行系统地整理、分析,其研究成果可以对祁门以及其他地区的古戏台的保护和修缮起到很大的指导、借鉴作用。

(3)古戏台建筑本身就承载着徽派戏曲艺术与历史双重属性,从祁门古戏台入手研究,结合历史上徽州戏曲文化的演变,可以以点到面地发掘出徽派建筑的建筑文脉。

1 研究对象概要

本研究的范围为祁门古戏台群。祁门县是徽州古戏台中保存较为完好的地区(图1),由11 座明清时期的古戏台组成的“祁门古戏台群”被公布为第六批全国重点文物保护单位。通过对祁门11 座古戏台的深入研究,对其具体信息进行归纳制作成表。用3D 扫描仪扫描出图绘制CAD 图纸,进行数据分析,整理并根据照片对古戏台内的细部进行梳理、分析。

图1 祁门县地域位置图(图片来源:作者自绘)

统观过往关于祁门古戏台的研究,有针对祁门古戏台群中较具有代表性的一座进行详细阐述的,抑或是将祁门古戏台结合其他区域的古戏台进行的比较性研究。

而在具有详细测绘数据的基础上,从建筑空间特征的角度对祁门古戏台群进行全面统一的研究则相对较少。

2 祁门古戏台“演戏区”空间特征

2.1 空间构成要素

祠堂总平面外轮廓大体上呈矩形,沿中轴对称,也可能会因为地形的制约或是功能空间尺寸的需要,在开间上有一定的拓宽或收束。由主体建筑与天井沿轴线相间排布,主体建筑之间侧廊连接。

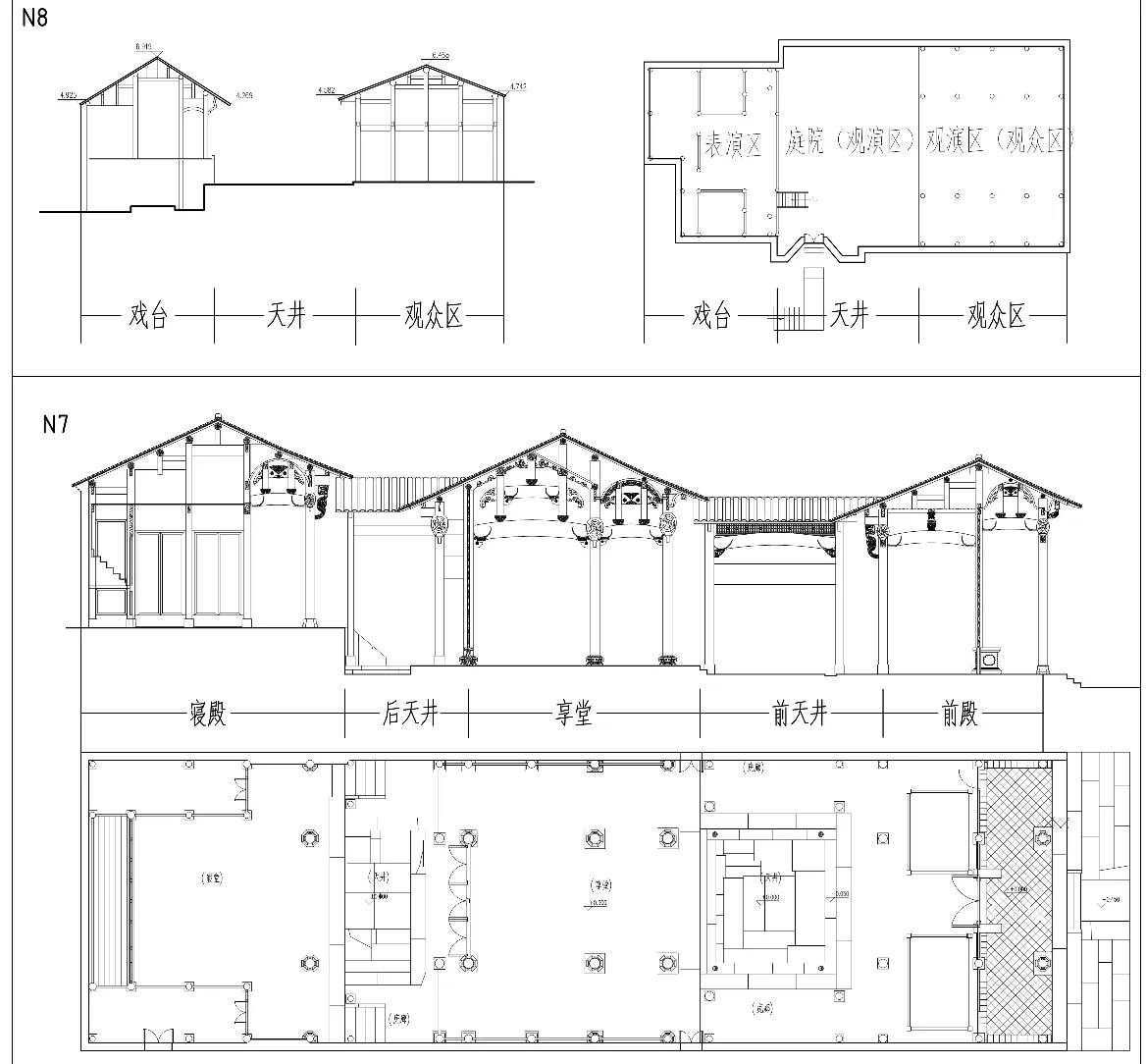

每栋建筑称为一“进”,从入口侧起,各栋建筑依次为“第一进”“第二进”“第三进”。有三栋主体建筑的祠堂为三进祠堂,其由前往后依次坐落着:前殿、享堂和寝殿;在祁门古戏台群中,绝大部分为三进祠堂,古戏台位于三进祠堂的前殿门屋部分,即“演戏区”第二进的享堂和前天井作为“观戏区”。其中的新安古戏台不是传统的宗祠戏台,而是作为公共戏场供人们使用。故其建筑的空间构成也与其他10 座古戏台建筑有所区别(图2)。

图2 两进公共戏台、三进宗祠戏堂案例(图片来源:作者自绘)

2.2 古戏台(前殿门屋)

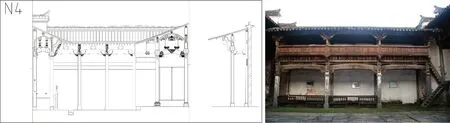

不同于一般的祠堂建筑,祁门古戏台群的前殿部分进深跨数没有固定的形制,一般根据宗祠戏场仪门的处理方式而定。入口空间及仪门的处理方式有门楼式和门廊式两种(图3)。门楼式入口的祠堂最外侧基本为实墙面,祠堂大门位于墙面中心,门楼两侧开有小窗。一般情况下,门楼式的入口空间(第一跨空间)在搭建活动戏台时,被戏台所占用,作为戏台的后台空间。祁门古戏台中入口空间大多数都为门楼式,如嘉会堂、敦化堂、余庆堂等。门廊式空间则是祠堂大门所在墙面向后推移一跨,在大门之前设置一轩廊作为入口空间,形成体量为一跨的檐下灰空间,加上戏台部分的三跨空间,前殿部分一共为四跨。这种做法在祁门古戏台中较少,典型的如敦典堂等。

图3 入口门廊式与门楼式案例(图片来源:作者自绘)

祠内戏台有两种形制,一种是“活动戏台”,戏台依附于仪门而建,台基由短木所支撑,演戏时上覆盖木板作为戏台,不唱戏时则拆除木板形成通道供人出入。而平时祠堂大门不会打开,人们从戏台两侧的耳门进出。而当家族中出现重大事件时,才会将戏台的大门打开;另一种是戏台也建造在祠堂内,而台基却是由砖而成,是固定的,里面则用木柱支撑,覆盖上木板形成台面。这种形式被人们称为“万年台”。而由于徽州地处潮湿多雨地区,因此木材质的徽州古戏台鲜有能保存至今的(如会源堂古戏台),本次研究对象多为活动戏台(图4)。

图4 古戏台形制左为“万年台”(会源堂古戏台照片)右为活动戏台(敦化堂古戏台照片)(图片来源:安徽省文物保护局拍摄)

2.3 空间分析

古戏台在祠堂中占全祠堂体量的1/7 ~1/6。祁门古戏台群的戏台平面从功能角度上来看由表演区、后台和文武乐间三个部分组成。古戏台一般为三跨,第一、二跨为表演区和文武场,第三跨为后台区。表演区一般为三开间形式,其明间为主要的表演空间,次间部分的大多空间被用作文武场或者后台使用,留下狭长的空间与明间部分形成檐廊,因此表演区整体平面常呈“凸”字形状,表演区明间后方添以两方柱,形成木照壁,照壁两侧为上下场门,将表演区与后台区相分隔。根据戏台规模的大小不同,戏台的平面功能和流线上也有着不同的处理,比如在规模较小的宗祠戏场戏台中(如聚福堂和敦化堂),就简化空间,取消了两侧的文武场,由后台区替代,位于明间两侧,功能流线简洁明确。而规模更大的戏台中(如和顺堂古戏台、新安古戏台),表演区后方单独一跨作为后台区,表演区两侧作为文武场。也有在此基础上,两次间由边列柱内收近一米,其空间作为回廊使用,丰富了戏台表演的流线组织和空间变化(如和顺堂、敦典堂、会源堂)(图5)。

图5 古戏台平面形式(图片来源:作者自绘)

从表2 的数据来看,祁门古戏台的平均高度在1.7 米左右,个别连接有观戏楼的宗祠戏场(如余庆堂古戏台),戏台高度可做到2 米以上。从图5 中可以看出,戏台一般为三开间,作为戏场建筑,往往会采用移柱造的做法,以扩大戏台表演区的面积占比。即戏台明间两侧檐柱不与同列柱子对齐而向外扩,具体宽度视戏台情况而定,并没有严格的制式要求(表2),这种做法使得明间与次间的比值显著增大,如大本堂,檐柱偏移近1.1 米,明间、次间比值达到了4 ∶1。

2.4 戏台布置

中国的戏曲将伴奏乐队称作“文武场”,总称为“场面”。文场是以弹、拉、吹为主的管弦乐,用以伴奏演唱,主打旋律。武场是以鼓板的打击乐为主,用以配合演员的身段动作。戏台正中其后为木质照壁,分隔戏台表演区与后台区。照壁两侧为演员出入口,分“出相”与“入将”门,一般文场靠近“入相”门,武场靠近“出相”门。后台区则是摆放戏班演戏道具、演员化妆、转场调度的位置。从表2 数据来看,后台区的面积随着戏剧的发展在不断扩大,这也从侧面反映了戏剧发展的日益繁荣,以及戏剧表演的愈加丰富化、复杂化。

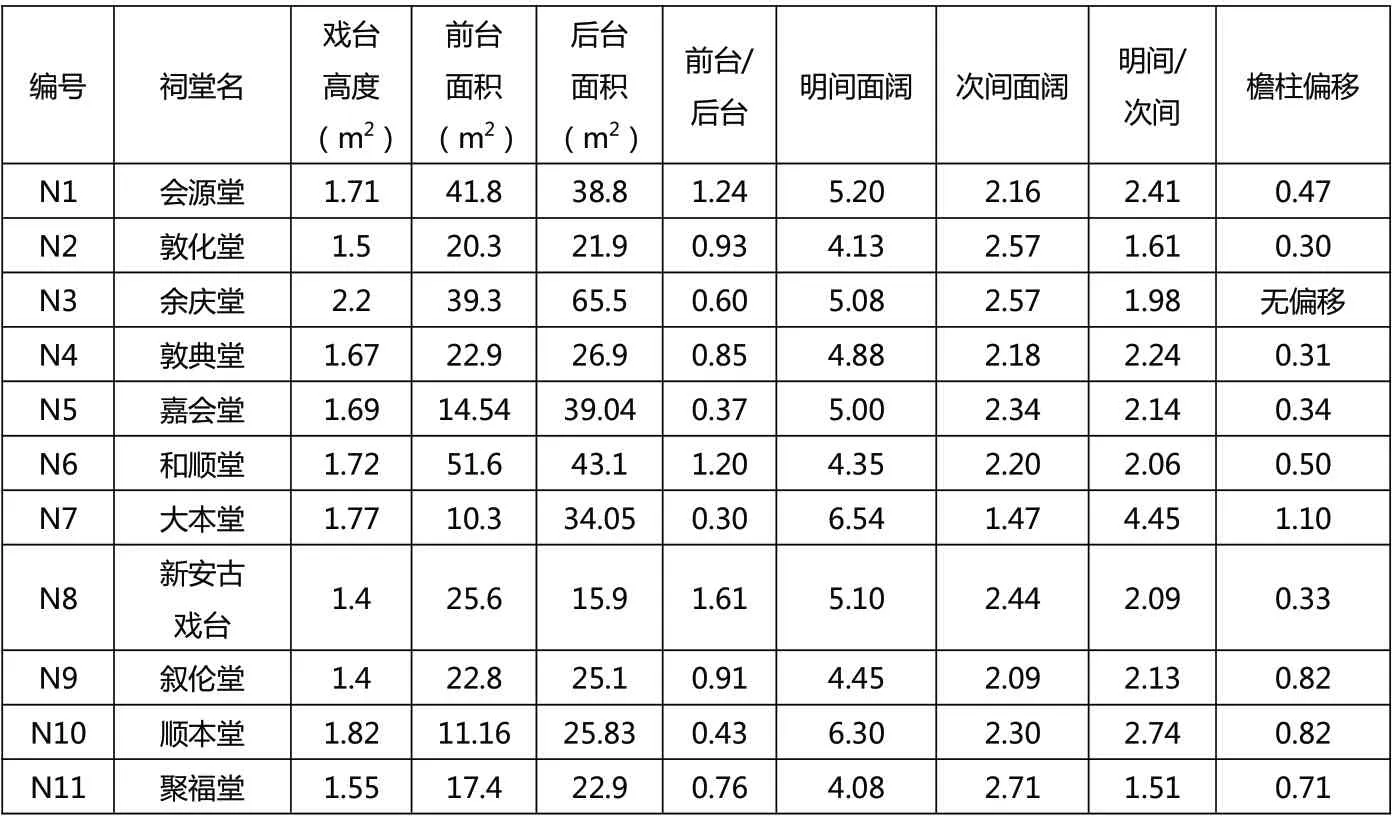

表2 祁门古戏台平面尺寸列表(表格来源:作者自绘)

3 祁门古戏台“观戏区”空间特征

3.1 前天井及前天井侧廊(庭院空间)

作为徽派建筑的重要空间——天井空间,起到通风和采光的作用,这也意味着其他功能空间都围绕天井所布局。在功能上,前天井为享堂提供足够进深的采光与通风,而两侧庑廊则将前殿(古戏台)与享殿两空间相连接。从古戏台戏场建筑角度,前天井这一庭院空间也承担着供族人聚集观戏的职能。

根据表3 显示,由于徽州地处多丘陵起伏的地段,好的纵向空间一般都用于享堂的布置上,因此天井空间的面宽大都大于进深,给人以开阔的视觉感受。前天井的进深与面阔的比值一般都在1.5 ~2.5 之间。作为主要的观戏场所,合适的进深保证了每个观戏者都能清晰地看到演员的面部表情和细小动作,也反映出了徽州传统戏剧注重人物表情这一特点,同时足够的面阔也恰好保证了观戏者的视听环境质量。一般来说,天井面积越大,其面宽与进深比值越接近1,形状越近似正方形,如会源堂、敦典堂等。而部分古戏台建筑由于受场地限制,天井规模减小,前天井的进深则越来越浅,远小于面宽,比值一般在2 以上。经研究发现,在部分古戏台建筑中,天井三侧排水沟内均设有等距排列的石墩,以供铺设木板用,其活动装配式的做法,既防止观众在观戏时失足,又保证了天井空间的整体性,略微增加了前天井的空间。

表3 祁门古戏台天井平面尺寸列表(表格来源:作者自绘)

前天井两侧庑廊不仅仅是前殿和享堂的连接,同时也是重要的观戏空间,庑廊作为半开敞的空间,为单坡屋面建筑,其顶棚常以轩蓬装饰,轩蓬种类多样,如人字轩、船篷轩等等。在雨雪天气时,人们可以在庑廊下继续观戏。庑廊有时也在上部分布置观戏楼,如余庆堂古戏台、会源堂古戏台(图6)。根据当地人的说法,观戏楼一般为女人的专用观戏场所,这也体现出了古代封建社会男女尊卑的等级观念,同时也意味着在此时,观众区已经有了明确的分区现象。

图6 左:庑廊案例;右:会源堂庑廊及观戏楼照片(图片来源:作者自绘、自摄)

3.2 享堂

享堂作为宗祠建筑举行仪式和活动的空间,从空间的规模和内部装饰的精细程度可以看出,其地位在宗祠建筑中尤为重要。享堂体量约占全祠的1/4,一般为五开间四进或三开间四进,通过数据整理得出,其空间的长宽比趋向于1 ∶1,与前殿空间、前天井空间相比更为方正,也彰显了享堂作为村落居民聚集议事的功能空间,给人以所需要的庄重肃穆之感。其明间面阔一般也大大超过次间宽度(图7)。

图7 会源堂享堂照片(图片来源:安徽省文物保护局拍摄)

享堂被太师屏分为前后两个相对独立的空间。前部由前廊和大厅空间共同组成。从观戏的角度来看,前部空间通常作为一个宽敞的“观众厅”。为满足群体活动,需要增大空间,而祠堂穿斗式的结构并不能满足这一需求。因此结构上常采用穿斗与抬梁相结合的形式:在享堂的第二跨第三跨的梁架结构上,采用了抬梁式的结构,解放了原本由柱子分隔的小空间,营造出大的无柱空间,很好地解除了原有柱子的视线遮挡。享堂大厅空间采用减柱造而减去金柱后一跨,明间两列的两根柱子获得全祠最宽敞、气派的空间,大厅空间高宽比较为恒定。享堂大厅空间两根金柱往往是全祠柱径最大的,且其柱础雕饰也最为精美,凸显了该空间的重要性。

享堂第四跨设太师屏,穿过太师屏后迂回进入后部的祭祀空间,在此处可仰望祖宗牌位。在太师屏上放置祖宗肖像,太师屏的设置保证了享堂与寝殿空间的视线隔绝,符合古代重礼守伦的思想,放置祖先牌位的场所不可“一眼望尽”。将太师屏往前移动一跨距离,进出走两侧的耳门。保证了人们正对着太师屏时,没有门洞和光线干扰的打破,保证了这一重要界面的完整性,也与前文所说的享堂作为议事聚集场所的庄重肃穆相对应。

4 祁门古戏台的观演空间视线分析

视线是观演空间设计中最重要的一个环节,就是为了保证观众能看得清、视线无遮挡、能看到全部表演区且视线范围内表演区所占比例足够,不被其他视界所影响这三个条件。而在古戏台建造时,完全依照着工匠的经验和感觉,并没有明确的戏场建筑的设计准则,但完全可以从人体工程学的角度,以人在观戏时的视距、视角是否符合人体工程学,来探究古戏台的视听关系是否满足人在观戏时的适宜条件,具有科学性合理性。

4.1 观演视距分析

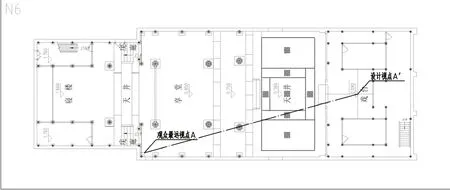

在戏场建筑中,视距是指观众眼睛到设计视点的水平距离。戏台上的演员大都是在戏台中心位置表演,因此将设计视点放在戏台表演区的中心点处,称为A'点;徽州传统古戏台的观众区主要包括庭院空间和享堂空间,因此将最远的观众眼睛设于享堂最靠近寝殿的拐角处,称为A 点,这两点之间的距离为最远视距(图8)。

图8 最远视距示意图(图片来源:作者自绘)

由于徽州传统戏剧注重人物表情这一特点,从人体工程学角度来说,正常视力的眼睛,能看到的最小尺寸或间距等于视弧上一分的刻度,换算成空间量度,距离15 米可以看清楚的最小尺寸为4 毫米,距离30 米可以看清楚的最小尺寸为9 毫米。因此,要看清面部表情及化妆细部,不考虑其他因素,应使最远视距不超过20 米。但是实践表明,视距在20 ~28 米处也能看清楚演员的细微动作和表情,这是因联想而产生的效果。

通过对11 座古戏台最远视距的整理,由表4 可以看出,11 座古戏台的最远视距长度在16 ~27 米之间,单从观戏视距的角度来看,符合人在观看时的人体工程学,足以在享堂的各个区域对戏台上的表演有着清晰的感受。

表4 祁门古戏台最远视距表(表格来源:作者自绘)

4.2 观演视角分析

除了视距以外,观演视角对于观戏者的视听效果也有着重要的作用,在此主要从垂直视角和水平视角两个角度进行分析。

4.2.1 垂直视角

在现代剧场设计中,对垂直视角有着极其严格的划分,因为垂直视角的合理性直接关系到观众观看的舒适性和视觉的通达性。它包括俯视角和仰视角。前者是控制楼座后排观众的观看条件;后者是检验池座前排观众的仰视情况。而在古戏台建筑中,古人的观戏场地要简单得多,没有固定的坐席设置,更没有坐席的升起设计。因此在分析视角时,只需要从戏台高度和人们在不同位置观戏的视角两个方面去考虑。

因此文章将视点定在离戏台表演区中心处,高出戏台面0.9 米(大约在演员的腰部)的位置,并命名为视点s,根据《JGJ57-2000 剧场建筑设计规范》中的规定:“池座首排座位排距以外与舞台前沿净距不应小于1.50m。”因此将最近的观众命名为A 点,定在离戏台边1.5 米的位置,在享堂与庭院相交处设一观众点,定位B 点,最远的观众为C 点,定在享堂里靠近太师壁处(图9)。

图9 垂直视角分析各视点位置(图片来源:作者自绘)

人不转动眼球时,正常视野的垂直视角为15°,转动眼球可增至30°,再大就要仰头或低头,时间久了容易疲劳。从表5 可以看出,每座戏台的最大垂直视角在13.93°到21.7°之间。

表5 垂直视角分析各视点位置(表格来源:作者自绘)

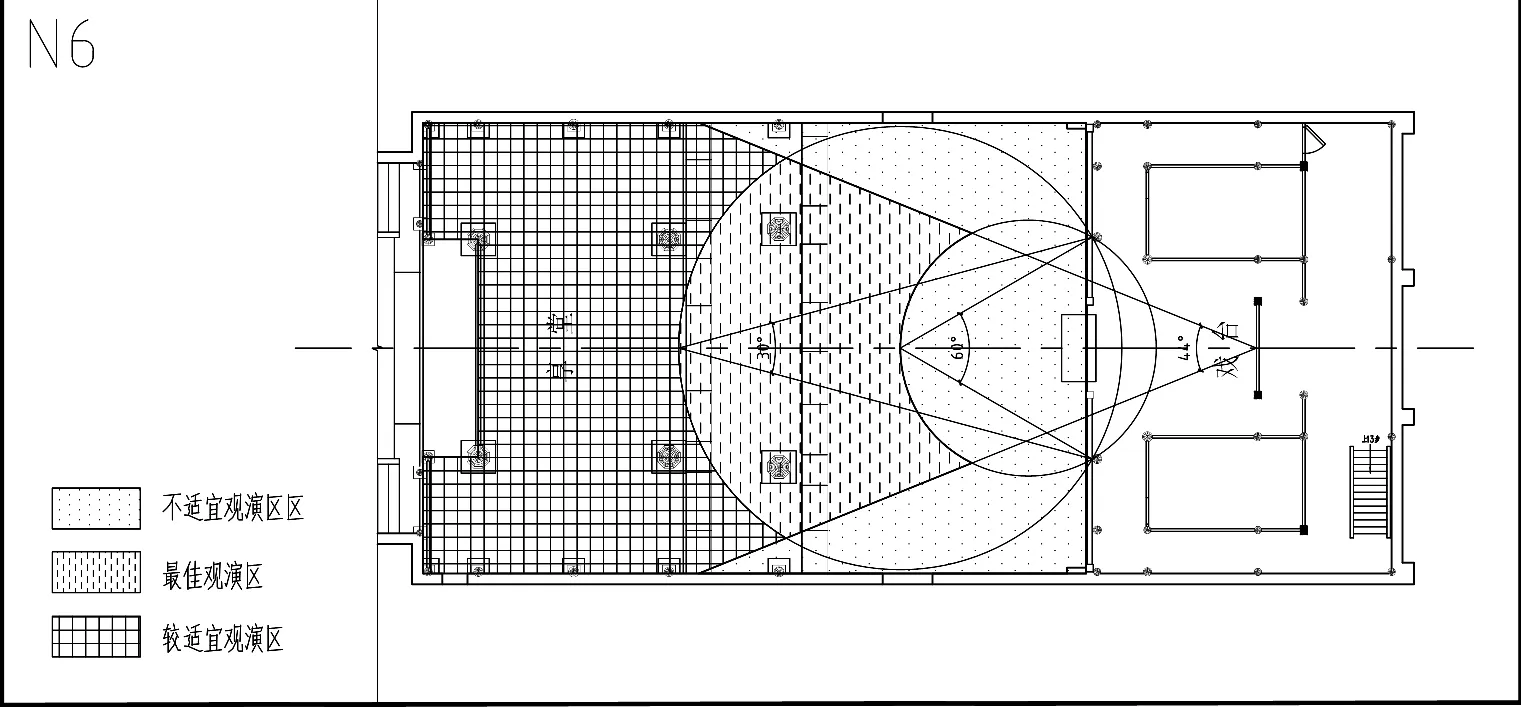

4.2.2 水平视角

水平视角和水平控制角是衡量视线关系的重要指标。对于古戏台这种镜框式台口的戏场来说,水平视角主要控制观众眼睛与台口两侧框的联线所成的夹角。人的眼睛在不转动的情况下,在水平方向能清楚地观看到景物的范围,一般人的最大水平视角为30°~40°,转动眼球后可达60°,再大时,人的头部就得不时转动才能看清楚、看全。若是小于30°时,人在观看时虽然不用大幅度转动视角,但此时视界太广,戏外事物占比太大,在观戏时会影响注意力的集中,因此一般要求最远观众的水平视角宜大于30°。水平视角在30°~60°之间的范围是好的观演区,此时不需要转动头部即能看清表演,不易感到疲劳。

水平控制角也称偏座控制角。一般以舞台幕布中心与台口相切的连线夹角来控制偏座区。为了使观演区两侧的观众也能看到表演区,尽可能减少无法看到全部舞台的偏座数量,普遍采用水平控制角的办法来控制观众的座位和数量。在我国,剧场的水平控制角一般在41°~48°范围内,文章中的水平控制角默认为44°,在此范围内的观演区的观众视线环境符合人体工程学,视角较好。

因此以戏台中区分前后台的屏风中点为起点,画一个44°角的范围,与古戏台建筑的两侧院墙相交,此范围的观众水平视角最佳,观戏效果最好。在此范围内,观众的水平视角在30°~60°以不需要转头过频就可观看戏台全部宽度,得出观众的最佳观演区域。

由图10 可知,最远观众的水平视角在14.13°~23.98°范围内,如上文所说,视角太小会影响人的精神集中,因此一般要求最远观众的水平视角宜大于30°。如水平视角分析图(图10)所示,可知观戏最舒适的区域。

图10 水平视角分析案例(图片来源:作者自绘)

结语

通过对祁门古戏台建筑观演空间的考查及研究,我们可以得出以下观点。

在11 座祁门古戏台中,其类型大多都是宗祠戏场,它既继承了传统徽州祠堂的形制与功能序列,在不大的纵深长度内,创造出变化丰富的空间序列。又作为宗祠戏场建筑,将古戏台搭建于祠堂中观戏,使得建筑内部的各个空间的关联性相较于传统祠堂更加丰富。从戏场建筑的观演视线角度,可以看出徽州古戏台基本满足人们在观戏时的视线设计要求,徽州匠人为了满足视线要求也采取了一些措施:如将前殿的戏台抬高,并扩大明间宽度;控制观演区中庭院的大小,以及从结构上采用减柱造做法,营造出享堂大的无柱空间等。

同时,11座古戏台建筑的古戏台部分,也根据其所在祠堂的大小、形式的不用,各有其鲜明的特征:会源堂古戏台规模宏大,其祠堂面积,以及古戏台面积在祁门11 座古戏台中最大;建造年代最早,其两侧庑廊架有二层的观戏楼。据笔者判断,会源堂体量宏大,作为当地的大型祠堂,它已然成为人们大型聚集、观戏活动的主要场所。因此其古戏台形式也是较为稀少的固定式戏台,整个前殿都作为古戏台,人们从祠堂正面两侧的侧门“源水”,“本木”直接进入祠堂。又如余庆堂、和顺堂、叙伦堂,其前殿及古戏台部分体积较大,内部功能和流线也更加丰富,相较于一般戏台而言,其古戏台的后台部分增加了纵向的一层空间,由两部楼梯相连接,戏台表演的流线组织和空间变化更加丰富。而除去传统的宗祠戏台建筑以外,新安古戏台作为纯粹的戏场建筑,其组成部分仅为古戏台、庭院和半开敞的观众区三部分,其体量、序列并没有严格的制式要求,其古戏台部分为不规则的矩形。