多维度与微更新的老校区城市设计研究

——以昆明理工大学新迎校区为例

文/蔡 强 昆明理工大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

王 冬 昆明理工大学建筑与城市规划学院 教 授 博士研究生(通讯作者)

唐大悦 昆明理工大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

1 背景

21 世纪以来,为满足高等教育“产业化”的需要,全国各地“大学城”与大学新校区快速建设,截至目前大学城数量达到50 多个,近年来高校校舍面积年平均增长2500 万m2(图1)。城市圈中的老校区建设规模小且建设速度缓慢,主体搬迁后的老校区逐步成为高校附属研究场所、层次较低或民办教育校舍、转让或出租给商业,已逐渐失去承担高校主体的作用。但老校区承载着历史记忆,拥有着浓厚的文化底蕴、良好的景观环境等,甚至一些著名的老旧校区成为文化遗产。无论何时何地都应将老校区作为城市保护的一部分,而非任其逐渐消逝。

图1 新增校舍面积变化(图片来源:中华人民共和国教育部官网)

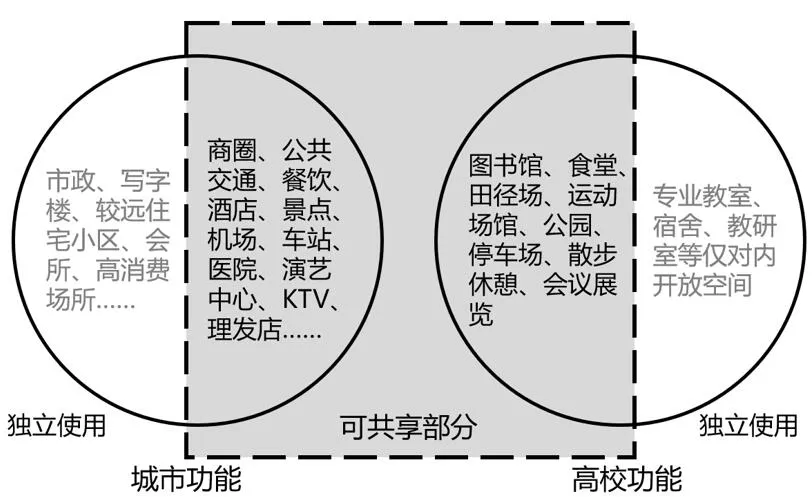

即使城市与老校区相互对立,在开发强度、建筑高度与风貌、空间形态等方面具有强烈的对比,但应将两者的矛盾转化为发展的因素,使其相互融合协同发展。西方或一些国家的高校几乎与城市融为一体,并未区分思想或实体的界限。高校学生能较好融入城市生活形态,长期租住并使用城市设施,开展学习观演、聚会休憩、兼职工作等活动;同时城市市民也能方便使用高校的资源,如运动设施、图书资源、论坛讲座学习等。城市高密度的建筑体量应作为老校区增量化的载体,如功能置换,将紧临校区的住宅区产权转让或租用作为学生宿舍;同时校园资源应对城市开放共享,发挥其城市职能与社会效应。

2 多维度与微更新策略

面对我国城乡建设关键转型期的新变化,提出城市设计应该有不同的维度、不同的层级和不同的视角[1]。多维度设计,作为一种解决问题的切入点,有多种类型和不同层次的维度分类。依据研究与设计对象的范围大小,城市设计可分为宏观层面、中观层面、微观层面三个层次。城市的多维度设计属于宏观层面,包含经济、文化、社会、生态、空间形态、产业等。高校的多维度城市设计属于中观至微观层面,涉及更加具体的现实问题,具有导向性。

“城市针灸”是一种以小尺度改造的城市更新模式。它通过在特定的区域范围内以“点式切入”的方式来进行小规模的改造,从而触发其周边环境的变化,最终起到激发城市活力,改变城市面貌,更新城市的目的[2]。“城市针灸”理论反对城市大拆大建与大规模扩张,提倡小规模的可持续发展模式,坚持微更新改造,以此焕发城市活力,让城市有机生长。“微更新”的城市设计借鉴“城市针灸”理论,设计方法主要以核心问题为导向,针对性地对空间节点进行改造,以点触面,解决问题并优化区域。同时,希望微更新理念的城市设计能产生触媒效应,引发一系列的城市更新,最终使整个城市有机发展。

对于城市问题,从不同维度去分析问题,具有整体性思维;具体的城市设计策略,应是小尺度微更新设计,属于“化整为零”的方法。将两者结合,能兼顾问题整体性与设计针对性。

研究选取昆明理工大学新迎校区(以下简称“校区”)为研究设计对象,进行优化边界、多样交通、停车扩容、建筑扩展四个方面的城市设计,以“微更新”从高到底的层面分为点-线-面的层次控制设计程度。(表1)

表1 多维度与微更新的设计策略(表格来源:作者自绘)

3 宏观、中观、微观层面的设计策略

3.1 宏观层面的微更新思路

3.1.1 优化边界,城市融合与空间开放

校区由环城路、白塔路与白龙路三条城市道路环绕,主入口由环城路进。与城市支路开口较多,且内部节点少,道路未形成环路,地块内的车辆和人的流线问题突出。基地道路与城市道路有8个交叉点,均需要合理地优化。

整合校园的边界与出入口,重新梳理校园与城市及周边地块的关系。围墙并不能完全拆除,而是以另一种较为温和的方式打破边界。权衡内外关系,在道路沿线和小区边新增9 个出入口,为校园与城市产生功能置换提供可能性,并将校园资源(如公园、活动场)对城市市民开放,并能舒缓校园交通拥挤。保证每个边界均可出入,使校内外资源共享(图2、图3)。东北区域新迎小区组团与校舍区设置带门禁的通道,使校内学生能从宿舍更方便地到达外部,同时住宅区居民也能在特定时间进入到校园,使用田径场与篮球场。

图2 边界优化(图片来源:作者自绘)

图3 城市与高校功能的共享(图片来源:作者自绘)

3.1.2 空间增量,住宅小区的功能转译

校区被城市干道环绕,同时也是地铁线路的站点(图4)。校区内被一废弃的米轨①一分为二,校区大部分用地规划为教育用地,但在实际中教育用地被过度侵占。转换现有居住用地的住房功能,教育用地的补偿可以用置换或兼容功能的方式体现。

图4 现状模型图示(图片来源:作者自绘)

在实际调研中发现,包括校区范围内和周边小区的住宅密度大且建造时间长,环境质量较差,存在建筑空心化、住户老龄化的问题,实际上超过80%的住户有意将房子的空房间出租。在天桥联系节点的系统中,将相应的住宅二层进行产权转换,作为天桥节点,同时也是今后将教职工住宅小区转化为学生宿舍后的门厅空间。在新迎小区片区中,可将大面积的住宅进行产权转换或长期租用,以作为学生宿舍和年轻教师公寓,缓解校区规模扩张造成的住宿空间紧张问题。

3.2 中观层面的微更新设计

3.2.1 多样交通,步行廊道与便捷车行

为了使校区进一步开放,成为城市的一部分,在优化开口后还需进行场地内交通梳理。校区拥挤繁杂的原因还在于,米轨和极高的建筑密度,校园主干道未成环形且多为近端式;校园次干道与校园主干道联系不紧密,成片区组团式分布,且多条次干道未接通;从路网结构可看出三个级别道路大部分未成环路,联系不紧密且不满足城市网格划分,易造成交通拥堵与流线混杂。由对校园支路的分析可知,校区内仅有一条支路连接被米轨分隔的学生活动区与教学区。

进入校园教学及学生生活区的车行出入口仅有三个,分别位于环城东路和白龙路。其他场地出入口均为住宅区使用。除东北方向的胜利花园小区与校园隔开,其他出入口非机动车和人均可通行。在部分路段设置路障,便于分区管理、人车分流,为师生提供更为便捷的步行系统。但社会车辆进入,通行不便,走错路致倒车调头的情况时有发生。

引入“天桥”及“人行廊道”系统,针对学生和场地内人群通行,设计两条立体的“人行廊道”。形成人行环路,减少通行拥挤。将人行置于道路之上,人车通行从空间上分离,做到人车分流。底层道路归于车辆行驶,取消所有路障,形成环路,提高车辆可达性。廊道在两端及必要地方设置到达地面的梯段,沿线与住宅、教学楼二层,还与部分节点相连。增大住宅功能置换成学生宿舍的可能性,住宅人群甚至校外市民也能在特定时间段使用廊道,进行休憩、散步等功能(图5、图6)。

图5 人行、车行与停车优化设计(图片来源:作者自绘)

图6 实体模型(红色为设计部分)(图片来源:作者自绘)

3.2.2 建筑扩展,植入建筑与功能置换

除向外部“借空间”外,还可向内部“优化、增量空间”。将原有停车场设计为双层停车,将空地或废弃地、小体量老旧建筑进行整合,重新设计集约体,保证原有功能进行空间面积增量。实训楼旁的地块,现有功能为幼儿园、废弃水利实验室、配电站,改建的集约体1 功能定位为幼儿园、羽毛球场、实训空间、教学与办公;专家楼旁的空地现有功能为门球活动中心,改建的集约体2 功能定位为门球活动中心、停车场、学生活动中心与办公;新建的集合体3 位于学生生活区米轨旁,与新增的立体廊道尽端联系,现状是露天篮球场,转换后的功能为篮球场、学生宿舍与学生活动中心。旧建筑的功能置换,解决旧建筑更新、用地短缺的问题,也极大提升了校区的容量(图7)。

图7 集约体及功能意象(图片来源:作者自绘)

3.3 微观层面的微更新改造

3.3.1 停车扩容,双层车库与增量车位

校区内的停车有地面停车场、地下停车场及路旁停车三种方式,其中地下停车场位于沿新兴路边的职工或家属的板式类住宅。地面停车场主要是垂直式,路旁停车主要为斜交式,地面停车场有5 个,分布较为集中、使用率高,但车位标识不明显,设施、监管等方面不足。实地调研发现,校园内有大量空地,具有发展为停车场的可能。

同样延续立体化的策略,将校区原有的两个景观节点空间更新改造。采用“一层停车、二层绿化”上下结合,提高土地利用率、绿化率、停车数量。节点2、3 又与“人行廊道”连接,使整个系统更具活力。另外在图书馆旁的现有停车场,加一层停车(节点1),扩容以满足校区大门进入的车辆停车(图8)。

图8 节点效果及平面示意(图片来源:作者自绘)

3.3.2 空间分析,节点梳理与升级优化

“以点触面”作为城市针灸策略的重要方法,研究中主要体现在对重要节点的改造与优化上。首先将整个用地范围内的空间进行初步调研分析,明确每个空间的边界、性质与现状情况;再进行数量编号、人群功能、布局方式、几何提取、面积指标及剖面视线的空间统计,并在此基础上进行对比分析,找到空间层级交点的空间,如主入口广场,进行意向改造。公共(节点)空间分析步骤的方法如下:

步骤一:将所有公共空间按照空间形态(点、面)分类,按照类别依次编号,点(D1、2……)与面(M1、2……)。

步骤二:实地调研,结合地图测距测出公共空间的大小及具体位置,感知空间的大小、比例、优劣。

步骤三:将实体提取出抽象符号,并归类出相同的平面形态。

步骤四:依据现场照片和CAD 图纸给出的建筑层数,分析围合公共空间的建筑高度。

步骤五:对照分析,设计出策略,依据重要性和空间价值定出意向改造空间。

不难发现,得出的意向改造空间已包含大部分以问题为导向的城市设计点,最后进行空间节点的全分析,作为查漏补缺,对研究做出更详细的补充。(图9)

图9 空间统计分析(部分)(图片来源:作者自绘)

结语

应对老校区与城市两者发展的矛盾点,进行强化与城市联系、功能置换与校区内部的新建集约体、交通梳理优化等设计后,可解决学校增量发展与城市联系较弱、校园内部矛盾的问题。采用住宅小区功能置换为宿舍等空间、“边界优化”“立体廊道”“底层停车-上层景观”、集约体设计等方面的多维度与微更新设计,强调联系、融合、开放、立体的理念。

文章以昆明理工大学新迎校区作为设计研究,表明“多维与微更新”这一城市设计策略,对解决城市高校老旧校区的扩张发展并与城市融合是适用并可行的。但要完全化解老校区与城市发展的矛盾,使其焕发新生机,则需要政府、校方、建筑师、大众等多方的参与。

注释:

①米轨:轨距为1米(1000毫米)的窄轨铁路,又称“米轨铁路”。目前世界上使用米轨铁路的地区有法国、中国云南、越南、缅甸、马来西亚等。