基于层次分析法的中学校园室外开放空间设计研究

——以大连市第八十中学校园改造设计为例

文/王 丹 大连理工大学 副教授

曹钟月 大连理工大学 硕士研究生

引言

2021 年7 月24 日,国务院发布了“双减”政策,进一步强调了学校教育主阵地的作用。教育的方针原则在不断升级,部分学校已经实行了更具活力的“开放教育”。相比之下,许多校园空间则止步不前,仍保持过去单一的“教学楼+操场”的模式,无法很好地为新的教育理念实施与发展提供空间支持,校园“硬环境”亟待升级改造。

对于这部分老旧校园的升级,以“旧改”代替完全新建将会很大幅度节约时间与资金成本。因此,本文将对既有校园改造进行研究,尤其关注校园中的开放空间,将会以大连市第八十中学周家校区的校园改造为例,探究如何使空间适应开放教育理念,为学生提供更加生态人性化的成长场所。

1 项目概况

大连市第八十中学周家校区位于一片居住密度较高的旧城区,校园规模较小,总用地面积8000 平方米。校园呈现传统的“教学楼+操场”的规划模式,室外的开放空间为统一的硬质铺装,没有明确的功能分区,也缺少能够让学生在室外停留休息的空间,空间“大而无当”,在其中只能够进行奔跑、行走、站立等基础活动,难以完全满足学生行为与心理需求(图1)。

图1 校园原始情况

2 校园室外开放空间评价指标体系构建

基于以上项目情况,八十中学的校园环境更新以室外开放空间为设计重点,通过德尔菲法建立空间评价指标体系,运用层次分析法确定各指标的重要程度,在构建完整的评价指标体系后将其运用在项目实际设计中。

2.1 评价指标选取

中学生处于生理与心理双重发展的重要阶段,因此针对中学生的校园空间设计要兼顾其行为与心理特点[1]。通过走访观察调研多所中学,可以总结出中学生在室外的活动具有多样性的特点,室外开放空间除了满足学生奔跑、玩耍等活动需求,还要激发学生交往互动、培养学生社会性,使校园室外空间成为课堂书本之外的学生成长场所。基于此,针对校园室外开放空间评价指标,进行了三大指标的筛选建立。

2.1.1 满足学生行为特点的开放空间

2.1.2 满足学生心理需求的开放空间

中学生的年龄集中于12 ~15 岁,仍处于少年阶段,开放空间的趣味性仍会是吸引学生的重要因素,空间中可以增加具有趣味性和文化感的雕塑构筑物,满足学生活泼的天性,增强学生对于学校的文化归属感。人类具有亲近自然的天性,除人文景观外,丰富的绿植景观同样有助于学生的身心发展。此外,学生在空间中进行活动时具有不同的心理需求,集会时希望获得关注,而交流时则希望有一定的私密性,因此开放空间设计时要划定不同的层次关系,进行不同程度的私密性处理。

2.1.3 满足学生社会交往的开放空间

与小学生相比,中学生开始进行社会化发展,形成自我的价值观和世界观,对于如何待人接物、如何面向社会逐渐有了自我的理解[2]。校园开放空间是学校与城市之间的连接体,是学生可以温和地和社会接触的场所,也是向城市展示校园文化的重要空间。因此校园中可有部分开放空间对城市开放,能够容纳家长、社会居民进行特定的交流活动,了解学生在学校内的情况,展示校园风貌,为学生进行社会化活动创造条件。这部分开放空间要有独立的分区管理,进行时间或者空间上的区分,保证正常的校园内教学功能不受影响。

2.2 评价体系建立

将以上指标进行分类归纳,利用德尔菲法进行评价体系指标筛选修正。在修正时选取了11名对中学校园空间充分了解的专家进行三轮问卷调研,专家包含中学教育领域工作者、校园空间设计师、中学校园空间研究人员,每轮问卷后都会进行指标修正,在第三轮问卷时,专家对评价体系中的所有指标均无异议。

最终的中学校园室外开放空间评价体系由目标层(A)、3 个准则层(B)与13 个指标层(C)构成(表1)。

表1 中学校园室外开放空间评价指标体系

2.3 评价指标权重计算

由于第三轮问卷专家对于评价体系指标无异议,因此将第三轮问卷数据作为定量指标运用层次分析法确定指标权重。首先通过九分制标度建立判断矩阵,为保证数据的规范性与科学性,进行一致性检验[3]。

1.社会运动的影响,重点是“占领华尔街”运动的影响。2009年医改方案被提出后,受到不少批评和抵制。继茶党运动、威斯康辛州和加州等地的州政府和教师工会运动后,更有数万名示威者聚集在国会山前抗议奥巴马政府的医疗改革政策、新的税收政策、政府挽救银行的计划以及失控的政府财政支出等。医改法案虽然覆盖了美国大部分的民众,但花费巨大且触动了美国大多数有钱人尤其是中产阶级的利益,而该法案最后得到了通过。

符合一致性检验后通过算术平均法对权重指标进行计算,得出室外开放空间中的评价指标重要性情况,并将其按照全局权重从大到小依次排列(表2)。可以看到对于中学生的室外开放空间安全性是最重要的指标层,同时校园需要合理地规划以保证空间位置能够满足课间活动,此外要保证空间能够满足多元化的活动,具有适龄的特点,保证空间日照、气候适宜,拥有适宜的文化展示空间与丰富的绿植景观。

表2 中学校园室外开放空间评价指标权重

3 校园室外开放空间设计方法实践

上文根据层次分析法得出了中学校园室外开放空间各项指标的权重,在八十中学校园设计时需要重点关注权重较高的指标层,为空间设计提供科学合理的指导。

3.1 合理规划、形成安全的活动场地

3.1.1 梳理规划结构,动静分区

合理的空间分区规划、保证学生在场地内的活动安全是校园室外空间设计最重要的指标。八十中学的开放空间规模较小,改造时需要对室外场地进行明确的功能划分,保证各个空间活动的独立性与安全性(图2)。场地中心设计为运动场,此处容纳所有较为剧烈的运动活动;围绕中心场地设置楼前共享区、红砖看台区、生态器械区及生态停车场四个区域,“四区”容纳散步、读书、交谈、器械运动等较为缓和的活动。“一心四区”的规划分区方式使室外空间由中心向外形成“动-缓-静”的布局模式,学生能够根据自己的活动类型选择适合的活动空间。

图2 八十中学“一心四区”示意图

3.1.2 分析空间可达性,层次分级

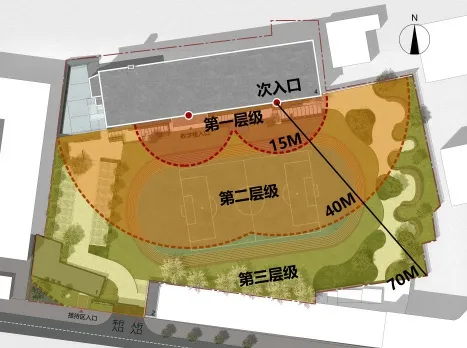

通过对学生作息时间表研究可以发现,学生在校园内的活动具有“时间固定、时长固定”的特点,时间由短至长依次为:课间休息10 分钟、课间操25 分钟、体活时间45 分钟,开放空间需要满足不同时长活动的特点。

以教学楼出入口为圆心进行半径划分,根据场地特点确定三个层级关系(图3)。楼前共享区位于第一层级,距离在15 米以内,课间10 分钟易于到达,在较短的休息时间里学生倾向于进行相对缓和的交流、短暂的集会活动,因此这部分区域设计以休闲座椅搭配绿植为主要元素(图4)。第二个层级包含了部分红砖看台区,距离15 ~40 米,这部分区域对中心场地具有较好的观看视野,适宜于25 分钟课间操前的短暂活动、观察和等待(图5)。第三个层级距离40 ~70 米,适宜进行体育课、体活等45 分钟的较长时间的自由活动,包含了剩余的红砖看台区及生态器械区,学生们可以充分从课本中抽离,走到校园的边界进行放松活动。同时第三层级与教学楼顶层的教师办公室形成较好的视线关系,方便教师观察学生,保证边缘活动的安全性。

图3 室外空间层级划分示意图

图4 楼前共享区

图5 红砖看台区设计分析图

3.2 空间多元、形成丰富的活动场所

3.2.1 注重室内外衔接,营造柔性边界

根据规划层级分类与学生活动特点,楼前共享区域是开放空间中利用率最高的一部分,大部分课间短暂的室外活动都是在这部分空间展开的,同时楼前区域也是室内外衔接过渡的重要空间。八十中学教学楼前的共享区域将自由的休息座椅、花架、红砖墙、绿植等元素组合,形成包容性很强的柔性边界。

充足的日照是较为重要的指标层,楼前共享区紧贴建筑立面,在空间层次设计上考虑到对一层教室采光的影响,在距离教学楼1.75 米内的空间中种植魔纹等低矮绿植,既能满足室内外的观景需求,又不遮挡视线。绿植向外延伸3.5 米为内部活动空间,与操场以高低错落的红砖墙相隔,砖墙两侧设置不同高度的休息座椅,满足内向和外向的多样活动需求(图4)。

3.2.2 利用弧线拓扑关系,创造不同主题空间

东侧的红砖看台区采用了连续的弧形墙面,弧墙的曲率及形状参照场地内原有老树设置,将墙面简化为双曲面,此处空间形成了面向操场和面向周边居民的具有拓扑关系的空间(图5)。面向操场的一侧与中心运动场及校园内其他区域有较高的互动性,这一侧的功能将会聚焦于学生间的交流活动,根据曲线的形状肌理形成几组不同大小的围合看台,局部置入主题性雕塑,形成具有文化感的“观察”空间(图5)。

“双减”政策下学生在校园的时间延长,据调研,各地多所中学在原有教学内容基础上增加了拓展型和探究型课程,校园室外空间在容纳学生奔跑玩耍需求的基础上增加了拓展教学的内容,如生物生长观察研究场地、物理现象实验区等。反观八十中学,红砖看台区面向周边居民的一侧空间相对独立,墙面与校园边界形成了几组安静的围合空间,各类实验、观察的探究教学场地在此处空间得以实现(图5)。

弧墙两侧并非两个独立的世界,在设计时设定了一个使用场景——教师带领学生正在进行物理课程的室外实验演示,另一侧看台上体育课休息的学生透过墙间开口和墙面上的开洞进行“暗中观察”。为了实现这一场景,保证校园中各个部分有良好的互动和流线关系,同时也是为了打破连续弧墙的单调感和体量感,在设计时将连续的弧墙打断,增加多处出入口,在墙面进行灵活的开洞处理,使弧墙“内外”形成了自然的对话关系,学生们在其中也将会利用这些自由的空间产生更多有趣的互动活动(图6)。

图6 红砖看台区

3.3 社区共享、形成校园的文化特色

在当前的教育模式下,家长对于学校的期待逐渐脱离了“唯成绩论”,转变为希望学生在校园内有丰富的文化体验,能够全方面健康成长。学校展现给社会的教育成果也不再是张贴在校门的“状元榜”,而是学生在校期间多方面的成长痕迹。在这样的转变下,设计时提出了“社区共享、文化展示”的理念,也是“适宜的文化展示空间”这一指标层的设计策略实践,文化展示空间由于其开放共享的特性在不同使用情况下可以满足多样的功能需求。

3.3.1 沟通校园内外的独立建筑,为家长提供等候区域

向社会开放的校园文化展示空间需要有独立的功能区,开放使用时对校园内部的正常教学功能不产生影响,因此可将文化共享区域设计在校园入口周围,减小对内部的影响。由于八十中学校园前的开敞空间极其有限,放学时间等候的家长停滞在车行路上,容易引发交通安全问题。将校园文化展示区设置在校门西侧,建筑设计面向城市及校园内两个方向的入口,傍晚家长可通过面向城市的入口进入室内等候,学生则可从校园内的入口进入,极大地缓解了门前交通混乱的问题。同时在防疫常态化的政策下,文化展示区也可以作为入校防疫的第一道屏障,进行防疫检查和临时隔离(图7)。

图7 校园文化展示区位置关系示意

3.3.2 融入周边市民生活,扩展社区休闲文化场所

由于近些年建设用地紧张,许多学校在建设时会陷入“圈地占地”的状态,然而校园与周边社区应该是和谐融洽的“共生”关系,公共资源应该最大限度的共用共享。在八十中学场地调研时可以观察到校门西侧50 米的位置为周边居民唯一的公共活动长廊,经常处于“人满为患”的状态。因此在校园设计时遵循了“资源社会化、限时共享”理念,将校园文化展示区开放给周边居民,与活动长廊共同成为社区的共享活动区(图7)。在文化展示区空闲时间容纳周边居民交流、聚会、社区工作、宣讲等工作,使学校与社区共生(图8)。

图8 校园文化展示区

结语

多元生态的校园空间将会助力开放教育理念的应用发展,新型的校园要将教育理念作为设计理念的基础,满足“双减”政策下的教育需求,从规划、建筑、景观等多方面共同考虑。既有校园的升级要从固化的设计思维中跳脱出来,只有从学生成长发展的角度审视空间,才能为师生提供一个开放、共享的新型校园。

图表来源:

文中所有图片表格均为作者自绘自摄