全域旅游视阈下乡村绿道网络规划技术体系思辨

文/姜 雪 吉林建筑大学建筑与规划学院 讲 师 博 士(通讯作者)

朱祥龙 吉林建筑大学建筑与规划学院 硕士研究生福州市规划设计研究院集团有限公司 助理工程师

引言

国家农业农村部在《2021 年乡村产业工作要点》提出打造150 条乡村休闲旅游精品线路,建设200 个美丽休闲乡村的发展目标。“十四五”在生态与环境规划中,也强调了促进乡村人居环境整治提升的目标[1]。2020 年在中央农村工作会议中,习近平总书记更是提出“举全党全社会之力推动乡村振兴”,并强调乡村发展必须走绿色发展之路。从国家政策层面来看,我国乡村产业转型、人居环境改善与文化升级等方面的红利时代已来临[2]。

从国内外经验来看,结合旅游、农林业等功能的绿道网络化建设是乡村复兴中“生态治理”“宜居宜业”等多目标共同实现的有效抓手[3]。例如,“二战”后的法国乡村,遭遇了与我国目前乡村地区类似的人口外流、老龄化和空心化等问题。然而,其结合农业资源完成乡村旅游廊道、环境保护廊道、景观遗产廊道等绿道工程建设,成功打开了人口回流、经济复兴、社会重组及城乡关系改善的新局面[4]。近10 年,我国实施绿道建设市域数量增长近12 倍,其中优质的乡村绿道建设在乡村经济复兴、生态环境修复、人居品质升级中往往起到四两拨千斤的效果[5]。以广州增城区乡村绿道建设为例,建成次年就实现旅游收入同比增长128%,全年农民收入增长17.18%,绿道沿线村集体经济增速比非沿线快53.6%[6]。其次,乡村旅游对乡村振兴体现出了强驱动性[7],尤其是全域旅游在近5 年也成为了重要推动力。从实践案例来看,80%以上村镇全域旅游建设以旅游廊道、生态廊道等绿道形式开展,绿道与全域旅游深度结合已成为乡村旅游转型升级和可持续发展的必然选择[8-10]。可见,以全域旅游作为驱动力的乡村绿道网络建设,是乡村资源重组与生态治理多重难题并解的有效出路。

1 全域旅游与乡村绿道网络

1.1 全域旅游核心基础条件与核心要素

全域旅游发展是从全域整体资源特征出发,需要区域具备一定资源基础条件才能实现全域协同发展的模式(图1)。全域旅游发展中生态、文化与产业要素是核心要素。林业生态、农业生态、各级自然风景区等资源除满足生态功能要求,重点是形成特色景观吸引和旅游配套服务功能。其次,文化要素促进城镇特色旅游引领作用。通过“旅游+特色文化”凸显旅游城镇文化特色,以民俗村落、文化遗产、绿色文化产业等重要资源点形成文化要素与绿道相结合的发展模式。再次,产业资源是旅游经济、绿道经济的重要交集点,也是全域旅游视阈重点关注对象。

图1 全域旅游特征与核心要素关系示意(图片来源:作者自绘)

1.2 全域旅游与乡村绿道网络关联性解析

绿道作为市县域公共空间的重要载体,是提升城镇居民生活品质与城乡环境的重要途径[11]。我国乡村地区具备丰富的自然斑块、旅游资源等,正处于绿道建设数量向质量过渡阶段,需依托农业、林业、旅游业发展,将资源点网络化连接以增强影响附加值[12]。在绿道网络化过程中,充分利用布局分散的生态、旅游、农林产业、居住、康养医疗资源等有效资源连接各类斑块增加土地生态、文化、居住、产业资源[13](图2)。在各类资源连接中也是资源全域价值提升的过程,全域旅游发展也以此在空间中实现了资源整合目标。

图2 绿道网络化发展需求解析(图片来源:作者自绘)

其次,绿道网络以全域旅游目的地空间结构理论为基础,提供优质景观空间网络化通道。将全域旅游目的地空间结构中“点轴”理论运用到绿道开发中,通过生产、生活及生态空间连接,形成空间集聚与景观连续的完成体系。乡村绿道网络规划中线性开敞空间一般依托“水网、路网、林网”等资源基础,景观高连通性体现在利用相关资源连接村镇居民生产与生活空间[14]。其次,绿道驿站及连接驿站的空间轴线,吸引周边产业、人口、服务等要素向空间轴线靠拢,带动绿道“点线面”体系优化。

2 全域旅游视阈下构建绿道网络构建特殊性

2.1 绿道网络资源与结构均衡化

从景观生态学理论出发构建的绿道网络,受到乡村空间“大分散-小集聚”结构影响,在网络化中很难从“全域”范畴实现结构均衡化,在社区、村屯等网络末端空间的跨越式发展受限。从全域旅游视阈出发,绿道资源网络化中强调“生产-生态-生活”资源全域化,相关资源要素结合全域旅游视阈,形成新的资源构成体系(图3),在更低成本与更丰富构建资源的带动下,空间网络结构末端组织更为密集,可以推动整体网络均衡化。

图3 全域旅游视阈下绿道网络资源组成研究(图片来源:作者自绘)

2.2 资源价值复合化与空间功能多样化

全域旅游视阈下乡村资源价值复合性提升与功能交叉性增强,对传统绿道网络空间职能调整与完善起到重要作用。全域旅游带动乡村旅游功能价值全域化,是乡村绿道空间功能复合程度提升的过程。功能复合与资源价值提升是对现状次级资源与次级空间结构的稳定化保障,需要推动乡村绿道网络非优势区外放网络转型与发展,尤其是功能链末端村镇“三生”空间拓展与资源融合。

2.3 优势资源集散与空间形态多极化

在全域旅游推动下优势资源的集散与绿道空间分布的改变存在一定相互作用,优势资源在全域空间布局通常与核心区空间结构位置存在一定契合性,在市县域空间核心形成绿道优势资源集聚区,结合全域旅游价值提升形成各类资源衍生功能,实现优势资源在“全域集中与分散”共存的功能模式。其中,向外扩散的资源功能在全域旅游影响下包括人流增加、产业链条增长等,形成功能综合型能量流的方式存在于绿道网络结构中。因此,可以从全域旅游功能流概念构筑绿道网络结构多极化形态,实现绿道动态化的空间结构表征。

3 全域旅游视阈下绿道网络规划技术路径

3.1 技术方法体系优选

从全域旅游与绿道网络关系解析可见,以全域旅游为视阈的绿道规划涉及更为复杂的网络系统,需表征更多资源属性,规划技术体系宜采用定性与定量分析相结合,以定性分析确定建设目标与框架、实施策略,以定量分析识别、评价与生成绿道网络,涉及技术方法主要包括指标体系法、最小阻力耗费模型识别法及网络流量测度法。

3.1.1 指标体系法

指标体系法主要应用于全域旅游服务价值评价及绿道网络要素筛选。指标权重赋值方法较多,其中德菲尔法和层级分析法应用较为广泛且便捷。在绿道网络要素筛选中,以权重为基础的评估体系受评估者学识、能力以及个人好恶影响,其主观性相对较强。全域资源复杂性决定评价指标的多样复杂,因此定性和定量指标体系以德菲尔法、层次分析法、模糊评价等多种评价方法构成本研究指标体系构建,将全域旅游服务价值指标体系各指标权重以问卷咨询方式进行反复修正,根据指标定性与定量转化需求形成本研究资源评价与价值表征体系的权重确定[15]。

3.1.2 最小阻力耗费模型识别法

在全域资源组织与空间均衡性协调中,绿道资源节点、廊道识别及连接是网络构建关键,拓展与延伸景观生态学中景观阻力概念,在指标体系构建基础上以最小阻力模型识别法实现资源提取。景观生态学中元素景观阻力值指在空间分布中物质、能量流动和干扰的扩散阻力,系统中某些障碍性或导流性结构、资源异质性等决定物种运动影响,阻力随跨越各类景观边界频数增加而加大,如对动物空间运动来说森林或草地比建成区景观阻力小[16]。一般而言,景观镶嵌体异质性越大则阻力也越大[17]。将阻力要素由生态景观领域拓展到全域旅游背景,则资源全域旅游复合价值越高功能流在网络中流通性越强。基于现有阻力面对全域旅游服务价值与生态价值考虑,利用生态服务与全域旅游服务价值对景观阻力面进行改进,从而提出绿道网络识别模型。

3.1.3 网络流量测度评价法

资源功能流及价值影响在绿道网络中的量化表征可借用网络流量概念实现结构评价与重组。以往研究中多以图论、欧氏距离、连接度及概率论为基础进行网络评价,在结构及要素关系解析中,揭示绿道网络中点线元素的重要性及绿道价值的有效体现。但从空间结构连接度角度来看,网络元素评价中以点元素所连接元素数量表征重要程度的方法,忽略了资源自身承载力及线型资源网络流量影响。同时,现有市县域绿道资源节点测度一般较少研究资源价值特征对网络结构影响[18]。而在县域或县级市地区,在全域旅游视角下,资源价值特征是网络测度重点,以结构测度形成资源在绿道网络组织中的多元需要[19]。因此,引力模型在网络测度的研究中凸显了一定价值功能与空间整合的研究潜力。在网络流量测度中,通过“质量”与“距离”参数替换改进引力模型,基于此确定要素间阻力与引力值构建测度模型,以资源中心度、供需比等分析解析全域绿道网络规划需求,同时结合资源网络流量重构的方法也可以实现功能与空间在全域旅游服务价值驱动下的结构重组。

3.2 技术路径构建

绿道作为绿色空间平衡人工与自然环境媒介,在其空间发展规划中具有较强适用性并体现出全域旅游视阈下组织绿道资源的优势。而全域旅游发展要求对全域空间均衡与特色发展进行协调,绿道的网络化技术路径是其理论与规划方法优化与修正的重点,如何在原有景观生态学的传统绿道构建方法基础上体现出资源自身特征与资源在全域范畴的网络化组织,是技术方法构建的重点,即在复杂资源类型突出自身特征的同时形成均衡化的网络体系。基于此,本研究在资源累积阻力成本面形成中以全域旅游复合价值为基础改进最小阻力耗费模型,体现所筛选资源的复合价值,同时在空间结构优化中改进引力模型测度网络流量,实现功能与空间在全域旅游服务价值驱动下的重组。

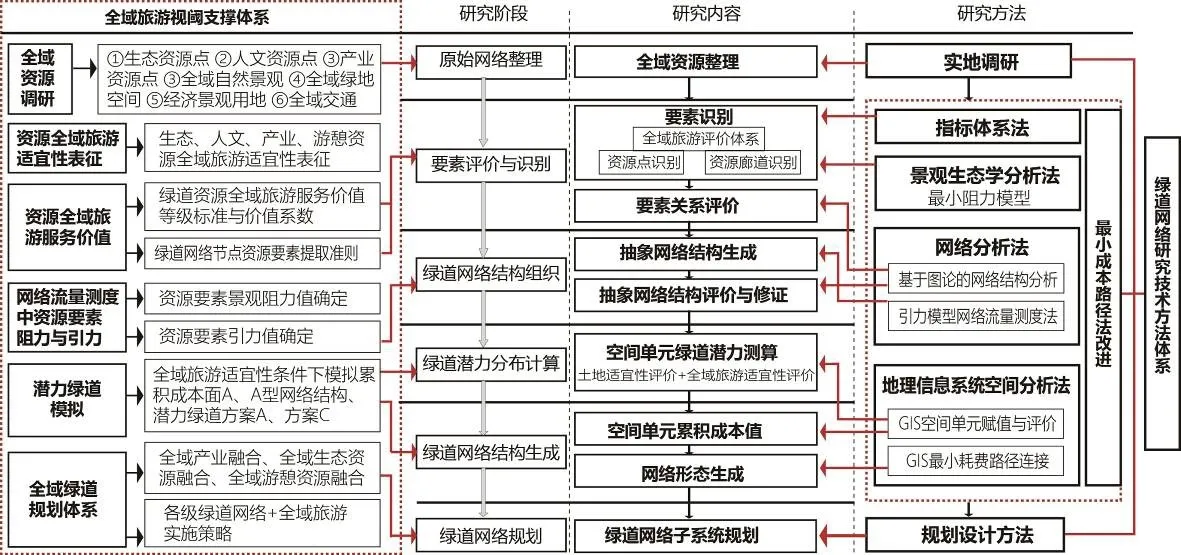

在绿道网络生成过程中,所涉及技术方法对应各研究阶段需求,全域旅游背景支撑构成绿道网络规划与生成技术体系(图4)。在绿道网络构建初期,结合实地调研整理全域生态、人文、产业及游憩资源及全域旅游适宜性表征,运用改进的最小成本路径法进行绿道网络要素评价与识别,网络组织、潜力绿道分布模拟及形态生成。其中,结合指标体系法与景观生态学分析法中的最小阻力模型完成全域旅游评价体系的构建、要素的识别;通过网络分析中基于图论的网络结构分析法进行要素关系评价;以引力模型网络流量测度法完成抽象结构提取。在绿道潜力分布及形态生成中,运用GIS 空间分析平台工具,以空间单元赋值与评价以及最小耗费路径连接完成空间单元潜力指数测定、空间单元累积成本分析及网络流量测度与重组。最后,运用规划设计方法完成绿道网络各子系统相关规划。

图4 绿道网络生成阶段与技术方法路线(图片来源:作者自绘)

结语

在新一轮乡村振兴浪潮中,绿道网络建设对村镇空间绿色转型升级至关重要,也是稳定乡村生态环境、优化乡村人居空间、促进乡村“三生”空间融合的突破口,是有效挖掘区域“生态宜居”优化的新动力。本研究通过解析全域旅游与乡村绿道网络规划关系,探索全域旅游视阈下绿道网络规划在资源组织结构、资源价值提升及空间形态等方面的特殊性。其次,以绿道网络规划步骤与测度方法研究为基础进行技术体系思辨,以GIS 改进的最小成本路径生成方法为主线,串联指标体系法、景观生态学分析法、网络流量测度评价法等技术方法实现复杂网络的生成的技术体系,所涉及的技术方法主要包括指标体系法、最小阻力耗费模型识别法及网络流量测度评价法,为今后全域旅游驱动下的乡村绿道网络资源调研、识别、提取、生成等相关研究提供基础与技术支撑。