类型学视角下的苏州传统街巷空间探究

文/韩紫璇 苏州大学金螳螂建筑学院 硕士研究生

申绍杰 苏州大学金螳螂建筑学院 教 授 博 士

1 绪论

1.1 研究目的

“类型学之于设计,是本土设计的灵魂和符号。凡是设计大国,都经历过一番卓绝的寻找,方能找到基于本民族文化,并能被世纪广泛接受的原型。”(梁思成《中国建筑史》)我国的城市营造和建筑建设有着悠久的历史,并形成了独特的城市空间。在近现代,伴随着西学东渐的影响,传统的城市营造思想被忽视,中国的传统街巷空间逐渐消失,大量的城市正在丧失自己的语言。本文希望通过对于苏州传统街巷空间的类型分析,抽取出其中的“元语言”,梳理出空间的建构规律,为当下的街巷空间建设提供参考。

1.2 研究意义

法国政治经济学家亨利·列斐伏尔提出了著名的“空间生产”理论。他认为空间并不只是静态的物质限定的地理环境,同时还包括着各种社会过程。传统的街巷空间无论是在东西方都为各种各样的社会活动提供场所。而目前现代的街巷空间大多以交通为主要的功能,复杂多样的城市社会被从街巷中驱赶出去,研究传统街巷空间的类型学特点有助于我们将城市生活再次引入到街巷中。

另一方面我国在历史街区,传统街巷的保护与开发上,往往只注重“形似”。虽然大多采用传统的建筑形式呼应历史文脉,但是缺少从内部空间的构建上映照传统意象。当下的建筑营造不是简单的怀旧、模仿,而是需要“批判的重构”和“谨慎的改造”(克莱胡斯语)。运用类型学的方法可以更好地提取出传统街巷中的原型,通过变形、重构等手法更好地服务于当下的实践。

1.3 概念界定

1.3.1 建筑类型学

类型学——typology 由前缀type 与后缀logic组成。Type 指类型、种类,或者属于某种类型,具有某种特征。Logic 源于希腊语,指规律或者推论。综合来看指的是分类的规律或者方法。而建筑类型学是通过对建筑进行类型划分,从而理解建筑本质的学科。对于建筑类型学理论学家德·昆西认为:类型不同于模型,是不可以被模仿与复制的。类型是隐性的,是变化着的物体所秉持的不变的原则[1]。意大利学者G·阿甘将类型学定义为“分类的相似系统”。他认为建筑类型学通过常规形式建立了语言结构和艺术之间的平衡,提供了一套艺术规律和社会承认的美学原则。

1.3.2 街巷空间

街巷指的是多层次的城市线性空间。战国时期为里坊制,街指的是坊间道路,为城市的主要干道(比如汉长安有“八街”);而巷指坊内的道路,宽度较窄。巷是街的延续与分支。街巷的组织模式有棋盘式、放射式等等。组织模式的不同往往会极大地影响城市的形态。而街巷空间是由明确的边界限定的,街巷空间的范围就是由不同的界面围合出来的,包括铺装、道路构成的底界面、建筑立面、装饰、绿化构成的垂直界面,以及建筑屋顶框定的顶界面。这些界面给予街巷空间连续性与可识别性,是本文研究的重点。

1.4 类型学对于街巷空间的分析方法

G·阿甘认为类型学的分析包含三个尺度。首先是城市和建筑组织尺度;其次是建筑与主要构造的尺度;最后是细部、装饰的尺度。街巷空间属于第一个尺度,使用类型学的方法对街巷空间进行分析,主要以阿尔多·罗西为首的第三类类型学为主[2]。伊格纳新·索拉·莫哈勒认为类型学的分析是将建筑进行分类转化为形式常数,将建筑外观简化,抽象为最显著的物质特性。这种形式常数起着容器的作用,它可以把建筑外观的复杂性简化为最显著的物质特性。从类型学的视角,物质特征可以作为街道空间形式的公约数,以此可以系统地理解建筑形式。这个系统既可以描述一个建筑的构成逻辑,也可以描述一个整体中各个局部的转变。“类型的观念也允许研究城市的生产关系以及形式的发展和破坏。”最后,城市的物质结构和城市建筑的物质结构可在整体分析中联系起来。

第三类类型学的代表人物——罗伯特·克里尔在深入研究欧洲古典城市的构成要素之后,认为城市广场是由圆形、方形和三角形三种要素及其变体组成的,城市空间的尺度也与这些几何特性相关。罗伯特·克里尔认为:“街巷和广场是严格精确的空间类型,街区则是街道和广场构成的结果。”

意大利建筑师普瑞尼发展了克里尔的思想,并且受波兰哲学家塔尔斯基的前期影响,普瑞尼发明了一套建筑形式语汇,试图建立了一套建筑设计的“元语言”[3]。塔尔斯基在研究语言逻辑时发现,用一种语言来描述自身,存在逻辑上的困难。需要将语言分类出不同的层次,用一个层次的语言来描述另一个层次的语言。描述别的层次的语言就是“元语言”。普瑞尼通过归纳整理,运用类型学的方法,试图找出建筑中的“元语言”,他从建筑的构成出发,将建筑还原为一个个的基本要素,类比为语言学中的“语汇”,通过一定的语法将语汇组成为一个完整的建筑。

2 苏州传统街巷类型学分析

2.1 苏州传统街巷的发展与演变

2.1.1 街巷结构发展期

春秋时期,伍子胥受吴王命,建阖闾大城。据《吴越春秋》记载:阖闾大城“周回四十七里。陆门八,以象天八风。水门八,以法地八聪。筑小城,周十里,陵门三”。在《越绝书》中有明确记载的陆路有一条,水路有两条。水路深广廿八步,换算为今天的单位为30m。战国时期,春申君兴修水利,据当代张守节《史记正义》记载:“又大内北渎,四从五横,至今犹存,又改破楚门为昌门。”这一举措初步奠定了苏州的街巷结构。

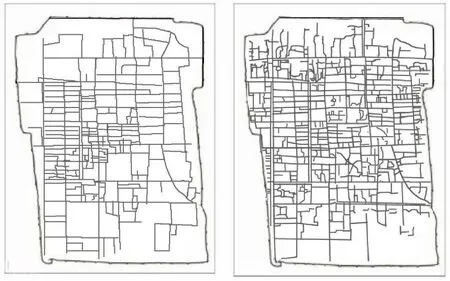

图1 苏州宋平江图的街巷肌理与清代比较(图片来源:参考文献[8])

图2 潭子里平面图(图片来源:参考文献[9])

表1 苏州临水界面街巷空间界面构成类型(表格来源:作者自绘)

秦汉、三国时期,苏州城保持基本的规模格局。据左思在《吴都赋》中记载:“同门二八,水道陆衢”,可见当时的苏州已经有了水陆并行的街巷系统的雏形。

2.1.2 街巷结构发展成熟期

隋唐时期是苏州街巷空间的大发展时期,苏州利用开凿好的京杭大运河,将城市水系与大运河相通,水门成为进出苏州城重要通道。城内街巷大量发展[4]。据《吴地书》记载:“城中大河,三横四直,群郭三百余巷。”苏州的街巷结构已经基本形成。唐陆广微《吴地记》记录当时苏州的街坊60 个,其中干将、吴趋坊等古名至今还在使用。

北宋时期是苏州街巷结构的成熟期,苏州升为平江府[5]。根据南宋邵定二年(公元1229 年)所刻“平江图碑”,整个城市充分利用苏州的水网体系,结合前朝的街巷结构,发展出“水陆平行,河街相邻”的双棋盘式的格局。图上共有桥梁359座,主要交通干道东西向4 条,南北向5 条,与众多的巷道、河流构成61 个街坊。有264 条巷,24 条里弄。

宋至明代,苏州的街巷结构处在不断扩张的状态中,明末清初时期,苏州城内的水道总长约在87 ~92km,比北宋平江图中延长了4km 左右。

2.1.3 街巷结构衰退期

到了清代,主要干道基本保持了宋代的特征,但是随着苏州古城内水系的结构性衰退,清代中期的水道总数在54km 左右,道路末期只有47km,这使得苏州的滨水街巷的数量大量减少。但是非滨水的次要街巷数量进一步增加,原本街巷密度较小的城市东南角也逐渐被填充,呈带状新增东西走向的狭长街巷。北部新增大量不规则的以南北走向为主的街巷。

图3 苏州临街街巷界面构成(图片来源:作者自绘)

2.2 苏州传统街巷空间界面尺度类型学分析

2.2.1 底界面尺度

苏州古代的运输由河道承担,街巷大多承担步行交通的功能,所以古代苏州街巷的宽度一般较小。同时一条街巷的宽度并不是一个稳定的常数,会沿着路径进行波动。陆辰旭在《苏州传统街巷空间组织模式研究中》对平江路的宽度进行了分析[6]。平江路平均宽度为8.95m,变化范围在2 ~16m 之间。而山塘街的平均宽度为6.32m,宽度的变化范围在1.7 ~16m 之间。大多街道底界面的尺度变化是因为苏州的街道两边一般会种植植物,建筑物因此会进行不规则的后退,形成建筑与街道之间的模糊空间。从均值上看,苏州主要街巷的底面宽度大多保持在6 ~8m 左右。次要的巷道一般在3m 左右,坊内合的里弄宽度就更小了,可以供人通过即可。

2.2.2 垂直界面的尺度

苏州传统的建筑基本为1 ~2 层,层高较小,建筑高度在2 ~7m 之间。在街巷的两侧以一层为主,高度集中在2.5 ~3m。二层建筑较少。平江路两侧的建筑高度范围为2 ~6.6m,一层建筑的檐口高度大多维持在3m 左右。山塘街两侧建筑以二层为主,高度稳定在4.5 ~6m 之间。街巷两侧建筑的高度鲜有一致的,大多在-0.5 ~0.5m的差值间波动,这就形成了苏州传统街巷垂直立面高度总体稳定,但是局部富于变化的特点。

2.2.3 底界面宽度与垂直界面高度的比值

图4 苏州临水街巷界面形式(图片来源:作者自绘)

图5 苏州临街街巷界面形式(图片来源:作者自绘)

芦原义信在《街道的美学》中,将道路的宽度设为D,两侧建筑的高度设为H,通过两者的比值来分析人的空间感受。苏州的街巷空间丰富多样,不同的街巷的D/H 的值也不相同。苏州宽度小于4m 的街巷,D/H 的值一般小于1,呈现出封闭感。比如山塘街杨安浜平均宽度为1.5m,建筑界面高度为6m,D/H=0.25。苏州寒山寺改造前道路平均宽度为2.5m,界面高度为4.5m,D/H=0.6。苏州市枫桥大街改造前平均宽度为3.5m,界面高度约为4.5m,D/H=0.8。当街巷宽度达到4~16m时,苏州传统街巷的D/H值在2~3之间。这个比值可以产生较为舒适的外部空间。比如苏州平江历史街区的大新桥巷平均宽度为12m,界面高度约为4.5m,D/H=2.6。

2.3 苏州传统街巷空间组织的类型学分析

空间是由界面围合出来的,而街巷作为一个线性空间,一般来说通过两个界面进行限定[7]。苏州作为传统水乡,传统街巷大多依水而建,与水的关系很大程度上影响了街巷的空间组织类型,所以本文以与水的关系,进行苏州传统街巷的类型学划分。常见的类型有:

(1)两街一河:临街界面+街巷底界面+水界面+街巷底界面+临街界面

(2)一街一河:临界界面+街巷底界面+临水界面

(3)水巷:临水界面+临水界面

同时从街巷与水体复合的空间位置来看,还有水弄堂与潭两种形式。水弄堂是为了方便不临水的居民上船和取水的需要,房屋之间每隔一段距离会设有一条宽度较窄(通常宽度1.2~1.8m)的通道通向水面,同时街巷也可以通过这一条道路看到河道上的情况,是街巷与水道相互渗透的空间。潭是街巷与水系之间的放大空间,船只在此停泊、休整。在平江河与白塔东路的交界处就有一个“潭子里”,水面开阔。线性的水巷空间在此突然开阔,这种结构与街区的生活功能紧密联系,使街区的空间脉络清晰,易于识别。

可以看出不同的空间组织类型配合不同的界面形式,可以产生非常丰富的界面,在界面的变化下,呈现出一种空间上的动态变化,会在线性的空间中呈现出细微的收缩与放大。

2.4 苏州传统街巷空间界面构成类型学分析

苏州的传统街巷空间沿着河流分布,虽然从宏观的角度上来看道路是平直的方格网型,从上文的叙述中可知,界面的内部空间并不是均匀的,而是富于变化的。

对界面进行类型的筛选之后,我们首先划分出临水界面与临街界面两个大类。针对临水界面可以提取出一层出挑、二层出挑、平台出挑、不出挑、凹平台、凸阳台、骑楼七种基本的形式要素。同时结合建筑的层数,以及有无腰檐的情况,进行两两组合产生了18 种临水界面的类型,这18种界面类型基本上囊括了苏州目前所有的街巷空间临水界面的组织类型。对临街的界面进行类型学的分析时发现,基本的元素较少,只有二层悬挑、凹阳台、不出挑等基本要素,与一层、二层、有无腰檐进行组合,产生了多种基本的界面类型。

可以看出,苏州的界面类型都是通过基本元素的组合形成的,所以不同界面类型之间的形式差距不大,有助于形成良好的连续的界面形象。

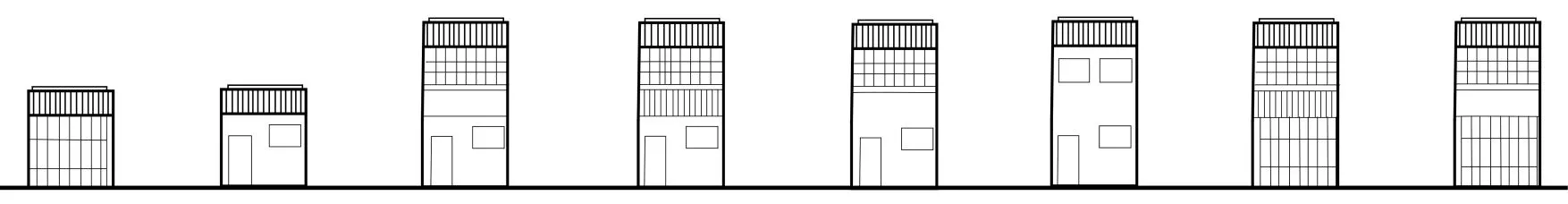

2.5 苏州传统街巷空间界面形式的类型分析

街巷的界面构成反映在形式上更多地体现在建筑的立面造型上。通过对于苏州传统街巷的立面分析可以看出,苏州的立面形式也是基于某一个母体下的类型变化。基本的立面元素有屋顶、腰檐、矩形门洞、方型窗和连续格栅等基本元素,虽然单体建筑的高度和细部之间有细微的变化,但是立面形式的元素和构图元素变化较少,通过归纳可以总结出以下几种类型:

(1)临水建筑

(2)临街建筑

2.6 苏州传统街巷空间特点

2.6.1 街巷空间的变化性

从上文的界面数据分析中,我们可以初步了解到,苏州的垂直界面的高度虽然并不统一,但是变化的范围较小。这就使得在苏州街巷空间中,界面的高度、尺度、立面形式大体上保持了一致。这种界面上的连续性,呈现出群体性建筑界面的特征,共同构成了连续的街巷意象。每个建筑之间微妙的差异,使得街巷处于多中心的平衡之中,每个建筑都不是街巷空间中的绝对主体,但是每个建筑都有可能是某一个视角下的视觉中心。

2.6.2 街巷空间的引导性

苏州传统的街巷空间注重方向性的营造。一般来说很少有直线型的街巷,大多数为斜线、折线或者曲线,但是斜率与曲率都是比较小的。顺着街巷的变化,建筑的朝向都有微小的变化。这种变化,强化了街巷的引导性。同时这种街巷空间也有其景观特点,直线型的街道,只有一个灭点,透视变化距离,街巷两侧的建筑立面很难得到观察,而曲折的街巷在移动的过程中,视点的位置会逐渐变化,建筑界面会得到充分的展示。

2.6.3 苏州街巷功能的复合性

苏州传统街巷空间是苏州居民开展城市公共活动的重要场所,围合苏州街巷空间的大多是民居以及店铺。建筑总体的私密性要求较低,商业活动、居民之间的交往,以及基本的行人通行功能交织在一起。

古语有云:“桥马从陆,重载以舟。”苏州的河道承担了大部分的城市运输要求,街巷空间得到了解放。空间尺度上整体偏小,产生较强的封闭感,窄窄的街巷与丰富的街市生活共同构成水乡独具特色的街巷整体环境[8]。

街巷与建筑界面的空间限定很弱,容易形成空间的渗透。在白天,街巷上活动的人群被店铺、作坊吸引。居民的室内活动自然地延续到街道。到了苏州传统街巷没有明确限定的空间领域。它可以是私用的,也可以是公用的。比如苏州街巷中大量出现的水埠,既可以是用于家庭的取水、洗涤,也可以作为水上停泊、交易的场所。桥也是街巷空间功能复合的重要体现。首先从功能上看,桥的存在保证了街巷的连续性,是街巷空间转化的枢纽;其次,桥是古城内重要的休憩与观景空间,桥的高度大多高于路面,水面上的视野开阔,提供了良好的观景视野。

结语

苏州的传统街巷空间代表了传统城市风貌,承载了当地居民的生活习俗,成为了公共生活的充满活力的载体。通过类型学对传统巷道空间分析,提取了空间界面尺度、组织、形式等方面的特征,希望能够在保留传统巷道空间格局、延续城市文脉的同时,也能对巷道旧空间进行积极的改造,建设更加适应现代生活的街巷空间。