基于使用者需求的榆林写生基地型传统村落保护与更新策略研究

文/张鸽娟 西安建筑科技大学艺术学院 教 授 博 士

杨璟雅 西安建筑科技大学艺术学院

引言

自古以来,乡村田园风光因为可以给人们的精神世界带来无限憧憬而备受文人和艺术家的青睐。在当代传统乡村景观资源日益稀缺的背景下,艺术院校招生规模扩大及研学旅游兴起等影响因素催生了传统村落的写生产业并推动其规模化发展。

由于写生基地型村落使用人群多元,村落需满足的基本功能多样,村落建设主体也因为政府和企业及外来组织的介入而多元化,因此村落的保护和建设面临的问题相对复杂。在写生需求发展迅猛的趋势下,村落环境、设施及服务组织未能快速响应发展需求,导致村落的环境和文化资源保护不当、使用功能空间冲突、建设组织无序等问题日益突出[1]。

本文以发展尚未成熟的西北地区写生基地型村落为研究对象,尝试在梳理村落多方使用者需求的基础上总结村落环境问题,提出村落保护更新的策略,并进一步构建多方参与的建设框架,以期综合性地解决村落所面临的问题。

1 榆林写生基地型传统村落资源条件及发展现状

1.1 自然及人文资源分析

榆林黄土丘陵沟壑区为梁状低山的地形地貌,河流、沟谷纵横交错,具有梁、峁、沟、壑等特征。榆林地区是中国日照高值区之一,气温四季分明。大自然巧夺天工般的地貌环境、良好的日照环境形成了写生者户外作画的适宜条件。

由于黄土高原和台塬地区土层垂直节理发育,不易被流水横向侵蚀,且内部胶结性能好,不易被降水瓦解,因此榆林传统村落民居以窑居形式为主,有石窑、土坯窑、靠崖独立式窑洞、靠山窑、地坑式窑洞等,结合地形山体而建,形成山村相依、窑坡相融的景致。村落中寺庙、祠堂、戏台、石碾、门楼等乡土风貌气息浓厚,空间构图和艺术形象独具特色[2],是极佳的写生对象,且为写生者提供了良好的物质环境。

陕北黄土高原孕育了多种多样的传统民间艺术形式,如陕北民歌、转九曲、闹秧歌等;米脂剪纸、绥德石雕、刺绣等。这些传统文化习俗吸引着外来人群,为写生者带来更多的素材并激发其创作灵感。

1.2 产业发展及服务设施建设现状

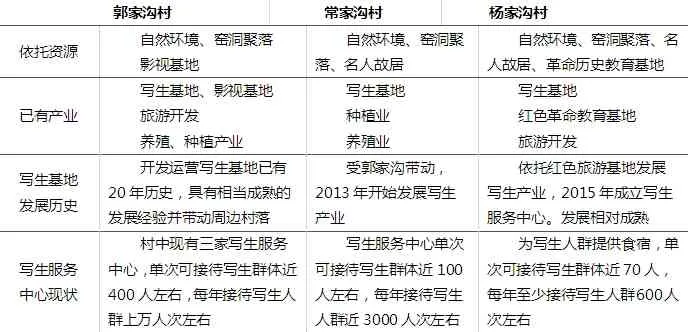

从民间自发活动到高校团体有组织的带动,在乡村振兴政策推动及村民乡贤引领下,榆林部分传统村落逐渐将写生服务产业化。目前发展相对成熟的有米脂县杨家沟镇杨家沟村、绥德县满堂川乡常家沟村、郭家沟村等。这些村落大多依托独特的资源条件发展内生基地的同时进行多元化产业开发(表1)。

表1 榆林写生基地型传统村落产业发展现状(表格来源:作者自绘)

1.3 村落保护与营建的动力分析

自2017 年陕西省旅游局启动《旅游扶贫五年行动计划》以来,在榆林乡村地区发展写生、旅游等产业,成为扶贫工作的目标任务之一。榆林市政府针对传统村落提出了“整合资金、集中打造、修旧如旧、注重保护”的发展思路[3],投入大量资金对写生基地型传统村落进行扶持。文旅集团的旅游开发活动、商业影视制作团队的拍摄取景、民间艺术家和学者考察采风等,为处于发展期的榆林传统村落提供了发展的契机,并形成了良好的宣传效应。传统村落的写生产业使村落在经济发展的基础上“以艺染民”,村民积极参与写生服务以及乡村审美文化塑造,并抓住发展机遇自主创业,对于村落的保护与营建有很高的积极性。

2 榆林写生基地型传统村落使用人群及环境资源分析

2.1 使用人群类型

写生基地型传统村落环境使用人群以村民、写生群体和旅游群体为主。村民除了外出务工人员以外,在村中的青壮年以经营写生服务中心、农家乐、民宿等为主,或在家帮扶务农、养殖等;村中部分老人靠售卖传统刺绣、剪纸等手工艺制品取得少量收入。写生群体以东北、南方地区美术院校师生为主,还有部分来自各地的民间艺术家。旅游群体包括机关单位组织的红色革命教育参观团、影视基地体验旅游团以及各地观光散客等。

2.2 村落环境资源

村落人居环境主要构成因素由村落的自然环境、人文环境与基础设施等组成,既是村民的日常生活环境空间,也是珍贵的写生资源(表2)。

表2 郭家沟村、常家沟村、杨家沟村环境现状(表格来源:作者自绘)

村中的部分窑居院落因应写生产业及旅游产业的发展需求被改建为写生服务中心或农家乐或被改造为旅游景点。如郭家沟郭灿、杨家沟王飞等写生服务中心,均是在民居窑院的基础上改建而成(图1、图2);郭家沟的“田福堂家农家乐”是将电视剧《平凡的世界》拍摄地所选的窑院改造为农家乐接待服务场所(图3);杨家沟的“三福堂”、常家沟的“常汉山旧居”是将名人故居翻修改造后作为旅游参观的景点。

图1 杨家沟写生服务中心(图片来源:作者自摄)

图2 郭家沟写生服务中心(图片来源:作者自摄)

图3 郭家沟田福堂农家乐(图片来源:作者自摄)

3 榆林写生基地型传统村落使用者需求调查及问题总结

3.1 使用者需求调查

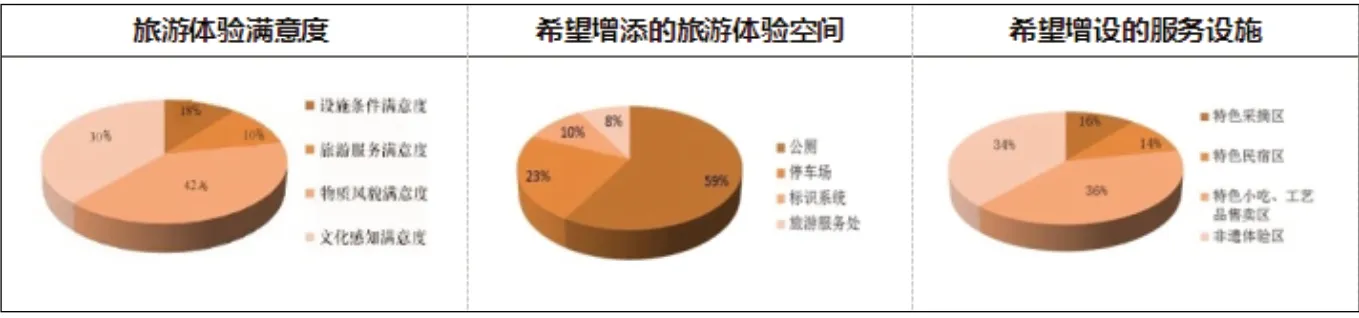

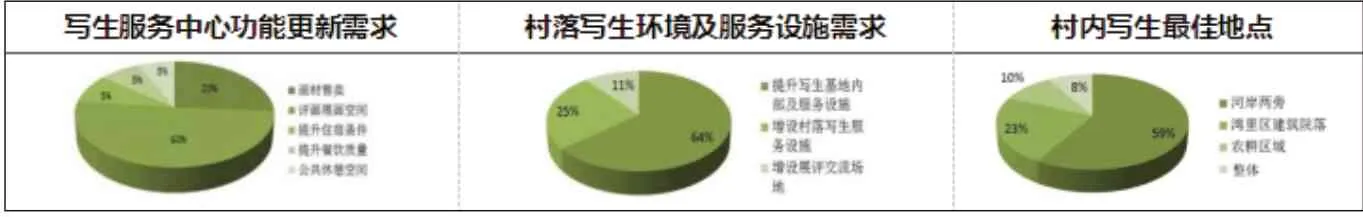

在对村落环境风貌、基础设施等情况进行考察测绘等基础上,针对不同使用者进行问卷访谈。访谈对象包括村委会成员、写生服务中心经营者、农家乐经营户、普通村民、写生师生、游客等(表3—表5、图4)。

表3 村民问卷调查分析(表格来源:作者自绘 )

表5 游客问卷调查分析(表格来源:作者自绘)

图4 使用者需求调查(图片来源:作者自摄)

3.2 村落环境问题总结

村落生态环境层面,写生颜料废水对水源造成水体污染,写生用品被随意丢弃后对环境造成污染。村民与游客造成的生活垃圾处理不当,垃圾分类及回收处理不及时,影响村庄卫生环境和整体风貌。

过分的商业逐利行为破坏了村落整体风貌和人文环境氛围。现有的写生服务中心功能不够完善,缺乏画材售卖、作品展评等空间。随着旅游市场的介入,村中没有及时结合市场导向进行空间提升,旅游服务空间、导视系统、停车场、休息设施、公厕等严重不足。在写生及旅游高峰期,村落内部交通及公共空间使用冲突。村民生活空间与产业空间发展不均衡,村落现有公共活动空间过少且性质较为单一,缺乏留守老人及儿童的活动交流、文化学习等空间。

产业发展功能空间不足制约了村落发展,写生基地规模有待扩大,旅游服务单一、吸引力不足;另一方面,村落产业发展和监控等方面建设无序,村落使用主体在环境营建过程中的参与度低,缺乏系统的组织框架引导。

4 写生基地型传统村落空间更新策略

4.1 保护为本,次序更新

表4 写生者问卷调查分析(表格来源:作者自绘 )

写生基地因其所具有的地域性的美术资源吸引大量写生游客,因此保护和发展传统村落所拥有的丰富写生资源,是传统村落物质风貌及人文资源的整体保护的基础。对于村落环境的更新设计应遵循由自然空间到生产空间再到生活空间的次序逐层递进[4]。保护村落自然地形地貌、山体水系等,以及具有写生吸引力的民居、街巷、庙宇、传统活动空间、村落民俗活动等。通过有层次的系统化设计使村落外部周围自然环境与村落内部空间与村民空间统一协调,融合渗透。结合基础设施更新完善污水处理、垃圾回收等设施体系。注重村落中剪纸、布艺手工艺制品等传统民间技艺的保护和传承,建立非遗体验场所,增强外来人群的文化感知和体验。

4.2 产业互动,资源整合

由于写生者在村中开展写生活动时间较长、人数较多且来源稳固,发展写生产业可以带动旅游产业[5]。写生地点的选择可对村落旅游景点设计和旅游路线规划起到指导意义[6]且写生画的作画方式及其审美角度及表达技巧等可以吸引部分游客驻足参观,因此可将写生与旅游相结合,开发以“艺术体验”为主题的特色旅游,延伸写生产业链条,以写生作品交流等为载体丰富游客体验项目,通过产业互动形成双赢效应。

合理利用和整合村落环境资源,发展果蔬种植及采摘等;将剪纸、刺绣、布艺制品等手工艺品的制作体验与文创产品开发相结合,更新功能空间和服务设施,并利用网络平台进行推广宣传(图5)。

图5 产业发展与所需功能空间(图片来源:作者自绘)

4.3 多方协调,弹性设计

针对村民日常生活需求、写生者对村落写生资源和环境服务设施的需求、游客的旅游体验需求等,对村落环境构成要素进行梳理,重视提升写生服务满意度、优化写生环境氛围、完善公共服务设施、旅游体验及食宿设施等[7](表6)。在村落环境更新中,需协调村民与写生人群和旅游人群三方之间使用需求空间的冲突,根据使用时间和使用人群性质进行统筹设计、灵活组合服务功能,形成弹性方案。

表6 写生基地型传统村落环境更新内容(表格来源:作者自绘)

4.4 共同参与,模式提升

写生基地型传统村落的保护、建设与发展需要在政府支持和扶助下,接受合理引导和规范监督,形成公众参与的组织构架并形成发展模式。村民经营者需自主接纳外部群体,通过提供服务、信息交流,提升文化自信。外来群体在活动体验过程中进行反馈,提出建议并参与营建。村委与政府合作共建平台,听取公众反馈意见,并积极接纳外来组织,加强合作、宣传和推广。多方共同参与以促进村落环境营建质量和服务产品质量提升,推动村落健康发展。

结语

传统村落中的写生活动具有丰富传统审美经验、传递地域性美术知识、延续地域艺术文化等作用[8]。保护地域性美术写生资源,从使用者需求出发,协调多方利益以提高使用者的满意度。结合村落的产业发展整合多种功能,进行环境空间和基础设施的更新和改造,有利于提升村落文化审美形象及内涵,增加村落的吸引力并改善村民生活环境质量,在促进写生产业良性发展的同时为村民提供更多就业机会,可缓解村落空心化问题,并进一步实现村落保护和经济发展的双赢。