非首都功能疏解背景下流动人口居住地时空演变特征研究

文/周亚明 浙江省建科建筑设计院有限公司 工程师

叶 璐 浙江省建科建筑设计院有限公司 工程师

王子鹏 浙江省建筑设计研究院 工程师

党云晓 浙江财经大学土地与城乡发展研究院 副研究员 博 士(通讯作者)

引言

自改革开放以来,中国经历了快速的社会变迁,跨地区的人口大规模流动是其中最主要的变化之一。大规模的流动人口涌入城市,成为城市人口增长的重要驱动力,这一现象在大城市表现得尤其明显。以北京市为例,1990 年北京市常住人口为1086 万,至2019 年常住人口已经增加到2153.6 万,其中约三成为流动人口。人口规模过大增加了城市运转的成本,加剧房价居高不下、交通拥堵、环境污染等城市问题[1,2]。为提升北京城市发展质量,改善人居环境,2014 年习近平总书记提出“非首都功能疏解”的理念,强调弱化与首都核心功能不适宜的城市功能,降低人口密度,促进经济社会发展与人口资源环境相适应。过去五年,北京市政府先后采取旧城有机更新、搬迁传统工业与小商品批发市场、整治城中村等措施疏解非首都功能[3]。在此背景下,研究流动人口居住地的时空演变特征有助于从流动人口视角来评估功能疏解的社会影响,也有利于反思功能疏解过程中的城市治理[4,5],为政府制定对流动人口包容的城市治理策略,减少社会问题,实现“国际一流和谐宜居之都”的建设。

1 研究数据与方法

研究采用的数据分别来自于2013 年和2018年宜居北京评价抽样调查问卷,调查范围包括主城6 区及5 个远郊大型居住区,两个年份回收有效问卷分别为5733 份和10651 份。问卷记录了被访者的人口统计特征、社会经济属性、居住空间信息以及过去5 年居住迁移情况。根据研究主题,从中选择流动人口样本,两个年份获取的流动人口问卷分别为1775 份和3314 份。

本文采用基于ArcGIS 的核密度空间插值方法,分别对两个年份的流动人口居住地、居住稳定型(过去5 年未搬家)流动人口居住地、居住不稳定型(过去5 年搬过家)流动人口居住地进行插值,之后通过比较2013—2018 年这一城市功能疏解力度最大时期内的居住地空间变化,分析流动人口的居住空间特征及其时空演变特点。

2 流动人口居住地时空演变特征

2.1 流动人口居住空间演变特征

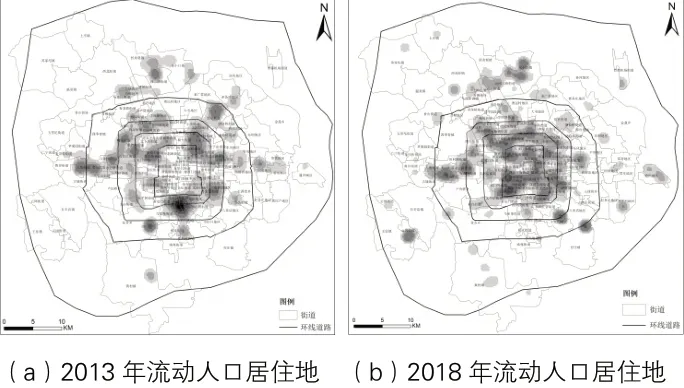

图1 展示了两个年份流动人口样本居住地的核密度空间插值结果。由图可知,2013 年流动人口样本居住高值区集中在五环以内,五环外仅有少量高值区(图1-a)。其中,流动人口最密集的地区位于南三环中间地区,这一地区早在上个世纪末期就已经是北京著名的大红门服装纺织批发市场,从业人员几乎均为外地人。此外,流动人口样本在展览路和望京街道也有集聚。整体来看,2013 年流动人口空间分布相对分散。而到2018 年,流动人口则更加向四环以内集聚,可见其居住地表现出向中心迁移的空间特征(图1-b)。此外,与2013 年相比,2018 年流动人口样本集聚区在三环内形成环形的人口密集带。流动人口空间分布出现这样特征的原因在于2013 年至2018 年间,北京市政府开始大规模地执行非首都功能疏解任务,重点拆除各类批发市场。作为流动人口集聚的批发市场地区在这段时间内逐渐被拆迁,同时展开的还有整治“开墙打洞”行为,导致流动人口的居住地和工作地同时随之变动[6,7],因此流动人口集聚中心在空间上发生了变化,其居住地向更加能够提供老旧住房的中心城区转移。

图1 全部流动人口样本居住地空间分布图(图片来源:作者自绘)

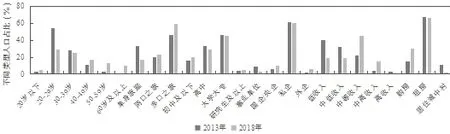

图2 展示了两个年份流动人口样本的属性特征对比。可以看出,从2013 年到2018 年,年龄段为20 ~39 岁的样本比例有所减少,尤其是20 ~29 岁减少最明显;单身家庭的样本比例减少,而多口之家的样本增加,说明以家庭为单位的流动人口增加,这也是近年来国内流动人口迁徙的普遍特征;初中及以下学历样本占比增加,高中学历样本减少,研究生及以上学历样本略有增加;就业方面,在国企或央企工作的样本比例增加;低收入样本比例明显减少,高收入样本增加;购买住房的流动人口明显增加,租赁住房的流动人口有所减少;居住在城中村的样本比例明显减少。流动人口属性特征的变化原因在于,非首都功能疏解以来,北京市政府着力拆除城市廉价租赁住房(以城中村为主),迫于住房压力,原本收入较低的流动人口选择离开北京,而留下的流动人口呈现出收入更高、工作更稳定的特征。而且城中村的拆迁也造成低成本住房来源的大幅下降,流动人口需要转向中心城区寻找老旧住房。

图2 全部流动人口样本属性特征比较(图片来源:作者自绘)

2.2 居住稳定型流动人口居住空间演变特征

2013 年调研结果显示,5 年内未搬家的居住稳定的流动人口样本数为1022 个,占全部样本量的57.6%。2018 年居住稳定型流动人口样本数为1350 个,占全部样本量的40.7%。五年之间,居住稳定的流动人口占比下降了16.8%,说明非首都功能疏解背景下,流动人口的居住更加不稳定。图3 展示了两个年份居住稳定型流动人口的空间分布。2013 年居住稳定的流动人口样本其居住空间较为均匀地分布在五环以内,高集聚区出现在南部的大红门街道(图3-a)。2018 年居住稳定型流动人口样本主要分布在三环以内,高集聚区出现在西二环的部分街道(图3-b)。可以看出,这5 年间,居住稳定的流动人口更加向中心地区集中,这主要是因为非首都功能疏解背景下中心地区居住稳定性更高。

图3 居住稳定型流动人口样本居住地空间分布图(图片来源:作者自绘)

对比2013 年和2018 年两个年份居住稳定型流动人口样本的属性特征可以看出,5 年间,年龄段为20 ~39 岁的样本比例减少,而40 岁以上的样本比例增加;以家庭为单位的流动人口增加;低学历样本占比明显减少,高学历样本明显增加;低收入样本减少更明显,高收入样本增加更明显;租赁住房以及居住在城中村的样本比例明显减少。与全体流动人口样本变化的特征相比,居住稳定型流动人口表现出家庭结构、学历、住房产权变化更大的特点。

2.3 居住不稳定型流动人口居住空间演变特征

2013 年流动人口样本统计结果显示,5 年内搬过家的居住不稳定型流动人口样本数为753个,占全部样本量的42.4%。2018 年居住不稳定型流动人口样本数为1964 个,占全部样本量的59.3%。五年之间,居住不稳定的流动人口占比增加了16.8%,同样说明非首都功能疏解背景下,流动人口的居住更加不稳定。图4 展示了两个年份居住不稳定型流动人口的空间分布。2013年居住不稳定型流动人口其居住空间在二环至三环内呈环状分布(图4-a)。2018 年居住不稳定型流动人口居住地主要分布在三环以内,以及三环以外的部分街道(图4-b)。居住不稳定型的流动人口在5 年间的居住空间保持了相对稳定的形态,可能的原因是,居住不稳定型流动人口集聚地经历了长期的居住空间变动,导致这些地区的流动人口在此居住的时间较为短暂。

图4 居住不稳定型流动人口居住地空间分布图(图片来源:作者自绘)

对比2013 年和2018 年两个年份居住不稳定型流动人口样本的属性特征可以发现,2013 年至2018 年间,年龄段为20 ~29 岁的样本比例明显减少,而50 岁以上的样本比例明显增加;以家庭为单位的流动人口增加;高学历样本略有减少;低收入和中低收入样本减少,中等收入和中高收入样本增加;租赁住房样本比例增加,而居住在城中村的样本比例明显减少。与全体流动人口样本变化的特征相比,居住稳定型流动人口表现出高学历样本降低和租房样本增加的特点。

结语

基于大规模问卷调查数据,文章分析了2013年至2018 年北京非首都功能疏解期间,流动人口居住地的空间分布特征及其变化趋势。研究主要发现:

(1)在五年的研究时间范围内,北京流动人口则更加向四环以内集聚,其居住地表现出向中心迁移的空间特征,而且人口结构呈现出大龄化、家庭化、高收入化、工作稳定化和住房自有率提升化等特征。受到非首都功能疏解的影响,由于大量城中村被拆迁,居住在城中村的流动人口减少。

(2)在非首都功能疏解背景下,流动人口的居住呈现出更高频流动的特征,居住更加不稳定,而且居住稳定型流动人口更加向中心地区集中。居住稳定型流动人口样本的人口结构呈现出更加明显的高收入化、家庭化、高学历化和住房自有率提升化。居住不稳定型的流动人口其居住空间相对稳定,其人口结构呈现出高龄化、低学历化和自有住房比率降低化等与居住稳定型流动人口截然不同的特征。

本文以北京为例窥探了中国大城市更新改造对流动人口居住稳定性造成的影响,期望以此揭示城市更新改造过程中对流动人口问题的忽视。中国大城市更新改造过程往往基于政府、原属地居民和集体的利益,对居住其中的流动人口的安置问题关注不多,通常忽略了流动人口的利益,造成他们频繁的居住迁移,并对他们的生活带来负面影响。随着城镇化以人为本方向的转变,城市更新改造过程中应当兼顾流动人口的利益,这将成为未来城市更新改造中的重要研究课题。