企业集团主导下的“厂宅”改造策略研究

——以泉州市安踏与七匹狼旧厂宅为例

文/周志贤 华侨大学建筑学院 硕士研究生

赖世贤 华侨大学建筑学院 副教授

引言

家庭工厂是在农村联产承包责任制的基础上发展起来的,主要以自家住宅作为加工基地进行工业生产经营,形式有自营型、联营型、承包型和雇工型四种[1]。改革开放初期这种新型经济体表现出了很强的生命力,改变了当时农村经济的构成,有着发展速度快且经济效益大等优点。目前,对于家庭工厂的研究多聚集在社会人类学领域,建筑学领域中黄华青在对武夷山当代茶村研究中提到了“厂宅”是扎根于乡村家宅建设语境中,将家庭、生产、经营三种空间融合的当代乡土建筑[2]。文章所提的“厂宅”概念亦受其启发,意指在轻工业类型产业背景驱使下,具有居住、生产、经营三种功能的工业遗产建筑。

在众多厂宅发家的企业案例中,安踏和七匹狼是从“小家”发展到“大家”①的典型个案,通过对两者的研究,希望以点带面探究泉州轻工业企业厂宅建筑产生的时代背景和空间价值。而随着市场经济的不断发展及企业规模的逐渐扩大,厂宅中生产和居住“混合一体”的功能早已丧失,建筑物质本体也已老化,但众多厂宅建筑在企业整体用地中仍占据着很重要的位置,对其如何利用成为企业面临的现实问题。

1 作为特殊建筑类型的“厂宅”

1.1 厂宅的发展背景

厂宅作为一种日常的乡土建筑,同时具有住宅建筑和工业建筑两种属性,在乡村社会生活中是不可忽视的一种空间类型。传统意义上的建筑价值体现在历史、艺术、社会、文化等几个方面。厂宅在艺术价值和科学价值上几乎可以忽略,然而从社会价值方面来看,它却承载了一定的时代特征和企业特色。

在20 世纪80 年代中期,泉州初步形成了以轻工业为主体,国家、集体、个体、合资等多种经济类型并存的工业体系[3]。其中,缝纫业在石狮市和晋江市分别发展出了服装和鞋的产业集群,至今已有数十家上市企业。这些企业当初的发迹地大都是厂宅,主要是以家庭为单位组建的从事简单加工的私营企业,生活、加工、经营和贮存都在厂宅内进行。

泉州市的制鞋工业热潮起源于洋埭鞋帽厂的创办。我国改革开放初期,林土秋于自家琉璃瓦小作坊里创办了陈埭镇第一家股份制乡镇企业。仅靠一台缝纫机的简易操作即进行生产,以家庭作坊式起家于自家住宅。周边农民、渔民们纷纷进行效仿,他们将自己的家宅空间腾出来用于制鞋,掀起了家庭式制鞋工业的浪潮(表1)。同样经历的还有361°的丁健通,1981 年他召集了四个在附近鞋厂做学徒的孩子,尝试在家中开办家庭工厂,这四个孩子在鞋底、帮面的设计与制作上各有所长,因此家庭工厂的生产能力不断扩大。到了1983 年,丁健通成立了华丰鞋厂,1989 年,改立别克鞋业有限公司。丁和木与丁志忠父子于1991年成立的安踏鞋厂,在当时也仅仅是一个普通家庭工厂。

表1 以“厂宅”发家的部分泉州企业(表格来源:作者自绘)

1.2 厂宅的空间发展特征

1.2.1 从“以宅为主”到“厂宅结合”

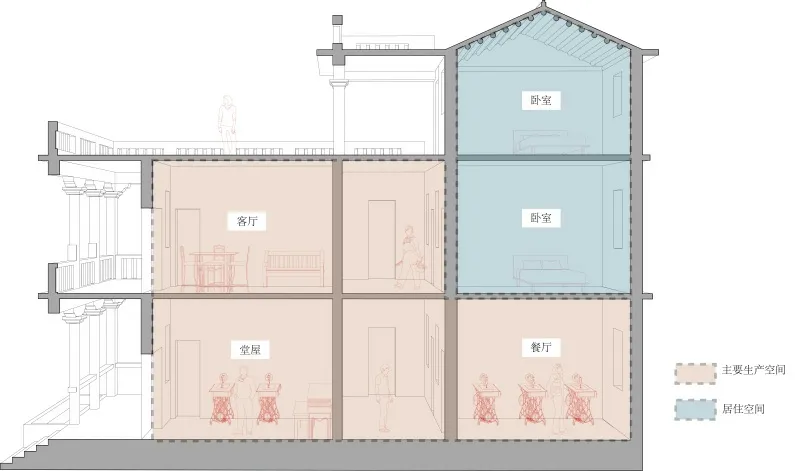

特定的社会背景与厂宅空间相互建构,并呈现出了有趣的变迁过程。改革开放初期,侨汇办厂是泉州地区工业发展的一大特色,在这个时期里住宅建筑从“以宅为主”逐渐向“厂宅结合”改变。建筑出现了堂屋、卧室的“车间化”,又保留着原来的使用功能,与住宅原有的空间产生了竞争关系。堂屋、卧室等空间逐渐被缝纫机等机器和工具所占据,堂屋的礼仪、会客功能被压缩,生产原料和成品堆放处在卧室等空间,原来的日常活动空间被大大挤压了(图1)。361°老板丁健通就曾在一次媒体采访中回忆道:“当时地板上摆满了鞋底、鞋面和线头,就连床上也摆满了胶水,睡觉都只能睡半边。”

图1 安踏老宅剖透视分析图(图片来源:作者自绘)

1.2.2 从“厂宅结合”到“以厂为主”

生产设备简陋、经营方式粗放和产品质量不高等因素使缝纫业生产呈现出低起点、小型、分散、低技术含量的“满天星星”景观。然而随着经济组织的增多与利润的减薄,小作坊很难成长为大企业,一些制鞋厂开始思考如何规模化生产来扩大竞争力。于是它们有的通过嫁接外资的方式,走上了规模、资本扩张之路,也有的通过华侨网络获得国外知名制鞋品牌的订单,走上贴牌生产之路[4]。

1995 年泉州市的企业不断增加,企业有了一定的原始积累开始建起新厂房,其中有的选择在老宅周边建起了新厂房,形成了厂宅并置的新格局,比如安踏在老宅右侧建起了一栋四层混凝土结构厂房;七匹狼企业在老宅右侧建起一栋三层的混凝土结构厂房,“宅”与“厂”的空间的得到了区分并逐渐向“以厂为主”转移(图2)。新厂的投入使用也为安踏、七匹狼集团带来了全新起点,在生产环境品质和技术上超过了泉州当时多数的企业。

图2 安踏老宅(图片来源:陈磊提供)

2 厂宅困境与改造策略探索

2.1 面临问题

厂宅既是企业创始人“白手起家”的起源地,又是研究乡村工业发展的重要线索之一。针对厂宅老化的现象,是拆除废弃还是继续利用并重新赋予功能,抑或是从经济利益出发还是同时思考其文化和象征意义,成为摆在众多企业面前的问题。

2.1.1 改造出发点的差异

我国工业遗产的保护与改造再利用实践起步相对于国外较晚,从工业遗产的改造与再利用模式角度出发,依然存在重视经济商业价值,轻视历史文化价值的问题[5]。厂宅这类建筑类型的改造出发点不同,由于企业家还拥有厂宅的产权,企业家自发性的改造大都以扩大自身企业规模和发扬企业文化为主导。工业的形成与发展需要投入大量的人力、物力和财力,而在后期的保护与改造角度上则需要较为经济的角度来促进其循环与再利用。

2.1.2 价值提升的重点

在乡镇更新的进程中,对于建筑的保护与改造往往需要经过价值评估等一系列程序后,再制定更为经济的保护手段。然而泉州企业家们对厂宅自发性的改建并不考虑那么多,纵使厂宅本体的建筑艺术价值不高,他们仍旧愿意出资对它进行复原与更新,且不计代价。厂宅遗留的建筑材料痕迹与空间场所,是唤醒企业家内心的情感寄托。与城市工业遗产相比,厂宅的历史文化价值更受企业家们的重视,社会、经济、艺术等价值同样也需要更加深入的认识与保护。

2.1.3 建筑类型的定位

工业遗产所涉及的领域十分广泛,在时间、范围和内容方面都具有丰富的内涵和外延。厂宅是在家庭作坊的基础上发展起来的,属于在狭义上②的工业遗产范围和内容[6],但是与大部分工业遗产不同的是厂宅的建筑类型具有双重性,即居住建筑的外壳下包含着工业建筑相关的生产加工区,既可以称它为家宅也可以称它为工厂。随着时代变化,原有建筑的内部功能已不能适应现代人的发展需求,是基于单一功能还是复合功能的改造,需要进一步的思考。

2.2 安踏和七匹狼的厂宅改造策略探索

安踏和七匹狼的厂宅改造案例揭示了企业集团主导下的不同侧重点。安踏和七匹狼作为泉州市知名龙头企业,在地区内常常扮演一个被模仿的角色,因此对于厂宅的改造利用具有一定的普遍性和影响力。在两者的改造过程中,安踏依托闽南建筑特色,七匹狼依托企业符号,衍生出各自独特的故事性,营造自身的场所精神。

2.2.1 结构与功能的改造

由于安踏老宅建于1986 年,建筑主体为石结构,如今在抗震要求上已无法满足。然而业主却没有选择加固或维修,而是不计建造成本,选择将老宅推倒重建。重建亦不是重新设计,而是在原来的建筑造型基础上选用抗震系数较高的钢筋混凝土框架结构体系。通过保留外廊石柱、砖石墙体等非承重构件对原来的建筑特征进行最大化还原。一旁的旧厂房结构完整,主要进行外立面改造和室内空间装修。利用千斤顶等工具对建筑进行整体抬升,以保证首层与广场高度的合理性。两栋建筑被重新赋予了功能:老宅主要是对旧时、旧物、旧景的还原和展览,对原汁原味的家庭工厂场景进行回忆;老厂则作为仓库与办公。

七匹狼的周氏老宅与旧厂房是七匹狼集团的前身——晋江恒隆制衣有限公司所在地。老宅建于20 世纪90 年代,为钢筋混凝土结构。周氏老宅与旧厂房采用“新旧融合”的方式与新建建筑共同改建成男装博物馆,建筑面积约1万平方米。在建筑平面布局上,老建筑中宅与厂的部分也随着功能的再组织重新焕发活力。老宅保留基础格局成为附属用房,老厂房则面向街道成为服装展示店服务于顾客,并通过外部庭院与新建筑中的博物馆展厅形成动线的连接,厂宅空间的使用性质也从住家与生产结合转变到商业经营(图3)。

图3 七匹狼男装博物馆平面布局分析(图片来源:作者自绘)

2.2.2 立面特征的表达

安踏老宅改造对原始的建筑材料——红砖与花岗岩进行了保留。破损的条石与红砖用新的模块进行替换之后重新叠砌,石框门窗被重新嵌入上部的红砖墙体之中。旧厂房则根据老宅的建筑材料对立面进行重新组织,原先建筑的立面材质是白色瓷砖贴面与白色涂料(图2),改造则采用了与老宅相呼应的石材和红砖。南向立面的栏杆样式、出檐的马赛克瓷砖以及石墙裙和胭脂砖墙身也与老宅类似。其余三个方向的立面则用砻石旧材料以干挂的方式进行砌筑,与老宅形成了美观上的统一性(图4)。

图4 改建后的安踏老宅与厂房(图片来源:作者自摄)

七匹狼老宅原来的外立面材质是马赛克砖,在经过了统一设计后,建筑立面主要采用当地的花岗岩和玻璃进行组合,以干挂的形式使建筑虚实有度,新老建筑在材料上形成了统一(图5)。相较于安踏老宅更具特色的闽南建筑立面特征,七匹狼则是以更加现代的符号元素去表达对旧宅改造的理解。前者表达对地域文脉的尊重,后者表达对企业文化的尊重,两者皆能一定程度上唤醒人们的认同感。

图5 七匹狼男装博物馆沿厂内效果图(图片来源:作者自摄)

2.2.3 外界环境的整合

安踏厂宅位于泉州市晋江市岸兜村中,紧邻乡村主要道路。2019 年,丁和木在旧厂址的其中一处捐资兴建了一栋文化中心供当地村民使用。建筑不是独立的个体,在完成了老宅、老厂的改造之后,三栋建筑以及围合而成的中心广场一起作为岸兜村重要的村民活动场所。

七匹狼厂宅位于泉州市晋江市金井镇上,七匹狼企业产区以此为原点进行扩张(图6)。厂宅改建不仅呼应了原有建筑的特征,又将立面条纹元素扩展到了广场铺地,有效激活了厂区内部广场。男装博物馆的投入使用吸引了许多慕名而来的游客,达到了一定的引流效果,为企业文化的宣传起到了重要作用。

图6 安踏与七匹狼厂宅区位分析(图片来源:作者自绘)

2.3 厂宅改造与再利用策略思考

2.3.1 内部空间再利用

厂宅建筑原型为乡村住宅,内部空间已不能适应当代人们的居住需求,也无法再作为生产厂房使用,原有建筑的结构存在一定的安全性问题。因此再利用时首要对空间格局、结构、室内设备与室内环境进行改善。

在空间格局方面,应突出“厂宅”一体的思考,根据改造的目的将空间赋予新的功能。比如打造成历史博物馆,对原有住宅的家具布置、生产工具摆放、装饰特色进行还原,以保留原汁原味的“厂宅”空间特点。若打造成文创办公、企业展览等空间则需要在保证结构安全性的前提下对空间进行扩展,利用现代灯光、材料等新技术对室内舒适性和实用性进行改善。

在结构方面,由于泉州地区的厂宅存在部分以石柱、石墙与石板为结构体系的石构建筑,在改造时则需要对这类结构的抗震性和完整性进行评估。早期的施工技术水平不及当下,在必要时应对重点结构节点进行加固,损坏严重的则需要以钢筋混凝土、钢等新型材料进行替换。

在室内设备与室内环境方面,原有建筑的设备和装饰图案体现着曾经的时代特征和工艺特色。对损坏严重的地砖、墙砖和设备管道进行更换,找寻相同材质的材料进行修复,以延续室内整体的历史风格,有助于人们提高对场所的归属感。

2.3.2 外部特征的取舍

厂宅建筑的外部特征主要由建筑材料、造型、色彩、图案装饰等元素构成。泉州地区的建筑材料以花岗岩、胭脂砖为代表,对保存完好的此类材料进行保留能体现建筑的“原真性”和“地域性”。若是以新材料进行改造也应注意厂宅与周边建筑的协调性,应尽量以适当的建筑色彩去表现厂宅艺术特征,体现对工业文化、地域文脉的尊重。

2.3.3 外界环境的联系

厂宅一般位于各乡镇之中,企业可以将厂宅改造成有利于村民活动的公共性建筑,来提升企业公益慈善影响力和乡村建筑形象。厂宅的改造也伴随着周边环境的改造,通过宅前广场的激活,使建筑与环境更好的相容;另一方面,厂宅的开放一定程度也会吸引村民和游客,对乡村工业文化的传播和教育具有积极意义。

结语

本文对泉州地区企业厂宅改造的现象进行初步探索,旨在抛砖引玉让更多学者关注到厂宅这类特殊工业遗产的研究。探讨厂宅的发展背景和空间变迁可以加深理解特定的历史阶段下厂宅建筑的发展特征和空间价值。厂宅建筑的改造与再利用能一定程度上为企业历史文化、乡村工业文化的传播和教育带来积极性作用。在安踏和七匹狼两栋厂宅的改造过程中,企业集团自发性且不计代价的改造模式是一个值得关注的现象,也是工业遗产改造与再利用问题上值得思考的话题。针对“厂宅”的改造与再利用策略,笔者从内部空间、外部特征、外界环境三个方面提出了思考,以期为后续的企业“厂宅”的改造与再利用提供些许参考。

注释:

①这里的“小家”是指以住宅为工作单位的家庭作坊,“大家”是指发展至一定规模的企业。

②在范围方面,狭义的工业遗产主要指生产加工区、仓储区和矿山等处的工业物质遗存,包括钢铁工业、煤炭工业、纺织工业、电子工业等众多工业门类所涉及的各类工业建筑物和附属设施。在内容方面,狭义的工业遗产主要包括作坊、车间、仓库、码头、管理办公用房以及界石等不可移动文物。