剑川古城山水营建及保护更新

文/罗 姗 昆明理工大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

王 颖 昆明理工大学建筑与城市规划学院 教 授 博 士(通讯作者)

引言

1950 年以来,中国城镇化建设是以西方城市规划理论为指导的,而那时的西方城市设计主要围绕如何维护城市“秩序”、如何提高城市运转“效能”的目的来规划城市。近十几年来对西方文化理论的盲目崇拜,导致中国城市文脉、风貌、乡土人情随着城市化发展断层,城市和乡村都丧失了本有的气质和面貌,出现城乡二元化等城市问题。

中国是有深厚文化底蕴的国家,“文化自信”是中华民族对本民族文化的高度认同和自我肯定。迁客骚人寄情山水,创作出丰富多元的山水诗画,而这些正是如今中国拥有强大文化凝聚力的来源。

老子说“道法自然”,孔子说“智者乐水,仁者乐山”。古人向往的美好人居环境从来都是人文和自然相辅相成。在新时代背景下,习近平总书记提到“绿水青山就是金山银山”,古城保护与更新,也应遵循“山水林田湖草是生命共同体”的系统思想。

1 剑川古城概述

1.1 文化脉络

“剑川”一词最早见于《大唐新语》[1]:“唐九征为监察御史,时吐蕃入寇蜀汉……累战皆捷……命管记间邱勒石于剑川。”《南诏德化碑》中写到:“与中使王承训同破剑川。”唐开元二十六年(公元738 年)在此建立“剑浪诏”,唐贞元九年(公元793 年)以后为剑川节度辖地。综上“剑川”在唐代初期就作为地名。

剑川海门口遗址证明,早在新石器时代,剑川先民临湖而居,以农耕渔猎的方式生活,形成了洱海地区最早的村邑。农耕和青铜器工艺的发展使得剑川在秦汉时期,成为茶马古道的重要交通枢纽,商贸发展至东南亚、西亚。唐宋时期所开凿的剑川石钟山石窟,被誉为“南天瑰宝”,是南诏、大理国时期西南地区政治、经济、中印文化、藏白民族文化交流的重要实物资料。元代时期,文风雅化;明清时期,人才辈出,被称之为“文献名邦”。剑川虽然处于边陲一隅,却有丰富灿烂的文化。而今,沧海变迁,我们还能透过这座古城看见它曾经的辉煌。

1.2 城址变迁

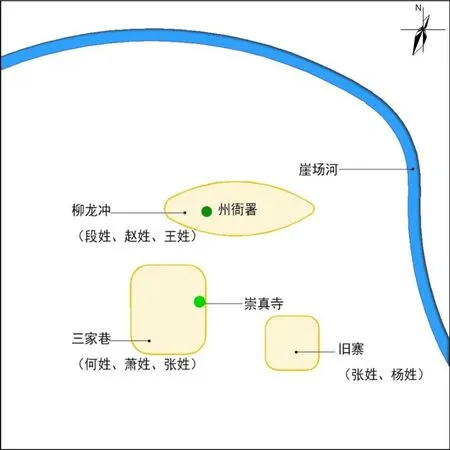

人们把对山水江河、自然现象的认识和理解,发展成山水自然的营城体系,形成山-水-城相互交融的山水城市秩序,即“形胜”[2](图1)。

图1 剑川古城图考

“形胜”最初是中国地景文化中特有的理念,是文学、美学和中国哲学内涵的高度统一。“形胜”除却自然风景审美外,还有军事防御的意义。《史记·高祖本纪》记载:“秦,形胜之国,带河山之险,县隔千里。”根据《康熙剑川州志》[3]等相关史籍记载,剑川古城经历过三次城址变迁。

1.2.1 罗鲁城——自守功能的军事要塞

剑川地处滇西北要冲,是扼滇西北陆路交通咽喉的重地,历代王朝均派遣重兵戍守。《元史·地理志》载:“县治在剑川湖西,夷云罗鲁城。”《万历云南通志》记载:“罗鲁城,在州治南十五里,唐时有此城,即瓦窑村北。”[4]“罗鲁”二字是对当时剑川境内矣罗氏族的称谓,其含义为“蛮夷城”,其最初的统治者为矣罗识。从形制上看属于自守功能的城池,是屯兵的要塞,罗鲁城建于公元713—792 年间,以剑湖作为护城河。罗鲁城与海门口为邻,剑湖从这里出口,海尾河绕城而过,地势险要,是南诏国的北大门,同时也是吐蕃的南大门,一夫当关,万夫莫开,罗鲁城的战略地位逐渐凸显出来。罗鲁城很快成为当时的政治、经济、文化的中心。

矣罗识和吐蕃神川都督联合抗衡南诏国。史料记载:“唐贞元十年(公元794 年),异牟寻攻破剑川,俘矣罗君,徒于永昌。逐‘罗鲁’‘吐蕃’以‘弄栋蛮’(白蛮)居之。”异牟寻在攻破剑川以后,采取移民手段,把境内原属“罗鲁”“吐蕃”的部族首领强制迁离本地,又把南诏本土中心地带的“弄栋蛮”迁移至剑川,以扩大原有土著白蛮的势力。异牟寻在铁桥(今巨甸)设“剑川节度”,“罗鲁城”逐渐废弃。

1.2.2 望德城——可退可守的城池

后晋天福元年(公元937 年),剑川最早形成行政区划,剑川节度下设立“义督睑”,并于今金华镇向湖村建造“望德城”,这是一个进可攻退可守的城市。这个区域当时恰恰是剑川坝子最富裕的地方。望德城建城之后,历经四百年的富庶和安宁,远离战乱,人民生活安定祥和。由于史料缺失,“望德城”的建筑形式和风貌尚不知晓。

1.2.3 剑川古城——茶马古道中转集市

到了明朝,随着剑川在政局中的归属和地位变化,同时也为了更好地避免水患,剑川的政治中心迁移到望德城以北约4.5 公里处。古城选址符合风水学上的后有玄武、左有青龙、前有阔池的良好格局。筑城墙、修壕沟、建碉楼,形成了一个中心城市的完整格局,即现在的剑川古城。元末明初,中原汉文化传播至剑川,包括城市营造、民俗文化等,使得剑川古城在营造中十分重视山水人居关系。

综上所述,剑川城池在历史上存在过三次迁移,虽然唐代的罗鲁城和宋代的望德城目前在地面上已没有任何历史遗存,但是现存剑川古城经历了600多年的持续发展,古城内部聚集了明代、清代、民国各个时期的建筑,是云南保留了完整明代格局及最多的明清建筑的古城。

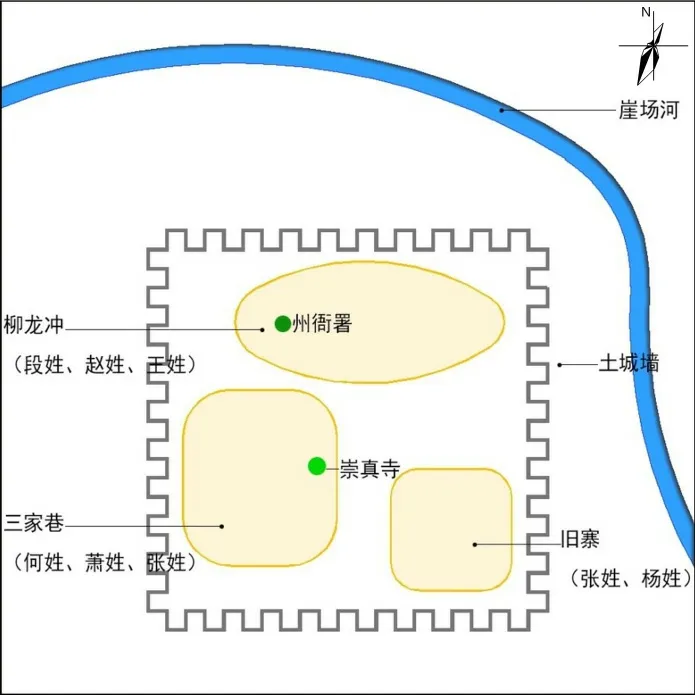

1.3 剑川古城营建传统法则

《春秋左氏传》:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。”元至正末年(公元1341—1370 年),剑川设州,筑造土城于柳龙冲(图2),因柳树“浓阴如盖,形似长龙”得名。此时柳龙冲内大致分为三片居民区,一是柳龙冲,地理位置大致为西门街北部至文照街一带,以段、赵、王等姓氏为主;二是三家巷,以何、萧、张三姓为主;三是旧寨,主要是张姓和杨姓。现在的剑川古城就是在此基础上发展、扩大的。

图2 明洪武(公元1341—1390 年)

《商君书·徕民篇》记载:“山水大聚会之所必结为都会,山水中聚会之所必结为市镇,山水小聚会之所必结为村落。”剑川古城位于地势平坦的坝子,黑惠江由北南下,丘陵众多,湖泊广布,是山水大聚会之处。杨保军经过研究总结到,中国历史城市在结合山水环境方面具有四个法则,即山水定势、山水立形、山水补巧、山水兴文[5]。剑川古城主要以后三个法则为主。

1.3.1 山水立形——剑川古城街巷格局

“山水立形”指依据山水环境确定城市形态、空间格局、重要节点。山水环境越是丰富,在城市营建上就越发趋于依山傍水。中原文化一直对滇西有深厚长远的影响,《蛮书》记载:“自大和三年,蛮贼西川,掳掠巧儿及女工非少。”州志记载:“《周礼》以土地图考,周知邦域盖与书契并重矣。”剑川古城营城制度上受到儒学礼制的影响。

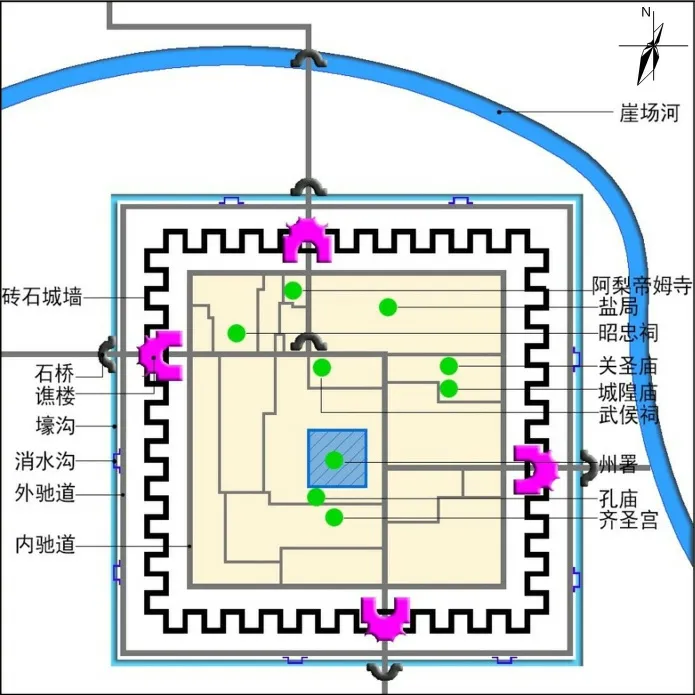

古城依据西北高东南低的地势而建造。明弘治期间,知州李文,筑土城一围于金华山左麓,地震倾尽(图3)。明崇祯十六年(公元1643 年)知州林明辅按照明代中原地区封建城市发展的街巷闾里格局规划建筑的剑川古城,修筑城池圆满竣工(图4)。《康熙剑川州志》中记载了古城格局:“周三里三分;高一丈六尺;厚一丈二尺。砖垛石墙,垛口一千三百二十七。濠宽八尺度,深五尺。城内驰道宽一丈,城外驰道宽一丈二尺。四面樵楼,东曰‘嘉庆’,南曰‘拱日’,西曰‘金龙’,北曰‘拱极’。”[3]城墙全部采用青石板加固。

图3 明天顺(公元1457—1459 年)

图4 明嘉靖至明崇祯(公元1543—1643 年)

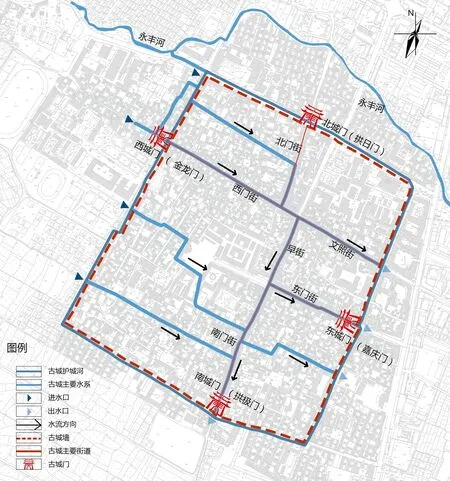

为使古城内“风水”不外泄,原古城的东南西北四道城门有弯曲错置的处理,清康熙四十二年(公元1701 年)时,东门北移,街巷的衔接处没有采用十字街布局,整体建设特征类似于佛教中的“卍”,形成了“丁”型的主要街巷空间,以便城内的风水循环到每一家。那时的剑川古城城墙、城门、樵楼、街巷、护城河均已布局完备(图5),西门街区和滇藏古道街区已具雏形并日趋繁荣,至今仍然保留完好。

图5 清康熙(公元1691—1717 年)

1.3.2 山水补巧——理水与楼阁

“山水补巧”是指城市营建中对存在的山水缺憾进行巧妙修补。为了充分让自然景观和人工造景达到和谐的状态,同时达到弥补自然山体的缺憾和祈求风调雨顺的作用,人们往往需要通过建造庙、塔、阁、台提升山水气势。元代的景风阁,明代的灵宝塔,清代的文庙、戏台、古戏台、财神殿,是白族建筑和中原建筑的结合。

水系具有防火、灌溉、造园、防御、兴航运等功能。老子曰:“水,善利万物而不争,故几于道。”明末造园著作《园冶》[6]中提到“高方欲就亭台,低凹可开池”。古人将造园的手法凝缩在剑川古城中,使置身其中的居民欣赏自然之美,改善居民居住环境。

剑川古城在营建时,就因势利导地运用水系,在城墙外设置护城河以守卫居民,同时使老君山的水源进入古城内,人为打造“四进四出”的水道特征(图6)。“四进”寓为“仕进”,“四出”寓为“仕出”。古城内的水道布局科学合理,除了日常的生活所用之外,还兼具消防功能,为古城防灾减灾发挥了重大的作用。

图6 “四进四出”水系

1.3.3 山水兴文——古城人文精神

“山水兴文”是指城市营建中兴起的人文山水文化。剑川的历史文化之所以丰富绚烂与其特殊的地理位置有关,它与中原历史发展有着密切的联系。公元738 年在中原唐朝的支持下,南诏国统一六诏,中原汉文化开始在剑川传播。剑川是茶马古道的驿站,茶、盐贩运均需经过剑川而后到达东南亚,东南亚文化也在剑川传播开来。古城内修建昭忠祠、报国寺、哲母寺佛教寺院,古城外修建文庙、地藏寺、古金华寺、天子台、斗姆阁这些道教庙宇。原生白族本主文化、汉文化、道教文化和独特的阿吒力佛教密宗文化,在古城内相互交织,形成古城山水人文空间秩序。

剑川历史上有八处历史景观:龙晴雪、东岭夕晖、华顶朝阳、郊边牧笛、桑玲古木、海面渔灯、海门秋月、石宝灵泉[7]。由于历史版图的变化,目前这八个历史景观分布于剑川县域内。从空间的分布来看,这些历史景观集中于剑湖、金华山风景名胜区和石宝山风景名胜区,与山水环境紧紧相依。从类型上来看,山景、林景、水景、泉景,异常丰富,自然山水景观与人文景观紧密联系,体现了“天人合一”,即与自然和谐相处的价值观。

剑川自明初,判官赵彦良建学宫,文教渐开。县志记载:“剑川山清水秀,士生期间,多聪俊雅驯。城乡远近,处处设塾延师,诵读之声不绝。是以人文蔚起,科甲接踵,在迤西诸郡中,足称翘楚……子弟成童,即肆诗书,以不学为耻。”浓厚的人文氛围使得剑川历史上忠贤之士辈出。

2 古城保护更新策略

2.1 山-水-城的整体修复

在城镇化发展的快速推进下,剑川古城城墙、樵楼于1952年被拆除,但是古城内部棋盘式格局、明清建筑、四门护城河、壕桥、古城墙的地基依旧存在。我们在保护剑川古城的时候,应该继承传统古城营建的智慧,传承剑川古城山-水-城的整体布局风格。

山-城格局修复,将金华山-剑阳楼-东门街作为古城的主要轴线,将剑阳楼作为古城重要节点,并将剑阳楼的高度作为古城内建筑限高,严格控制古城内建筑的高度和体量。

城-水格局修复,整个山水格局中,剑川古城和剑湖的关系十分重要,在“剑阳八景”中,“海门秋月”“海面渔灯”都与剑湖相关,山水人文景观也是古城的一部分。除此之外,现剑川古城内水道仅仅存在西门外街——西门街一段,损坏十分严重,在古城保护的过程中,可以做适当修补。

2.2 防灾

近几年来,独克宗大火导致古城往日风光不复存在,翁丁村大火使得国内唯一原始村落遭到毁灭性破坏,古城防灾迫切需要在古城保护中占据重要位置。剑川地处青藏高原东南缘、横断山脉云岭山系南部,区域地质属三江褶皱带中段,地质构造复杂,岩浆活动频繁。据县志记载,从古至今剑川发生过很多地质灾害,如清康熙二十七年(公元1688 年)发生大地震,城郭民房倒塌无数,每次死伤百余人。为抵御灾害,前人想出了很多办法,如原古城内“四进四出”的水道便是前人抵御火灾的智慧;古城内明代建筑木质构建保留完整,抗震性较强,至今仍然屹立不倒。古城的保护应该借鉴前人的经验。

结语

在中国传统文化意识中,人类和自然山水是相生相应的。因此古人将山水作为营建城市的等级秩序,表达寄情于山水的理想人居环境。理解古城营建的山水秩序有利于对古城整体历史文化背景的把握,呈现出具有古城特点的文化、风俗印迹,也是避免古城千城一面的有效方式,古城文明和本土文化相结合,从而实现人、古城、山水自然协调发展。

图片来源:

图1:参考文献[3]

图2—图5:参考文献[8]

图6:作者自绘