中国传统建筑的纪念性研究初探

文/方 雪 中国科学院大学建筑研究与设计中心中科院建筑设计研究院 工程师

1 纪念性的词源及含义演变

“纪念性”一词产生于西方。因此,辨析该词在西方的词源和语义,对研究建筑的纪念性十分必要。

(1)Monument(纪念物)

英文“Monument”源于拉丁文“monere”①。原意为:①带给某人回忆(bring to(one's)recollection); ② 警 告、 提 醒(to warn,advise);③讲述(tell)。法国建筑历史学家弗朗索瓦·萧伊(François Choay)对此指出,“纪念物并非简单的供人观察,释放一种中性的信息,而是通过情感激活一段生动的记忆。”[1]这些精准作用于记忆上的纪念物,对标某一特定时间、人物和事件。古代纪念物通常有陵墓、庙宇、方尖碑、图腾柱等。

(2)Monumental(纪念化)

由于纪念物与人的意识和记忆密切关联,那些被激发出的情感使得纪念物的含义愈发广泛。从16 世纪开始,“monument”被指代那些“具有永恒的、值得回忆的、杰出的或令人难忘的品质或特性”。17 世纪它还被引申指代文化或精神范畴具有像纪念物一般的“沉重感或恒久感”。

到18世纪,“monument”被用于形容那些“因具有富丽堂皇、古典气质或气势雄伟的外形,而给人留下深刻印象的宏伟建筑物”。同时期的法国建筑理论家卡特勒梅尔·德坎西(Quatremère De Quincy)注意到,当设计和建造“被用于永远纪念值得怀念”或“一个城市美观和雄伟”的建筑时,“纪念性建筑的概念,与建筑物的效果,而非其实体及用途关系更大,这种概念可应用于所有类型的建筑”[1]。

这一时期的纪念性含义明显趋向于抽离纪念物的体量感(大、重、稳)和历史感(古典、永恒)。建筑类型由古代单纯的宗教纪念物扩展到大型的公共建筑,尤其是在罗马帝国影响下的宏大建筑原型,如斗兽场、公共浴场、图书馆、市政厅等。

(3)Monumentality(纪念性)

“纪念性”的正式提出源于近代历史遗产建筑的保护。

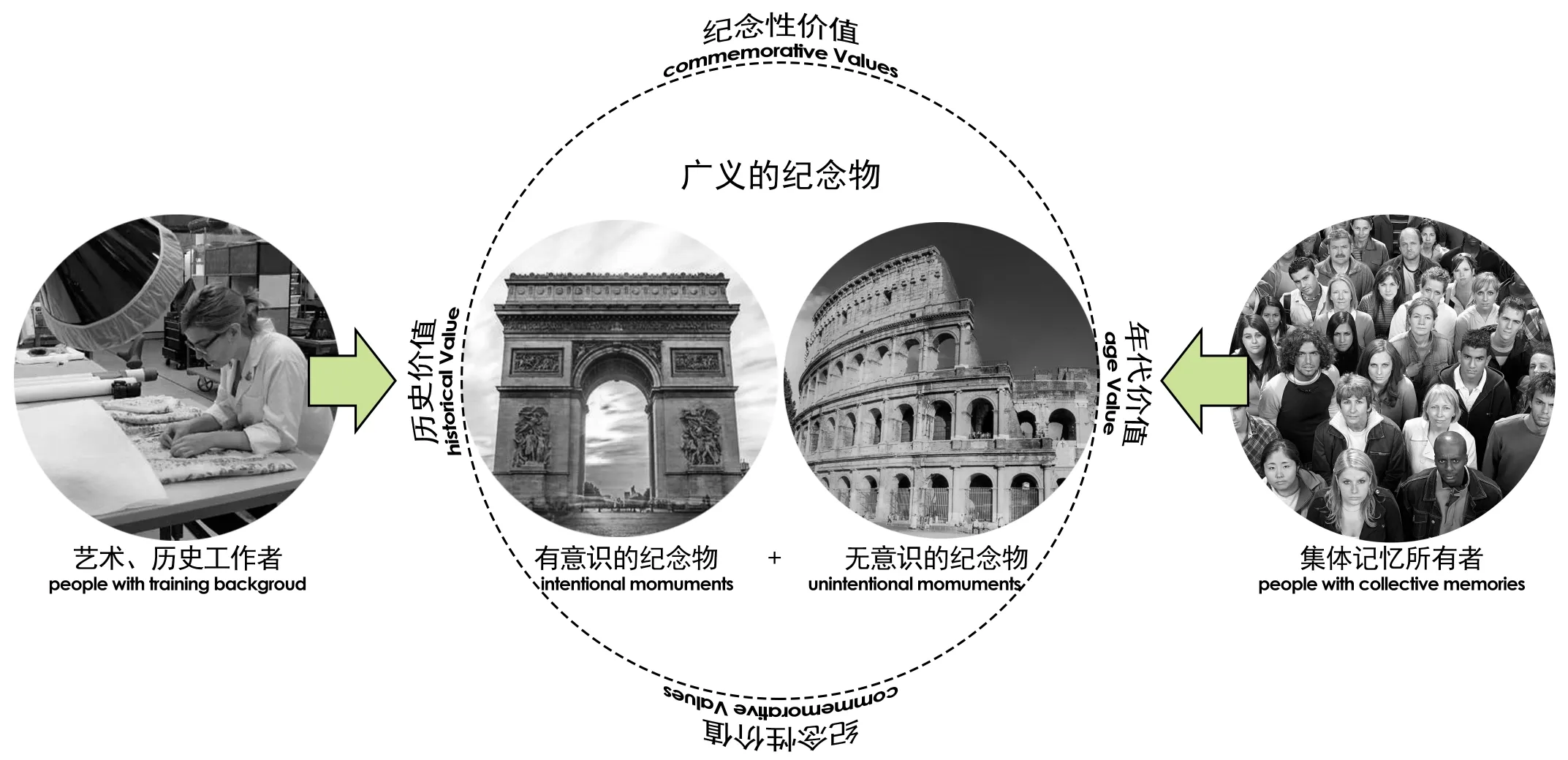

19 至20 世纪,随着对建筑遗产的保护意识逐渐增强,并正式纳入到政府行为和学科体系内,奥地利美术史学家李格尔②(Riegl A)敏锐感知到“纪念性”与“现代性”之间的关系。他在《纪念物的现代崇拜》[2]一文中提出“广义纪念物的概念”,即“有意识的纪念物”(intentional monuments③)和“无意识的纪念物”(unintentional monuments)(图1)。前者是上文提到的那些被有目的、有意识创造的纪念物,而后者则包含一切过去已经发生且保留至今的文物。这两类文物都具有与当下对比的“纪念性价值”(commemorative value)。

图1 李格尔广义纪念物及纪念性价值图解(图片来源:作者自绘)

“所有过去的物品都可被转化为历史见证物,而在最初,却不必具有一种忆念的目的。”[1]李格尔继而提出“年代价值”(age value)和“历史价值”(historical value)的概念,并认为前者是纪念性最核心的价值所在。因为纪念物纯粹的“历史价值”只能被考古学者或专业人士辨别,而“年代价值”却由时间承载着社会和集体的记忆,能唤起任何观者对于过往艺术、文化和历史的共情以及对自我从属于其中的认可。

1943 年,吉提翁④(Giedion S)等人在李格尔的基础上著文《纪念性九要点》[3],提出“现代建筑的纪念性”。作者在文章开篇就提出现代建筑应像纪念物一样,成为历史与现实的见证者和连接者,以此唤起后人普遍的情感共识。

“纪念性建筑是人类创造出来象征其理想、目标以及行为的里程碑。它们的(精神)存在将会超越自己的使用时长,并作为后人的历史遗产。正因为如此,纪念性建筑将成为过去与未来的纽带”[3]。这里纪念性建筑的含义正是李格尔笔下具有“年代价值”的纪念物。也是拉金斯所指为了社会的、集体的共同记忆而建造的纪念性建筑。

通过对“纪念性”词源的考察,可看出它的含义由单一向多义扩大的发展脉络。“纪念性”应是建筑的一种普遍价值,它具有保存和触发人类记忆的功能,来帮助维持和延续一个集体、国族所共有的情感,并使之永恒。

2 建筑纪念性的意识维度

纪念首先要“带来回忆”。因此,它与“记忆”的关系是直接的。

德国记忆理论家阿莱达·阿斯曼(Assmann·A)认为,人类与其他生物的本质区别是能够在“象征层面上”对记忆进行存储和加工,这一过程并不依赖人类的生物记忆,“而是在社会性里”[4],即“集体记忆”的产生。

“对于人而言,不管是作为个体还是作为群体,注重的必定是使精神层面的内心和中间世界可以在时间的长河中固定下来。正是这个无形的,个人和群体在其中寻找导向的回忆和期待、知识和经验的空间,在他看来必然是最易逝的,首先需要加以保存,使之能够持久。”[5]

这些无形的集体记忆,一部分经由口口相传或道听途说被传承,而另一部分则随着音乐、舞蹈、器皿、文字、图像、建筑等具体的媒介固化下来,成为人类认知的一部分。所以当后人看到这些作为记忆载体的“遗产”时,不管他们是否接受过专业的训练,只要他们处于相同的(国、族)文化背景下,都能将其与历史上的某一事件、人物、传说或是信仰产生联系,从而完成穿越时空的对话能力。

人类创造纪念物的目的是为了弥补生物遗传下记忆的局限性,通过物化的手段让属于集体的共有记忆得到延续,以确保社会认同,维系社会的发展统一。既为人造之物,其表达必然反射出人类自身的意识。

“(纪念性建筑)必须满足人类将自己集体意识形象化的永恒需求。那些最为重要的纪念性建筑往往是表达了人民情感和想法的建筑。”[3]

在文字出现以前,某些部落的人们会使用绳子来记录发生的事件。绳子本身的作用是绑扎,不具有传递信息的作用。但人们会利用不同粗细的绳子,在上面系上不同距离、不同大小的绳结,从而使绳子具有可被阅读的象征含义。每种结法、距离、颜色等阅读规则均由人的主观意识决定。这一意识成为人类在物质世界中追求形式表达的原动力。

建筑亦如此。其最原初的目的只是为人类提供身体上的庇护,但人们渴望将记忆永恒化的目的使建筑的意义不再局限于其使用功能上,而是升华为精神的庇护所和记忆的载体。这导致建筑的表达具有双层含义,其一指向建筑的实用层面,而另一方面则指向意识作用下的表达层面。建筑被建造时人们所投射的意识不同,产生的纪念性表达也不同。

笼统来说,意识可分为权力意识的维度和集体意识的维度。

(1)权力意识下的纪念性及其作用:表征

尼采⑤曾指出建筑是权力的雄辩术。人类社会的组织形式自古便是以权力为中心、自上而下的管理结构,这在任何集体、国家中均如此。因此在维持该结构稳定的前提下,纪念性在权力意识维度下的表达是最为显著的。

从纪念物的词源便可看出,它绝非中性的给人们“带来回忆”,它的另一层含义“警告”(to warn)则显得更加意味深长,暗含着来自纪念物最原始的威慑和表征动机。如当权阶层设立纪念碑、凯旋门等,让他们的功绩被后人称颂,并以此形成具有威慑力的形象,使其统治合法化、稳固化。

(2)集体意识下的纪念性及其作用:延续

权力意识拣选并树立一定之规以构成纪念性,再投射到集体之上,塑造成为被集体认同的纪念性表达。权力与集体意识在这一层面上互为因果。

如在宗教领域,形成以教皇(长老或其他形式)为核心的集体,集体内部的关系通过核心规范下的各种仪式、节日和典籍故事得到巩固和强化,并在共同构建的集体记忆中广泛传播。

从西方宗教建筑一千多年的发展史来看,自公元2 世纪的古罗马万神庙,到6 世纪拜占庭帝国的圣索菲亚大教堂,至13 世纪的巴黎圣母院。虽然每个时期的建筑都有鲜明的风格特色,但纪念性的表达在集体意识的共识下仍具有诸多清晰可辨的相似处。如对神秘力量的未知感以及对神祇的崇拜,化为建筑师对非身体尺度的高大空间的追求和对操纵自然光的执着。即便在充满反思和批判的现代建筑时期仍有所体现。如赖特⑥设计的庄臣行政大楼,内部充满了犹如哥特教堂般高耸的树状结构支撑,光线从这些支撑的间隙倾泻下来,形成开放、明亮的办公空间(图2)。建筑评论家戈德伯格(Goldberger·P)描述该建筑是“为打字员们提供了一个现代教堂,一个崇高的工作场所”[6]。

图2 古典哥特教堂(16 世纪)与庄臣行政大楼(20 世纪)内部空间对比(图片来源:作者自绘)

3 中国传统建筑的纪念性

“一个博大辉煌的古代文明必然会创造出雄伟的纪念物,因而对古代文明的理解也就必然会以人类的这种创造物为主轴”[7]。西方的纪念性建筑记录了社会文化的发展,是艺术历史的核心、最高智慧的代表。它们一直存在于特定的建筑类型中,并随着建造技术的发展而呈现出一条特点分明、架构清晰的发展脉络。

而在西方经验的普遍真理下反观中国传统建筑的纪念性表达,则很难在逻辑上达成一致。比较辉煌的皇家紫禁城和偏远地区一隅简陋民居,虽然两者从材料到规模都无法相提并论,但从严格的建筑类型学角度看,它们最根本的建构逻辑是相同的。首先,它们的单体原型都由三部分组成,即屋顶、墙面、台基;其次,它们都是由木构立柱横梁的插接方式构成的框架体系,结构即建筑本身。中国建筑是以一种相同的构建逻辑,不同的组合方式,形成等级逐层区分的建筑形式。这一纪念性表达在西方语境下是超现实的。

然而,人类渴望将记忆永恒化的愿望是相同的。建筑作为集体记忆的载体,势必会表达出一个种族、国家的纪念性价值。只是由于中西方具有截然不同的意识形态,才会导向如此不同的纪念性表达。

中国在三皇五帝时代,有巢氏就已确立了“构木为巢”的木架构体系。这一建筑形式延续五千年之久,直到它失去了存在的社会环境,但其最初的建造逻辑仍清晰可辨,成为中华民族集体记忆的一部分。

中国传统建筑的纪念性可从以下几个方面进行简要阐述:

(1)中国传统建筑的稳定取决于中国人意识观念的稳定,建筑是人间伦常的物化反射,建筑因此携带了整个国族的意识形态——权力阶层威严的礼法规范与民众对此礼法的延续传承。

(2)纪念性中的权力意识对中国建筑的稳固发展起到积极作用。它自上而下贯穿始终,从皇家宫殿到村宅农舍都被同样的礼法规范串联起来。等级观念是权力意识的根本。

(3)中国建筑木材的使用由早期环境、人力资源配置⑦、人文等综合因素决定,但同时也反映了当时权力阶层的意识观念,即视生命繁衍为第一要务。在有生命的事物中,人只是其中的一部分,所有的生命体都是相互关联的。而树木与人一样是有生命的,一岁一枯荣。这种材料与人生的兴衰具有相似性,有天然的契合感,便于人类将自己与自然万物联系起来,同样也可以从自己的建筑中看到生命的循环往复。

(4)中国地域广阔,各地气候条件、传统习俗均不同。面对不同地区,木构架虽给出了不同的解决方案,但建筑仍能保持相对统一的逻辑。孔子言“随心所欲,不逾矩”。中国民间建筑因为很少有根据个人的需求而脱离开规范定式去建造的,因此建筑纪念性中的集体意识会很清晰完善地表达出来,具有明确的可识别性。

(5)中国传统建筑纪念性的意义在于为社会提供了一种形象化的尺规和解释,使抽象的礼法等级限制等形象地再现于生活之中,制造了一种天然的合理性。这与法国作家雨果笔下西方“石头书”的教化功能相同。中国传统建筑成为维护统治、保证社会安稳的象征。从拉长的历史维度来看,这是人类进程中将社会组织形式和建筑结合得最好的时代,二者互为依存、互为表里。

结语

通过对“纪念性”词源及语义发展的考辨可知,该词是随着时间的推进而不断丰富和递进的,并最终发展为“广义纪念性”的概念,即帮助保存和延续一个国族的集体记忆,并使之永恒。从这一点来说,中国传统建筑在权力意识的礼法规范与集体意识的延续传承下,构成了稳定的建筑体系,并成为维护权力统治、保证社会安定的象征,其本身就构成了特殊的纪念性价值。

然而现今的中国已经失去了用建筑来传达纪念性以凝聚整个国族的能力了。当代建筑反映的是观念解放和科技发展的意识,呈现出多样化面貌。但与传统建筑相比,无疑失去了国族都认可的纪念性表达。“现代”与“历史”的断裂,使得中国现代建筑的发展愈发复杂和矛盾。一些新建筑仍尝试沿用传统的表达方式,但由于整个社会的语境已然改变,这些尝试是否将成为传统文化的惯性而存在是值得深思的问题。

注释:

①关于这一节的词源学考察若非特殊引注,则均来源于Oxford English Dictionary(牛津英语大辞典)。

②李格尔(Alois Riegl,1858—1905)是19世纪末20世纪初奥地利著名艺术史家,维也纳艺术史学派的主要代表人物。他是将艺术史确立为一门独立学科的重要奠基人之一,同时也是现代西方艺术史的奠基人之一。

③由于原文是由德语写成,所以在翻译版本中,有使用“intentional monuments”也有使用“deliberate monuments”两种。两者都表明纪念物是在有意识的前提下被人为创造的。这里翻译与“无意识(unintentional)”对应,取“intentional”。

④吉提翁(Sigfried Giedion,1888—1968)是瑞士历史学家和建筑评论家。他的著作有《空间,时间与建筑》和《机械化主导》,他对20世纪当代建筑和艺术研究产生了重要影响。同时他本人是现代建筑“纪念性”理论的坚决拥护者。

⑤尼采(1844—1900),德国古典语言学家、哲学家、文化评论家、诗人、作曲家、思想家。他的主要著作有《权力意志》《悲剧的诞生》《希腊悲剧时代的哲学》等。

⑥赖特(Frank Lloyd Wright,1867—1959)是美国最伟大的建筑师之一。赖特早年从师芝加哥学派代表人物路易斯·沙丽文,后作为著名“田园学派”代表建筑师。他的主要作品包括“流水别墅”“罗比住宅”“庄臣行政大楼”等。

⑦中国建筑的基本结构用材和方法都在五帝时代之前便已定型,那时各个小部落的人力资源配置大部分用于农业、渔猎这些和生计息息相关的领域,不会有大量的人力物力去建造复杂的建筑。因此选择可快速搭建的材料和建筑形式是必然结果。