九寨沟县藏族传统村落景观基因识别研究

文/胡铭真 四川大学建筑与环境学院 硕士研究生

傅 红 四川大学建筑与环境学院 副教授(通讯作者)

耿藤喻 四川大学建筑与环境学院 硕士研究生

曾雅婕 四川大学建筑与环境学院 硕士研究生

引言

九寨沟县自古以来便是多民族交汇融合之地,形成了既有民族性又有独特地域特征的文化景观。其中,藏族传统村落作为宝贵的历史文化遗产,是民族文化保护研究中不可或缺的部分。然而,当地旅游业的发展与现代化的要求对传统村落的保护形成了一定的冲击,再加上地震、泥石流等地质灾害的影响,不少藏族村落传统文化景观正在消失,对九寨沟县藏族传统村落的保护迫在眉睫。

1 景观基因认知

“基因”在生物学领域是指生物体遗传的基本单位,“景观基因”即指聚落景观风貌遗传的基本单位,它决定聚落景观的外在表现形式并具有遗传性[1]。以刘沛林为代表的国内学者在传统村落文化景观基因的研究领域已取得一定研究成果,包括传统村落景观基因特征的提取与识别[2]、景观基因图谱的构建[3]、传统村落的保护开发[4]等研究方向,涉及人文地理学、规划学、建筑学等诸多学科。本文尝试运用景观基因理论系统性地识别九寨沟县藏族传统村落的景观风貌特征,为后续藏族村落的保护以及藏族文化的传承提供理论参考。

2 研究区基本概况

地质背景复杂,地貌多样的九寨沟县是多民族聚居地,包括汉、藏、回、羌等民族,藏族作为其中人口数量最多的少数民族,占其总人口的32.6%。本研究选取九寨沟县国家级和省级共10 个藏族传统村落为研究对象(表1),对其景观基因进行识别与提取。

表1 九寨沟县藏族传统村落名录(表格来源:作者自绘)

3 识别体系的构建

景观基因按其物质形态可以分为物质景观基因与非物质景观基因,结合总体优势性、局部突出性、个体独特性、基因唯一性等景观基因识别原则[5],运用特征解构法将村落景观风貌逐级分解为最小层级的景观基因,从而构建多层级的九寨沟县藏族传统村落景观基因识别体系(图1)。

图1 九寨沟县藏族传统村落景观基因识别体系(图片来源:作者自绘)

4 物质景观基因识别

4.1 环境布局

九寨沟县属于典型的高原地区,高山深谷并存,自身生存的需求是村落选址的首要考虑因素。藏族村落的选址注重利用地形防御,并且避风向阳,背坡面水,利于耕种与取水。研究区藏族传统村落的选址可分为山腰缓坡型与山谷河岸型两种。

研究区藏族传统村落空间布局可分为三种模式:团状布局、散点布局、带状布局。团状布局村落较为常见,其布置紧密、布局紧凑;散点布局是整个村落由多个建筑组团构成,或在建村之初就分为了几个组团,或因后期人口增长建筑扩张而分散;带状布局主要是受到河流或是主干道交通的影响。

高原山地自然环境条件使得九寨沟县藏族传统村落拥有林地、高山草甸、农田耕地多种环境景观类型,当地藏族传统村落及周边环境植被类型为针阔叶混交林,季相变化多样,四季景色各异。青冈木、桦木、柏木、云杉、四川红杉、红豆杉等是当地常见树种,丰富的林木资源也为当地传统建筑“就地取材”提供了便利的选择。

4.2 民居建筑

4.2.1 建筑结构

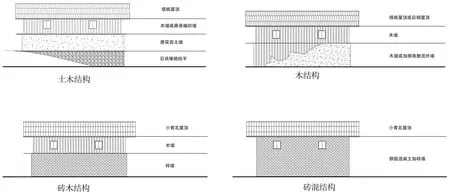

九寨沟县藏族民居营建依山就势,顺应地形,土木结构与木结构为研究区常见的传统藏式民居建筑结构,土木结构民居从下至上使用石、土、木三种乡土材料。建筑基础使用毛石堆砌找平,在此基础上用夯土砌墙,为满足防御的需要,夯土墙体常厚达1 米,外墙稍微向内倾斜,形成下大上小的格局。一层以上基本为轻巧的木结构,用木板围合,或者用藤条编织为墙面,起到减轻墙体自重的作用。木结构民居受到当地汉族民居特征的影响,采用穿斗构架来适应地形。有时会在木墙外面加盖柳条敷泥墙,既可以保暖防风,又能抵御火灾。新建的藏族民居对于防御的需求降低,不再砌筑厚实的夯土墙,而是采用砖木结构或者砖混结构(图2)。这是藏民在经济、技术发展后,追求更好的生活品质、更高效建设的结果。

图2 九寨沟县藏族民居建筑结构(图片来源:作者自绘)

4.2.2 屋顶形式

平屋顶是藏式民居的一大特色,但九寨沟县藏式民居均为坡屋顶。这与当地干湿季分明、雨季降水量大的气候特点有关,反映了对环境的适应性。当地藏族传统民居采用的榻板屋顶技艺,已被列为非物质文化遗产。用长约1 米的厚杉木片排列成屋面,其下是由厚土灌木组成的三层防漏结构,工艺十分复杂。榻板外侧受风吹日晒,木质逐渐脆弱,而内侧长期受屋内炊烟的熏烤又会变得坚硬,所以每年都需要把榻板翻转,使内外受力均匀。由于榻板屋顶的维护成本较高,部分藏民已经逐渐放弃对榻板屋顶的维修,直接在其上加建彩钢屋面。新修藏式民居采用小青瓦作为屋顶材料,这样做使得藏民的生活更加便利,但也丧失了原有藏族榻板屋顶的特色。

4.2.3 建筑平面

研究区藏式民居依据平面形态可划分为合院型与独栋型两种。合院型民居或是通过实体构筑物与低矮院墙围合,或是利用地形,借用一部分山体与建筑形成围合空间。合院型民居可进一步分为两面围合型与三面围合型,独栋型民居平面也可抽象分为“L”字型与“一”字型。

4.2.4 功能布局

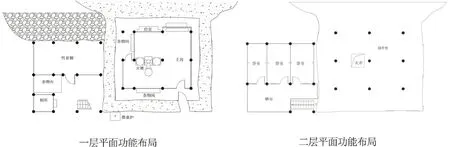

藏族民居功能与藏民的生活习惯息息相关,以大录村典型民居为例(图3),其功能分布为:夯土建筑一层为主房,同时承担厨房与起居室的功能。出于对火塘神的崇拜,主房以火塘为中心,形成围火而居的特征。火塘靠墙两侧是低矮长条桌凳,就坐位置体现着等级秩序,从右到左排列意味着座位的从主到次。靠墙的经堂陈列着铜器、香供、经书等,周围的壁橱用于储存青稞。主房之上屋顶之下的空间作为储存室使用。主房旁木质小楼一层是牲畜棚和厕所,二层为卧室,屋外平台为晒台,用于晾晒衣物和粮食。

图3 九寨沟县藏族典型民居功能布局(图片来源:参考文献[6])

随着村民生活质量的提高,在后期修建的藏族民居中,牲畜棚与人的居住空间脱离开来而独立存在。民居屋内单独设置了火房,部分主房演变为现代民居中的客厅,仍有部分民居保留了主房火塘,但更多的是作为象征意义上的家居空间的中心,进行祭祀和待客,而不再作厨房灶台使用。

4.2.5 局部装饰

民居建筑不仅是居住生活的场所,更是民族精神与文化的载体。九寨沟县藏族民居建筑装饰深受宗教文化影响,表现出浓郁的宗教色彩。日月星辰、卷草浮云、珍禽异兽是彩绘装饰的常见主题。运用黄、白、红、绿、蓝等高纯度鲜艳色彩,给人以强烈的视觉冲击和粗犷的美感。

5 非物质景观基因识别

自然崇拜是九寨沟县藏民最原始的信仰文化,朴素的自然伦理观使得他们自觉维护生态环境,实现了人与自然的和谐共生。歌舞不仅是藏民的娱乐活动,更是节庆仪式,锅庄舞、舞、南坪曲子与藏族山歌等歌舞形式在当地广泛流传。

结语

藏族传统村落作为民族文化的重要物质载体,具有地域性与民族性的双重特征。而景观基因是对其地域景观特色的高度凝练,完整的景观基因是传统村落可持续发展的内在需求,故景观基因的研究对藏族传统村落的保护和传承具有现实意义。本研究建立了九寨沟县藏族传统村落景观基因识别体系,从物质与非物质的层面对研究区藏族传统村落的景观基因进行了识别与提取,并加以图示化表达。当然,本研究仍属于初步探索,如何在传统村落的后续发展中科学运用景观基因也值得进一步探讨。