历史文化街区的空间形态分析

——以文殊坊街区为例

文/陈若天 四川大学建筑与环境学院 硕士研究生

张继刚 四川大学建筑与环境学院 副教授(通讯作者)

引言

历史文化街区不仅是一个时代的记忆,也在当下扮演着重要的角色。在城市空间形态发展日渐趋同化的今天,为防止历史文化街区出现空间形态破坏、传统风貌消失、社会文化精神遗失等现象[1],对历史文化街区传统空间形态的研究不仅能为历史文化街区保护和更新改造提供理论和实践支撑,更要在文化精神层面激活城市文化基因,塑造地域文化特色,延续城市历史发展脉络。成都市文殊坊街区是著名的历史文化街区,其空间形态融合了古建、仿古建和现代建筑的多元化形态,在空间中体现了时间演化。分析文殊坊街区空间形态,对于探讨当代城市历史文化街区更新改造具有重要意义。

1 文殊坊街区概况

1.1 历史沿革

文殊院是成都市著名的佛教寺院,建筑仍保留了川西平原传统古建筑风貌。据史料记载,文殊院建成于隋朝时期,称信相寺;到五代十国时期改名为妙圆塔院;宋代仍称信相寺;明朝时期信相寺毁于兵火,唯有10 尊铁铸护戒神像和两株千年古杉,历劫尚存;又于清康熙三十六年(公元1697 年)集资建造,扩建了部分区域,形成了如今的街区空间形态。1983 年,文殊坊街区被国务院列为全国佛教重点寺院[2]。

该片区除文殊院外,还汇聚了五岳宫、爱道堂、金沙庵等众多宫庙。依托文殊院深厚的文化底蕴发展起来的文殊坊街区,经清朝扩建以来逐渐形成集文化、居住和商业等多种功能于一体的混合发展模式,呈现多元化的功能空间,街区所处周边环境景观优美、历史文化氛围浓厚、生活环境良好。

1.2 区位分析

文殊坊街区位于成都市中心以北,人民中路旁,与川西著名的佛教寺院文殊院毗邻,占地约二十余万平方米,约有18 个居民院落、51 栋楼房,总人口约10516 人。文殊坊街区突出地域文化特色,以川西建筑与院落形式为空间载体,形成了以佛禅、民俗文化为主题的人文休闲空间,同时文殊坊街区汇集美食茶馆、步行街等商业形态,打造成为具有独特宗教氛围的历史文化街区(图1)。

图1 文殊坊街区区位图(图片来源:作者自绘)

2 文殊坊街区空间形态分析

本文在对文殊坊街区的空间形态分析上,运用了城市空间形态学方法,包括图底关系理论、场所理论、外部空间理论。

2.1 图底关系分析

图底理论基于实体建筑或小品为图以及公共开敞空间为底所占空间比例关系的研究[3],可以反映空间的虚实关系,用以明确城市空间结构和秩序关系特征[4]。

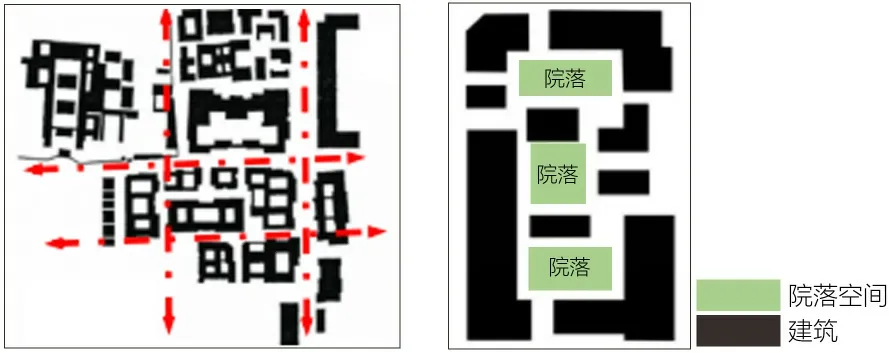

从整体图底关系可以看出,文殊坊街区总体上公共空间尺度较大,由新老建筑、院落空间和街巷纹理共同组合而成(图2)。老旧建筑主要集中在东南方位且建筑密度较大,空间形态紧凑有序,尺度较小,建筑组合形式也更为规范,而外围建筑空间形态呈现无秩序化特征,尺度不均。局部图底关系反映出老旧院落空间网络秩序井然,院落及街巷围合的开敞空间存在明显的轴线关系(图3)。

图2 文殊坊街区图底关系图(图片来源:作者自绘)

图3 局部图底关系图(图片来源:作者自绘)

街巷道路空间图底关系图反映出整体街巷道路空间由“街-巷-院”构成,主干道连接不同的空间功能区,次级道路相互渗透,突出良好的线性序列和步行空间,两种道路层级形成了文殊坊街区的主要交通系统。道路主次关系明显且呈“井”字型布局,街巷与建筑院落空间形成了有序的空间肌理(图4)。

图4 街巷院落图底关系图(图片来源:作者自绘)

2.2 场所理论分析

场所理论强调空间环境要素和人文历史需求,该理论意在解析不同空间场所中的人文历史及场所精神,通过对物质空间进行秩序规划,使空间赋予文脉意蕴及可识别性。在场所理论中,空间使用者的直观视觉感受及其文化导向对空间环境的理解,与空间形态的营造方式同等重要。

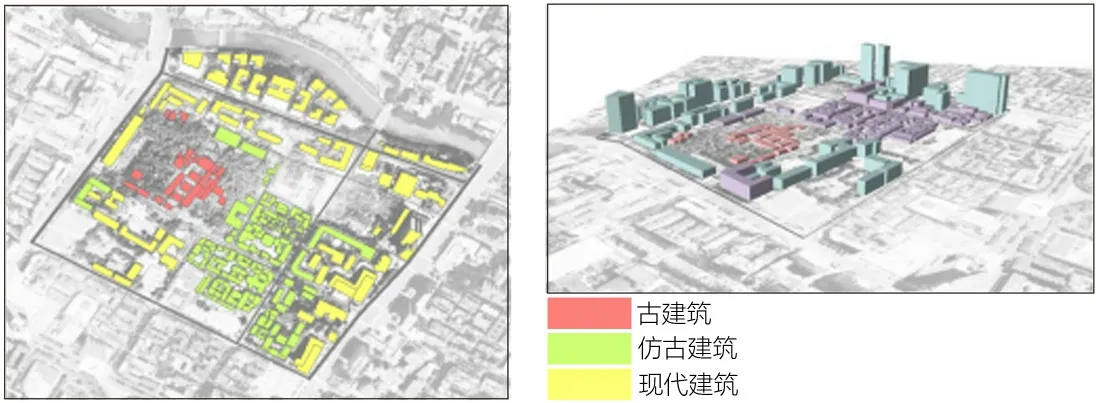

运用GIS 技术绘制还原文殊坊街区的建筑形态,模型反映出文殊坊街区建筑布置形成外包内聚的空间格局,建筑形态包含古建筑、仿古建筑与现代建筑。古建和仿古建筑呈组团状分布在区域内部,建筑密度较大,房屋低矮;现代建筑沿外围分布,体量较大。建筑之间形成了“外高内低”的空间形态,街区演变的历史过程在空间中留下痕迹,使人在街区行进过程中感知时间与空间序列上的交互变化(图5)。

图5 建筑关系分析图(图片来源:作者自绘)

除了在建筑形态方面,由古建到现代建筑的过渡传递给人们历史变迁的信息之外,文殊坊街区的街道和院落空间还渲染出强烈的宗教氛围,在建筑色彩方面定下了浓厚的基调。文殊坊街道空间主要为清灰瓦、朱红墙、深棕柱栏,以深色调为主,给人庄重肃静之感,营造出宗教街巷空间神圣庄严的氛围。

2.3 外部空间理论(D/H)分析

日本建筑师芦原义信的外部空间理论在过去已有的空间理论的基础上,结合自己的实践经验,总结出了空间论和方法论,其中在对街道的外部空间分析上,芦原义信认为街道的宽度(D)与沿街建筑的高度(H)之间存在某种比例关系,这种关系能够反映城市的空间形态,影响行人的视觉和心理感受(图6)。

图6 街巷宽高比示意图(图片来源:作者自绘)

文殊坊街区街巷D/H 比值大致为1,这与城市历史文化街区的街巷宽高比大体一致。从整个城市空间街巷组织上看,文殊坊街区是城市街巷空间的延续,坊内街巷的长度较短,并且沿街建筑的排列进退有序、高低错落,街巷内聚力较强,能够提高行人的感知力和注意力,空间富有生活气息与街区活力,在心理感受上较为舒适,且空间的可识别性较强。

结语

文殊坊街区是历史文化街区保护与更新的典型,街区融合宗教特色,古建筑遗留保护较好,整体上仍保持着街巷院落空间的完整性与文化活力。对文殊坊历史文化街区的空间形态分析研究可以总结出以下几点特征:

(1)街巷空间方面,文殊坊街区呈“院落-巷道-街坊”网状肌理结构,道路的尺度变化较为明显,呈现出传统的川西街院式格局。

(2)空间秩序方面,在旧街巷中道路网密度较大,呈“井”字形,且有较好的尺度肌理关系;在旧街巷外围,道路尺度较大但未严格实行人车分流,整体道路系统还应完善。

(3)建筑风貌方面,文殊院中保存的是典型的佛教类建筑,从文殊院往外延伸的过程中,融入川西传统民居风貌的仿古建筑进行空间过渡,柔和空间边界,使得建筑风貌控制较好;在建筑高度和尺度控制上,街区内大致保持了原有旧街区的空间形态,与外围区域的建筑形态存在较大的差异,虽然中间有仿古建筑进行风貌控制,但在尺度上稍显空间过渡突兀。

(4)空间文化营造方面,文殊坊街区顺承了文殊院的空间风貌和功能,尽可能保留传统文化街区的特色,虽然文殊坊街区融入了各色商业元素,但同样也保留了其居住等功能[5],这与纯粹商业化的历史文化街区发展方向不同,文殊坊街区历史风貌与功能保留的原真性较好。

城市历史文化街区保护是城市更新发展的重要一环,更新改造应坚持以人为本,注重空间形态把控、生态环境治理、交通规划整治、设施配套完善、历史文化传承等方面,重塑城市历史文化街区的活力与魅力[6]。文殊坊街区在旧城保护与更新中,虽然仍旧存在着空间规划和治理等方面的问题,但在对历史文化空间形态的保护和传承方面,充分挖掘文化特色、营造良好的文化氛围、激活城市人文基因与历史记忆、唤起空间场所的精神和记忆,对历史文化街区更新保护的可持续发展有着重要的意义。