基于“建筑基因”表达的东北大学梁思成纪念馆馆徽设计探索

文/胡晨欣 东北大学江河建筑学院

邹欣怡 东北大学江河建筑学院

罗冬致 东北大学江河建筑学院

陈 颖 东北大学江河建筑学院 讲 师 博 士(通讯作者)

1 馆徽设计背景

1928 年7 月,梁思成先生从美国宾夕法尼亚大学学成归国,在东北大学创办了建筑系,开启了我国现代高等建筑教育又一新篇。“九·一八”事变后,东北大学建筑系的第一届学生流转其他高校继续学习并顺利毕业,成为中国第一批国产建筑师。东北大学早期的建筑教育为后期中国建筑教育的发展打下基础,并成为“学院派”建筑教育传入中国的重要“前哨”[1]。

东北大学梁思成纪念馆于2018 年开馆,叙事展板与历史实物展品相结合,重点展陈了梁思成在东北大学开启建筑教育、设计实践与古建保护的史实,是梁思成东北大学教育文化遗产的重要纪念载体。建馆以来,馆徽体系与文创产品一直处于建设状态。本文以省级课题及国家级大创项目研究实践为依托,对此进行了设计探索。

2 馆徽设计表达

2.1 建筑文化元素提取与精神内核凝炼

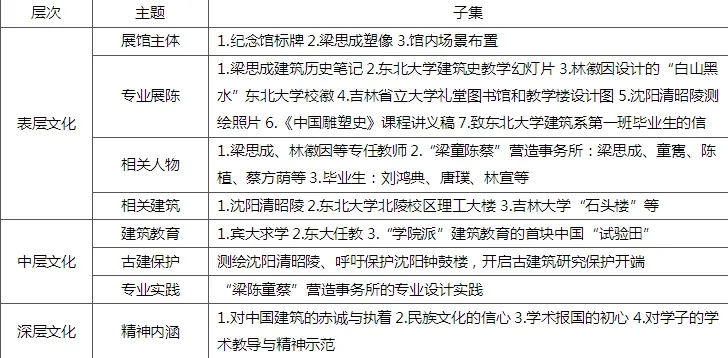

与普通视觉标志设计相比,馆徽设计更侧重于对纪念馆主题和内涵的概括、代表与传播。东北大学梁思成纪念馆所包含的建筑文化信息维度深远,是馆徽方案设计的信息基础与来源。作者对馆内建筑文化元素进行整理分类,辅以文献研究和实地调研,归纳表、中、深三个层面的文化主题,为专业精神意象提炼打下基础(表1)。

表1 东北大学梁思成纪念馆建筑文化元素归类(表格来源:作者自绘)

馆徽作为东北大学梁思成纪念馆的视觉表现象征,统领了视觉要素的一体化以及多样性创作,具有一定权威性。同时,作为现代标志设计的门类所属,馆徽方案在构思时应“生动地留白”,达到表现形式简洁与表达内容丰富的和谐统一,从而使受众“快速接受、记忆深刻、想象丰富”。鉴于馆徽设计的特殊性,上文所列建筑文化元素不宜应用尽用,但也不得缺少相应主题。抽象度高、概括性强是馆徽设计表达的重点与难点。其中,表层文化元素单体重要性最弱,表现形式具象性最强,其对应造型能快速唤醒受众感官系统,亲和度较高,但也会限制受众的思维发散与联想能力。在馆徽设计时将具象事物抽象为几何图形进行组合。中层文化元素(建筑教育学源流派)代表性与知名度最高,通过运用其独有的故事属性可在表层文化与深层文化之间建立起联系,将深层的精神内涵赋予在表层物质文化上。深层文化元素重要性最强,表现形式具象性最弱。其具有稳固性和隐蔽性,渗透于表层文化和中层文化之中[2]。

作者根据馆徽信息载体与信息传播的双重功能,对上述文化主题与馆徽设计之间的关系进行统合分析,使方案设计内容涵盖馆徽设计关键词词云信息所指(图1)。

图1 馆徽设计信息元素关键词词云(图片来源:作者自绘)

2.2“建筑基因”主导的创作构思

馆徽设计立足建筑学科视角,以建筑文化元素与馆藏专业精神文化遗产为母题,结合汉字图形化、实物抽象化、空间平面化、图形色彩心理学等设计手法,提出、深化与完善设计方案,满足馆徽表意与受众需求的同时,也为馆徽的活化变形、二次创作提供空间(表2)。

表2 馆徽设计标准图样及参数(表格来源:作者自绘)

2.2.1“梁”汉字变形与双关建筑语义表达

汉字原型作为图形标志由来已久。利用汉字的图形化特征进行标志设计,是指将汉字作为主要的表现元素以汉字的笔画结构、表意内容、图形符号为图标的设计基础,寻求“形”和“意”的结合[3]。汉字本身存在有多重语义,在馆徽设计过程中引入汉字元素可以起到概括特点、凝练内涵的积极作用。馆徽的意象设计构思即来源于“梁”汉字的双关表意——既是梁思成的姓氏,又是中国古建筑中的重要木构件。作为传统建筑结构和形式,木构架在中国建筑文化中具有极其重要的地位,这也是梁思成先生在研究中国古建筑保护时的重要对象。梁思成在东北大学建筑系从教期间,对木构架体系建筑群——沈阳清昭陵进行了测绘,开启了其古建筑保护的开端,在馆徽设计中引入建筑“梁架”意象,强化了重要史实的纪念意义。

然而,汉字的视觉特点是外形多样,线条复杂。笔画组合后的字体结构变化丰富,字腔和半开放空间较多,使观众的视觉不容易集中[4]。因此,纯粹的汉字形态较难形成典型的标志设计特征。馆徽方案将“梁”的笔画进行三维空间布局引申,将梁柱体系抽象为平面线条,通过二维与三维间的过渡和转换,将图形与关键字结合,使馆徽主体可以凝炼“梁思成”与“中国建筑”两大代表性最强的关键词内涵,用简洁的图形语言传达纪念馆的性质与特征。

2.2.2 建筑空间语言的移植运用

传统标志设计在表现形式上大多为单色、平面化的图形组合,往往于点、线、面的二维层面进行形式变化。随着数字技术在设计领域的推广普及,标志设计也由二维向三维空间发展,由平面效果向立体效果过渡。建筑的本质是创造空间,这与标志突破二维平面化表现模式向三维探索的发展方向不谋而合。

东北大学梁思成纪念馆馆徽设计融入立体空间概念,从多维角度探索徽标设计的可能。以三维造型表现的“梁”由三组平行线构成,设计者将平面中的汉字笔画按照立体构成思路与形式美学法则分解至三维的坐标系中,在笔画的方位与间距安排中引入模数概念,使得笔画体块组合后各部分主次分明,具有梁柱结构的神韵。馆徽图案中朝向各异的表面,填充为不同灰度的渐变色来加以区分,在平面上创造出空间的纵深感。三维处理后的馆徽图案主视角设置为向上仰视,一方面与实际生活中抬头观察梁架的视角相一致,另一方面也使得馆徽的总体形态呈向上托举的挺拔态势(图2)。同梁柱在建筑中起到的支撑作用一样,梁思成创立东北大学建筑系,并对中国现代建筑教育及古建筑保护研究有着卓越贡献,是学术界当之无愧的“舟航柱梁”[5]。通过三维建筑空间语言在二维平面图案中的移植,馆徽传达的建筑主题思想被创造性地表达了出来。

图2 馆徽图案空间维度表达构思流程(图片来源:作者自绘)

2.2.3 图形与色彩的“建筑”意向

图形与色彩是标志设计中具有表现力与吸引力的形式元素,也是传达视觉信息的重要途径,其本身具有的性质能够直接影响人们的情感[6]。人们在观察几何图形与色彩时习惯与自身长期累积的视觉经验相呼应,所以在馆徽设计时需首要考虑与纪念馆核心思想相通的基本几何形和色彩体系(表3)。

表3 馆徽方案衬形与色彩设计构思(表格来源:作者自绘)

在众多基本几何形中,矩形与建筑单体和群体的外形轮廓具有最为紧密的关联性,其平整的边缘和清晰的直角在平面设计中传递稳定、庄重的特征。国内外大型博物馆、纪念馆使用矩形轮廓馆徽的比例均相对较高,故此东北大学梁思成纪念馆馆徽在方案设计时也选择以矩形作为衬形。

木本色是中国传统木构建筑的材料固有色,在传统建筑视觉要素中占据较大比重。以木本色(RGB 色彩模式:89、75、62)为馆徽标准版本配色,此基础色系既体现了历史的积淀感,也能让受众自然联想到中国古建筑木构架体系。

3 馆徽衍生文创的建筑体验化设计

3.1 建筑“白模”感与“渲染”感的多样表达

多形态标志,即品牌标志具有多种表现形态和标志样式,其符合当下标志多元化、个性化、人性化、多样化、动态视频化和多维度的发展趋势[7]。在馆徽设计初期,设计者考虑到馆徽形式和颜色的衍生效果,赋予馆徽形态一定程度的差异性设计空间,从而更灵活地适应不同应用场景和受众人群。为使馆徽形态更丰富、表现力更强,设计者将建筑设计过程中的“白模”与“渲染”概念引申至平面设计中。将只体现黑、白、灰关系的馆徽图像作为空白模板,在此基础上依据不同审美倾向,对馆徽“白模”进行配色与风格再设计,通过改变馆徽图案的色彩、纹理、印刷材质、表现形式等,渲染出馆徽的多形态版本,并在馆徽文创设计“馆徽不干胶”系列中有所体现(图3)。

图3 馆徽衍生文创设计“馆徽不干胶”系列(图片来源:作者自绘自摄)

以馆徽变体为主题的“馆徽不干胶”文创中,设计者在馆徽造型不发生结构性改变的前提下,结合热门或经典元素(如故障风、复古油画风、黑胶唱片风等),将馆标标准图案模板进行再设计,对应当下流行符号、迎合青年学生审美偏好,形成了系列新潮风格的贴纸图案。打造馆徽多形态标志体系,利于其适应灵活多变的媒介与传播途径,并能够通过受众群体的自发行为传递东北大学梁思成纪念馆专业信息与精神,利用文化创新手段传播传统建筑文化,拓展了馆徽的建筑文化传播维度。

3.2 结合中国传统建筑构造体验的榫卯馆徽模型设计

为突出建筑类纪念馆主题的专业独特性,彰显建筑空间和结构特质的立体模型设计在馆徽衍生文创中占据重要地位。设计者选择将东北大学梁思成纪念馆馆徽内容与榫卯结构空间模型设计相融合,引申中国传统木构建筑榫卯结构特征,打造互动型立体馆徽模型(图4)。

图4 木制榫卯立体馆徽模型拼装流程简图(图片来源:作者自绘)

依托榫卯结构原理进行设计,充分发挥榫卯结构的优势与特点,将立体馆徽通过基础构件穿插衔接而成,并比拟建筑中点、线、面、体的组合,表达突出建筑属性的空间形态。同时,因由榫卯的结构特点,其互相穿插的组件能产生丰富的光影效果,增强产品的视觉表现力,打造独特的建筑氛围[8]。榫卯由建筑时期的隐藏内置转换为结构外显,功能也从固定稳定演变为提供可拆装式体验,与体验者建立情感链接和行为互动[9]。

榫卯结构,作为中国传统建筑结构与技术的重要组成部分,在文创产品的建筑空间特征体验塑造中担当着关键性角色。从文创设计角度进行榫卯结构体验的应用探索,立足建筑学科视角,借助建筑构造和空间体验促进传统建筑文化普及探索,形成具有建筑特色的馆徽衍生文创产品,充分展现了东北大学梁思成纪念馆的建筑文化属性。

结语

东北大学梁思成纪念馆在致敬梁思成先生专业成就的同时,展现了东北大学建筑系的历史传承、学科特色与人文底蕴,传递了精神层面的建筑文化遗产。东北大学梁思成纪念馆馆徽设计方案凝炼馆藏建筑信息特质与专业精神内涵,以“建筑基因”为主导的创作思路与设计方法贯穿于设计构思至表达的全过程。馆徽方案及衍生文创产品的设计,力求在建筑遗产活化与现代徽标视觉表达及空间体验之间形成桥梁作用,同时对建筑文化精神的搭载传播起到了探索性的作用。