做实做优做强实体经济,加快建设制造强国

许小燕

制造业是立国之本、强国之基,制造业高质量发展,是我国经济高质量发展的重中之重。习近平总书记高度重视推动我国制造业转型升级、建设制造强国,提出“把推动制造业高质量发展作为构建现代化经济体系的重要一环”,要求“把实体经济特别是制造业做实做优做强”“打造有国际竞争力的先进制造业集群,打造自主可控、安全高效并为全国服务的产业链供应链”。

党的十八大以来,我国新型工业化步伐显著加快,迎来了从“制造大国”向“制造强国”的历史性跨越。从2012年到2021年,工业增加值从20.9万亿元增长到37.3万亿元,年均增长6.3%,高于同期全球工业增加值2%左右的年均增速;制造业增加值从16.98万亿元增加到31.4万亿元,占全球比重从20%左右提高到近30%;500种主要工业产品中,我国有四成以上产品产量位居世界第一……在“中国这十年”系列主题新闻发布会上,一个个鼓舞人心的数据,一项项振奋人心的成就,见证我国制造业发展实现量的稳步增长和质的显著提升。综合实力更加强大、产业体系更加健全、产业链更加完整、重大项目不断涌现、创新力竞争力更加强劲、市场主体更加活跃的“制造强国”壮丽画卷正徐徐铺开。

看综合效益——整体实力显著提升

工业是国民经济的命脉,工业稳则经济稳。我国工业经济已迈上更高质量的发展之路,呈现出生产稳定增长、结构优化转型、多种经济类型蓬勃发展等特点,综合效益显著提升。

从产业体系来看,我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类,在全球范围内产业门类最齐全、产业体系最完整,产业链配套能力全球领先,产业链、供应链韧性和竞争力持续提升,产业体系进一步完善。

从产品竞争力来看,我国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长至2021年的12.8万亿元、6.3万亿元,制造业中间品贸易在全球的占比为20%左右,产品竞争力显著提高。

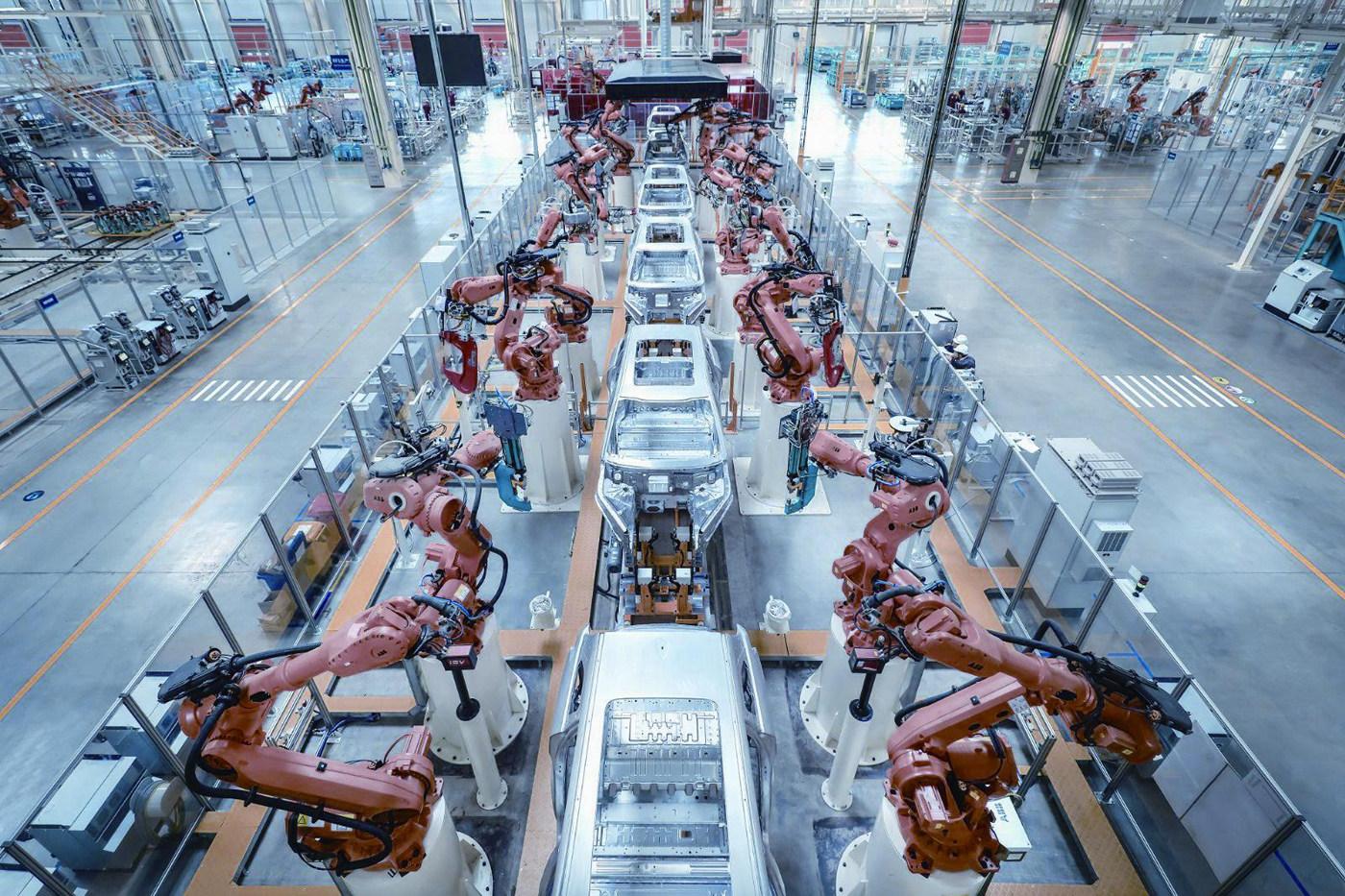

产业结构的破旧立新、优化升级是制造业高质量发展的重要表现。十年来,通过深入实施重大技术改造升级工程,开展淘汰落后产能专项行动,推进传统产业改造提升,扩大中高端产品生产供给能力,实施高端装备创新工程,传统产业焕发出全新生机,新兴产业茁壮成长。十年间,我国在大型飞机、载人航天、电力装备、高档数控机床等领域均实现创新突破,新能源汽车、机器人、新材料、生物医药及医疗器械等新兴产业得到快速发展。高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到2021年的15.1%,新兴产业对制造业的支撑作用显著增强。

看重大项目——标志性成果勇攀高峰

自上而下的政策支持和市场引导是制造业高质量发展的重要保障。工信部副部长辛国斌介绍,十年来,我国加强规划引领,以中长期规划和五年规划目标任务为统领,及时制定年度的预期目标和工作计划,形成长短结合、滚动推进的工业经济发展目标体系;强化政策供给,有关部门相互协同,中央和地方上下联动,围绕扩投资、促消费、保畅通、优环境等出台了一系列稳工业增长的政策措施,有力保障了工业经济平稳运行。

十年来,我国加快企业技术改造和设备更新,加快建设现代产业体系。持续加大对中小微企业的支持力度,加快优质企业梯度培育,大力减轻企业负担;扩大高水平开放,吸聚全球高端要素和先进制造业在我国布局,推进企业“走出去”,开拓国际市场;加强关键核心技术攻关,维护产业链供应链的安全稳定,有效防范和化解风险挑战。

嫦娥探月、祝融探火、羲和逐日、北斗组网,无人驾驶电动拖拉机研制成功,骨科手术机器人临床应用,百万千瓦水电机组投入运行,“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现“走出去”;从时速600公里高速磁浮样车成功下线,到国产最大直径盾构机“京华号”投入使用,从“奋斗者”号成功坐底万米海底,到C919大型客机即将取证交付……一大批重大标志性项目成果竞相涌现,引领中国制造不断攀上新高度。同时,我国新一代信息技术与制造业融合取得长足进展,数字化转型行动、智能制造工程、工业互联网创新发展行动深入推进。

看市场主体——创新活力不断增强

创新是产业结构优化升级过程中的重要动力。无论是补齐产业短板,还是锻造发展长板,形成竞争优势,都需要努力提高自主创新能力、掌握技术话语权。习近平总书记强调:“推动我国制造业转型升级,建设制造强国,必须加强技术研发,提高国产化替代率,把科技的命脉掌握在自己手中,国家才能真正强大起来。”

目前,从研发投入来看,我国制造业研发投入强度从2012年的0.85%增加到2021年的1.54%,专精特新“小巨人”企业的平均研发强度达到10.3%,570多家工业企业入围全球研发投入2500强。从创新体系来看,已布局建设23家国家制造业创新中心和国家地方共建制造业创新中心,支持建设125个产业技术基础公共服务平台,共性技术供给能力大幅提高。从创新成果来看,规上工业企业新产品销售收入占业务收入比重从2012年的11.9%提高到2021年的22.4%,大国重器频频亮相。把创新摆在制造业发展全局的核心位置,努力让中国制造“骨骼”更强健、后劲更充足。

市场主体的顽强拼搏、励精图治是制造业完成“从大到强”跨越的强劲动力。企业强,则制造业强。拥有一批世界领先的优质企业,是制造强国的鲜明标志,也是经济迈向高质量发展的必然要求。截至2021年底,全国规模以上工业企业达到40万户,较2012年增长了23.5%。中国制造业企业500强营业收入从2012年的21.7万亿元增长到2021年的40.24万亿元,有58家制造业企业进入2021年世界500强榜单,比2012年增加27家。已培育4万多家“专精特新”中小企业、4762家“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业。十年来,一个个示范标杆企业脱颖而出,一大批优质中小企业成长壮大,市场主体实力和活力不断增强。作为中国制造迈向中国创造的生力军,市场主体成为我国制造業实力显著提升的缩影和见证。

看向未来——智能化、绿色化、信息化大势所趋

智能化、绿色化、信息化是制造业发展的突出趋势,这十年来取得显著成效。智能化升级方面,十年来,我国深入实施智能制造工程和制造业数字化转型行动,建成700多个数字化车间/数字工厂,实施305个智能制造试点示范项目和420个新模式应用项目,培育6000多家系统解决方案供应商。2021年,我国重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分別达到55.3%和74.7%。

绿色化转型方面,十年来,大力推行工业产品绿色设计,我国累计制定644项节能与绿色发展行业标准,累计推广约2万种绿色产品,创建近3000家绿色工厂,规上工业单位增加值能耗在“十二五”“十三五”期间分别下降28%和16%,2021年又进一步下降5.6%。

信息通信业迭代方面,不断夯实数字中国“基座”。数据显示,我国建成了全球规模最大、技术领先的网络基础设施,光纤网络接入带宽实现从十兆到百兆、再到千兆的指数级增长。移动网络实现3G突破、4G同步、5G引领的跨越。5G、工业互联网、大数据、云计算、人工智能等与制造业深度融合,推动产业数字化、数字产业化进程不断加快。

中国信息通信研究院总工程师敖立表示,5G在工业领域的应用已从生产外围辅助环节逐步深入至生产核心控制环节,面向工业的5G芯片、模组、终端不断涌现,产业生态取得长足进步。当前,“5G+工业互联网”全国已建项目达到3100个,在十大重点行业培育形成20个典型应用场景,赋能千行百业路径日益清晰。

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球产业链供应链面临调整,国际竞争更趋激烈。全新的考卷已然铺展,更难的考题等待解答。站在新的历史起点上,应把制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚定不移建设制造强国,推动产业高质量发展,努力抢占新一轮科技革命和产业变革的先机,构筑未来发展战略优势。

“十四五”规划提出,加快发展现代产业体系,巩固壮大实体经济根基;深入实施制造强国战略,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展;加强产业基础能力建设,提升产业链供应链现代化水平,推动制造业优化升级,实施制造业降本减负行动。

成都积极响应制造强国战略,成都市第十四次党代会报告提出,未来5年,成都将坚定不移地推进产业建圈强链,加快构建竞争优势突出的现代产业体系;要坚持把做强做优实体经济作为主攻方向,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,以产业“建圈强链”理念变革产业发展方式。近日召开的成都市制造强市建设领导小组第一次会议强调,要坚持把制造业作为立城之本、兴市之要,突出重点、发挥优势、扬长避短,持之以恒实施制造强市战略,推动经济高质量发展和城市位势能级提升。