不同植被恢复类型对煤炭物流园区废弃地土壤理化性质的影响

郭 鑫, 高 永, 张 超, 段晓婷, 梁钰镁

(内蒙古农业大学 沙漠治理学院, 内蒙古 呼和浩特 010020)

煤炭资源的开发为中国经济发展做出巨大贡献的同时也产生了一系列环境问题[1],在仓储、加工和运输过程中会产生大量的废弃地,其表层以煤矸石和碎石形式存在的残渣是巨大的CO2排放源[2],会导致原生态系统碳汇功能的急剧退化或完全消失[3],致使土壤肥力下降,周围植被无法正常生长。宝贵的土地资源遭到破坏,无法发挥正常使用价值[4]。因此,如何加快废弃地再开发,提升土地利用率成为一个重大挑战。植被恢复是废弃地生态恢复的重要解决途径,其不仅修复成本低,而且对植物群落的构建起着强大的作用,还能改善土壤内部孔隙结构,增强土壤肥力[5]。近年来,学者们对矿区废弃地再利用进行了大量研究。由于废弃地土壤结构性差,有机质含量及植物必需的养分元素缺乏[6],不利于一些植物生长,故这些研究主要集中于不同植被类型对废弃地土壤理化性质的改良效果,其中以乔灌草结合为最佳恢复模式[7],或是集中研究于最适废弃地生长的本土植物,如灯芯草和莎草成为锡尾矿区废弃地生态修复的优势植物[8],对土壤养分分布及有效性有不同程度的改变,从而达到生态修复的目的[9-10]。有学者[11]对土壤养分随植被修复年限的变化进行研究,得出土壤有机碳含量随乔木林龄的增加显著升高,土壤中碳储量增加、有效氮的转化速度加快以及可供植物吸收的磷组分提高,证实了植被恢复对土壤理化性质存在一定的影响。因此,测定不同植被恢复类型下土壤理化性质的改变对监测土壤养分及其循环有着极为重要的作用。

煤炭物流园区废弃地残渣覆盖层厚,夯实力度强,对原有土地损毁压占的同时还易造成地表水体有机物污染和酸碱性污染[12],生态系统退化严重。目前,煤炭资源开发利用造成的土地资源破坏问题备受关注,但已有的研究多关注生产环节废弃地的生态修复问题,而类似煤炭运输、存储造成的土地资源退化及修复的问题尚未引起足够重视。因此本研究以呼和浩特市西南部因煤炭转运过程而产生的特殊退化地为研究对象,通过野外调查取样和室内试验,研究不同植被恢复类型对土壤理化性质的影响,分析土壤理化性质指标之间的相关性,评价不同植被恢复类型土壤质量,揭示不同植被恢复类型的修复成效,为类似废弃地的生态修复提供重要的参考价值。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗白庙子镇S103省道25 km处废弃煤炭物流园区(111°29′22.19″—111°31′47.91″E,40°33′35.77″—40°35′04.48″N),属温带大陆性季风气候,冬季寒冷、漫长,夏季炎热且伴随集中的降水,春季干燥少雨,秋季温和凉爽。年均气温6.3 ℃;年均降水量394.5 mm;海拔981~1024 m。当地土壤以灰褐土为主,较贫瘠,煤质残渣多,植物根系深度较浅。根据2021年6月高分遥感影像数据,经目视遥感解译分析,该区占地面积690.87 hm2,土地利用类型主要为乔木林、灌木林、草地和煤质裸地。其中草地面积最大,为302.74 hm2,以自然恢复为主,无人为管控,有轻微放牧,主要植物种类为油蒿(Artemisiaordosica)、蒺藜(Tribulusterrestris)、猪毛菜(Salsolacollina)、砂珍棘豆(Oxytropisracemosa)等草本植物;灌木林面积最小,为21.64 hm2,主要植被种类为胡枝子(Lespedezabicolor)、柽柳(Tamarixchinensis);乔木混交林面积为92.90 hm2,以小叶杨(Populussimonii)、新疆杨(Populusalba)的人工混交林为主,还包括少量的旱柳(Salixmatsudana);裸地面积为119.80 hm2,地表无植被覆盖,无明显恢复痕迹。

1.2 试验设计与方法

1.2.1 试验设计和样品采集 本试验采样时间为2021年7—8月。为了使调查样地更具有代表性,采用样方方法进行试验。选取当地主要植被物种,并按照不同植被恢复类型将当地土壤利用类型划分为:乔木混交林、灌木林、草地和裸地4种样地类型。每个样地类型设置3个样方,共计12个,在样方内进行植物群落调查,样方基本情况详见表1。其中乔木混交林样方面积20 m×20 m;灌木林样方面积10 m×10 m;草地和裸地样方面积均为5 m×5 m。在每个样方内以S形线上随机选取3个采样点,并在各样点的垂直方向上采用剖面法“自下而上”分别采集3层(0—20,20—40,40—60 cm)土样,剔除植物根系和煤质残渣,采用四分法称取1 kg样品装入自封袋并编号,带回实验室自然阴干后,过2 mm土筛用于土壤理化性质的测定。

1.2.2 试验测定方法 选择的土壤理化性质指标包括土壤容重、含水率、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、总孔隙度、有机质、碱解氮、速效磷和速效钾。其中,采用烘干法测定土壤含水率;环刀法分别测定土壤容重、毛管孔隙度、非毛管孔隙度;重铬酸钾容量法测定土壤有机质;乙酸铵浸提—火焰光度法测定土壤速效钾;碳酸氢钠浸提—钼锑抗比色法测定土壤速效磷;碱解扩散法测定土壤碱解氮[13]。

1.2.3 数据处理 采用Excel 2010和 SPSS 26.0统计软件进行数据处理;采用单因素方差分析中最小显著差异法分析不同植被恢复类型对土壤理化性质的影响,并利用Duncan法进行差异显著性检验;运用主成分分析法计算不同植被恢复类型土壤质量综合指数;采用Pearson相关系数法进行相关性分析。

2 结果与分析

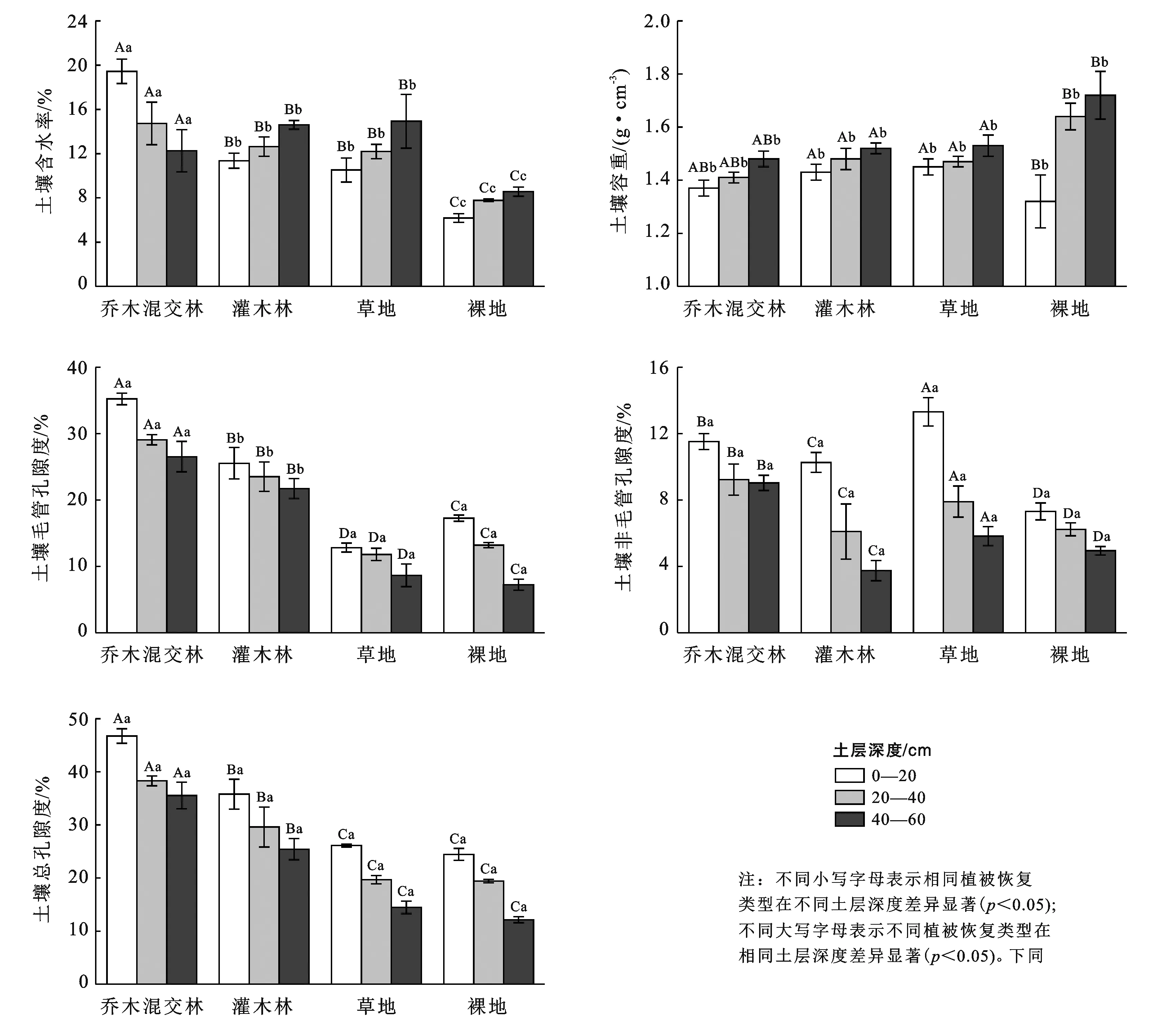

2.1 不同植被恢复类型对土壤物理性质的影响

由图1可知,随着土层深度的增加,灌木林、草地和裸地的含水量呈逐渐增大的趋势,乔木混交林与之相反,0—20 cm土层土壤含水率最高(19.44%),与灌木林、草地和裸地土壤含水量相比显著增加了71.13%,84.79%和214.56%。各样地平均含水率大小分别为:乔木混交林(15.48%)>灌木林(12.86%)>草地(12.54%)>裸地(7.51%)。土壤容重在垂直剖面上均表现为随土层深度增加而增大的趋势(图1),土壤容重变化范围在1.32~1.72 g/cm3之间。不同植被恢复类型相同土层土壤容重均显著小于裸地(p<0.05),乔木混交林土壤容重最小,0—20,20—40,40—60 cm土层容重分别为1.37,1.41,1.48 g/cm3。由图1还可看出,各样地土壤毛管孔隙度、非毛管孔隙度均随着土层的加深呈现逐渐降低的趋势,乔木混交林在0—20,20—40,40—60 cm土层毛管孔隙度均显著高于其他植被恢复类型(p<0.05),分别为35.23%,29.07%,26.52%。不同植被恢复类型土壤非毛管孔隙度比裸地高8.75%~61.18%,乔木混交林和草地在0—60 cm土层非毛管孔隙均值最大,分别为9.93%和9.01%。各样地土壤总孔隙度均随着土层的加深呈现逐渐下降的趋势(图1),其变化范围为12.15%~46.75%。乔木混交林、灌木林不同土层下总孔隙度均显著高于裸地(p<0.05),草地与裸地相比无显著性差异(p>0.05)。土壤总孔隙度均值表现为:乔木混交林(40.20%)>灌木林(30.28%)>草地(20.10%)>裸地(18.68%),乔木混交林和灌木林对土壤孔隙结构影响最大,草地最小。

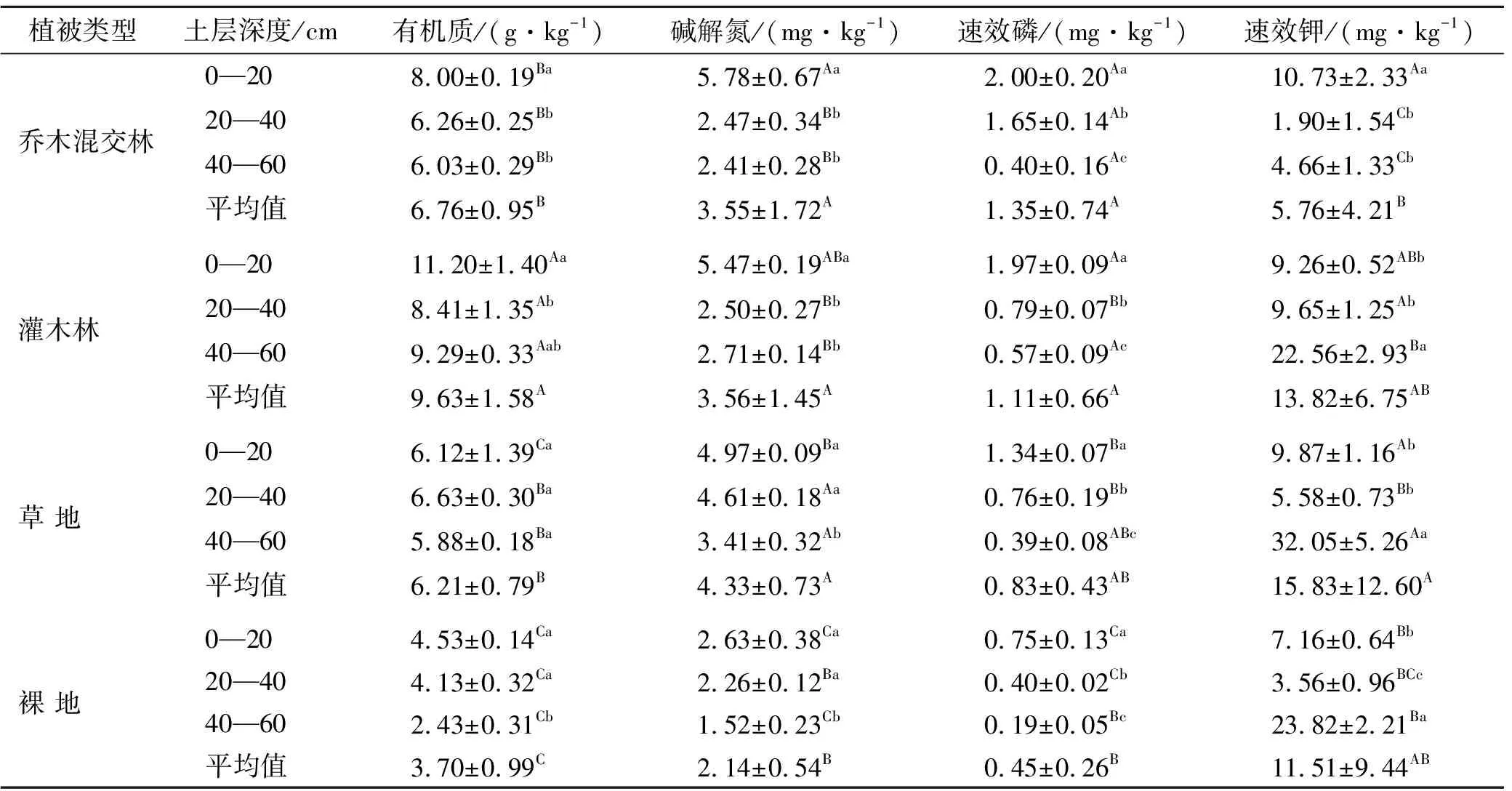

2.2 不同植被恢复类型对土壤化学性质的影响

由表2可知,乔木混交林、裸地土壤有机质含量均呈现出随土层深度增加而减少的趋势,灌木林土壤有机质含量呈现先减小后增加的趋势,草地则与之相反。灌木林在0—20,20—40,40—60 cm土层中土壤有机质含量分别为11.20,8.41和9.29 g/kg,均显著高于其他植被恢复类型(p<0.05)。与裸地相比较,3种植被恢复类型有机质含量增长了67.87%~160.33%。各样地土壤有机质平均含量为:灌木林(9.63 g/kg)>乔木混交林(6.76 g/kg)>草地(6.21 g/kg)>裸地(3.70 g/kg)。

图1 不同植被恢复类型土壤物理性质随土层深度的变化

在垂直分布上土壤碱解氮、速效磷、速效钾含量分别为1.52~5.78,0.19~2.00,1.90~32.05 mg/kg,其中速效钾含量变化范围较大。随着土层深度的增加,土壤中碱解氮、速效磷整体呈现下降的趋势,乔木混交林在0—20 cm土层中碱解氮、速效磷含量最大,分别为裸地的1.7和2倍;草地在20—40,40—60 cm碱解氮含量显著高于其他植被恢复类型(p<0.05),分别为4.61和3.41 mg/kg。乔木混交林20—40 cm土层速效磷含量显著高于其他植被恢复类型(p<0.05),在40—60 cm土层各植被恢复类型土壤速效磷含量无显著差异(p>0.05)。各样地土壤速效钾平均含量表现为:草地(15.83 mg/kg)>灌木林(13.82 mg/kg)>裸地(11.51 mg/kg)>乔木混交林(5.76 mg/kg),乔木混交林速效钾含量最低,为草地的36.39%。灌木林、草地、裸地在40—60 cm土层速效钾含量出现急剧上升的趋势,较20—40 cm土层分别增加了1.34,4.74,5.69倍。

2.3 不同植被恢复类型土壤理化性质间的相关性

表3中速效磷与容重呈显著负相关关系(p<0.05),与毛管孔隙度含量表现为显著正相关(p<0.05),与非毛管孔隙度、总孔隙度均表现为极显著正相关(p<0.01);碱解氮与非毛管孔隙度、速效磷均表现为极显著正相关(r=0.72,0.74,p<0.01);有机质与毛管孔隙度、碱解氮、速效磷均表现为显著正相关(r=0.59,0.58,0.60,p<0.05);总孔隙度与容重呈显著负相关关系(p<0.05),与非毛管孔隙度呈显著正相关关系(p<0.05),与毛管孔隙度表现为极显著正相关(p<0.01);毛管孔隙度与含水量表现为显著正相关(p<0.05),与容重呈显著负相关关系(p<0.05)。

表2 不同植被恢复类型土壤化学性质随土层深度的变化

表3 研究区土壤理化指标之间的相关性分析

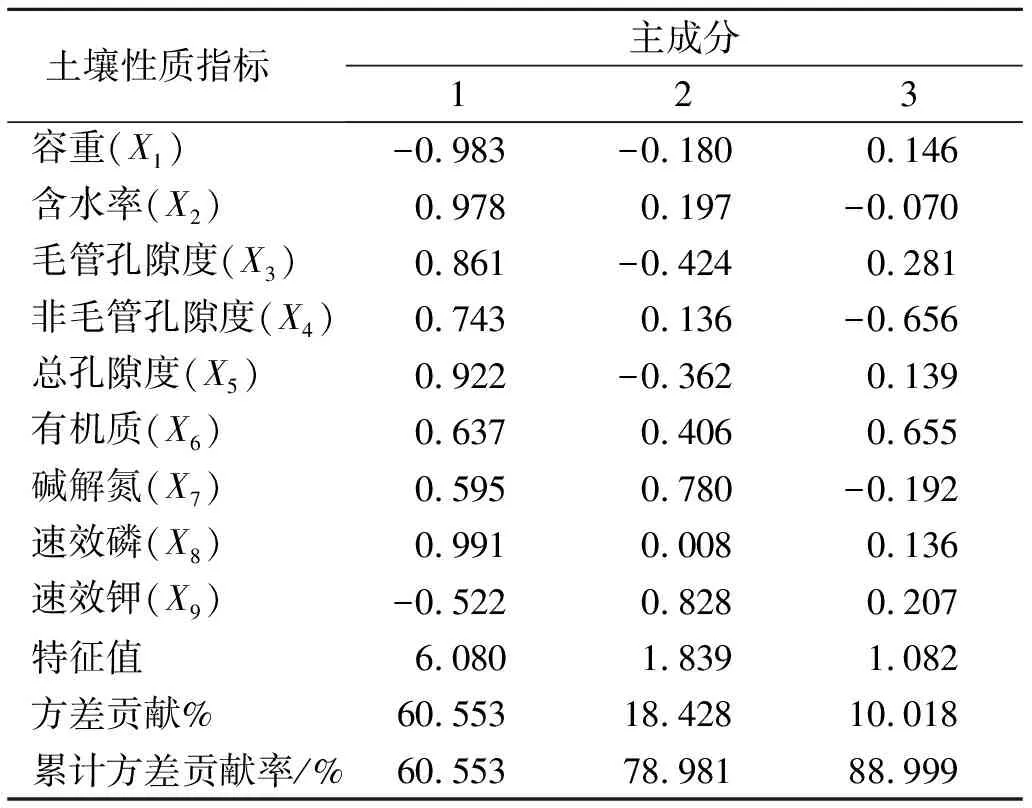

2.4 不同植被恢复类型下土壤质量综合评价

采用单一理化性质指标对土壤的改良效果进行评价具有一定的局限性,因此需要对指标做综合分析来评定不同植被恢复类型对土壤的综合改良效果。对9个理化性质指标因子进行降维处理,按照特征值>1的原则,提取了3个主成分变量,累计贡献率共计89.00%(表4),表明所提取的指标能够有效代表土壤的全部信息[14]。其中,含水率、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、总孔隙度、速效磷在第一主成分中发挥了重要的作用,碱解氮、速效钾在第二主成分中发挥了重要的作用,有机质在第三主成分中发挥了重要的作用。将所得载荷系数除以特征值的平方根得到各成分得分系数,3个主成分记作Y1,Y2,Y3,其主成分方程为:

Y1=-0.398 7X1+0.396 6X2+0.349 2X3+

0.301 3X4+0.373 9X5+0.258 3X6+

0.241 3X7+0.401 9X8-0.211 7X9

Y2=-0.079 6X1+0.145 3X2-0.312 7X3+

0.100 3X4-0.266 9X5+0.299 4X6+

0.575 2X7+0.005 9X8+0.610 6X9

Y3=0.140 4X1-0.067 3X2+0.270 1X3-

0.630 6X4+0.133 6X5+0.629 7X6-

0.184 6X7+0.130 7X8+0.199 0X9

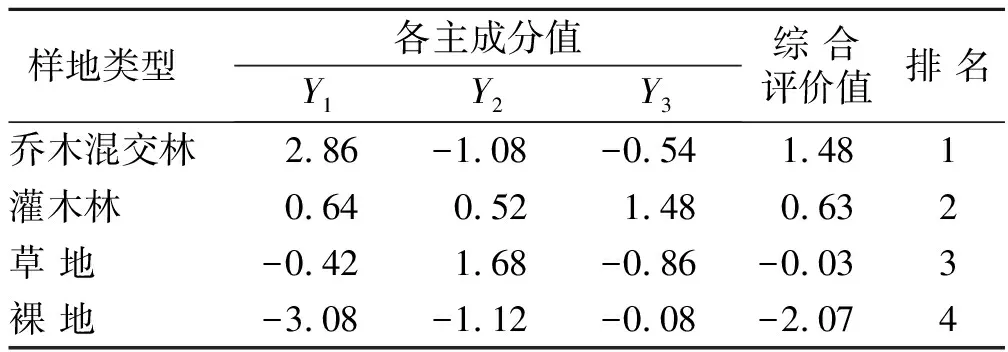

根据主成分分析数学模型将标准化后的原始数据,以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重,计算综合主成分值作为综合得分(表5),土壤质量综合得分排序为:乔木混交林(1.48)>灌木林(0.63)>草地(-0.03)>裸地(-2.07)。

表4 研究区土壤质量各因子载荷矩阵

表5 研究区土壤质量主成分因子得分及综合评价指数得分

3 讨 论

植被恢复是煤炭物流园区废弃地生态修复的重要方法之一,对研究区进行生态修复后,植物可以通过根系穿插作用来改变土壤的紧实度,凋落物和死亡根系的分解腐化又把大部分无机营养元素归还土壤,从而改善土壤理化性质[15]。研究区不同植被恢复类型对土壤物理性质的影响具有显著性差异(p<0.05),其中乔木混交林、灌木林的土壤通气性和孔隙结构显著优于草地和裸地,主要是因为乔灌木林植物种类丰富,植被间郁闭度高、根系分布广泛、地表凋落物覆盖程度较高所致,同时也会对土壤水分涵养能力具有一定影响[16-20]。

土壤有机质的增加对改善土壤理化性质,促进土壤营养元素的分解转化,提高土壤保肥性和缓冲性,对植物生长有促进作用。本研究结果表明,与裸地相比,植被恢复区有机质含量增长了67.87%~160.33%,与赵同谦等[16]和王岩等[17]的研究结果基本一致,主要因为植被有较为稳定的林分结构,且积累了丰富的枯落层,为有机质的积累提供了重要的来源。相关性分析表明,有机质与碱解氮、速效磷和毛管孔隙度均表现为显著正相关(图2),该结果与诸多学者研究结果一致[16-17]。有机质与理化指标因子联系紧密,可作为植被恢复过程中土壤质量变化的重要指示性指标,因此在进行植被恢复时要尊重自然演替规律,尽量减少人为干扰,采用适度的管理措施改善凋落物组成及其性质,提高土壤有机质含量,进而达到改良土壤,提高土壤质量的效果[21]。

土壤中碱解氮、速效磷和速效钾可供植物直接吸收利用,是反映土壤肥力高低的重要指标。不同植被恢复类型土壤养分含量在不同土层之间存在显著差异(p<0.05),草地在0—60 cm土层中碱解氮、速效钾均值含量最高,这可能是因为在生态恢复初期草本植物的发展是净初级生产力的重要组成部分,其快速的生长和死亡造成了土壤养分高的现象[22]。各样地土壤碱解氮和速效磷含量均呈现表层显著高于深层的特点(p<0.05),这与前人研究结果一致[18-20],主要是因为植被枯落物多集中于土壤表层,随着退化程度加深,归还于土壤的凋落物逐渐减少,使得养分随土层深度的增加逐渐减小。速效钾含量在土壤深层出现明显的聚集,魏光普等[23]的研究结果与本文研究相悖,这可能是因为煤质矿物风化使钾离子浓度升高,降低了钾的有效性,导致土壤钾素的固定从而避免钾的流失以及植被对钾的奢侈吸收,土壤钾素固定的同时也是土壤速效钾的潜在来源[24-25]。此外,研究区保水保肥能力低,而钾的迁移性较强,因此会出现养分淋失的现象[21,26]。

研究区地表结构松散,养分贫瘠,需要经过一个漫长的过程土壤生态系统才能恢复。3种不同植被恢复类型土壤质量综合评价结果表明人工乔木混交林对土壤的改良效果最优,人工灌木林次之,而天然草地对土壤的改良效果较小。这与刘畅[14]的研究结果相似,同时人工配置的植被恢复模式比自然恢复更有利于土壤理化性质的改善[27]。本研究仅对不同植被恢复类型土壤理化性质进行了土壤质量评价,而植物根系与土壤微生物对地下生态系统的影响也是必不可少的,今后还须在不同植被搭配模式下土壤根系、微生物共同成土机制方面进行深入研究,以期完善该区域不同植被类型土壤质量评价体系。

4 结 论

(1) 植被恢复对煤炭物流园区废弃地土壤理化性质有明显改善作用,对土壤的改善效果与植被类型有关。

(2) 乔木混交林和灌木林的种植使得土壤质地疏松,持水能力强,孔隙结构良好,土壤中有机质含量明显增加,草地对土壤中碱解氮、速效钾的积累有显著促进作用,但土壤营养元素依旧匮乏,氮、磷和钾元素处于较低水平。

(3) 土壤养分在土层垂直分布上差异显著(p<0.05),碱解氮、速效磷表现为“表聚性”,而速效钾呈现深层聚集的特点。

(4) 土壤综合评价结果表明,乔木混交林对土壤的改良效果最优,灌木林次之,而天然草地对土壤的改良效果较小,因此在进行植被恢复时,要根据当地生态环境条件,合理配置乔、灌、草比例,进而达到土壤质量提升的效果。