植被恢复和覆土厚度对砒砂岩区土壤水分及养分的影响

张 鹤, 费洪岩, 韩凤朋,3,4, 王 钰, 潘若鹏, 毕博远

(1.西北农林科技大学 资源环境学院, 陕西 杨凌 712100; 2.中科院水利部黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100; 3.中科院水利部水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100; 4.中科院水利部 水土保持生态工程技术研究中心, 陕西 杨凌 712100)

土地退化作为国内外关注的生态环境问题之一,众多学者在该领域进行了大量研究,其中,土壤侵蚀是造成土地退化的主要原因之一[1-3]。砒砂岩指位于黄河中游地区、出露于黄土高原北部的中生代沉积岩,是一种发育不充分的特殊泥岩、泥沙岩[4-6],主要分布在以鄂尔多斯市准格尔旗为中心的晋陕蒙三省区交界地带,分布面积达1.67×104km2[7-8]。根据其地表覆盖物类型的不同可分为覆土、覆沙和裸露砒砂岩。由于砒砂岩具有沙粒间胶结程度差、结构强度低等特点[9-11],岩层极易发生侵蚀,平均土壤侵蚀模数为3.00×104t/km2,水土流失十分严重[12-13],多年平均输沙量高达1.61×108t/a,是造成黄河下游河道淤积的主要原因[14-15],对黄河中下游生态环境安全具有严重威胁。植被—土壤是生态系统水分养分循环的重要环节,两者之间进行频繁的物质交换,相互影响[16],土壤促进植被生长,植被对土壤有保护改良作用[17-18]。土壤为植被提供生长所需的水分和养分,直接影响林木的生长、植被群落结构等[19-21],同时植被所产生的枯落物层的腐化以及分解可以促进其下土壤营养元素的循环[22],改善土壤的理化性质,有效抵抗土壤侵蚀,对土壤功能效应的发挥起到关键作用[23]。采取植被生态工程是控制土壤侵蚀最基本的方法,可以获得良好的生态环境。张祎、何群等学者的研究结果均表明植被是影响土壤性质的重要因素,植被恢复对土壤碳、氮、磷等理化性质及微生物性质都有明显改善,在提高土壤有机碳、氮储量和稳定土壤结构方面都有着重要的作用,并且随着恢复年限的增加改善效果更强,有利于土壤生态功能的恢复[24-30]。基于以上情况,为更加科学有效地推进砒砂岩地区的水土流失治理,减少入黄泥沙,植被恢复成为砒砂岩区土壤质量维系、生态环境改善的有效方式,研究该地区植被恢复后土壤水分和养分状况,对改善该区域土壤性质和结构,维持区域生态平衡有着重要的实践意义。在砒砂岩区水土保持生态工程建设的诸多研究中,大多是在单一类型区域内进行研究[13,31-32],植被恢复方面也多集中于沙棘生态工程[4,33-35]。然而,砒砂岩地区人工林多为物种单一、结构简单的生态系统,存在植被类型少、树种难以自我更新等方面的问题,并且在侵蚀潜力很强的裸露至覆土砒砂岩过渡带的研究较少,对该区域不同植被恢复情况下土壤水分和养分特征方面的分析较为薄弱,造成该地区在选择适宜生长并能保持土壤水肥功能的植被类型时缺乏理论依据。因此,目前亟需了解砒砂岩地区黄土—砒砂岩过渡带植被恢复下土壤水分和养分差异状况,以期提高植被恢复的有效性,为砒砂岩地区的科学研究和生态恢复提供基本的数据参考及理论基础,使砒砂岩地区恢复治理工作持续开展。基于以上背景,本文选取黄土—砒砂岩过渡带山杏(Armeniacasibirica)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、山桃(Amygdalusdavidiana)、油松(Pinustabuliformis)4种不同植被为研究对象,以天然草地(Natural grassland)为对照,对各植被下土壤的水分养分状况进行分析,对比研究区内水分养分的空间变化,旨在明确裸露向覆土砒砂岩过渡带土壤水分和养分的显著影响因子,砒砂岩区5种不同植被恢复下土壤的水分养分差异状况。以及砒砂岩区土壤保水保肥效果最佳的植被恢复类型,以期为砒砂岩区生态修复和区域水土流失治理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡,地处鄂尔多斯高原东部,属黄河中游段,地貌主要以丘陵沟壑为主,包括裸露砒砂岩区和覆土砒砂岩区,地理坐标为110°36.043 2′—110°36.095 1′E,39°47.199 2′—39°47.246 5′N,平均海拔1 213 m,年平均气温6.2~8.7 ℃,降水少而集中,多集中于7—9月,年均降水量400 mm,年均潜在蒸发量2 093 mm[32,36]。研究区处于裸露砒砂岩向覆土砒砂岩过渡区域,土壤基质以砒砂岩和黄土为主,区域内黄土覆盖厚度不同,表层为黄土,深层多为白色砒砂岩。目前该区人工恢复植被主要包括山杏(V1)、沙棘(V2)、山桃(V3)、油松(V4),植被生长状况良好,自然恢复以草地为主,其中草本植物包括鼠尾粟(Sporobolusfertilis)、草木樨(Melilotusofficinalis)、胡枝子(Lespedezabicolor)等。本文以天然草地(CK)土壤做对照,其余4种人工植被土壤作为研究对象。植被类型分布及采样点如图1所示。

1.2 样点布置及采样

2019年7月进行野外调查及采样,采样前无降水等自然因素或人为干扰影响。采样位置处于什巴尔大沟坡顶塬面,塬面坡度约为3°~5°,自2013年进行人工植被恢复措施。区域整体植被盖度约85%左右,其中多以自然恢复的草本植物为主,人工恢复植被交错排列(图1),按照一定行距种植。综合研究区地形和植被分布特征,共设取样点16个。在自然恢复区域内选取草本植物盖度相对最大且周边无人工恢复植被的样地” 改为 在自然恢复区域内选取草本植物盖度相对最大的样地作为天然草地样点(见图1)。在研究区域内均匀布点,用手持GPS记录样点坐标,并详细记录样点处植被类型、海拔、株高、行距等信息。样地植被基本信息详见表1。研究区既包括覆土厚度为0 cm的裸露砒砂岩区,也包括黄土厚度在100 cm左右的区域,而砒砂岩结构坚硬取样难度较大,因此将采样深度统一设为100 cm。在确定采样点大概位置后,距该点植被大约1 m处用土钻采集土壤样品,每个样点3个重复。采样前除去表层枯枝落叶等杂物,分6层采样:0—10,10—20,20—40,40—60,60—80,80—100 cm,每层混合均匀后取适量装小铝盒用于含水量的测定,其余带回实验室,共计288个土壤样本。待自然风干,分3份分别过2,1和0.25 mm筛,备用。

图1 研究区植被类型和采样点分布

表1 研究样地基本概况

1.3 测定方法

1.4 统计分析

运用Excel 2010软件进行数据分析以及图表的制作,结合SPSS 22进行最小显著性检验(LSD)及双因素方差分析(two-way ANOVAs),数据结果以平均值±标准误表示,利用ArcGIS 10.2绘制植被及采样点分布图。

2 结果与分析

2.1 植被类型和覆土厚度对土壤水分的影响

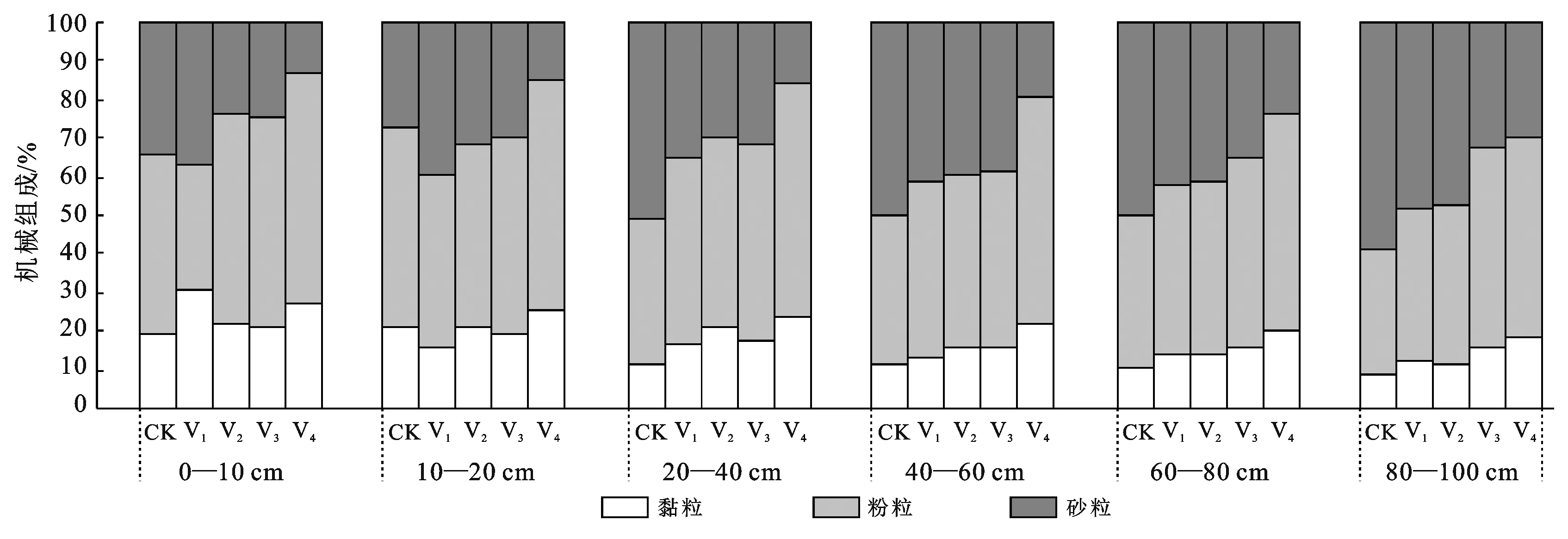

2.1.1 不同土壤基质对水分的影响 由图2可知,5种植被恢复下不同深度的土壤粒径分布情况中,粉粒(0.002~0.05 mm)变化较小,砂粒(0.05~2 mm)和黏粒(<0.002 mm)差异显著,而且,砂粒含量随深度增加而增加。砒砂岩比较坚硬,粒径大,土壤结构差,而黄土的黏粒含量更大,两者土壤机械组成的不同是造成持水能力差异的主要原因。

表2 土壤样品选定指标的测定方法

注:CK代表天然草地; V1代表山杏; V2代表沙棘; V3代表山桃; V4代表油松

研究区北部多为裸露砒砂岩区,由北向南覆土厚度逐渐增加,南部黄土厚度最大。研究区任一深度土壤水分含量均呈现由北向南逐渐增大的趋势,与土壤基质的变化一致。由表3可知,表层土壤水分含量平均0.140 g/g,高于深层0.101 g/g,垂直方向上黄土—砒砂岩界面上下土壤水分含量差异显著,且由于二者界面多存在于20—60 cm,因此该深度范围内的土壤含水量变异系数也最大,为33.81%。80—100 cm多为砒砂岩土壤,持水能力相当,变异系数最小。以上结果表明研究区黄土、砒砂岩两种颗粒组成不同的土壤基质是造成水分含量差异的主要影响因子,且黄土的持水能力优于砒砂岩土壤。与双因素分析结果一致。

2.1.2 不同植被恢复下土壤水分差异状况 5种植被恢复下土壤水分含量状况如图3所示。垂直方向上,各深度的土壤含水量变化幅度较小,草地和油松40 cm以下土壤水分含量显著低于20 cm以上(p<0.05),山杏、沙棘和山桃土壤含水量在深度上无显著变化。对比天然草地,处于黄土厚度较厚区域的油松地不同剖面土壤水分含量都是最高的,且整体含水量显著高于其余4种植被恢复类型,较天然草地提高54.55%。山杏、山桃和沙棘植被恢复下由于黄土厚度基本一致,土壤含水量也无显著差异,土壤水分整体比天然地高出9.10%左右。

表3 区域土壤水分描述性统计

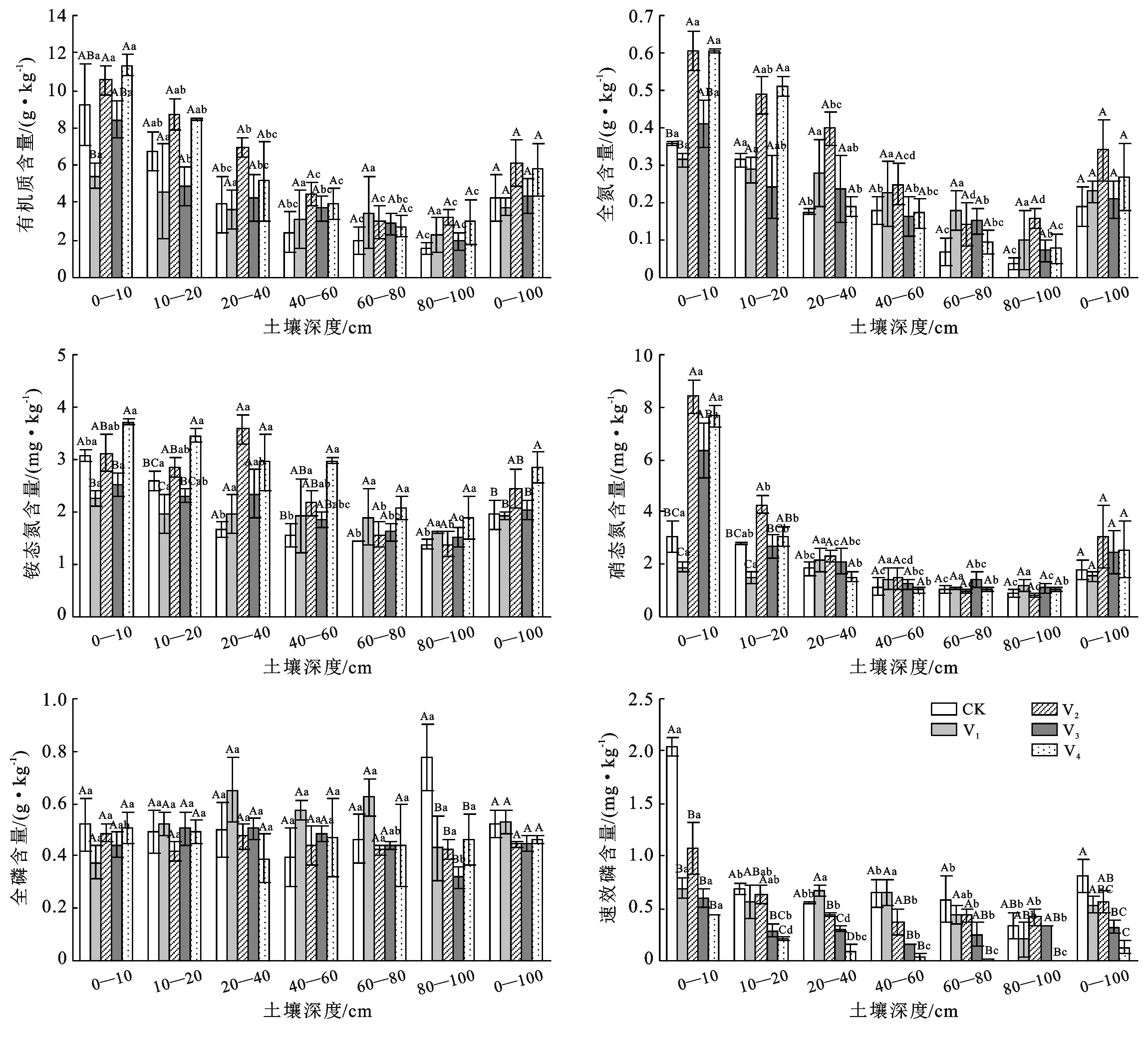

2.2 不同植被恢复对土壤养分的影响

注:不同大写字母代表同一深度不同植被之间的显著性差异,不同小写字母代表同一植被不同深度之间的显著性差异。下同

图4 研究区5种植被恢复类型下土壤养分含量变化状况

2.3 土壤养分空间变异分析

3 讨 论

3.1 植被类型和覆土厚度对土壤水分的影响

土壤水分是土壤肥力诸多因素中最活跃、最重要的指标,也是半干旱地区生态系统可持续性的基础[23]。土壤含水量可以综合体现土壤的孔隙度状况以及土壤的持水性能,易受到诸多外界因素的干扰,如植被、土壤质地、降水、蒸发及人为活动等[38-40]。研究区土壤含水量主要由土壤基质,即砒砂岩和黄土的持水性能决定,水分分布状况与土壤基质分布一致,砒砂岩含水量低于黄土含水量,这与砒砂岩土壤结构有很大关系。该研究区砒砂岩样品均为白色砒砂岩,特点是粒径较大,以砂粒为主,而黏粒含量比较少,因此砒砂岩土壤中的胶结物质含量较低[41],土壤的结构以及稳定性较差,土壤水分难以保持,并且黄土—砒砂岩界面隔水层的存在也会对水分下渗起到阻挡作用[42]。覆土层对于水分有较为明显的提高能力,改善砒砂岩区的水分状况。土壤在20—60 cm深度变异系数较大,主要是由于黄土—砒砂岩界面多存在此深度,因此离散程度较大。在植被恢复的过程中,表层的枯枝落叶层对土壤水分也会起到增加入渗、减少蒸发的作用,且4种人工植被中油松的枝叶以及松针距离根部很近,遮阴效果比较强,造成水分的蒸发消耗量更少,导致油松覆盖下土壤水分含量较高,这与杨振奇[43]的研究结果一致。由于植被耗水和水分难以补给的原因,深层的含水量相对较低,这一结果与Yang[44]的研究结论一致。

3.2 不同植被恢复对土壤养分的影响

根据白杭改、李长明等[5-6]对砒砂岩矿物成分、土壤特性的研究,表明砒砂岩的矿物组分易分解、膨胀,造成岩石发育不成熟,并且白色砒砂岩尤其不稳定,颗粒较大,因此砒砂岩土壤营养元素流失非常严重,保肥能力极低,不适宜作物生长[41]。而磷素在砒砂岩土壤中的形式主要为晶格固定态磷,植物难以吸收利用[1]。在区域尺度上,土壤pH多为弱变异,有机质、全氮、速效磷等养分多为中等变异程度[45-47],与本文的研究结果一致。其中,铵态氮和硝态氮、有机质和全氮的空间变异系数相差不大,但全磷和速效磷的变异系数相差较大,主要是由于土壤全磷是土壤中磷元素的总储量,包括有机磷和无机磷两大类,可以通过风化、迁移等多种因素累积,大多以迟效性的状态存在,而速效磷是存在于土壤中可被植物吸收利用的小部分磷,研究区不同的植被对速效磷的转化利用能力不同,造成土壤中累积的速效磷含量差异较大,进一步导致区域速效磷变异程度较高,全磷的变化较小,这一结论与王国梁等的研究结果一致[48]。因此区域土壤碳氮磷等养分主要受到生物因素的影响,并且稳定性较差,容易受到随机和人为干扰的影响[49]。土壤碳、氮、磷含量的高低可以体现土壤肥力的大小,它们的主要来源包括地表枯落物、植物的光合以及地下根系的分解[17,50-51]。植被—凋落物—土壤—植被的迁移、转化、循环作用对土壤的磷素状况起到至关重要的作用,而枯枝落叶转化成腐殖质主要造成土壤表层的碳、氮累积,这与Zhang等[52]人结论一致。土壤碳氮含量变化趋势相似且空间分布一致,这与陈彦等学者[53,46]一致,表明土壤氮含量和碳含量呈正相关关系[54]。但铵态氮的变化除受到凋落物的影响外,自身挥发影响较大,因此无明显变化规律。沙棘和油松植被恢复使土壤碳氮含量有所提升,与何京丽、梁月等人[34-35,55]的研究结果一致,认为种植沙棘、油松后提高了土壤的保肥能力。磷素是土壤肥力和质量的主要决定因素和指标,也是植物生长发育所必需的矿质元素[20,56-58],研究区域植被恢复对土壤磷素的提高并没有明显的作用,是因为磷素主要来源于岩石风化[27]。本研究结果表明,种植沙棘和油松对于提高砒砂岩区土壤养分含量起到一定的作用,但根据全国第二次土壤普查养分分级标准[59],研究区内多数深层土壤养分指标依旧处于6级水平,整体含量偏低。

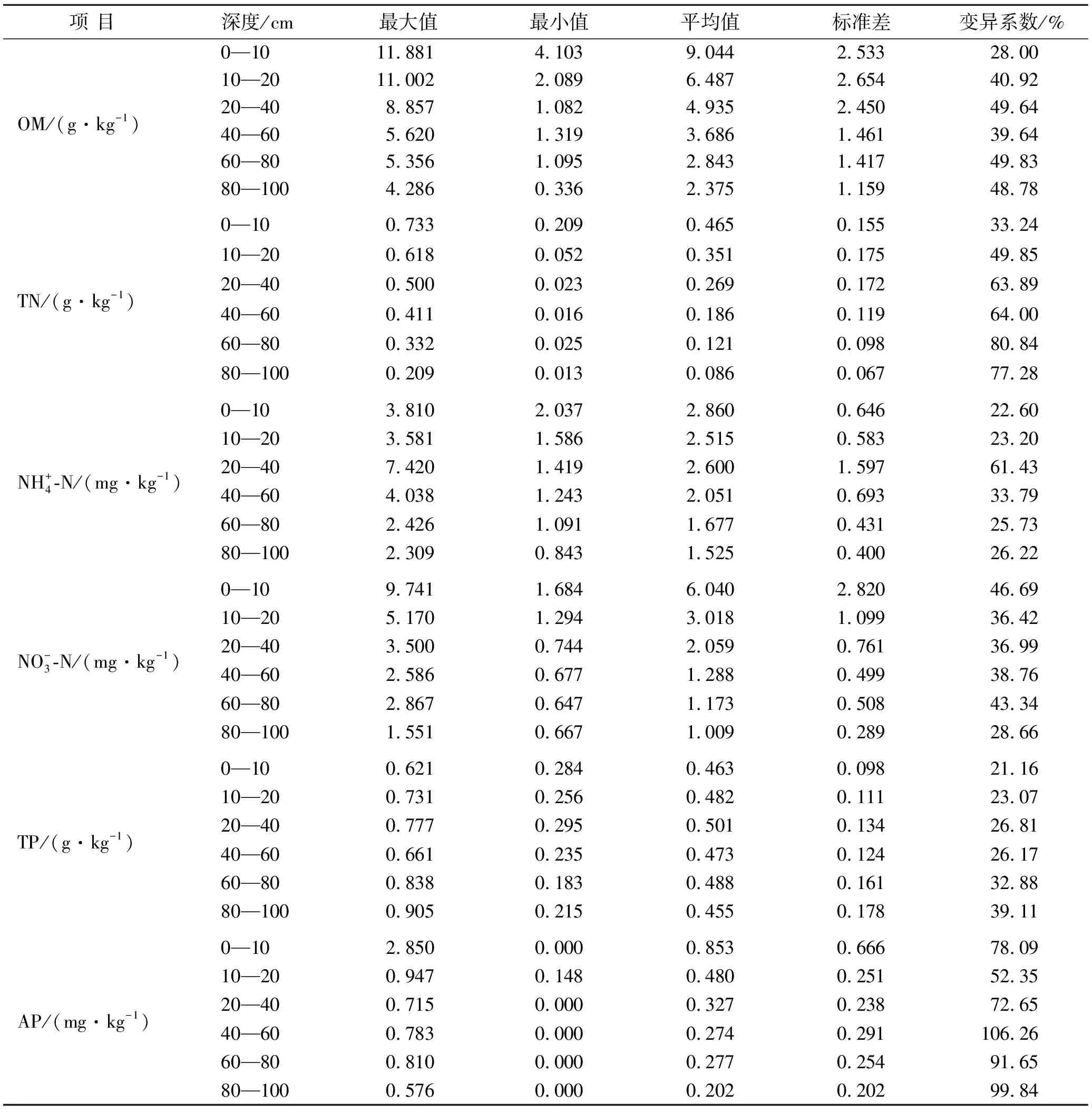

表4 土壤养分的描述性统计

4 结 论

本文对内蒙古准格尔旗砒砂岩区进行实地调查并测定分析了区域土壤水分养分,所选研究区处于裸露砒砂岩向覆土砒砂岩过渡区域,结果表明在实施人工植被恢复后,土壤质量得到不同程度的提高。造成土壤水分差异的主要影响因子是研究区土壤基质的不同,黄土较砒砂岩土壤持水能力更好,而植被类型的不同是造成土壤养分差异的主要因素,植被恢复对于土壤碳、氮等养分指标产生积极的作用,以沙棘和油松对土壤养分恢复效果最佳,两种植被恢复类型下研究区土壤有机质含量分别提高了43.12%,34.27%,全氮分别提高了78.95%,42.11%,铵态氮分别提高了25.64%,46.15%,硝态氮分别提高了69.44%和42.22%,其中油松恢复下的土壤水分含量也高于天然草地54.55%。因此,对于砒砂岩区土壤水分的改善,可以考虑覆土层的蓄水保水能力。黄土和砒砂岩界面会对水分的下渗以及下层水分向上损失有一定的改善作用。人工恢复植被可以选择沙棘和油松,进而考虑其种植密度、恢复年限等因素与土壤养分的相关性,且种植的过程中可施用磷肥以改善砒砂岩区土壤磷素水平。