中小学生文化认同调查研究

——基于云南省3个市州11所学校的调查

何 茜 杨开昌 罗平云

(1. 西南大学 教育学部,重庆·北碚 400715;2. 黔南民族幼儿师范高等专科学校 学前教育系,贵州·贵定 551300)

中国共产党历来重视民族工作,在2021年8月中央民族工作会议上,习近平总书记强调:“各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分,中华文化是主干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。”文化是人类的共识符号,也是一个民族结成稳定共同体的重要依据和内聚力。只有保护和传承民族文化,才能保证一个民族的生存与发展。一个民族的文化传承,不仅是对文化形态和元素的传承,更是对隐藏在文化形态中的民族精神、民族认同感和凝聚力、价值观、世界观、人生观、审美情趣等方面的传承。

文化认同指个体对于所属文化的归属感及内心的承诺,从而获得保持与创新自身文化属性的社会心理过程。文化认同是民族认同、国家认同的最深层的基础。民族文化认同是一种价值观念,指在中华民族文化共同体框架下,个体对本族文化的认可和接受,同时具有各民族文化平等的价值观念,在认同本民族文化的同时,也能尊重和接受各个民族优秀的文化传统,形成文化间相互交融、相互依存,形成休戚与共的“多元一体”文化格局。少数民族文化是中华民族文化的重要部分,少数民族地区学生的文化认同有助于民族优秀文化的传承和发展;有利于增强中华民族的团结,维护国家安全;有助于学生身心的全面健康发展。少数民族学生作为接受新兴事物和外来文化的庞大群体,也是民族文化最为直接的接受者和影响者,在网络媒体、学校、社会中受到不同文化的碰撞和冲击,他们对于民族文化的认同问题更加凸显。随着时代变迁,民族文化融合趋势愈发明显,在当前乡村振兴的时代背景下,研究少数民族学生对文化认同的情况,研究少数民族文化传承的困难,思考多民族文化之间的融合共生,通过文化繁荣促进经济发展,对丰富人们的精神世界,满足民族地区百姓对美好生活向往的愿景具有重要的时代意义。

一、少数民族地区中小学文化认同现状

文化认同是对同一价值观的认知和归属,能对国家认同和民族认同产生影响。国家一直号召“在中小学开展弘扬和培育民族精神教育,不断增强广大青少年对民族优秀文化的认同和自信。”文化认同是文化自信的基础,没有对民族的文化认同就没有中华民族文化自信的精神基石,为了解少数民族青少年对民族文化的认同情况,特开展本研究。

(一) 基本情况

云南省是少数民族比较集中的省份,全省有25个少数民族。本研究以西双版纳傣族自治州景洪市、德宏傣族景颇族自治州芒市、普洱市西盟佤族自治县3个少数民族聚集区作为调研地点,在各个地区教育局了解民族学生分布情况的基础上,最终选择这三地少数民族学生比较集中的11所中小学校,采取群体抽样的方法,学生从小学四年级至初中三年级,共936人,民族成分包含了佤、拉祜、布朗、景颇、基诺、德昂等民族。

研究采用问卷调查法和访谈法,根据研究目的自编问卷和访谈提纲。问卷包括三个部分,第一部分是调研对象的基本情况,包括性别、民族、宗教信仰、父母教养方式、学校所在地等12个项目。第二部分是了解学生对民族文化认同的状况(文化认同),从文化分离、文化整合和文化同化三个维度设计问题,共18个题项。第三部分是学生对自我的认同状况(自我认同),从个人认同,社会认同、关系认同和学业认同四个维度设计问题,共计36个题项。所有题项均采用李克特五点量表计分方式,依次为:非常不赞同、不赞同、有时赞同、赞同、非常赞同分别计为1分、2分、3分、4 分、5分。通过对调查问卷进行数据分析得到量化结果了解学生文化认同的整体水平。同时随机抽取接受过问卷调查的学生及相关教师进行访谈,把握学生个体文化认同的个体状况。

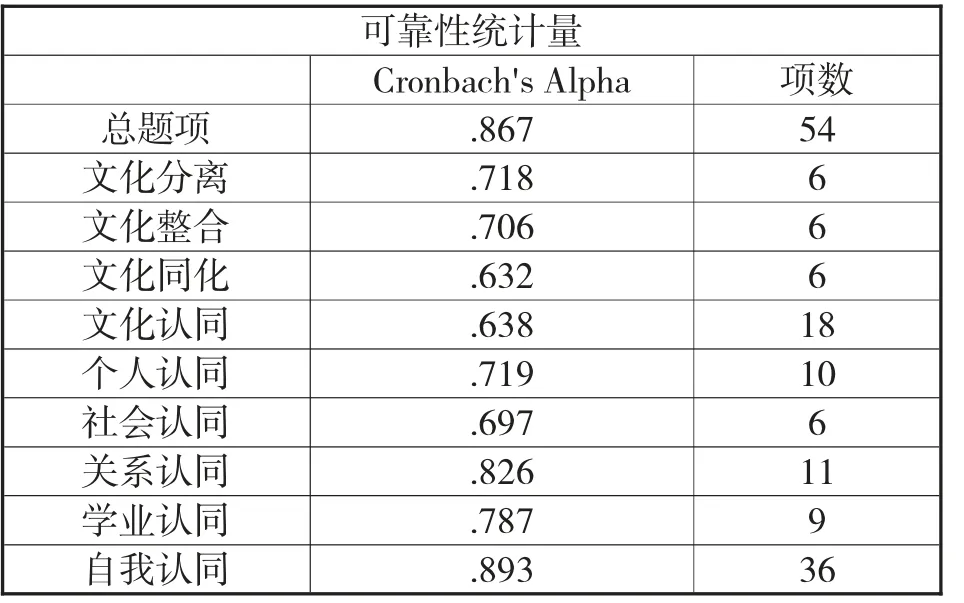

(二) 信效度分析

本研究采用Cronbach'sα系数进行信度分析,整个问卷内部一致性Cronbach'sα为0.867,文化分离、文化整合、文化同化、个人认同、社会认同、关系认同、学业认同等七个分量表的信度依次为0.718、 0.706、 0.632、 0.719、 0.697、 0.826 和0.787,均介于0.632与0.826之间,量表的内部一致性良好。

本研究在问卷编制过程中,参考了相关文化认同量表,在课题组多次讨论和分析的基础上编制而成,问卷成型后进行前测,根据反馈信息对问卷的结构和内容进行再次修订,一定程度上保证了问卷囊括文化认同层面的问题,故该问卷具有良好的内容效度。同时通过相关因素分析,发现问卷各维度与总体值之间的相关系数在0.566~0.772 之间,表明问卷各维度与问卷总体之间存在较高的相关性。问卷各个维度之间的相关系数在0.049~0.537之间,表明问卷各维度之间为中低度相关,说明各个维度之间有一定的独立性。因此,问卷内容能够较好地反映调查的内容,具有较好的结构效度。

二、调查结果分析

本研究发放问卷1000份,回收有效问卷936份,有效回收率为93.6%。问卷收回后,采用SPSS20.0 统计软件对数据进行录入、整理与分析。通过整体和各个层面的平均数、标准差、T检验和单因素分析、回归分析等统计手段探索少数民族学生文化认同的情况。

(一) 少数民族地区学生文化认同层面的分析

1. 学生文化认同的总体水平

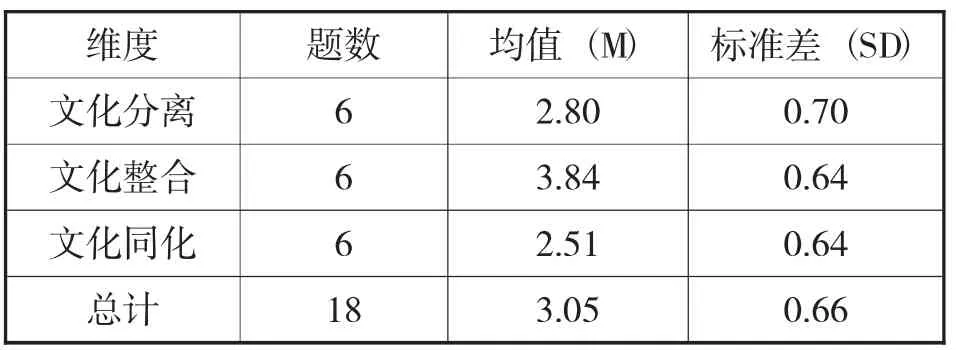

学生在文化认同层面的总体水平统计结果如表2 和图1所示。

从表2可以看出,民族学生文化认同层面的总体均值为3.05,高于平均值3。在文化分离、文化整合、文化同化三个维度,平均值分别为:2.80、3.84、2.51。从图1可以看到民族地区学生在文化认同层面各个维度的表现水平和发展趋势。图1可见,民族地区中小学生在文化分离、文化整合和文化同化三个维度上的均值处于2.51~3.84之间,表明学生的文化认同处于中等水平,其中,学生在文化整合上的维度最高,均值为3.84,表示少数民族学生受到了民族文化融合的影响,对本民族文化和他民族文化持兼容并包的态度。这与我国一贯坚持民族团结的宣传教育有着密不可分的关系。然而,学生在文化同化上的得分最低,均值为2.51,表明少数民族学生并不是盲目崇拜他民族文化。民族地区学生在文化认同各个维度上的表现水平从高到低依次是文化整合>文化分离>文化同化。

表1 信度分析表

表2 学生文化认同的总体水平表

图1 学生在文化认同各个维度上的表现水平图

2. 本民族语言的使用频率对学生文化认同的影响分析

本民族语言使用频率对学生文化认同的影响。在调研数据统计中,先对频率变量进行频率统计,然后对频率和文化认同的三个维度进行了单因素方差分析。

(1) 本民族语言的使用情况

由表3可知、在“我使用自己本民族语言”的选项中,有54.0%选择了“经常使用”这个选项,占到了总样本的一半以上,而选择“不曾使用”选项的学生只占7.6%,说明该地区学生的本民族语言使用情况良好。

表3 使用本民族语言的频率表

(2) 本民族语言使用频率与文化认同关系分析

在对本民族语言使用频率与文化认同维度进行方差分析发现(如表4),文化分离维度存在显著差异。在事后检验后发现(见表5),在文化分离维度上“经常使用”“不曾使用”“偶尔使用”的平均数差异值均达到显著水平。“经常使用”平均数得分高于“偶尔使用”的得分,平均差异值为0.21577,同时也高于“不曾使用”的平均数得分,平均差异值为0.60200,“偶尔使用”比“不曾使用”的平均数高,平均数差异值为0.38623。这表明经常使用本民族语言的人更认同本民族的文化。偶尔使用本民族语言的同学也倾向于认同本民族文化,不曾使用本民族语言的同学在文化分离维度得分较低,表明没有使用本民族语言的学生对本民族文化的认同感不强。

表4 文化认同层面在使用本民族语言频率变量上方差分析表

表5 多重比较Scheffe表

3. 文化认同层面与父母教养方式的分析

调查对父母教养方式和文化认同的三个维度进行了方差分析(如表6所示)。在父母教养方式层面上问卷设计两个问题,分别是父亲教养方式和母亲教养方式,在文化认同层面上对两个题项进行方差分析后发现父亲教养方式对文化认同层面并无太大影响,然而,母亲教养方式在文化认同层面的文化分离维度和文化整合维度有显著差异。后续检验发现(如表7所示),母亲教养方式是民主型的孩子在文化分离维度上的得分低于母亲教养方式是权威型的。母亲教养方式是民主型的孩子在文化整合维度的得分显著高于权威型。权威型的母亲能使学生更易接受和认同本民族文化,同时访谈发现,母亲在照顾孩子上与孩子接触更多,更关注孩子的成长,所以对孩子的教育影响更大。民主型的母亲让孩子对文化认同上有更为包容的认识,而权威型的母亲则反之。

表6 文化认同层面在母亲教养方式变量上的方差分析表

表7 多重比较Scheffe表

4. 家庭的文化态度对学生文化认同的影响分析

通过家庭对本民族文化持不同态度的学生的文化认同水平进行单因素方差分析,统计结果如表8 所示。从表8可以看出,家庭对待文化的态度在文化整合维度和文化同化维度呈现显著差异,在文化分离维度不存在显著差异。后续检验发现(如表9所示),在文化整合维度上,家庭对待自身文化态度良好的学生得分显著高于态度普通的学生。在文化同化维度上,家庭对待自身文化态度良好的学生,得分显著低于态度是普通和排斥的得分。家庭对自身文化态度是排斥和普通的学生,得分之间不存在差异。由此可看出,学生受家庭对本民族文化的态度影响较大,不太重视或者排斥本民族文化的家庭,其孩子对本民族文化持消极态度,对本民族文化认同感较低。二是对本民族文化态度良好的家长更倾向于给孩子一个多样共存的文化观感,让孩子不仅认同并接受本民族文化和生活方式,同时也不排斥并乐于接受与不同文化背景的人和社会生活方式。

表8 文化认同层面在家庭对本民族文化态度上的方差分析表

表9 多重比较Scheffe表

5. 学校所在区位对学生文化认同的影响

研究分别对所在学校在不同区位的学生的文化认同水平进行了独立样本T检验,统计结果如表10 所示。T检验发现,从学校类型看,县域中学和乡镇中学在文化分离维度和文化整合上的得分存在显著差异,在文化同化维度上不存在显著差异。从平均数来看,在文化分离维度,乡镇中学的平均数比县域中学的平均数高大约0.3。这是因为县域是当地经济文化的中心,多元文化汇集,学生视野开阔,能理性客观看待其他文化和本民族文化。而在乡镇就读的学生由于生活环境文化的单一性,使其在进入其他文化环境时有更多的比较,甚至采取排斥和分离策略。在文化整合维度,在乡镇中学的学生平均得分和城市中学的学生平均分都高于3,这种结果表明乡镇和城市的学生无明显差别,对本民族和他民族的文化持开放包容的态度。

表10 来自不同区位学校学生在文化认同层面的差异分析表

(二) 少数民族学生文化认同影响因素的线性回归分析

从表11可知,将年级、民族、父亲的民族、母亲的民族、宗教信仰、就读学校、家所在区域、家庭经济状况等八个变量作为自变量,而将变量文化认同作为因变量进行线性回归分析,从表中可以看出,模型R方值为0.110,意味着年级、民族、父亲的民族、母亲的民族、宗教信仰、就读学校、家所在区域、家庭经济状况等变量可以解释文化认同的11.0%变化原因。同时,对模型进行F 检验(F=20.364,p=0.000<0.05),说明年级、民族、父亲的民族、母亲的民族、宗教信仰、就读学校、家所在区域、家庭经济状况等变量中至少一项会对文化认同产生影响关系。针对模型的多重共线性进行检验发现,模型中VIF值均小于5,意味着不存在着共线性问题,D-W值在数字2附近,说明模型不存在自相关性,样本数据之间并没有关联关系,模型较好,公式为:文化认同=2.551+0.029*年级+0.015*民族-0.011*父亲的民族-0.016*母亲的民族-0.005*我有宗教信仰+ 0.217*就读学校+0.087*家所在区域-0.011*家庭经济状况。具体分析:年级的回归系数值为0.029(t=4.958,p=0.000<0.01),意味着年级会对文化认同产生显著的正向影响关系。综合上述分析,可知年级、就读学校和家所在区域三个变量会对文化认同产生显著的正向影响关系,以及变量母亲的民族会对文化认同产生显著的负向影响关系,但是民族、父亲的民族、宗教信仰、家庭经济状况并不会对文化认同产生影响关系。

表11 民族学生文化认同影响因素的线性回归分析结果表

三、结论与建议

(一) 结论

通过对少数民族地区学生文化认同现状的调查与分析,可以得出以下结论:一是少数民族地区学生文化认同总体上处于中等水平,且具有正确的文化价值观念,对本民族文化和他民族文化持兼容并包和平等态度,认为二者并没有优劣之分。少数民族学生不会盲目崇拜他文化而抛弃本民族文化,在热爱自己文化的同时,也能接受和尊重他民族文化。二是少数民族地区学生文化认同水平在母亲教养方式上存在显著差异,权威型的父母让孩子更易排斥其他文化,民主型则相反。三是少数民族地区学生文化认同水平受家庭对待本民族文化态度影响较大,不重视本民族文化的家长让学生对本民族文化认同感较低,对本民族文化态度良好的家庭让孩子对本民族文化和他文化持开放包容态度。四是少数民族地区学生文化认同水平受学校所在区位影响较大。乡镇中学的学生比城镇中学的学生更加排斥他文化并认同本民族文化。而县域中学学生较乡镇中学学生更加理性和客观地看待他文化和本民族文化。五是年级、就读学校、家庭所在区域等变量会对文化认同产生显著的正向影响关系,母亲的民族会对学生文化认同产生显著的负向影响关系,但是父亲的民族、宗教信仰、家庭经济状况等自变量并不会对学生的文化认同产生影响关系。

(二) 建议

1. 加强中华民族共同体意识教育

中华民族共同体意识,是国家统一的基础、民族团结的动力。中华民族一家亲,同心共筑中国梦,这是全体中华儿女的共同心愿,也是全国各族人民的共同目标。习近平总书记在党的十九大报告中提出“铸牢中华民族共同体意识”,是对新时代民族工作的正确指示,彰显我党团结凝聚各族人民、共同实现伟大梦想的信心决心,体现了我党民族工作制度的先进性和科学性。树立中华民族共同体意识是民族文化教育工作的重心,将有力推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。少数民族文化的传播和保护,充分展现了在我国各民族一律平等,保证了各民族共同当家作主、参与国家事务管理,保障了各族群众的合法权益。进一步加强民族文化的保护和传承,充分彰显了党和政府支持各民族发展经济、改善民生和实现共同发展、共同富裕的伟大决心,有助于各族人民坚持正确的中华民族历史观,增强对中华民族的认同感和自豪感。少数民族的文化,是中华民族文化大家庭的重要部分,是中华民族共有的精神家园,是各民族人心归聚、精神相依、团结奋进的强大精神纽带。

2. 践行民族文化融入学校教育体系

(1) 通过教育导向强化民族文化认同。教育导向指的是根据国家总体的教育方针,制订的教育理论和教育政策文本,其对教育实践和社会具有引导和定向作用。教育导向是教育的风向标和教育前行的灯塔,教育导向是教育的价值取向和教育的核心枢纽,教育导向体现在教育的总体目标中,是教育实施的路径和教育教学的实践指针。在提升少数民族文化认同中,应树立正确的教育导向,促进少数民族学生,认识民族文化,了解民族文化,树立民族自信心,提升民族自豪感,在各民族交流中,不断融合,形成文化互补,促进民族团结进步,实现民族文化认同感,达到各民族文化在交往、交流、交融中不断繁荣发展,牢固树立中华民族共同体意识。

(2) 通过学校教育强化民族文化认同。我国有五十六个民族,五十六个民族在长期的生产生活中,各自形成了丰富灿烂的文化资源,各民族灿烂的文化组成了中华民族的大花园,在大力弘扬传统民族文化、铸牢中华民族共同体意识的今天,必须大力挖掘和传承各民族的优秀传统文化。少数民族地区文化资源十分丰富,民族文化多姿多彩,如何传承民族文化,显得尤为重要。学校是传播文化的重要场所,学校要切实落实国家有关政策,加大民族文化进校园工作。中小学要加强少数民族文化融入学校课程体系的研究和实践,努力开设民族文化特色课程,积极建设非物质文化中小学传承基地,编写优秀的民族文化读本和书籍。以学校课程的形式传承民族文化,加强民族文化教育和理解,能够系统和规范地引导学生的民族文化认同。

(3) 通过全息化路径推进民族文化认同。在少数民族地区各级学校中,开设民族文化直播课,在校园网上建立教学资源交流平台,诸如微信公众号、微博、短视频、民族文化宣传栏等,供师生教学使用,通过开辟专题和定期讨论等形式,促进学生和教师加深对民族文化的了解。学生文化认同,不应仅流于表面,实施走马观花式的教学应景,而应从历史、文化、心理等多个角度来深刻地进行传授,利用信息技术手段多样态呈现文化内容,如此,才能在学生心目中留下深刻的印象,在日常生活中影响和熏陶形成文化积淀。

3. 鼓励教师改进教学策略

学校要加强教师民族文化教育理念的引导,增强教师民族文化素养,使之在教育教学活动中,充分发挥教师的主导性,将民族文化融入学科教学活动中。教师是学校教育和文化传承的关键因素,教师在民族文化教材的开发中,应身先力行。少数民族文化的内容、题材十分广阔,涉及风俗、婚姻、劳动、体育、祭祀等各个方面,在选择民族文化内容时,我们要注意重视民族文化内容,整理具有积极上进,引人向善,勤劳俭朴等文化内涵的民族文化,整合资源,优化民族文化特色,突出时代新思想新技术,选择符合时代文化精神内容和学生喜爱的文化内容。教师的教学要充分体现以学生为中心,改进教学方式,设计形式多样的实践性、体验性、互动性的教学活动,使文化变活和可教。在教育信息化的要求下,教师要提高教育信息技术,积极参与民族文化教学素材的搜集、制作、整理、谱曲等工作,设计一批适应现代教学的、能够普及和推广民族文化所需要的优秀课件和微课程。

4. 形成社会、家庭和学校的教育合力

教育是一个复杂的系统,学生的成长是由学校教育—社会教育—家庭教育三大部分构成的。学校作为学生成长的主体机构,对学生文化知识的传播、价值观念的形成具有重要作用。社会教育是家庭教育和学校教育的有效补充,良好的社会教育有利于对学生进行思想品德教育,丰富学生的精神生活,形成社会生活技能和责任感。家庭教育对儿童的习惯、语言、思想、情感、情绪、个性等都会产生重要影响。在提升学生对民族文化的认同过程中,社会教育、家庭教育起到的作用不言而喻,只有家庭和学校相互沟通,共同协调,才能形成教育合力。

5. 开展民族文化实践活动

文化传递是一个浸润和逐渐形成的过程,因此,应该在日常社会活动和生活场景中,融入民族文化。例如在当前乡村振兴的时代潮流中,民族地区要积极推动传统美术、传统技艺、传统医药及其他传统工艺的宣传。学校要开展研学活动、主题探索活动,通过社会实践养成主动学习民族文化的习惯。学校还可以开展各种形式的民族传统文化讲座、参观民族博物馆、学习民族舞蹈、到少数民族生活的地方开展劳动实践、体验民族风情等。学生在社会活动和生活实践中要积极主动地去学习和了解民族传统文化,汲取民族文化之精髓,提高自己的知识储备,不断塑造和完善自己,积极主动地进行民族文化理解和创新,使民族文化能适应新时代发展的要求。还应该鼓励学生积极主动参加民族传统体育实践活动、民族体育健身活动、节日庆典活动,在潜移默化的日常生活中接受民族文化教育,在参与的过程中了解民族传统文化,肯定民族传统文化的价值,增强对民族传统文化的认同,从而铸牢中华民族共同体意识。

——基于FSO框架的分析