“打拼得来叹世界”

钟洁玲

充满智慧的岭南人,常常善于将人生的大道理以日常饮食比喻之。

“饮头啖汤”,是粤语口头禅,广府有煲老火靓汤的习惯,做好后揭开煲盖,第一口汤总是最新鲜的,要尝到这第一口汤,就要敢于争先创新,这便是先锋意识,也是创新、革新意识的原点。因时求变,是粤菜永葆活力的密码;先走一步,虽然风险也大,但意味着获得甜头的成功率高。

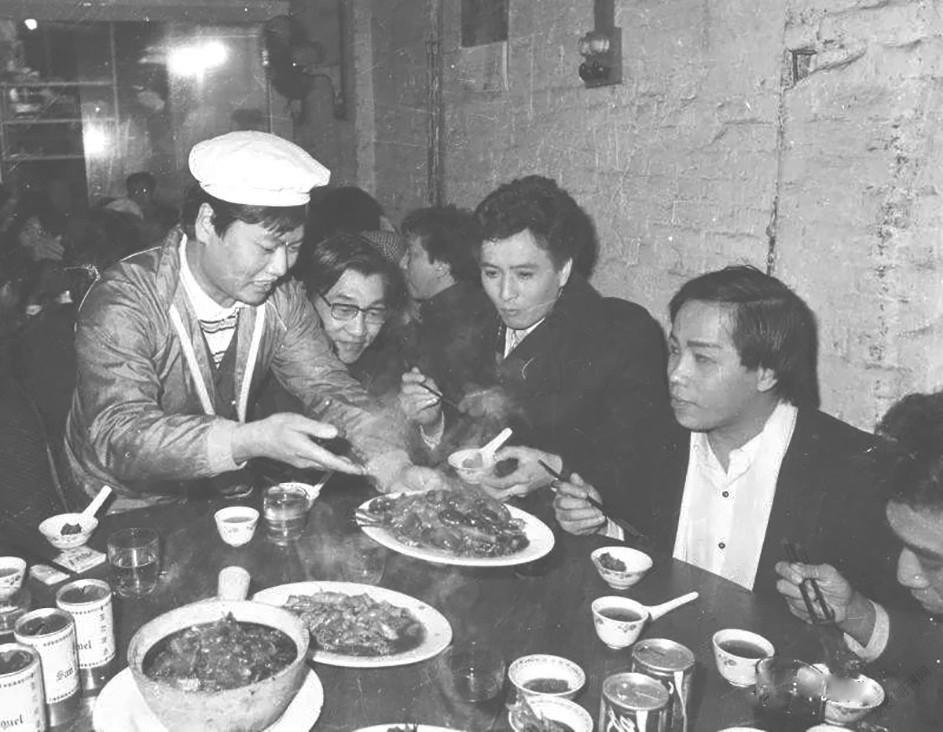

1983年,在广州的长堤大马路,一家叫胜记的大排档,外表粗陋,竹棚加石棉瓦盖顶,餐台是折叠的,人来即开。老板温万年领着七八个“自寻出路”的待业人员,自筹资金,架起煤炉,在竹棚底下,一边蒸一边煮,经营粥粉面饭,从早餐做起。就在这么艰难的起步環境下,胜记通过十几年的奋斗,创造了三个“第一”:全市、全省甚至是全国第一个设水族箱的餐厅;第一个开创生猛海鲜“即点即称即宰即烹”吃法;第一个搭建“透明厨房”。

他是怎么做到的?俗话说:一胆二力三功夫。温万年总能在任何位置出现:采购、洗切、加工、煲粥、炒菜、开台、收银……眼、手、口终日不停,全方位服务。胜记的业务根据市场天天调整,真正的随行就市:从卖早餐、粥粉面饭过渡到主营两餐饭市,晚间直落,只要有客人,胜记就不会关门,不管几点。胜记主打粤式小炒,出品卓越,服务周到,丰俭由人。

当时广州的两家五星级酒店——白天鹅宾馆和中国大酒店的客人,最爱光顾这里。来吃夜宵的香港客人很多是酒楼的高层,他们对菜品要求很高,温万年最喜欢与他们交流,听他们对每碟菜评头品足。有错即改,现学现做,马上重炒一碟。比如胜记的师傅炒蟹,习惯最后洒葱花,像撒芝麻一样,香港客人就说:这样卖相不好,应该用葱条。把蟹炒至倒入上汤焗、兜油时再放葱条,而且一条葱不是什么位置都用,要以靠近葱头那一截葱白为主,那一截葱香浓郁。

胜记是全广州最早经营海鲜的餐厅。那时,广州还没有海鲜批发市场,温万年常常在深夜开着小货车,到深圳海边买海鲜、装海水,还从香港购置一套专门养海鲜的加氧、过滤设备,在胜记门前摆放水族箱。水族箱以及它标志的“鲜”,今天看来已司空见惯,但在改革开放之前,全国吃鱼凭票,极少人能吃到活鱼——广州市经济体制改革最早就是从流通领域开始,率先放开河鲜、蔬菜价格,以此为突破口的。

胜记自从有了水族箱,就开创了海鲜“即点即称即宰即烹”的做法。胜记的海鲜,都是活蹦乱跳的生猛海鲜,加上被香港厨师调教过的新派烹技,出品有口皆碑。

胜记设立“透明厨房”也是业界首创。1990年代初,胜记在供电局的仓库位置建起了两层楼房,二楼大厅可以筵开十桌,还有十来间包房。温万年提出,要在大厅砌一个玻璃厨房,这样既可以给客人观赏,也便于他们监督。

果然,因为厨房透明,厨师们会自觉地把工位收拾得干干净净,后来广州很多酒楼都采用了透明厨房,作为吸引客人的一种手段。据当时报载,经营11年的胜记,“不但为国家安排大量待业人员,上交国家的各种税、费达数百万元,支持社会各种福利资金近百万元。这些数据,在广州个体、私营饮食业中,均居首位”。作为广州的第一批个体户大排档,胜记真正饮到了“头啖汤”。

今天,回顾过去40多年的历史,胜记显然是改革开放的一个鲜活标本,它浓缩了粤菜从“得风气之先”到“领风气之先”的奋进史。

广式早茶从清晨开始,“一盅两件”或“一盅一件”,喝茶耗时可长可短,茶市的情调体现在一个“闹”字上——这种“闹”不是尖锐喧腾的噪音,而是人间烟火味——一家大小围坐一台,家长里短,左邻右里;煎点心的明档设在大厅里,轻烟袅袅,油香四溢;点心车川流不息,茶客要拿点心,侍应要加茶水收碟子,狭路相逢“借过”声此起彼落……在浮动的声浪中进食,恰好是广州饮茶的必要氛围,人气对于吃喝之重要,在早茶里表现得最为充分。

广式茶市起源于社交需要,其源头可以追溯到清代咸丰至同治年间的“二厘馆”。“二厘馆”是广州最早的公众茶馆,设于马路边,以平房作店,木台木凳,供应清茶及蛋散、煎堆、大肉包、炒米饼等熟食,是供劳工苦力(广州话叫“咕喱”)喝茶、充饥、歇脚以及街坊大众聊天的社交场所。茶价只要二厘(每毫钱等于72厘),食品摆在台上,客人自选自取,吃完结账。

不久后开始出现“茶居”。茶居是二厘馆的升级版,之所以叫“居”,是显示它的雅致和舒适。茶居所供应的茶与点心都比二厘馆高级,品种也较之丰富。茶楼则诞生于清末民初,主要由佛山七堡乡人所建。茶楼一般有三层,以场地通风清爽、座位舒适、水滚茶靓、茶点精美而大受人们欢迎。

旧时人称“饮茶上高楼”,这“上高楼”就是当时的全民时尚。饮茶的有富商巨贾、达官贵人,也有艺人、教师、职员、玩鸟提雀笼的闲人及中下层苦力……他们借饮茶之机打探行情、建立关系、联络感情。那时交流行业信息、传播社会新闻及坊间八卦、叙说友情、洽谈生意、跳槽的、相亲的都在茶楼。饮茶不仅是吃吃喝喝,更是一种有效的社交方式,这是茶楼业长盛不衰的根本原因。

因为社交需求旺盛,只设早茶一市远远不够,于是增设了午茶和晚茶。这种几近全天候的经营,让广州茶市的功能不断扩大——从最初的早餐以及非正式的、两顿正餐之外的辅食,渐渐变成可替代正餐的社交型美食。广州人路上碰到熟人,无论多么匆忙都不会漏掉一句:“得闲出来饮茶!”“得闲”是一种洒脱的生活状态,只有在悠闲自在时,人的“心”才在现场,才能体悟、感受当下的大千世界。

从第一间茶楼诞生到今天,无论茶楼外表如何升级换代华丽转身,定价永远大众化,始终没有偏离对底层人群的默默关怀。茶市上出品的茶点“小而精”,价格“低而廉”。小巧、袖珍,不是为了让人吃不饱,而是恰恰相反,让人尽量吃得丰富多样。据《广式点心》一书记载:广式点心的皮类有4大类、23种;馅料有3大类、47种。1956年在广州“名菜美点展览会”上介绍,广式点心有815种,发展至今不下二三千种,为全国点心种类之冠。

上世纪70年代广交会期间,有一批国外饮食界同行慕名来到广州泮溪酒家,要求连续一个月每天吃不同的点心。当其时也,泮溪酒家的点心大师罗坤从容应战,策划并主演了一场持续一个月的“点心秀”。结果只吃了7天,客人就折服了,盛赞:“中国点心闻名世界,广州点心闻名中国,你(指罗坤)不愧为‘点心状元’。”

正因为茶点丰富而价格相对低廉,广式茶市成为性价比极高且长盛不衰的餐饮形式。即便是改革开放之初,广州人接待外地朋友,不一定请得起饭,但一定请得起茶。广式茶市让人们在细细品尝茶点的过程中,获得丰富的美食体验,连接起人与食物的感情、人与人的感情,创造出注重品质的“广式”生活方式。

广州有句俗话:“打拼得来叹世界。”此处的“叹”并非叹息,而是“享受”,它代表着广州人的价值理想,这与另一句俗话有异曲同工之妙:“辛苦搵来自在食。”广州话把“工作”叫做“搵食”,努力工作、敢打敢拼后要好好享受生活,从“吃得饱”进而“吃得好”,这是人生的意义所在。

广州人对吃这件事情,从来不马虎。在吃上面花时间、费工夫、费金钱,都是应该的。吃是“叹世界”的最佳方式之一。另外,还有一种刁钻的“叹世界”,是为享受到极致美食,而不惜花时间、费工夫、费金钱。重要的是,唯有打拼成功才拥有“叹”的资本和底气。

这里有一个广府美食家追求极至之味的故事。广东有一道美食叫“礼云子”,“礼云子”实为小螃蟹的卵子。这种小螃蟹生长于河涌溪涧之间,永远长不大,像一枚银元那样的个头,广东人称之为“蟛蜞”。为什么叫礼云子?有一种民间的说法是,蟛蜞习惯横行,偶尔直行的时候,两只前螯合抱,一步一叩首,就像古人行礼作揖,所以叫“礼云”,它生下的卵就叫“礼云子”。

清末民初时,羊城首席美食家江太史曾命大厨做了一道“礼云子炒蛋”,江太史只吃了一口就说:“蛋太嫩,油太多,欠火候,再炒一碟。”一会儿,大厨又端上来一碟,这回江太史吃了一口就皱眉道:“这回又炒得太老了,再来!”原来那大厨一紧张,矫枉过正,炒过火了。第三次端上来,才勉强过关。而那第一和第二次做得不及格的两碟礼云子,江太史让大厨用来炒饭给大家吃。那顿炒饭被礼云子染红了,上面洒了葱花,蛋黄葱绿混合着礼云子的红,斑斓一片。江献珠很诧异:儿孙辈都想不到,这般美味异常的礼云子,在祖父江太史那儿竟然是次品。

世事难料。礼云子活着的时候是灰黑的一堆小颗粒,一经火烹,马上脱胎换骨,蜕变成一片珊瑚一样的艳红,其味类似蟹黄,却胜过蟹黄。

记得美食家唯灵说过,有一年复活节假前,他得了一瓶礼云子,他把送货来的人称作“恩人”。那一天,他把礼云子做成两个菜:一个是蒸粉果,一个是炒饭。前者是用礼云子拌馅包粉果,留着一撮放在粉果面上,再用两片绿色的芫荽叶遮盖,以防蒸制时礼云子受热过度香气失散;后者以白饭彰显了礼云子之红与香。吃了一半,饭稍凉,他再用干葱头、姜米、葱白起锅,翻炒礼云子饭……尽心尽力,始得其妙。

古人说过,治大国如烹小鲜。有时候我们也可以说,烹小鲜恰如治大国。须知世上英雄,能“大”者多,能“小”者少。美食家忠告食客,若是三五老饕聚会,最要紧的是吃时要静默,静默方能聆听礼云子在嘴里碎开的声音,那是另一种天籁。

粤菜行家有句老话,都说粤菜是“有传统,无正宗”。“无正宗”,指的是粤菜的开放与包容,粤菜擅长广泛吸收各派之长,不管它来自何方,凡好必纳。广州是粤菜的发源地,千年商都文化的碰撞与交流,让粤菜在发展过程中,融合了不少外来风味——这些风味来自祖国各地,也来自于遥远的大洋彼岸。

细究粤菜的发展脉络,其实早在两千年前,粤菜就走上了包容创新的道路。秦王朝统一岭南后,在岭南设三郡,数十万汉人带着中原的饮食文化南下,与岭南习俗融合,奠定了粤菜的包容风格。唐朝时期,海上丝绸之路繁荣,广州成为世界性贸易都市,今天常见的胡椒、豆蔻、迷迭香、咖喱、天竺葵,都是从那时引进的舶来香料。到宋朝,粤菜在南京烤鸭的基础上,衍生出广东人最爱的“脆皮烧鹅”。800多年前,爱吃鸭的南京人就在古老的“炙鸭”基础上,发明了“南京烤鸭”,南宋末年,精通烤鸭的宋朝御厨因战乱流落到广东新会,重操旧业的他为躲避追杀,不得不抹去这道菜的皇家印记。他先替换食材,将杭州的鸭换成广东的鹅,再改变做法,与南京烤鸭“分道扬镳”,创作出“广式烧鹅”的雏形。

清末民初是粵菜发展的鼎盛时期。第一道中西结合的粤菜,其实是老广餐桌上的常驻嘉宾——红烧乳鸽。很少有人知道,这道传统粤菜,最早是用西餐技法烹饪的。而关于它的诞生,也离不开中国第一家西餐厅——太平馆。

太平馆开业不久后,有鸽农找到老板徐老高,试图推销自家的乳鸽。传入广州的西餐多为英式,而英国并没有食用鸽子的传统。但徐老高做了一个创举:用西餐技法烹饪乳鸽,推出新菜式“烧乳鸽”。1963年出版的《名西菜点教材》记录了当时的做法:先用老抽涂抹鸽皮,再将乳鸽放入热油浸炸15分钟,捞起后斩件,浇上番茄汁,伴上炸薯条。徐老高的烧乳鸽现炸现卖,确保了肉质的鲜嫩与多汁。很快,这道菜便成为广州西餐美食的代表。

20世纪初,广州的西餐行业日益繁荣,西式调味品也陆续从远洋传入。伍斯特沙司,一种源自英国的调味料,在上世纪传入广州后,一直在粤菜中广泛使用。它的味道咸酸中带些鲜辣,上海人称之为“辣酱油”,常用来蘸生煎包。广州人称它为喼(jiē)汁,常出现在早茶,用作山竹牛肉球和炸春卷的解腻蘸料,或是用作炒菜的调味料。

另一种调味品叫美极(Maggi),原产于瑞士。它的口味类似酱油,但咸味更淡,适合蒸炒煎炸炖,能带出食材本身的鲜味。1930年美极进入广州市场,直到今天,你还能在许多家粤菜馆,看到以它为主调料的经典菜品——美极鸭下巴。类似的例子还有很多,它们早与我们的饮食密切结合,成为不可磨灭的餐桌记忆。

烹饪技法的融合还体现在点心上。广式早茶里常见的各类酥皮点心,蛋挞、天鹅酥、榴莲酥……就是借鉴了西式黄油起酥的方式。起酥是传统的点心做法,水油融合的面团经过多次的折叠和擀压,便会在烘烤后出现层层分离、酥脆薄香的酥皮。中式的起酥选用猪油,口感更酥松;西式的起酥选择黄油,奶香更浓厚。粤菜师傅们用黄油替代猪油,并在制作中加入淡奶油和芝士粉,便创造出奶香四溢的各类酥皮点心。

广东的点心师傅还广泛吸取了全国各地包括六大古都的宫廷面点、京津风味、姑苏特色、淮扬小吃及西式糕、饼技艺,将其进行“本地化”改造,不断精耕细作,推陈出新,最终是青出于蓝。

比如蟹盖猪油包和萨其马。猪油包来自上海,原叫“申江猪油包”。早期的猪油包,糖重、油重,泡打粉多,口感过于黏腻。广东厨师对此大加改造,让猪油包升级换代,华丽转身,变成了“蟹盖包”。改造后的包子口感松软醇滑,皮馅匀合,奶香味浓。

另一款点心萨其马,是一款源自满族的点心。它在满语里的意思是“糖缠”,可想它原来甜到什么程度。粤点大师陈勋介绍,萨其马最初传来时,不是现在这样制成方块,而是散开的。广府人把它改造成入口即融却不粘牙、柔软松化。用手掰开,要有糖丝相连而不会有面条掉下。怎么做到呢?用全蛋制作,搓面、油炸要讲究技巧,上糖是关键。糖胶煮不好就不成团,即是失败。

外来的茶点经过一代代粤点师傅精益求精的改良和优化,实现了华丽转身。类似的例子还有很多,它们早已与岭南的饮食密切结合,成为不可磨灭的餐桌记忆。

广府有深厚的商业文明基础。广府人务实、低调,崇商重利,以和为贵,强调和气生财,家和万事兴。广州人温和平淡,较少在公共场所争吵,“吾啱讲到啱(不合适讲到合适为止),万事有商量”。千年商城,就是这样一天天、一年年发展起来的,务实又能灵活变通的人,更能把生意做大、做长久。

广州是中国禅宗的发源地。第一代和第六代祖师都曾在广州驻留。

中国的禅学经过六祖惠能的改造,加入了岭南文化的变通和务实精神,注重当下,关怀现实,最终在岭南立住脚跟并开枝散叶。惠能开创的南禅,被称为“农禅”,强调“一日不作,一日不食”,“担水砍柴,无非佛道”,惠能理解的禅宗是充分生活化的,他说:“佛法在世间,不离世间觉。”不必抛弃现实生活去进行修炼。而且,修炼方式不拘一格,“吃、住、坐、卧都是禅师”。所以能深入民心,是生活化、世俗化的禅。

1400多年前,印度高僧菩提达摩乘船经水路来到广州。达摩把自己身上披的木棉袈裟和吃饭的钵——合称衣钵,作为禅宗道法授受的信物,传给第二代宗师,此后代代相传,直到第六代祖师惠能才终止。为什么不再传衣钵?因为禅宗的核心是传心印,传经典,而非传衣钵。衣钵无非是象,当初达摩携禅宗而来,担心世人不信,才以衣钵为证,证明有法可依,有法可学。到六祖时,禅宗已经大弘于天下,不需要衣钵证明了。

衣钵是尘世争名夺利的焦点,惠能一生因衣钵之争而陷于颠沛流离,九死一生。

为了躲避追杀,惠能曾逃到广东四会一带藏匿了15年。这15年之中,他与一群猎人一起生活。在山里,猎人每天吃肉都是涮熟就吃,惠能不吃肉只吃青菜,但他从不张扬。在深山老林,只有一只锅,他不能提出更多要求。他默默地把青菜放入锅边,在肉汤里烫熟了再挟到自己碗里吃,他的青菜不可避免地沾上了动物的腥膻油脂,后人称他吃的为“锅边菜”或“肉边菜”。

惠能的智慧慈悲、外方内圆就体现在这里:身陷诱惑之海,既执守素食原则,又灵活应对。在“肉”与“菜”之间,做到了自净其心。

如今,在广东四会一带,老百姓逢年过节便打边炉,做一桌“肉边菜”,以纪念惠能。打这样的边炉有大量素菜,但也不必避葷,骨头和肉作汤底是少不了的。等锅里的肉汤煮开了,便开始逐一地放入豆腐、豆干、面筋、萝卜、香菇、针菜、平菇、草菇、蘑菇、金针菇等菌类,最后是各式蔬菜。

素食可谓是中国人的“天赋特权”,因为中国的蔬菜有600多个品种,相当于欧洲的6倍。粤式素菜里面最正宗的要数“罗汉斋”,其中不仅有“三菇”“六耳”,还有“九笋”“一笙”——“三菇”是草菇、蘑菇、冬菇;“六耳”是榆耳、桂花耳、雪耳、黄耳、石耳、木耳;“九笋”是露笋、毛尾笋、冬笋、笔笋、吊丝笋、猪肚蓝、甘笋(红萝卜)、菜笋(菜远或银芽)、姜笋;“一笙”就是竹笙。汇集19种材料,才成就一钵上等素馔。

遥想当年,惠能天天吃“肉边菜”其实与“大隐隐于市”异曲同工,既是变通,也是最艰难的坚守。

“夫礼之初,始诸饮食”(《礼记·礼运》),饮食习俗是一种重要的文化现象,广东人体现在饮食上的务实精神和敢于尝试、博采众长的风格,正是岭南文化长期潜移默化影响的结果。广东人将文化基因融入到一日三餐之中,以老百姓喜闻乐见的俗语方式世代相传,其中蕴含的生活智慧,常常让人警醒、顿悟,会心一笑。