Lynch综合征1例并家系分析

耿海涛 曹瑞娟 孙霖 万金良 李绵利

[摘要]回顾1例滨州医学院附属医院收治的Lynch综合征患者诊断过程并对其家系进行分析。Lynch综合征是一种由错配修复基因突变导致的常染色体显性遗传肿瘤综合征,其导致罹患结直肠癌、子宫内膜癌等风险显著升高。本例患者同时罹患子宫内膜癌与结肠癌,且病理免疫组化提示错配修复蛋白缺失,经基因测序证实MSH2胚系突变并最终确诊Lynch综合征。同时,患者家族成员调查发现一级亲属有两人患有Lynch综合征相关肿瘤。本文旨在提高对Lynch综合征的认识并在日常医疗工作中加强对患者整个家系的管理,以便对其家系成员进行适当干预并降低患癌风险。

[关键词]Lynch综合征;家族遗传性肿瘤;错配修复基因;微卫星不稳定

[中图分类号]R735.3

[文献标识码]A

[文章编号]2095-0616(2022)12-0186-04

Lynch综合征(Lynch syndrome,LS)是一种由错配修复基因(mismatchrepairgene,MMR)突变或EPCAM基因缺失导致的常染色体显性遗传肿瘤综合征,占结直肠癌的3%~5%[1]。MMR基因突变同时导致子宫内膜癌、卵巢癌、小肠癌、胃癌、胆管癌等恶性肿瘤患病风险显著提高[2]。LS患者一生罹患结直肠癌概率超过70%,罹患子宫内膜癌的概率超过50%,因此对于LS患者及时诊断并对其家系成员进行风险管理和尽早干预具有重大意义。虽然近年来对LS发病机制的研究不断深入,诊断标准不断更新,但临床工作中LS高风险个体筛查、家系分析及遗传咨询等工作仍明显滞后。2021年滨州医学院附属医院(我院)收治1例先后患乙状结肠癌和子宫内膜癌患者,经免疫组化及基因测序最终确诊LS,并对其家系进行筛选管理,对高危个体开展随访。通过本病例报道及对LS诊断、管理进展的重点阐述,旨在加深临床工作中对LS全程管理的认识。

1临床资料

1.1一般资料

患者女性,51岁,2021年10月19日因“绝经3年,间断阴道流血1年”就诊于我院,妇科查体:子宫后位,质软,大小正常,形态规则,轻压痛,左侧附件区增厚,压痛明显,右侧附件区未触及异常。妇科超声:子宫肌层回声欠均匀,宫腔内探及低回声,刮宫病理示:子宫内膜样癌,随后于2021年10月22日行全子宫+附件切除活检术,术后就诊于我科接受后续随访及遗传咨询。患者34岁因“乙状结肠癌”行结肠癌手术治疗,术后未行辅助抗肿瘤治疗,49岁时因“腹痛”行胃镜确诊多发胃窦溃疡、十二指肠球炎、慢性萎缩性胃炎。

1.2术后病理及免疫组化染色结果

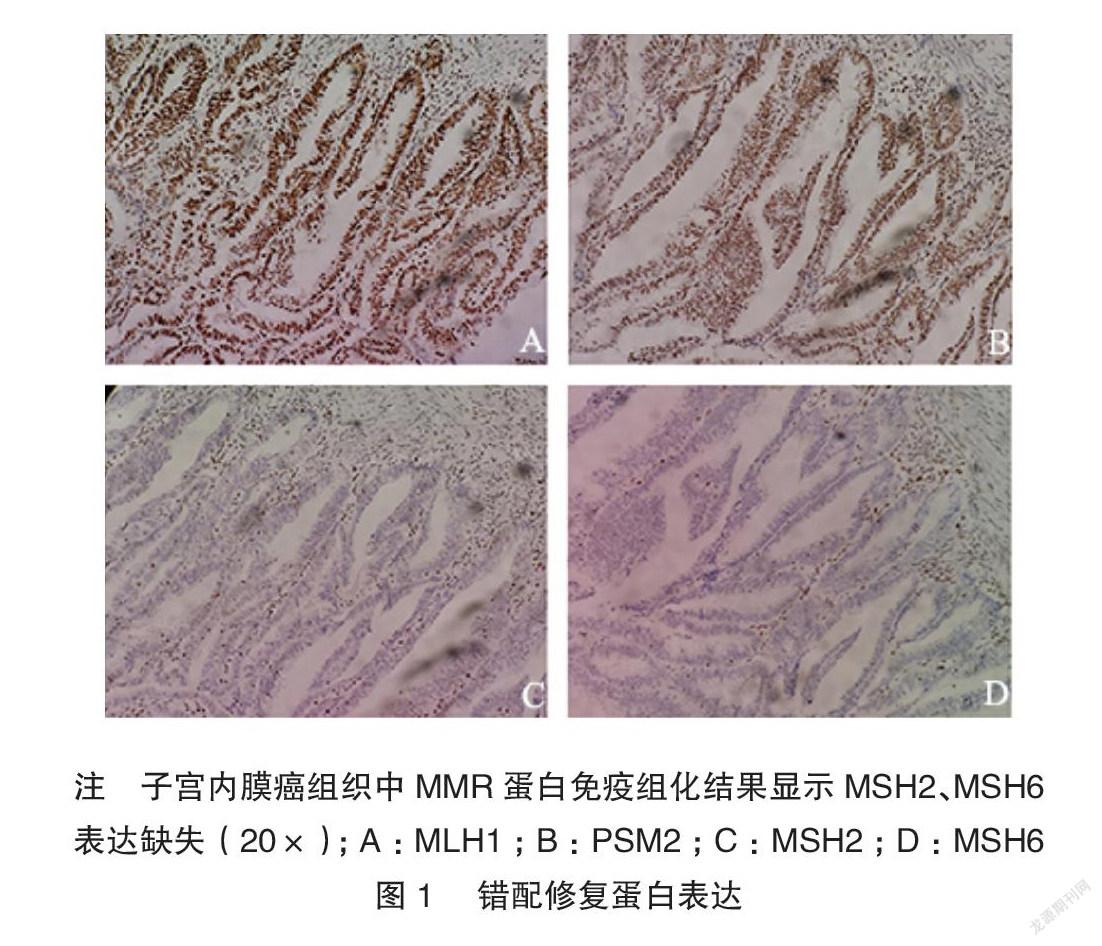

子宫内膜样癌,中分化,侵犯浅肌层,宫颈管、宫颈口未受累,慢性子宫颈炎,双侧卵巢及输卵管受累,MSH2(-),MSH6(-),MLH1(+),PMS2(+),HER-2(-),P53(+),ER(+),PR(+),Ki-67约60%。见图1。

1.3先证者基因检测

对该患者进行LS相关MSH、MSH6、MLH1、PMS2、EPCAM等基因测序,结果显示,MSH2携带突变基因(c.1682_1686dup,突变频率4.05%;c.1984C>T,突变频率35.58%),均考虑有害性变异。

1.4家系分析

患者父亲因胃癌并胃穿孔于40年前死亡,其中1名兄长29岁因患结肠癌病故,尚有1兄、1弟体健。同时,对患者家系中其他成员健康状况进行筛查,绘制家系谱。见图2。

2讨论

2.1LS定义

家族遗传性肿瘤占全部恶性肿瘤的5%~10%,但多为常染色体显性遗传,故突变基因往往在家系中世代遗传,严重危害家族成员身体健康[3]。其中LS又称遗传性非息肉性结直肠癌(hereditary nonpolyposis colorectal cancer,HNPCC),是目前最常见的家族遗传性结直肠癌综合征。文献报道2%~4%的结直肠癌与LS相关,而50岁之前子宫内膜癌中高达10%与LS相关[4-5]。过去LS筛查及诊断主要依据临床家系表型,由于国内缺乏系统的家族遗传性肿瘤登记筛查工作,公众及部分专业人员认识不足,造成国内LS等遗传性肿瘤临床报道及筛查低于国外。近年来利用分子生物学手段对LS相关致病基因MMR家族成员及EPCAM基因检测越来越普遍,LS诊断率不断提高,对检测报告解读、遗传咨询及预防筛查工作随之增多。

2.2LS临床病理特点

LS相关肿瘤表现、治疗策略、治疗及预后与散发性肿瘤存在显著差异[1,4,6],主要表现临床病理特点为:1发病年龄较早,中位发病年龄小于50岁,显著小于散发性肿瘤患者;2肠道肿瘤多位于近端结肠,子宫内膜癌多位于子宫体下方;3结直肠重复多原发癌增多;4子宫内膜癌、胃癌及胰腺癌等第2种恶性肿瘤发病率高;5肿瘤多呈膨胀性生长,病理类型多为黏液腺癌或低分化腺癌;6预后多好发于散发性肿瘤。临床工作中建议对存在以上临床病例特点的患者应详细收集个人既往史、家族史并进行LS筛检。

2.3LS诊断标准

目前存在1991年Amsterdam标准I、1999年修订Amsterdam标准II、2003年中国人HNPCC诊断标准及2004年Bethesda标准[1]。其中国际广泛采用的Amsterdam标准II规定家系中≥3例确诊的结直肠癌、子宫内膜癌及卵巢癌、小肠癌等LS相关肿瘤患者作为基本条件,并同时满足以下附加条件:1其中1例为其他患者一级亲属;2至少连续累及2代人;31例及以上患者发病年龄<50岁;4排除家族性腺瘤性息肉病[1]。但20世紀90年代以前,受到医疗资源及经济条件限制,农村地区恶性肿瘤活检及手术率低。同时经过30余年的发展,国内家庭规模小型化趋势愈加明显,Amsterdam标准II等国际标准不可避免地造成漏诊,不完全符合中国国情。一项基于15045例恶性肿瘤患者的临床研究显示,LS分子病理确诊患者仅55%左右符合上述临床家系标准[7]。2003年国家遗传性大肠癌协作组推出中国人HNPCC诊断标准,该标准规定家系中≥2例病理明确的结直肠癌,作为基本条件,满足一条附加条件均需进行基因筛查明确诊断[1]。作为高度遗传性疾病,上述LS临床诊断主要依据家族史,容易受到流行病学不充分,家族史采集不全等影响造成漏诊。

目前广泛证实MMR家族中MSH2、MSH6、MLH1、PMS2基因突变与LS关系密切相关,同时EPCAM基因缺失可导致的MSH2启动子甲基化从而引起MSH2基因表达沉默,进而导致Lynch综合征[1,8]。其中MLH1突变约占49%,MSH2突变约占38%,MSH6突变约占9%,而仅2%为PMS2突变[4]。上述基因突变导致MMR蛋白表达缺失,无法有效矫正DNA复制过程中产生的错误,随着错误逐渐累积,最终导致癌变[9]。微卫星(microsatellite,MS)是由数个核苷酸序列组成的简单重复序列,在DNA复制过程中不稳定,错配修复功能缺陷易造成MS长度变化称为微卫星不稳定(microsatellite instability,MSI),研究发现MSI在错配修复功能缺失(deficient mismatch repair,dMMR)结直肠癌患者中的特异度达90%[10]。目前推荐MMR蛋白免疫组化检测或MSI状态的(polymerase chain reaction,PCR)或二代测序(next-generation sequencing technology,NGS)检测作为LS的分子诊断标准。其中肿瘤标本中免疫组化提示任何一项MMR蛋白缺失即可为dMMR,若存在MLH1表达缺失,尚需进一步完善BRAF基因检测及MLH1启动子甲基化状态检测[8]。而NGS法检测MMR基因突变及MSI的特异度及灵敏度均高于PCR法,近年来应用越来越广泛[11]。

2.4LS相关家系的随访和管理

LS相关家系携带MMR基因突变成员罹患结直肠癌、子宫内膜癌、卵巢癌、胃癌、小肠癌等风险显著高于散发患者,因此高危成员个体化检测及风险管理具有重大意义。目前国内外相关指南不断完善,但对高危成员筛查初始年龄、筛查间隔等存在差异。国内多参考《遗传性结直肠癌临床诊治和家系管理中国专家共识》[1]和《遗传性妇科肿瘤高风险人群管理专家共识(2020)》[4]。针对LS相关结直肠癌筛查,建议20~25岁开始每1~2年接受结肠镜检查,如家系中结直肠癌发病年龄<25岁,则建议初始筛查年龄适当提前2~5年[12]。近年来有文献显示阿司匹林等非甾体类抗炎药物可能降低LS相关肠癌发病率[13]。一项纳入861例LS患者的随访显示,持续口服阿司匹林2年可在10年后显著降低结直肠癌发病率,短期口服阿司匹林未显示出预防作用[14]。部分文献建议年轻LS患者尝试口服阿司匹林至少2年,而鉴于阿司匹林引起出血等副反应,对高龄患者未作推荐[13]。针对LS相关子宫内膜癌、卵巢癌筛查建议从30~35岁开始接受子宫附件超声、血清CA125检测、子宫内膜活检等筛查,已生育成员可考虑预防性子宫及双附件切除等降风险手术[4]。甲羟孕酮或口服避孕药物可促进子宫内膜由增殖期转变为分泌期,降低50%的散发性子宫内膜癌患病风险。一项回顾性研究发现口服避孕药物1年以上的LS患者的子宫内膜癌风险显著低于应用不足1年者,但缺乏高级别前瞻性研究证实[15]。

作为常染色体显性遗传疾病,LS家系中MMR突变基因成员有50%的概率将突变基因传递给下一代,因此遺传咨询是非常重要环节。遗传咨询工作需要医务工作者有扎实的遗传学知识、丰富的临床医学经验及较高的医学人文素养并根据咨询对象文化背景、宗教信仰、患病风险等作出合理建议。目前国内仅少数肿瘤医院成立遗传性肿瘤咨询与筛查门诊探索开展相应遗传性肿瘤筛查咨询工作。

本文中报道的患者先后发生乙状结肠癌、子宫内膜癌及多发性胃溃疡,且一级亲属中2人患有LS相关肿瘤,符合Amsterdam标准II及中国人Lynch综合征家系标准。同时,该患者子宫内膜癌免疫组化显示MSH2、MSH6表达缺失,提示相应基因突变。而二代测序结果证实MSH2胚系突变,符合LS分子诊断标准。值得注意的是,该家系中第四代成员均为未生育女性成员。LS女性患者除罹患结直肠癌风险外,患子宫内膜癌及卵巢癌风险分别高达42%~60%和9%~10%。该家系后续高危个体识别、精准防护及生育决策指导值得高度重视。

[参考文献]

[1]袁瑛,熊斌,徐烨,等.遗传性结直肠癌临床诊治和家系管理中国专家共识[J].中华肿瘤杂志,2018,40(1):64-77.

[2]司婧文,王莉,巴晓军,等.Lynch综合征临床病理筛查2例及文献回顾[J].北京大学学报(医学版),2015,47(5):858-864.

[3]钟晨菡,李晓芬,徐栋,等.Lynch综合征的诊治进展和家系管理[J].中国肿瘤临床,2016,43(20):883-886.

[4]王玉东,王颖梅,王建东,等.遗传性妇科肿瘤高风险人群管理专家共识(2020)[J].中国实用妇科与产科杂志,2020,36(9):825-834.

[5] Li X,Liu G,Wu W.Recent advances in Lynch syndrome[J].Exp Hematol Oncol,2021,10(1):37.

[6] Maratt JK,Stoffel E.Identification of Lynch Syndrome[J]. Gastrointest Endosc Clin N Am,2022,32(1):45-58.

[7] Pinol V,Castells A,Andreu M,et al.Accuracy of revised Bethesda guidelines, microsatellite instability, and immunohistochemistry for the identification of patients with hereditary nonpolyposis colorectal cancer[J].JAMA, 2005,293(16):1986-1994.

[8] Kim JC,Bodmer WF.Genotypic and Phenotypic Characteristics of Hereditary Colorectal Cancer[J].Ann Coloproctol,2021,37(6):368-381.

[9] Lepore SM,Disciglio V,Di Carlo G,et al.From Genetics to Histomolecular Characterization: An Insight into Colorectal Carcinogenesis in Lynch Syndrome[J].Int J Mol Sci,2021,22(13):6767.

[10] Latham A,Srinivasan P,Kemel Y,et al.Microsatellite Instability Is Associated With the Presence of Lynch Syndrome Pan-Cancer[J].J Clin Oncol,2019,37(4):286-295.

[11]王曉乐,何淼龙,宁方玲,等.林奇综合征的基因学、诊断及治疗相关进展[J].中国医药科学,2021,11(7):56-59.

[12] Drogan C,Kupfer SS.Colorectal Cancer Screening Recommendations and Outcomes in Lynch Syndrome[J]. Gastrointest Endosc Clin N Am,2022,32(1): 59-74.

[13] Macaron C,Mankaney GN,Haider M,et al. Chemoprevention Considerations in Patients with Hereditary Colorectal Cancer Syndromes[J].Gastrointest Endosc Clin N Am,2022,32(1):131-146.

[14] Burn J,Bishop DT,Mecklin JP,et al.Effect of aspirin or resistant starch on colorectal neoplasia in the Lynch syndrome[J].N Engl J Med,2008,359(24): 2567-2578.

[15] Dashti SG,Chau R,Ouakrim DA,et al.Female Hormonal Factors and the Risk of Endometrial Cancer in Lynch Syndrome[J].JAMA,2015,314(1):61-71.

(收稿日期:2022-01-10)