异写字笔画变易分类细化和特点举隅

——以《英藏敦煌遗书》第7册俗字为例

吴祎琳

(湖南师范大学 文学院,湖南 长沙 410006)

敦煌文献使用的语言以汉文为主,其写本产生于魏晋六朝至五代宋初这一汉字发展史上承前启后的关键时期,也是汉字字形最纷杂的时期。“其为近代汉字学的发展繁荣创造了条件,也为现代汉字的整理和规范、大型字典的编纂、古籍的整理和校勘提供了许多有用的实证材料。”[1](P158)郑贤章在展望中提到“对汉文佛典文字资料的发掘有待加强”[2](P6),尤其强调了域外材料的价值。因此,此文献是对许多相关研究的佐证与补充。

就《英藏敦煌遗书》第7册而言,其中包含的佛经篇目各式各样,且由不同的人抄录,虽然只是敦煌文献汉文写本的冰山一角,但我们仍旧可以从中感知当时文字形体丰富的样貌。笔画作为汉字构形层面最小的单位在字形变化中充当着十分重要的角色。

笔者利用异体字处理系统整理了俗字谱和字形简表,包含1187个正字共3204个字形,在此基础上展开分类和描写。

一、笔画变易类型

本文主要是共时层面的比较,以楷体书写形式为基准,从四个角度①来讨论笔画变易,即笔画数量的改变、笔画位置的改变、笔画组合方式的改变以及笔形层面的改变。

(一)笔画数量的改变

笔画数量的改变仅包括单纯意义上的笔画数量增加或减少的字形。“单纯意义”指的是以不改变或影响所属构件或与其他构件相邻部分的其他笔画的方向、位置关系等所有书写属性为前提,有增加笔画和减少笔画两类。

1.增笔

增笔指单纯意义上的笔画增加,分为单笔增加与复笔增加两类。

按:“杜”字在此字形中两横之间竖笔右侧多了一笔短横(一点)。

此例为单笔增加之例。

S.00440号1《四分比丘尼戒本》:“应半月二部僧中行摩那。”(Y7-38a)

按:“埵”字字形1中“垂”末笔短横两侧增加了两笔短竖(或点),左侧短竖有时和横笔连成一笔写作竖折。字形2在此基础上于“土”上部增加一短横。

此例为复笔增加之例。

以上两例的增笔都是出于对形体进行美化或装饰的角度添加的与字音字义都无关的笔画,是字形的羡余部分,均为赘笔。

2.减笔

减笔指单纯意义上的笔画减少,分为单笔减省与复笔减省两类。

此例为典型的单笔减省之例。

按:两字形“肉”旁中两点均省去,字形2中“示”字竖勾向上延长与第一横相接,也是相接变为相交(交接变化,相对于两横中的下面一横而言),离散变为相接(长短变化,相对于两横中的上面一横而言)的例子。

此例为复笔减省之例。

此两例中笔画的简省并不会造成字形讹混或误认,仅仅是出于方便或避讳等原因的简写。

(二)笔画位置的改变

笔画位置的改变是指该笔画位置改变前后与自身相比较形成的位置关系。因此,其涉及对象在严格意义上说仅是一个笔画的位移情况,而非多个笔画间的位移关系。分为换向、旋转和移位三类。

1.换向

换向指笔画方向变化前后两个笔画走向沿一条直线基本呈轴对称的笔画位置的改变。主要分为左右换向和上下换向两类。

按:“财”字声旁“才”中撇是东北-西南走向,此字形写成长点,呈西北-东南走向。

此例为左右换向之例。同时也是相接变为相交之例。

按:“觅”字上部分三点中,中间一笔延长为一短竖,左侧的点变为一提。

此例为上下换向之例。

2.旋转

旋转是笔画通过绕着一个点旋转某一角度改变笔画走向的笔画位置的改变,其中具有代表性的是横竖变化,指笔画走向在横笔与竖笔间相互变化或走向趋于横向与纵向的笔画相互变化的笔画位置的改变。可由旋转(旋转角度小的可视为倾斜)所得,伴随着笔形变化。

按:“此”字中“止”形短横变为竖笔,长横与“匕”形短撇相连成为一笔。

此例为变横为竖兼相连的例子。

按:“麁”字中“比”形中的横变为点,撇变为捺(或点)。字形上方写作两点则是减省笔画(横折)或是减省(点)兼变曲为直(横折变点撇)造成的。

此例为趋于横向的笔画变为趋于纵向的笔画之例。

就一个笔画而言,经过旋转也是轴对称的,换向是基于上下左右四个正向而言,其余的都可作为旋转,旋转最具代表性的就是横竖变化,旋转角度是90°左右。非90°的可以看作是倾斜。

3.移位

移位指同一笔画在基本保持自身笔画走向的前提下相对位置发生变动的笔画位置的改变,主要分为左右移位、上下移位、内外(斜向)移位三种类型。

按:“突”字“穴”中两点本来呈“八”字形分布。字形1中两点距离接近,字形2中在此基础上粘合成一个短横。“犬”中点向右移动到横线右端的右侧。

此皆左右移位之例。

按:“持”字中“寸”构件中的点本在横的下方,此字形写到横线上方。

此例为上下移位之例。

“初”字异写。

按:“初”字中的撇向右上方移动至“刀”的左上角,运动轨迹主要是从内向外移动。字形2、3则分别是在此基础上增笔或减笔造成的。

此例为内外(斜向)移位之例。

(三)笔画组合方式的改变

笔画组合方式的改变是两个及以上笔画间的组合关系的改变。主要也是从位置关系的层面展开讨论,其与位置变化的区别是组合方式涉及多个笔画间的关系(即笔画间的相对位置发生改变)。分为交接、断连、粘离三类。

1.交接

交接指两个走向不同的笔画间的组合关系在相交与相接之间的相互转化的笔画组合方式的改变。其中一笔与另一笔接触后笔画随即停止不再延伸视为相接,继续延伸视为相交。本文中所有相接视为无交点。分为从相接变为相交与从相交变为相接两类。

S.00462号1《金光明经忏悔灭罪传》:“使人引东向入曲向。”(Y7-198)

按:“北”字左部构件中的笔画本写作两横的右端点与一竖相接,此字形则是一横相交,一横中部与竖笔相接。

此例为从相接变为相交之例。

按:“别”字中“力”形写作“刀”形,撇与横折勾本是相交,现为相接。本质上也是通过笔画长短的改变实现的,但是由于这一长短的改变使得其与其他笔画的位置关系发生变化,因此归在此类(若无关系,则为笔形变化中的长短变化)。

此例为从相交变为相接之例。

2.断连

断连即指截断和缀连两类。“断”即“截断”,指一个笔画断开成为走向相同且基本处于同一直线的两笔的笔画组合方式的改变。“连”,即“缀连”,指符合上述属性的两笔连缀成一笔或两个走向不同的笔画相接连成一笔的笔画组合方式的改变,变化过程中伴随着笔画长短的变化,无重合部分。变化前后是包含关系。

按:“本”字中竖笔分成了“大”字形和“十”字形。

此例为截断之例。

按:“頻”字左部“步”字本有两竖,此三个字形均连写为一竖,“止”中短横变为竖写,而后竖笔变短,或为书写方便而省略。

此例为缀连之例。

3.粘离

粘离即指粘合与离散两类。“粘”即“粘合”,指两个几乎平行的笔画或多个笔画中走向几乎相互平行的部分相粘重合为一笔的笔画组合方式的改变。“离”即“离散”,指一个笔画通过类似“复制”(笔形长短与笔画位置会有微变)的手法分成两个形似且几乎相互平行的笔画的笔画组合方式的改变。

按:“病”字形旁“疒”中左侧两点在这三个字形中均写作短竖,是为两笔粘合成一笔。区别于数量变化中的减笔,此处并非单纯减少其中的笔画,而是通过改变笔画的书写方式和笔画间的关系改变字形的变笔。“病”字声旁“丙”中横、撇、竖本是独立的笔画,在字形1、2中写作形似横折的记号,是将横、竖、撇的上半部分粘合成一笔。

此皆为粘合之例。

按:“典”字在此字形中从长横分离出一短横,使上面一部分字形呈“曲”状。由于此处离散后“曲”形与剩余部分已经有了相离的位置关系,因此不能看作是简单的增笔。其中出头两竖的变化也是从相交到相接的例子,中间短横的变化属于长短变化。

此例为离散之例。

粘离涉及的笔画数量在两个及以上,前后也是包含关系,但是多重合部分,可以发生在各自平行的几组笔画间,而断连则几乎在一条直线上。

(四)笔形层面的改变

笔形层面的改变指一个笔画不对其他笔画及笔画间关系造成影响的自身特性的改变。分为长短变化与曲直变化两类。

1.长短

按:“岸”字表音部分“干”两横通常作上短下长,而此二形体两横长度相似或上横略长;其中“厂”形中的横笔通常写作一长横,而此二形体均写作短横。

按:“齒”字“凵”形两竖本比横线长出一部分,两竖缩短与横线组合呈“口”形。

2.曲直

按:“彼”字声旁“皮”第一笔本为横勾,此处字形仅写为横。

此例为变曲为直之例。

S.00449《大般若波罗蜜多经》卷三○一:“真如乃至不思议界可思议故。”(Y7-101a)

按:字形1将横写作波浪状,字形2将点写作横勾。

此皆为变直为曲的例子。

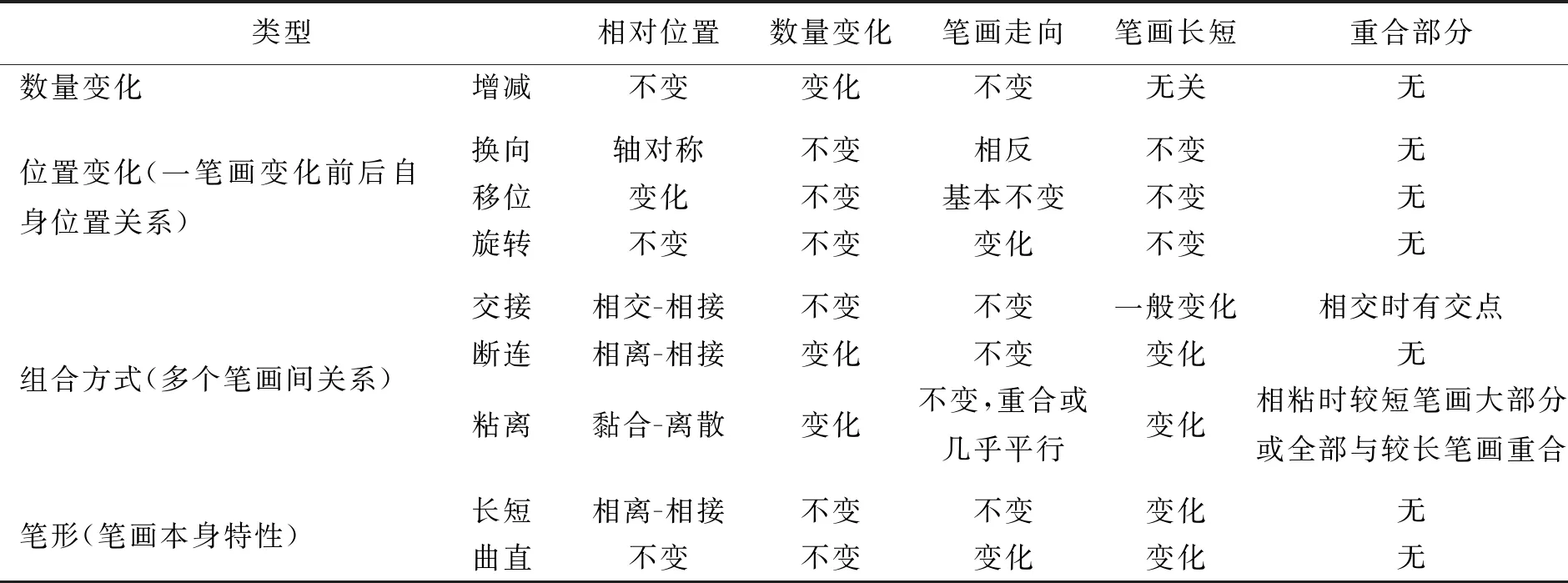

二、类型特征及异同

由上述例子我们可以发现笔画变易是细致且复杂的。因此有必要对相关类型作范围限定以及必要区分。本文归属于数量变化的内容仅包括单纯意义上的增减,不改变笔画的走向以及笔画间的相对位置。因此由断连、粘离等变化造成的笔画数量上的变化并不属于此类。从外在表现形式看,交接、断连、粘离等变化都在一定程度上以笔画长短变化的形式来呈现,但长短变化仅仅是一个笔画本身的延长或缩短,并不会对其他笔画及与其他笔画间的关系造成影响,而交接、断连、粘离是笔画组合方式的类型,涉及的主要对象一般是两个或多个笔画。这三者之间也有区别,交接所讨论的笔画及笔画的延长线明显呈相交状态,变化前后都是两笔;断连所讨论的笔画则包含几乎处于同一条直线上或不同走向的笔画两部分,但不同走向的笔画相接处两笔均不延伸,相接后变为一笔,笔画间无重合部分;粘散所讨论的笔画则重合或几乎呈平行状态。各类型详细的特性可见表1。

三、综合变化和集中变化

由上述分类和举例,我们可以发现,大多数字形的变化都不是单一的,我们可以找到许多发生了“综合变化”和“集中变化”的例子。

(一)综合变化

综合变化指一个笔画发生了多种类型的变化或者整个字形各个部分同时发生了不同类型的笔画变易。

按:“拜”字末笔短横变为点,其笔画走向、位置、长短均发生了变化。

此例为兼有左右位移、旋转(横竖)变化、笔形长短变化的综合变化之例。

表1 字形类型要素信息表

按:“布”字首笔长横与长撇的位置关系从相交变为相接,“巾”中左侧短竖经旋转(倾斜)变化并变长与该横线右端相接连成一笔,横折勾有小幅度的由直变曲的变化,末笔竖与横折勾从相交变为相接。

此例为兼有交接、旋转(倾斜)、曲直、缀连变化的综合变化之例。

按:“步”字中间长横变短,因为此处长横变化前后与左上角短竖的位置关系都是交接,因此笔画间的组合方式并没有发生变化,属于笔画本身长短的改变。右上角短横经过旋转变为一点,伴随着长短变化。末笔长撇的右上端增加了一点。

此例为兼长短、旋转(横竖)、增笔变化的综合变化之例。

此例为兼有上下位移、笔画粘合、笔画数量单笔增加的之例。

(二)集中变化

集中变化指的是整个字形或其中某个构件中的笔画“集体”发生变化,发生变化的区域较为集中。它是以笔画变化为内核,以部件整体形变为呈现形式的一种变化。

按:“美”字中形如“大”的部分横笔断为两部分并变比为点,经过位移、旋转和长短变化,点的位置和方向均发生了变化,可成“八”字形(字形1)或是在一条直线上但朝向相反的两点(字形2)分写与“人”形两侧,或变为“丷”形分写在“人”形两笔的中部。字形1中“人”形两笔发生了交接变化,字形3中“人”形“丿”与“羊”形“丨”相缀连。

此例为兼有交接、旋转、换向、位移、长短变化的集中变化之例。

按:“逆”字中“凵”形左侧竖折截断成为一竖与一横,两竖旋转变为两短横,相连变成一横,“丿”经过小角度旋转变为竖笔,使“屰”写作形如“羊”。

此例为兼有断连、旋转变化的集中变化之例。

按:“前”字“月”形减省中间两短横并乘笔势之便旋转变短,“刂”中竖笔旋转变、变短成为点,旋转后的横折与旋转后得到的点相粘成为“人”形,使得“前”字中的“月”与“刂”形变成形如“勽”之形(但横折明显与“丿”相连)。

此例为兼有复笔减省、旋转、长短、缀连变化的集中变化之例。

此例为兼有移位、换向、缀连、增笔变化的集中变化。

按:“微”中“几”形横折提变曲为直成为一竖(带有一定弯度),“丿”与其上侧横笔右端相缀连成为一笔,变为字形1,在此基础上于撇与竖之间增加一点,变为字形2。“几”中横折提变为横折,并与左侧“丿”发生上下位移,“丿”上端与其上侧横笔相接,下端与横折左上端相接,缀连成一笔,呈“闪电”状,变为字形3。在此基础上形如“闪电”状之笔画中走向为斜向的两部分经过旋转缀连为一竖,横笔断为在同一直线上的方向相对的两点,变为字形4。

此例为兼有曲直、断连、增笔、移位、旋转变化的综合变化之例。

集中变化与综合变化有共通之处,即均包含了各类变化。但两者关注重点不同,综合变化中发生变化的笔画无规律地分散在字形的各个位置,其关注点主要在于变化类型的综合性、多样性,而集中变化则是一定空间范围内的笔画均发生了变化,其关注点主要在于局部或整体变化的集中性,也体现了笔画间的影响和制约。放宽标准的话,集中变化也可以包含于综合变化之中,因为汉字书写的空间限制和审美特性,分散程度很有限,大多是牵一发而动全身的,集中变化只是综合变化中形变区域较为集中的部分。

因为大部分字都兼有多种变化,所以很难将一个字归入到其中一种类型,本文本质上是对笔画异写类型的归类,而非对笔画变易字的分类。

四、《英藏敦煌遗书》第7册文字的突出特点

《英藏敦煌遗书》第7册的文字呈现出四大突出特点:书写随意性、构字理据性、书法艺术性以及文化承载性。

(一)书写随意性

俗字具有通俗性、流通性,此写本文献的抄录人员庞杂多样,因此在某种程度上也包含着不同地区人民的书写习惯以及个人书写特性,再加上俗字本就不同于规范的正字,书写者被默认允许进行一定程度上的“自由发挥”。由此,写本中涌现出了一大批异写字和异构字。

按:第一个字形为“凋”字,第二个字形为“彫”字。两字本不同却可写作一字,其中伴随着笔画的增减和移位、换向等变化。

表2 异体字形简表局部

由上述内容及表2可以看出,书写的随意性主要体现在不同的字可以写为同一个字形,同一个字有大量书写有不同程度的差异的异体两个方面。

(二)构字理据性

我们能够发现大部分字形的变化是能够找到其类型归属并分析其原因的。汉字经历着简化、繁化、类化等变化趋势,字形的理据性也随着这些趋势的变化有着不同程度的改变。虽然常常有形近等原因造成的讹误,使其理据性完全丧失,但是能通过审察文意和参考字形等方法分析出其正字为何。因此,绝大部分字形拥有程度各不相同的构字理据性。

《英藏敦煌遗书》第7册涉及的文献贯穿了5~10世纪,且由不同的人书写,却有着相同的异体书写方式,若是毫无理据,绝不会出现这样具有共性的大范围地流通。

构字理据性体现在即使书写较随意的情况下,我们仍然能够总结出字形变化的类型和趋势以及变化过程的合理性。

“冠”字异构④。

“象”字异写。

这些异体之间也存在着较为紧密的关系,最主要的是形体上的关系,或者是语音和意义上的关系。

(三)书法艺术性

书写习惯与审美趋向使得字形的变化丰富多样,许多字形在增加其美感的同时更能引起读者对于其字义内涵的丰富联想与深入理解,体现了其书法艺术性。

书写习惯与审美趋向使得字形的变化丰富多样,许多字形在增加其美感的同时更能引起读者对于其字义内涵的丰富联想与深入理解,体现了其书法艺术性。

以上几例都是通过变笔而将汉字的书法艺术美凸显出来,他们在保持构字理据性的同时,通过变笔,使得改变后的笔画更好地彰显字的本义或内涵,勾连读者对其含义的联想,兼有理据性与艺术性。

书法艺术性是相对主观的一个特点,融合了书写者的风格和读者的个性化感受。当然,其本质属性仍旧是“符号”,而非“图画”。以上例子的形变并不是为表意服务的,但是变化的结果可以给然带来新的感受。

(四)文化承载性

文化承载性主要体现在两个方面,其一是继承了前人的思想成果,许多字形是通过古文隶定所得,直观地保留了造字之初的思维并选择性地将其流通发展,如下文提到的“杻”。其二是体现了时人的文化状态。“婬”字异文常常作“淫”,在一定程度上体现了当时女性地位有所上升。

S.00478《大般涅槃经》卷一二:“譬如有人,常畏怨家、枷锁、械。(Y7-265b)

图1 笔画变易类型图

此特点更多体现在异构字上,因此不多做介绍。

五、结语

本文将笔画层面发生改变的异写字分为4个大类10个次类,若根据具体例子还可以分出更多小类,详见图1。选择各类代表性的字形细致阐释其概念,并辨析各类型之间的区别,在此基础上对相对特殊的综合变化与集中变化的字形进行分析。在此基础上总结出了字形变化的四大特点。本文的分类细化一定程度上造成了理论的繁复,但根本目的是尝试性地创造一套描写字形变化的术语体系。此术语系统的建立也可以为字样学提供一些参考。本文存在的不足是,各类的定义是从特征出发的笼统定义,不够科学和概括;描写字形变化过程中采用的指称笔画的术语使用的是较常用的而非精细的称呼;整体变化和集中变化两个术语的定名、判定与阐释不够精细。在接下来的研究中,希望能够摸索到逻辑性更强,内容更精准的分类,并进一步将全方面地对所有字形变化进行归类,统计其占比,分析其发展变化的规律以及在整个演变过程中起到的作用,提高研究的整体性和系统性。

注释:

① 邢蕴齐(2018)将笔画层面的俗写字分为增笔、减笔、变笔三类,变笔中包含长短、曲直、交接、断连、横竖变化。这些变化在性质上有较多区别,仍需归纳重组并细化。笔者从俗写字“在字形、构件组合位置关系上有变化”这一点受到启发,认为从笔画数量、位置、组合关系以及笔形的变化展开分类更恰当。

② 括号中“Y”代表《英藏敦煌遗书》,“7”代表第7册,“-”后数字代表其页码,“a”“b”分别指“上栏”与“下栏”。下同。

③ 括号内数字表示本表所收集整理的该字异体的总数,按音序排列。

④ 为更完整直观地展现字形特点,也引入了异构字的例子。

——识记“己”“已”“巳”