丁苯酞联合氯吡格雷、阿司匹林治疗进展性缺血性脑卒中的临床效果及对C 反应蛋白水平的影响

李晶 贾梅霞

缺血性脑卒中是临床上常见的卒中类型,其病死率及致残率均较高。主要与脑内低灌注及侧支循环代偿欠佳等因素有关[1]。病发后患者会出现偏瘫、失语、认知障碍、肢体麻木等功能障碍,进而严重影响患者生活质量,给家庭及社会造成一定的负担。近年来进展性缺血性脑卒中的发生率逐年攀升,且呈现年轻化发展趋势[2]。因此,针对进展性缺血性脑卒中的治疗,也就成为了现阶段研究的重点课题之一。而本次主要就丁苯酞、氯吡格雷、阿司匹林联合治疗进展性缺血性脑卒中的疗效展开研究,以期提升临床治疗效果,并最终惠及广大进展性缺血性脑卒中患者。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年3 月~2021 年5 月在本院住院的106 例进展性缺血性脑卒中患者,随机分为A组、B组,每组53 例。A组男女比例28∶25;年龄48~76 岁,平均年龄(62.71±3.66)岁;其中16 例伴有高血压、11 例伴有2 型糖尿病、10 例伴有高脂血症、10 例伴有冠心病、6 例伴有高同型半胱氨酸血症;卒中史18 例。B组男女比例27∶26;年龄47~77 岁,平均年龄(62.84±3.79)岁;其中15 例伴有高血压、12 例伴有2 型糖尿病、11 例伴有高脂血症、10 例伴有冠心病、5 例伴有高同型半胱氨酸血症;卒中史20 例。两组一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①签署知情文件;②符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》诊断标准,并经头部CT检查除外脑出血;③发病72 h 内;④局灶性神经功能缺损程度进行性加重;⑤无严重并发症;⑥依从性良好。排除标准:①合并精神疾病;②合并恶性肿瘤;③合并严重器质性病变;④合并药敏史;⑤有颅脑外伤史或颅内出血史,且近期有明显出血倾向;⑥中途退出研究。

1.2 治疗方法 所有患者入组后均给予氯吡格雷(杭州赛诺菲制药有限公司,国药准字J20180029,规格:75 mg/片)联合阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20171021,规格100 mg)口服治疗,均为1 次/d,1 片/次。同时均予以患者常规他汀类药物治疗。B组在此基础上增加丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20100041,规格:100 ml∶25 mg∶0.9 g)静脉滴注治疗,2次/d,100 ml/次。两组均持续治疗14 d。

1.3 观察指标及判定标准 对比两组患者临床疗效、药物不良反应发生率及治疗前后CRP 水平、神经功能缺损程度、日常生活自理能力。①治疗前及治疗后1、2 周,均抽取清晨空腹血5 ml 应用免疫比浊法检验CRP 水平。②神经功能缺损程度[3]:采用NIHSS评分进行评估,评分越高神经功能缺损情况越严重。③日常生活自理能力:采用ADL 评分进行评估,评分越高代表患者越不依赖护理人员,日常生活能力越好。④统计两组患者治疗过程中药物不良反应发生情况,包括谷丙转氨酶(ALT)升高、胃部不适。⑤疗效判定标准:治疗后参照NIHSS 评估疗效[4],NIHSS 评分减少≥90%为基本痊愈,减少70%~89%为显著进步,减少30%~69%为进步,减少<30%为无变化,总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效对比 B组患者临床总有效率为94.34%,高于A组的81.13%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效对比[n,n(%)]

2.2 两组患者治疗前后CRP 水平对比 治疗前,两组患者CRP 水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1、2 周,B组患者CRP 水平显著低于A组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后CRP 水平对比(,mg/L)

表2 两组患者治疗前后CRP 水平对比(,mg/L)

注:与A组对比,aP<0.05

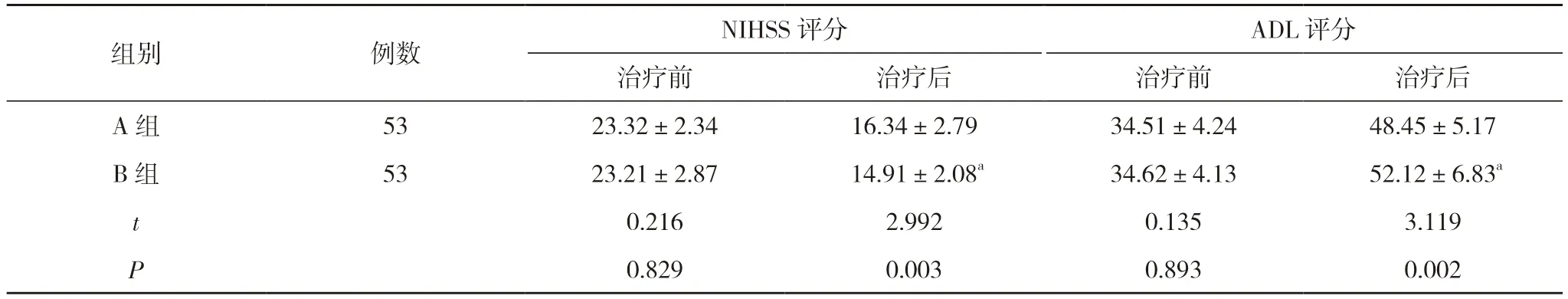

2.3 两组患者治疗前后神经功能缺损程度及日常生活自理能力对比 治疗前,两组患者NIHSS 评分、ADL评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,B组患者NIHSS 评分低于A组,ADL 评分高于A组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后NIHSS 评分、ADL 评分对比(,分)

表3 两组患者治疗前后NIHSS 评分、ADL 评分对比(,分)

注:与A组治疗后对比,aP<0.05

2.4 两组药物不良反应发生率对比 治疗过程中,A组患者发生ALT 升高、胃部不适各2 例,不良反应发生率为7.55%(4/53);B组患者发生ALT 升高1 例、胃部不适2 例,不良反应发生率为5.66%(3/53)。两组患者药物不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

现阶段针对进展性缺血性脑卒中的治疗主要是药物治疗[5,6],而丁苯酞、氯吡格雷、阿司匹林作为治疗该疾病的常用药,均有显著的治疗效果。本次研究结果显示:B组患者临床总有效率为94.34%,高于A组的81.13%,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后1、2 周,B组患者CRP 水平分别为(16.79±1.81)、(8.71±0.68)mg/L,显著低于A组的(17.84±1.97)、(12.34±1.79)mg/L,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,B组患者NIHSS 评分低于A组,ADL 评分高于A组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者药物不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。说明,丁苯酞、氯吡格雷、阿司匹林的联合应用具有较为显著的临床效果及价值,可以作为治疗进展性缺血性脑卒中的首选方案之一[7,8]。然而氯吡格雷本身是没有活性的物质,在体内需要通过代谢为活性产物从而发挥抗血小板聚集的功效,因此其药效与人体内的代谢酶相关,且作用时间比较长。阿司匹林是血栓素A2抑制剂,与氯吡格雷都属于抗血小板药物,都具有抑制血小板凝聚、减少血栓形成的作用。阿司匹林通过花生四烯酸途径来使血小板功能减弱,进而降低血小板的聚集能力[9]。但是阿司匹林在发挥重要药理机制时,也存在一定的副作用。如可能造成胃肠道的黏膜损伤,并且由于影响血小板的功能,可能导致出血事件的风险增加。氯吡格雷与阿司匹林相比,其安全性更好,对胃肠道的刺激要少一些,临床出血发生几率也相对较小[10]。因此,在临床上选择阿司匹林、氯吡格雷联合应用,以减少药物不良反应的发生,同时提升抗栓作用。丁苯酞为神经保护药物,主要作用是保护线粒体功能,其可抑制谷氨酸释放及花生四烯酸生成,清除氧自由基,提升抗氧化酶活性及脑血管内皮一氧化氮(NO)、前列环素(PGI2)水平,从而改善脑部血液循环,同时丁苯酞也可以改善脑代谢,对于脑神经细胞的损伤具有促进恢复的功效,可有效改善脑缺血导致的神经功能缺失程度[11]。但是丁苯酞在使用过程中个别患者可能会出现轻度的转氨酶升高,而停药后转氨酶可以恢复正常,因此应用安全性也相对较高。将三者共同应用到进展性缺血性脑卒中的治疗中,既可以发挥出高效的抗栓作用,同时还可以对脑组织进行保护,并促进局部循环,改善神经功能缺损程度,从而显著改善患者预后。此外在三者的共同应用下还可以显著降低CRP 水平,CRP 增高意味着人体内发生异常改变,有可能是感染的原因所导致,也有可能是非感染性的原因所导致,而症状消除后其含量则在1 周左右会下降至正常[12]。因此CRP 水平能够反映脑组织缺血梗死后的急性炎症反应,故可以作为评估病情活动和监测治疗效果的指标。

综上所述,丁苯酞联合氯吡格雷、阿司匹林治疗进展性缺血性脑卒中具有显著疗效,可有效降低患者血清CRP 水平,改善神经功能缺损情况,显著提升疾病预后质量,值得在临床中进一步推广与应用。