新冠肺炎领域研究热点及演化路径可视化分析

叶雪菲 王倩倩 刘思娴 李文文

一、新型冠状病毒肺炎背景

2019年底,新型冠状病毒肺炎在我国暴发。由于该类型病毒具有潜伏期长、传染性强、变异率高等特点,对我国乃至全世界的人们造成了极大的影响[1],这种影响不仅仅存在于人体健康方面,甚至存在于政治关系、经济发展、文化传播、心理健康及在线教育等方面。且因为这种新型冠状病毒与2003年的非典(SARS)相似却又不太相同,使得人们对于它的认知存在于一种留白的状态。至此,我们可以发现在新冠病毒领域具有大量可挖掘信息与学术研究可行性,许多专家学者开始对其进行深度探讨与追踪分析。

自2019年底新型冠状病毒肺炎在武汉暴发以来,有关新冠肺炎的研究呈现爆发式的增长,研究主题涉及公共卫生事件、新冠肺炎的防控方法、影响因素分析、常态化管理等。但从整体上来看,研究的主题较为分散,缺乏从整体构建链式结构,且未结合实时报道对研究成果进行关联性的研究。基于此,本研究从宏观角度利用CiteSpaceV知识可视化软件,用科学计量和文献计量的方法寻找新冠的研究脉络、发掘文献的主要研究机构、研究主题、研究热点、研究前沿以及对未来趋势的展望。这对于研究新冠发展状况具有一定的理论意义和现实意义。

二、文献特征分析

本研究在中国知网(CNKI)中与新冠肺炎相关的文献进行检索,检索关键词设为“新冠疫情”或“新冠肺炎”,选择期刊论文,且勾选“北大核心”“CSSCI”和“CSCD”三个数据库,共检索到6552篇文献。下载并导出文献记录,通过CiteSpaceV软件选择关键词进行共线分析和聚类分析,对发文机构合作关系、时间线图谱等进行可视化分析。

(一)发文机构合作关系分析

本研究使用CiteSpaceV软件绘制知识图谱以观察学科研究的学术氛围和学术动态。由于2019年底中国才暴发对于新冠肺炎的广泛关注,所以本研究将数据的年度区间设置为2019—2021年,以1年作为一个时间切片,绘制共线网络知识图谱。运行结果显示,network:N=230,E=98,(Density=0.0037),节点有230个,连线有98条,密度为0.0037。

从结果来看,节点比较分散,连线条数也不多,说明机构之间联系较为松散,不是很紧密。但各个研究所和高校院系之间仍然有合作,中国科学院、中国财经科学院研究院、哈尔滨工业大学、中国人民大学、中国农业科学院等机构之间联系密切,形成了密切的合作关系网络,大部分的研究机构和高校院所也在此网络之内。图1的左上角是中国社会科学院的各个海外研究所所组成的合作网络,新冠肺炎疫情如今已传播至全球,研究新冠肺炎是全体人类的共同课题。图1的右上角是中国中医科学院的各个研究所组成的研究网络,其余自主研究的院校有复旦大学、中国传媒大学、北京大学、武汉大学等,这些院校资源丰富,实力雄厚,能够自主开展研究。但如果各个高校之间愿意开展合作关系,实现资源共享,共同进行研究的话,定能取得更好的研究效果。

图1 发文机构共线图

图2 Timeline时间线图谱

(二)Timeline时间线图谱分析

为探究新冠肺炎领域的研究热点变迁情况,本研究借助CiteSpaceV软件绘制了该领域的热点变迁Timeline时间线图谱。关键词共现分析可以将期刊中研究的关键词提取出来进行可视化,利用关键词时区共现图谱分析研究领域热点,可以更为直观地看出不同年份的研究热点以及研究趋势,最后得到的新冠肺炎关键词时区共现图。其中,节点数字表示关键词在研究中出现的频次大小,节点越大说明研究频次越高,反之则越低;节点间的连线越粗,关键词间的共现关系越强。关键词共线反映的是文献之间的内在联系,在一定程度上表明了文献之间的继承和发展关系,有助于发现某一学科知识领域的研究共同体。

通过分析发现:①在2019年之前即出现“中日关系”“人工智能”“突发事件”“应急管理”这四个关键词,说明在新冠肺炎疫情暴发之前,研究人员已经大致做好对“突发事件”的研究;②在2019年,“新冠疫情”和“新冠肺炎”这两个词,节点最大,说明研究频次最高,2019年新冠肺炎暴发时,引起了诸多关注,包括“疫情防控”“传染病”“影响因素”等词;③在2019-2021年间,新冠肺炎研究的关键词多出现“网络舆情”“主流媒体”“常态化”“焦虑”“新冠疫苗”等词,说明新冠肺炎持续的时间长,学者们逐渐从关注“新冠肺炎”上转向到关注到“人”的身上,关注人们的心理健康,同时国家和主流媒体对网络舆情进行了监控;④在2021年出现关键词“旅游业”“机遇”“舆论引导”“恢复期”等词,说明对舆论要加强引导,同时研究人员之后的研究重点在新冠肺炎恢复期背景下的“旅游业”和“把握机遇”上。

三、研究热点及聚类分析

(一)关键词聚类

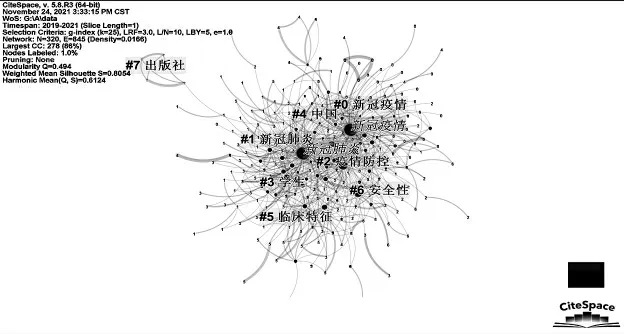

本研究通过聚类分析得到8个聚类(如图3所示),反映了2019-2021年新冠领域的研究主题及热点,具体为:(0#)新冠疫情、(1#)新冠肺炎、(2#)疫情防控、(3#)学生、(4#)中国、(5#)临床特征、(6#)安全性、(7#)出版社。

图3 关键词聚类

(二)研究热点分析

研究热点是指某时间段社会各界广泛关注的有内在联系的科学研究专题。本研究根据国内新冠领域已经聚类出的8个研究热点及相关文献发现,尽管不同学科的学者从不同的角度、采用不同的方法对新冠进行了研究,但是基本的研究单元非常固定,主要有以下五类:

(1)新冠肺炎与社交传播

本单元的研究热点主要是关于新冠肺炎的传播方式、传播影响、传播效果以及网络舆情等。新冠肺炎于我国而言是一场巨大的突发性公共卫生事件,于世界而言,更不例外。此次新冠肺炎信息传播与信息扩散主要发生在社交媒体情境下,社交媒体在舆论中扮演了重要角色[2]。除了传统的主流媒体和商业媒体以外,自媒体与用户等均成为新冠肺炎信息传播的重要节点[3]。因此,有关机构与用户的传播媒介选择、媒介接触渠道、传播行为、传播动机、传播内容偏好、传播影响因素以及信息准确度等方面均是学者研究的着重点。

(2)新冠肺炎与公共管理

自2003年抗击SARS胜利后,中国开始重视应急管理工作,积极推进“一案三制”,即应急预案和应急体制、机制、法制应急管理体系建设。从国家各级机关单位应对武汉突发新冠肺炎的反应情况来看,我国的公共卫生和应急管理体系反应与指挥水平仍待提高[4]。此外,部分学者围绕公共危机与社会治理展开研究,如汪伟全等人对公共危机背景下居民响应社区治理的情况进行研究[5]、张蔚文[6]等人结合新冠肺炎与杭州“智慧城市”建设研究如何推动新冠背景下的社会治理等。

(3)新冠肺炎与心理健康引导

疫情突袭,“健康”“教育”等关键词一度活跃在公众的视野中,以“健康”“教育”为主要视角的文献中,“新冠防控”“心理健康教育”“焦虑心理”等词条也是学者们研究的热点。新冠肺炎疫情防控期间,民众出现了不同程度的焦虑等心理健康问题,焦虑发生率高达19.2%,其中重度和中度约为4.4%[7]。部分学者发现,在校生、毕业生们面临学习、就业和升学压力而产生的无形的焦虑和恐慌长期存在[8];老年群体的身体健康、基本生活和心理健康面临着更大的威胁[9]。

(4)新冠肺炎与在线教育

新冠肺炎的高传播性和高变异率对学校的教学产生极大影响。学校开展线上教学,学生获得了前所未有的学习自主性和自我调控的空间,教师则从知识的传输者转变为知识的促进者和评价者,教师和学生的角色转型正好是支撑和体现信息技术在教学中融合的核心价值[10]。要做好原有教育生态与在线教育的结合,前瞻性的研究,形塑以人为本的教育生态系统[11]。

(5)新冠肺炎与商业经济

本单元主要聚焦如何在新冠肺炎疫情期间尽可能地稳住国民经济以及如何利用新冠肺炎为医疗单位、医护人员、社会企业甚至于国民、国家服务。其主要有三个研究方向:一是围绕医疗展开,加快医疗器材的创新研制、新冠灭活疫苗及新冠疫苗加强针的研发与接种;二是围绕社会保障展开,维护好医学生及医疗科研工作者的科研资金管理、医护人员的生活及工作保障;三是围绕大国社交展开,建立良好和谐的国家外交状态、在保证安全的前提下积极与其他国家建立经济合作关系,维持国民经济的稳步发展、保障国民的生活必需品等的供需平衡。

(三)脉络演进及前沿趋势

趋势演化是指某一研究领域或者话题在发展过程中所呈现的阶段性特征及演化路径。通过上文的关键词聚类、时间线图谱,可以发现其知识基础、发展过程以及热点演化趋势。具体演化进程如下:

①2019年之前暂未出现“新冠疫情”或是“新冠肺炎”等关键词,对新冠肺炎的研究处于“潜伏期”,但出现“突发事件”“应急管理”等词,说明研究人员对此类事件是有潜在的研究的,但研究的人员和文献数量并不是很多;②2019年新冠肺炎暴发的年份,同时新冠肺炎的研究迎来“井喷期”,包括引发对“疫情防控”“影响因素”等研究。对新冠肺炎的研究有助于疫情防控,与社会的发展息息相关;③2020-2021年间,新冠肺炎作为新的研究课题,开始进入系统研究阶段。此阶段的研究大多具有“与时俱进”的特点,有着明显的时事政治或者新闻热点的倾向。比如研究人员关注人们的心理健康,研究新冠肺炎对人所产生的影响,研究新冠肺炎对社会生活的多方面的影响,比如“线上教学”“焦虑”等等。比如研究“网络舆情”的监控,“主流媒体”“社交媒体”等的特征。疫苗研发结束之后,对人们的接种意愿进行研究。以及到后期,疫情处于恢复期时,对“旅游业”及其他产业所遇到的机遇进行研究分析。

综上所述,新冠肺炎的研究在初期阶段,以概念性的探索为主。在此之后进入了研究的井喷期,针对“新冠肺炎”本身及“疫情防控”的研究占多数,在2020年之后,更多的是关注人,关注人们的身心健康和社会生活。新冠肺炎领域的研究出现了不同学科的交叉融合,最为明显的就是与传播学结合。在2021年,研究重点主要是在恢复社会生活上,包括不同行业所面对的机遇和挑战等。

四、研究建议

国内有关于新冠肺炎研究的知识图谱,可以给未来的新冠肺炎的研究发展提供了建设性的参考,本研究基于目前的新冠肺炎发展状况尝试从三大层面,即宏观层面把控、中观层面干预、微观层面引导而提出相关的研究建议,具体内容如下:

(1)宏观层面把控

综合过往研究内容及影响范围,大多数学者的研究重点集中在单学科应用与细碎数据分析,且大部分为定性与定量相结合的方式,往往没有从宏观角度上进行整体把控,缺乏一定的模块联动化探讨及鲜明的研究方式方法。在数据化时代,可充分发挥大数据带来的便利,利用云计算与人工智能以及区块链技术,采用学科交叉、板块联合对研究领域继续深度扩展。通过把控政治、经济、文化等多方面契合时代发展方向的实时数据与文献资料,拓宽研究维度。

(2)中观层面干预

在中观层面上,研究对象主要是针对社区、社会组织机构和学校。在社区方面,多数学者借鉴“韧性城市”“韧性社区”理论,对建立应急管理体系进行研究,但研究较为单一,可以扩大研究的广度。在社会组织方面,主要是通过模型构建的方式来提出社会组织参与公共治理的路径创新,同时政府和社会组织的相互关系和相互作用也是学者研究的重点。在学校方面,不少学者对学生体育锻炼,在线学习进行研究,研究较为分散,学者可以尝试构造链式结构。同时数字鸿沟加剧了教育的不公平,学生的信息素养和情感教育方面较为欠缺,学者可以从这一方面着手,尝试探寻一条较好的路径,重建教育生态体系。

(3)微观层面引导

纵观已有的有关新冠肺炎的文献,不难发现其涉及到微观层面的内容大抵不超过媒体传播影响、技术发展影响以及受众心理影响。在媒体传播影响方面,中心化传播使得社会民众不断地接受着较为及时的官方消息,而去中心化传播促使“人人都是传播信息提供者”。但由于去中心化传播导致信息失真现象时而发生,因而伴随着新冠肺炎疫情发生的是“信息疫情”。由此可见,新冠肺炎疫情防控期间要尤其注重将中心化传播与去中心化传播相结合。在技术发展影响方面,大数据技术便利了社会民众的生活,但由此带来的“信息茧房”使人们深受其害。在受众心理影响方面,新冠肺炎来势汹汹,社会民众常感恐慌而深陷焦虑的心理状态中。不论是在平日的言语表达中,还是社交信息转发行为中。或许,学者们可以从此方面着手,探寻民众的心理与动机而找到一条解决之路。

五、结语

本研究基于可视化视角,从关键词聚类、文献特征分析和研究热点分析三个方面构建分析模型,以中国知网(CNKI)中与新冠肺炎相关的文献为研究对象,通过CiteSpaceV软件对调查结果进行分析,得出了新冠疫情的研究主题和热点在社交传播单元、公共管理单元、心理健康单元、在线教育和商业经济单元五个方面有较强的关联性,研究大方向主要从关注“新冠疫情”本身向关注“人”单位方向发生转变,但“新冠疫情”本身的研究和“疫情防控”仍是学者和各个组织研究的重点。