文化记忆嵌入乡村振兴的路径与跨界实践

郑 燕

(山东财经大学 文学与新闻传播学院, 山东 济南 250014)

随着全球化、工业化与城镇化的推进,村落边缘化与同质化现象严重。对乡村文化记忆的研究是传统文化研究的一部分,更是将文化记忆转变为乡村文化振兴的重要落脚点。村落这一自然空间通过一代代人生活与情感的叠加变成了情感场所,山川形胜、建筑地名、道巷闾里以各种形式记录或承载着当地的文化记忆。现代性消解乡村记忆的同时也重构了乡村记忆,乡村的记忆力量、记忆主体与记忆场所变换沉浮,重拾乡村文化记忆的碎片,重塑文化地景与记忆场所,对于重新认知乡土社会、推动乡村振兴具有深刻的理论与现实意义。

一、村落、文化记忆与乡村振兴

村落是我国社会最基本单元,其空间形态、表现形式蕴涵着丰富的历史文化信息,是我国传统文化及其思想建构的基础和根植的土壤。村落的道巷闾里、胡同宅院、山水田园以及人们的生活习俗与生产技艺借由人们的经验、情感和记忆组成了独有的“文化景观”,成为“陈列在大地上的遗产”。

村落作为民族文化起伏兴衰的记忆场,既形塑了过去又影响着未来。2020年中国大陆自然村为236.3万个,比2010年(273万个)减少36.7万个;2000年(353.7万个)至2010年这十年减少80.7万个村落。现存236万个村落情况也各不相同,有的村落由于自然条件、历史传统、人口结构等因素空心化严重,既不具备乡村振兴的人才、也不具备产业发展的自然资源,衰败或消亡是历史的必然;还有部分村落自然条件、文化要素、交通条件良好,大部分村民还在这块土地上生活,这是如今现存村落的主体,在乡村振兴中可以因势利导做好村落基础设施建设,满足当地村民的生产生活,对丰富的文化遗存做好保护与展示,发展传统农业与旅游产业相结合的乡村振兴模式;还有部分村落原有生产生活方式的匹配状态逐渐瓦解,村民与土地的依附关系日渐疏远,村落原有的功能发生了改变,外来人口逐渐增多,人口结构变得多元,这类村落集中在城市边缘,最容易通过产业与行业振兴实现乡村振兴。

乡村衰退成为全球性的问题,工业革命、城市化改变了传统农业社会结构,“农村人口外流也带来外流地区的衰落,素质最好的人员出走,社会僵化,农业固守成规,农民带着怀旧的忧伤情绪回顾失去的往昔”,重新发现乡村价值,推进乡村振兴成为时代赋予的使命。截至2020年11月,我国乡村常住人口50979万人,占全国总人口的36.11%,即使进城的 2.856 亿农民工也还要依托农村和农业,因为他们的父母或子女还在农村,一旦进城失败,仍要返回农村,所以,实现乡村振兴成为时代赋予我们的历史使命。2022年中央一号文件再次重申推动乡村振兴要“加强农耕文化传承保护,推进非物质文化遗产和重要农业文化遗产保护利用”。保留乡村的地域特征和乡土特色,有个很重要的前提就是需要重新梳理乡村文化记忆、挖掘文化遗产,评估它们对当今社会的价值和意义。

文化记忆为乡村振兴提供了一个认识、理解与反思乡土社会的视角。“在人类生活的文化定向中,记忆是一种巨大的力量”,二十世纪初,社会科学领域对人类记忆的认识从个体主义立场转向了文化与历史的学术研究立场,涂尔干和哈布瓦赫是社会学领域早期记忆研究的代表。在哈布瓦赫看来,各种社会组织、阶层、家庭、宗教等群体都拥有各自的集体记忆,当下性与建构性是集体记忆的重要尺度。而扬·阿斯曼则对哈布瓦赫的“集体记忆”概念进行了细化,提出文化记忆概念,他认为文化记忆是不同历史时期渗透在人们的日常生产生活、景观场所和行为方式上全部知识的总概念,这些知识内化为文化成为社会运行的行为规范和伦理尺度。哈拉尔德·韦尔策总结哈布瓦赫与扬·阿斯曼的记忆研究,认为互动沟通是记忆的主要方式,“它系于活着的经验承载者和交流者们的存在,因而大约延续八十年即三四代人之久。”乡村的文化记忆是由村落历史、神话传说与生产生活经验互构而成,以文字、图片、档案资料、行为模式(礼仪、纪念仪式等)中储存知识的形式存在,它与村民的生活体验世代叠加形成价值观念,以某种具体的形式支配村民的行动,形成乡土社会的文明秩序。“不同的时代和辈分之间共有知识如果丢失的话,他们之间的对话将会断裂,”乡村基本生产生活秩序也会难以维系。

对村落的文化记忆进行系统的挖掘、梳理和描绘,不只是乡村文化的展现,更是为这一地区的村落景观修复、乡村治理和现代化乡村建设提供地域文化资源和发展驱动力,对于塑造一个地方的形象具有重要的意义。“记忆不仅沟通个人与社会,而且本身具有的历史性清晰地展示乡土世界的过去、现在和将来。它投向将来,并构成现在的在场。”农业农村现代化要立足乡村地域特征,保留优秀传统乡土文化的同时发掘乡村多元价值,促进传统农耕文化与现代文明融合发展,所以,文化记忆也需要在变动的社会框架内适应时代的新内涵与新形式批判性地继承与发展,一方面要得到村民的认可与接受,另一方面也要与时代的价值观相洽。所以,通过乡村文化记忆研究,乡村文化的丰富性会有较大的机会被呈现出来,从而使乡村在重焕生机的道路上有更多发展机会。

二、文化记忆嵌入乡村振兴的现实路径

村落丰富的历史文化信息蕴含在历史典籍、文物遗存、仪式庆典、日常生活、村规民约、民间艺术等各类物质与非物质文化遗存中。相对于经典文献和出土文物,村落所承载的记忆信息更鲜活,它不仅记录着村落的起伏兴衰,还承载着丰富的社会记忆、民族及地域文化信息,是我们认知农耕文明、传承中华文化的典型记忆场。在乡村振兴过程中,将村落的现实情况进行分类统计,通过文化记忆重新认知与评价乡村资源,找寻并建立记忆场所,使乡村社会重现生机当是乡村振兴的应有之义。

(一)“记忆在地化”是文化记忆参与乡村振兴的出发点

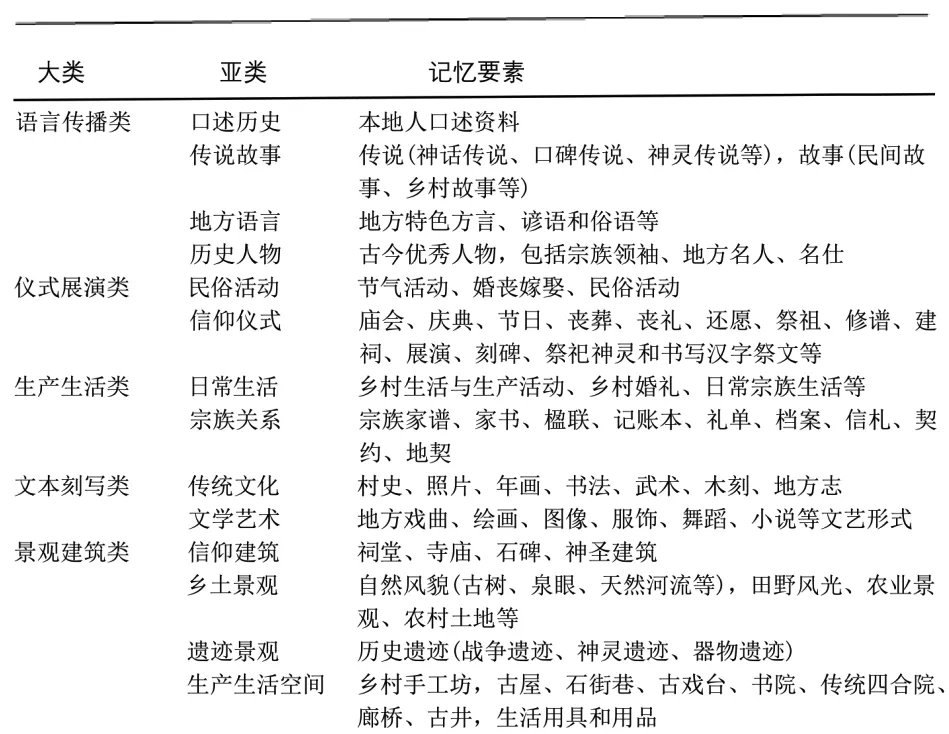

图1 传统村落文化记忆要素构成

文化是乡村的精神底色。记忆在地化是让“文化”与“地方”相遇、对话的过程,是弄清文化以什么样的形式经年累月后仍保持本色的过程。通过记忆“聆听过去传来的声音”,更好地指引现代化乡村建设,为讲好新时代“乡村故事”提供文化与思想的助力,这是文化记忆参与乡村振兴的出发点。

乡村记忆是生活在这片土地上的村民通过语言文字、建筑空间、手工技艺等媒介符号叠加累积形成的记忆,“不仅强调主体对乡村空间的田园风光、历史建筑、文化遗产、民风民俗等自然与人文地理要素的历史记忆,更注重记忆形成过程中的社会环境因素影响和空间映射。”记忆的载体既包含物质层面的山川河流、田园房舍、巷道邻里等,又包括非物质层面的诗歌、典籍、制度以及仪式。依据记忆的形式和记忆要素的构成,将乡村记忆类型划分为语言传播类、仪式展演类、生产生活类、文本刻写类、景观建筑类(如图1)。

村落依据文化记忆要素类型建立传统村落文化谱系,使之成为强有力的记忆容器。比如山东邹城拥有千年历史的上九村,在记忆活化乡村的过程中,首先将生活空间(明清时期石头建成的街巷、石质住宅院落、老学堂、古戏台、老廊桥、作坊店铺)、信仰空间(玄帝观、爷娘庙)、文化传说(梁祝结拜地、秦皇故道)、名人故居(萧进士院、六合院等)存在于文字档案、艺术作品、民间故事里的记忆整理挖掘,通过旅游活化记忆使上九山村焕发新的生机。章丘三德范村突出“巷道文化”的记忆特征,石子口则以“长城村落”记忆为主,将历史事件、人物、记忆、传说等精神层面的东西,进行视觉化的在地叙事,使其成为书写在大地上的遗产。记忆是生活的肌理和意义,“记忆在地化”作为一种新的书写和表征方式,不仅能够将在地文化存留、保护,还能将部分文献记载、口述历史、真实故事或者虚构传说通过技术实现“情景再现”,使人们获得实实在在的场所寄托。

(二)空间记忆与地景再造是重塑乡村记忆场的过程

地理和社会空间作为文化记忆的重要容器不容忽视,“记忆在地化”是历史文化与“地方”对话的过程,而空间记忆与场景再造是将“记忆”变成可落地、可物化的切入点,是重塑乡村记忆场的过程,也是“文化地景”书写的过程。

村落的地理与社会空间是世代生活在这里的村民记忆的重要载体,人们通过长期交往形成社会礼仪规范、风俗习惯与价值取向,在村落这一场域内村民的体化实践与刻写实践交融叠加留下丰富又鲜活的“地景”,如街巷、院落、祠堂、寺庙、廊桥、碑刻、古井、老树等既是村落文化记忆的载体又是在地的“文化景观”。美国地理学家卡尔·索尔认为地景是文化最清楚的表达,他强调文化的能动性,自然环境只是文化展演的舞台或者素材,文化地景是文化作用于自然环境呈现出来的结果,“当外来文化介入后,文化地景将再度获得新活力,一个新的地景将叠置到旧有地景的残骸上。”

文化地景的建设不仅将记忆物化,还将产业、生活与地方陈列及展示结合,是文化记忆参与乡村振兴的积极实践。档案馆、博物馆、宗祠庙宇等空间因象征性光环赋予其上而成为记忆的场所。我国很多地方在探索乡村记忆实践模式的时候往往是通过建设农村文化礼堂、乡村记忆博物馆、纪念馆等形式将具有地域文化特色和时代象征的“刻写记忆”放到这些公共空间,有的村落试图通过重修宗祠庙宇唤起人们对宗族、地缘、传统礼俗的记忆,重塑人们符合时代要求又带有传统印记的文化信仰和价值观;而仪式庆典、周年纪念、地方戏曲、手工技艺等因其礼法秩序、教育教化、生存生活等作用而成为功能性记忆场;还有一种记忆的方式就是“乡村生活史”,乡村过去的生产生活通过图文刻写、当前的生产生活通过“体化记忆”的方式进行代际传递,对于村民来说他们最普通的日常生活场景通过原生态展示成为游客难得的体验,比如我国云南丽江泸沽湖摩梭人的日常生活成为游客难忘的体验,韩国安东河回村因其完全保留了李朝时期住宅式样和村落形态,通过记忆再现了“河回假面舞”、发展了“河回假面”产业,河回村成为韩国传统生活“活着的记忆”。

在城市化与现代化并行的今天,文化振兴应是乡村振兴的应有之意,重建乡村记忆场,“让死者不朽,让无形的东西有形化,将意义的最大值锁定在最小的标记中,将这些东西变得引人入胜。”文化记忆通过空间、仪式以及身体的在场沟通过去与未来,同时为乡村文化产业振兴提供资源。记忆载于符号、空间、仪式、器物乃至身体之中,这些具象之物构建了乡村记忆场,千百年来逐步叠加淘洗形成各具特色的地域文化。

(三)记忆的数字化表达是乡村文化资源活化利用的途径

数字化是乡村经济发展的新方向,是我国农业农村现代化和全面乡村振兴工作的重点。2021年中国农产品网络零售额为4221亿元,同比增长25.4%,中国生态旅游游客量为20.93亿人次,同比增长超过12%。借助社交媒体平台,依托当地特色资源打造乡村IP,乡村文创、特产美食、生态观光等体验类项目逐渐走红,乡村数字经济的潜力快速释放。

多元文化记忆为乡村数字文化产业的发展提供丰富的特色资源。在乡村振兴的过程中,对具有历史与文化价值的村落实施数字记忆工程:首先是资源的数字化,全国范围内进行传统村落数字库建设,对村落的基本要素、各级各类文物点、有价值的文化资源进行数字化统计、存储,这类信息性保存属于“记录性”生产,能够在避免破坏风险的同时还能让观者进行虚拟体验;其次是传统技艺的数字化,对非物质文化遗产制作工艺进行数字化记忆,采集、成像、虚拟复原、场景再现等都是当今流行的记忆方式,如浙江南宋官窑博物馆应用AR技术再现800年前的龙窑烧制场景;再次是场景的数字化,通过虚拟现实技术进行乡村重要节庆仪式或者纪念场景的复原,通过沉浸式、交互性场景设置,使游客获得穿越历史的沉浸式体验,如乐视平台上线《清明上河图》VR短片,观众可以在清明上河图里穿越梦回繁华的汴京,也可以跟随大英博物馆3D动画进入《秋林读书图》的山水画卷中。对于身处现代化与城镇化挤压的村落而言,通过数字化记忆可以做到永记在案、活化利用、协同发展,使村落文化记忆真正得以活化。即使某些空心村落遗失在了时代的荒野,多少年过去,我们依然可以通过数字记忆重建它昔日的辉煌,或者在原有文化基因上创新其文化或社会功能,所以“探讨记忆与乡愁,既不是厚古薄今,亦不是无病呻吟,而是文化自信、城乡复兴的源泉。”

“文化遗产是文化记忆和集体记忆的产物,可以说,遗产本身就是一种记忆”,数字化时代的乡村振兴,无论是数字创意+产品模式、数字内容+传播模式还是数字平台+文旅模式,都是依托当地独有的文化记忆与文化资源,通过数字创意激活文化元素,如故宫、陕西博物馆、上海博物馆等通过技术+数字文创方式,使无形的文化记忆与有形的文化遗产通过数字技术转化为文创产品。乡村记忆与村落遗产的活化还可以通过与旅游业的协同发展来实现,文化遗产如文字、风俗、传说、历史人物、手工技艺、民歌戏曲、舞蹈绘画等艺术通过文化与技术创新的方式进行产业化开发,如陕西袁家村以传统民俗和创意文化为核心进行多层次、跨业态IP产业化开发,将农家生活、民俗活动融入场景概念创新开发体验类农耕文化产品,将杂耍、秦腔、皮影等民间艺术与关中特色建筑空间融合打造关中艺术产品,多元化、多业态打造“袁家村”这个乡村文化旅游IP。还有西塘、乌镇、西递等自然资源和文化资源俱佳的古村落在第一轮的旅游开发中,各级政府动员社会资本参与村落遗产保护与产品开发,完成了作为旅游目的地建设,它们的文化内生力来自村落丰富的遗产资源,包括物质的、非物质的文化记忆。乌镇显然比其他地方更具创新性,它在完成了“留得住乡愁”这一使命后谋求新的产业定位,紧抓互联网和旅游业两条主线,实现了从“水墨乌镇”到“云上乌镇”的转型,从中国的一个旅游小镇变为世界互联网的乌镇,乌镇在把遗产资源转化成旅游产品的同时更进一步谋得了产业的振兴。

三、文化记忆嵌入乡村振兴的跨界实践

从二十世纪三四十年代梁漱溟、晏阳初等知识分子进行的以社会改造与文化转型为目标的乡建运动,到二十一世纪初“全面建设小康社会”的新农村建设,再到现在全社会、各领域怀有极大热情参与的乡村振兴,无论是知识分子发起还是政府主导的各种“乡建”实践,都尝试运用不同模式参与到乡村振兴的潮流中。目前,从文化记忆视角嵌入乡村振兴的跨界实践主要有两种模式:一种是以艺术家、建筑师为主体的“艺术乡建”模式;还有一种是以文化学者与地方政府合作,文化资源调查与研究先行,文化地景再造与乡村旅游开发协同共生模式。

在乡村振兴的时代背景下,一批拥有田园梦想的艺术家走进乡村,通过文化资源数字转化、艺术启蒙、现代生活观念引入、产业开发等路径,以期实现“对文明传统的再追索及当下社会的再修复”。从碧山到许村,从青田、景迈山到沂源桃花岛,欧宁、左靖、靳勒、渠岩等艺术家“实践出一种能与地方文化生态、历史文脉、权力网络与信仰体系发生持续关系的语境和意识场”。他们首先从文化记忆视角梳理当地的自然景观、建筑遗存、生产生活、人物故事、民俗信仰、文学艺术等历史文化资源;再通过“艺术”方式将不同的文化元素和基因转化为场景和故事,“在尊重乡村在地传统及村民诉求的基础上,用情感融入和多主体互动的温和方式建立情感共同体,使乡村社会整体复苏,以缓慢的方式修复乡村完整的天地人神世界”。艺术家们在尊重地方性知识和文化记忆的基础上,竭力保留村落原有的历史记忆与文化元素,让不同时代的文化痕迹和乡村气息在今天的生活中融汇共生,形塑当今的乡村文化价值与社会形态,建立适合现代性的“乡村共同体”。

除了艺术家外,还有部分文化学者走进乡村,通过地方政府委托或项目合作的方式为美丽乡村建设、历史文化名村及乡村旅游开展文化资源调查与文化记忆的整理,为村落的文化地景再造与乡村旅游协同发展提供“文化底本”。比如中南大学、天津大学、中国人民大学等高校成立传统村落保护与发展研究中心、文化振兴乡村研究中心,对村落的历史文脉、资源环境、建筑营造、生产生活、文化教育、宗法礼制等物质与非物质文化遗产进行调查研究,建立遗产档案、书写乡愁记忆,为当地村落保护与开发提供了详实的文化史料与口述记忆。还有的学者如浙江大学跨文化研究所吴宗杰教授把村落振兴看作是一场“地景文化”建设,他在浙江东坞山村文化遗产研究、青岛青山村记忆研究以及长城村落遗产与历史景观研究中将“文化地景”概念贯穿始终,他认为“地景”并非自然实体,而是记忆实践的结果。“一旦文化记忆在某个胡同角落、建筑物、山川、田野被在地化,这一地方就成为地景,成为可观、可视的历史足迹。”传统村落包含丰富的不同时代留下来的文化碎片,文化资源的挖掘与记忆的整理就是着力收集这些记忆碎片,对空间与场所进行“文化地景”的深度再造,使这些具有文化属性和地域特色的“地景”逐渐成为符合当今审美与消费的“网红打卡地”,比如莱芜卧云铺景区一线五村,齐鲁古商道、唐代古槐古井、宋代高山梯田、明清石屋石碑这些具有丰富历史记忆的“文化地景”吸引着不少游客回归乡村,体味乡愁,实现了文化地景再造与乡村旅游协同发展的融合模式。

四、思考

我国两百多万个村落的自然、交通、历史、文化资源各不相同,在乡村振兴过程中不可能等同视之。有些村落的湮灭是社会发展的必然,这片土地及土地上的人完成了他们的历史使命与角色,土地用作他途,人口辗转迁徙他处,记忆要么在历史长河中湮灭要么存于数字化记忆空间,或许在某个合适的历史节点能够唤起一种新的角色,如日本越后妻有因为交通和落后的生产方式被年轻人抛弃,空心老龄化严重,但因其风景绝美的梯田和川端康成笔下的“雪国”吸引了众多国际知名艺术家来此留下了大量优秀作品,二十年间逐渐成为世界级艺术村,我国类似的村落如北京宋庄、山西许村、山东沂源桃花岛,它们用艺术拯救乡村,修复人与土地的依存关系,成为乡村振兴的样板;还有部分村落自然与历史资源丰厚,生产与生活方式传统,在乡村振兴中主要解决现代生活诉求与历史文化传统冲突的矛盾,所以首先要做的就是整理、挖掘这些村落的历史脉络、家族兴衰、风土人情、技艺传承,通过记忆唤醒、空间展示和资源活化的方式让这些村落重焕生机,是与旅游产业结合开发乡村旅游的最佳选择;还有部分村落由于与城市相近,作为城市人财物的“蓄水池”,在产业互补中保持村落较好的交通、技术、经济条件,有相对稳定的人口和较好的基础设施,这些村落在乡村振兴中要起到产业振兴的带头作用,这类村落需要唤醒的是传统仪式、手工艺以及传统产业的记忆,将传统记忆与互联网+结合,提升产业模式,带动周边村落以产业化模式共同发展。

乡村振兴首先是人的振兴。在我国当前的基本制度设置中,一方面农民可以自由进城务工经商,也可以选择进城安居生活; 另一方面国家为农民保留了返乡退路,以备进城失败的农民可以退回农村。可是,这些在城市打工多年逐渐老去的农民工是否还有体力和能力返乡务农?那些跟着父母在城里长大的农村孩子是否有务农的能力和体力,是否还有“乡愁”?乡村恐怕已经成了他们“回不去的故乡”,所以乡村振兴首先是人的振兴,要解决他们“想回来”“能回来”的问题。在社会变迁过程中随着时间和承载者产生并消失的交往记忆、始终拥有专职承载者负责其传承的文化记忆融入民众的生活与身体中,成为他们“身体在场”的记忆。远离乡村的人如何能获取这种交往与文化的记忆并承担传承者的身份?失去了或者是从未有“乡村记忆”的人如何能重拾对乡村的热情?这或许应该是我们在乡村振兴中需要冷静思考的问题。

我们站在今天回溯过往,一方面是满足社会自身的记录历程,更主要的是完成社会在文化和精神上的自我理解与完善。