长江口及邻近东海沉积物中多环芳烃和含氧多环芳烃的分布特征、来源及生态风险

吉冰静 ,刘艺,吴杨 ,高淑涛 ,曾祥英 *,于志强

1.中国科学院广州地球化学研究所/有机地球化学国家重点实验室/广东省环境与资源重点实验室,广东 广州 510640;2.中国科学院深地科学卓越创新中心,广东 广州 510640;3.中国科学院大学,北京 100049;4.南大盐城环境检测科技有限公司,江苏 盐城 224000

多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)及其衍生物(substituted polycyclic aromatic hydrocarbons,SPAHs)大多是通过人类活动产生的,如车辆尾气排放、工业活动、家庭取暖、垃圾焚烧、石油泄漏、生物质和煤炭燃烧等,部分 PAHs和SPAHs也来源于自然源(如火山和森林火灾等),它们普遍存在于各种环境基质中(Bansal et al.,2017;Kural et al.,2018)。由于显著的致癌性、诱变性和致畸性,其中16种PAHs被美国环境保护署确定为优先控制污染物(Keith et al.,1979)。SPAHs包括硝基多环芳烃(nitrated PAH)、含氧多环芳烃(oxygenated PAH,O-PAHs)和氯代多环芳烃(chlorinated PAH,Cl-PAHs),是芳香环上的氢原子被硝基、羰基、氯原子等官能团取代而形成的化合物(Wei et al.,2015)。自然环境中,在化学氧化、光氧化(Keith et al.,1979)及微生物作用下PAHs也可转化为相应的O-PAHs,如PAHs与臭氧反应可形成 9, 10-蒽醌、9-芴酮等(Qiao et al.,2013)。PAHs在光反应和热反应作用下可生成 Cl-PAHs,并通过汽车尾气、有机物焚烧等工业活动排放到环境中(Qiao et al.,2017)。有研究显示部分SPAHs具有与母体PAHs相似或更高的毒性,高分子量的O-PAHs具有致癌致突变性,对健康产生极大危害(Zhang et al.,2018)。此外,SPAHs可以通过呼吸、膳食和皮肤接触等方式进入生物体内(Abbas et al.,2018),目前研究人员越来越关注环境中SPAHs的分布。

通常,河流径流和远距离大气输送是污染物从陆源输入海洋的两种重要途径(Guan et al.,2007;Motelay-Massei et al.,2006)。长江流经中国西南部、中部和东部11个省份(Shen et al.,2006),后注入东海,径流量为9.0×1011m3·a-1,每年向长江口及邻近东海输送 1.2×107t悬浮有机物(Yao et al.,2014)。崇明岛(Chongming Island)将长江口分为南北两支,南支为主要通道,接收了长江主要来水,而北支只接收了约5%的径流量和污染物(Gao et al.,2013)。同时,贯穿浙江省的钱塘江汇入杭州湾后也最终流入东海(Lin et al.,2015)。除了陆源河流输入,长江口还经受复杂洋流的影响,冬季在东北季风驱使下,浙江—福建沿岸流(Zhejiang-Fujian Coastal Current,ZFCC)携带来自东海、长江和钱塘江部分径流和污染物沿内陆架向南流动;而在夏季,主要洋流为台湾暖流(Taiwan Warm Current,TWWC),携带营养物质和污染物从台湾东北海域向北流至长江口;同时还有逆时针向北环流的黄海暖流(Yellow Sea Warm Current,YSWC)以及沿西海岸向南流的黄海沿岸流(Yellow Sea Coastal Current,YSCC)。在这些洋流共同作用下,陆源输入的悬浮颗粒大约40%沉积于长江口泥质区,约 32%从长江口外向西南方向延伸,形成浙江—福建沿岸泥质区(Yin et al.,2018)(如图1所示)。长江口毗邻上海、江苏和浙江等省份,这些省份高度城市化和工业化,电子电力、印刷、石化、纺织和造纸等工业发达(Cai et al.,2012),占全国生产总值的40%(Sun et al.,2020),大量有机污染物如多氯联苯、多溴联苯醚等随着工业废水和生活污水经长江及其支流汇入东海(Shen et al.,2006;Lü et al.,2020)。而目前关于长江口及毗邻东海沉积物中PAHs研究较少,尤其是SPAHs含量水平、空间分布的研究尚未见公开报道。

图1 采样点示意图Figure 1 Map of the sampling sites in Yangtze River Estuary and adjacent East China Sea

本研究选择16种优控PAHs和8种O-PAHs作为目标污染物,研究(1)长江入海口及邻近东海海域沉积物中PAHs和O-PAHs的污染水平和组成特征;(2)初步解析其主要来源和空间分布特征;(3)评估沉积物中PAHs的潜在生态风险。

1 实验部分

1.1 采样区域及样品采集处理

2017年7—8月,在长江口南部分支和邻近的东海区域(29°49′—32°15′N,121°06′—124°00′N)设置87个采样点(如图1所示),使用不锈钢箱式取样器(40 cm×60 cm×50 cm)采集表层沉积物(0—5 cm),所有样品都用铝箔包好放入密封袋内,加冰袋运送到实验室。样品冷冻干燥,除去贝壳、沙石等杂物,研磨过60目不锈钢筛,置棕色玻璃广口瓶内并于-20 ℃下储存。

1.2 标准品及试剂

16种PAHs标准品包括萘(Naphthalene,Nap)、苊烯(Acenaphthylene,Acy)、苊(Acenaphthene,Ace)、芴(Fluorene,Fl)、菲(Phenanthrene,Phe)、蒽(Anthracene,Ant)、荧蒽(Fluoranthene,Flu)、芘(Pyrene,Pyr)、苯并[a]蒽(Benzo(a)anthracene,BaA)、䓛(Chrysene,Chr)、苯并[b]荧蒽(Benzo(b)fluoranthene,BbF)、苯并[k]荧蒽(Benzo(k)fluoranthene,BkF)、苯并[a]芘(Benzo(a)pyrene,BaP)、二苯并[a, h]蒽(Dibenzo(a, h)anthracene,DBA)、茚并[1, 2, 3-cd]芘(Indeno (1, 2, 3-cd) pyrene,InP)和苯并[g, h, i]苝(Benzo (g, h, i) perylene,BgP)。8 种O-PAHs标准品包括9-芴酮(9-Fl)、4H-环戊二烯并[d, e, f]-4-酮(PheO)、蒽醌(AQ)、2-甲基蒽醌(2-MAQ)、苯并[a]芴-11-酮(BaF-11-one)、苯并蒽酮(BezO)、6H-苯并[c, d]芘-6-酮(PyrO)和苯并蒽-7,12-二酮(BaA-7,12-D)。5种PAHs回收率指示物包括 d8-NaP、d10-Ace、d10-Phe、d12-Chr和 d12-Perylene,购自美国 Supelco公司。内标六甲基苯(Hexamethylbenzene,HMB),购自德国Dr.Ehrenstorfer-Schäfer Bgm-Schlosser Laboratories。实验中所有溶剂均为色谱纯级别,正己烷、甲醇和中性硅胶(70—230目)购自德国 Merck公司(Darmstadt,Germany),二氯甲烷和丙酮购自德国 CNW 公司(Düsseldorf,Germany)。氧化铝、浓硫酸和无水Na2SO4购自广州化学试剂厂。在使用前,氧化铝用甲醇和二氯甲烷分别索式抽提48 h,挥发干燥后在250 ℃活化12 h,中性硅胶在180 ℃下活化12 h,两种填料活化后均置于干燥器中平衡12 h,再加入3%超纯水去活化并平衡 12 h,加入正己烷保存备用。无水硫酸钠在450 ℃烘烤4 h存储在干燥器中备用。

1.3 提取、分离净化和定性定量分析

准确称取10 g样品加入200 ng回收率指示物,二氯甲烷索氏抽提72 h,底瓶中加入活化铜片除硫。提取液氮吹浓缩至1 mL,切换溶剂为正己烷,经过硅胶/氧化铝复合柱净化。仪器分析之前加入200 ng HMB作为内标。目标化合物PAHs和O-PAHs的定性定量分析采用岛津气相色谱质谱联用仪(2010 GC-MS),色谱柱分别为 DB-5MS(J & W Scientific,30 m×0.250 mm×0.25 μm)和 DB-17(30 m×0.25 mm×0.25 μm,Agilent J & W GC Columns)。详细的提取分离方法及仪器参数见课题组前期相关研究(Zeng et al.,2021)。

1.4 质量保证与质量控制

实验中所有玻璃器皿用碱性洗液浸泡,并超声清洗,经流水和超纯水清洗后,450 ℃下灼烧4 h;使用前用丙酮、二氯甲烷和正己烷依次洗涤两次。每批次样品中包括空白(n=5),空白加标(n=5),基质加标(n=5)和重复样(n=5)分析。用接近空白样的标准品连续7次进样,以其标准偏差的3倍定义为方法检出限(LOD)。PAHs的LODs在1.61—8.46 ng·mL-1范围,O-PAHs的 LODs在 1.64—11.7 ng·mL-1范围。在本研究中,仪器分析中无信号响应或计算值低于 LOD的化合物均被定义为未检出(not detected,ND)。5种PAHs回收率指示物中,由于d8-NaP挥发性较强,回收率较低(<40%),其余4种回收率指示物的回收率(均值±SD)均在可接受范围,包括 d10-Ace 91.2%±28.3%、d10-Phe 94.2%±22.4%、d12-Chr 104.6%±23.8% 和 d12-Perylene 86.6%±21.6%。

1.5 生态风险评估

目前研究人员较为常用的评估沉积物污染水平的质量标准有两种,一种是美国国家海洋和大气管理局广泛使用的沉积物毒性筛选指南,根据污染物影响范围低值(Effects range low,ERL)和影响范围中值(Effects range median,ERM)来估计潜在的生物效应(Long et al.,1995)。一种是加拿大环境部长理事会提出的沉积物质量标准(Canadian Sediment Quality Guidelines,SQGQs),根据污染物初始效应阈值(Threshold effect level,TEL)和可能效应值(Probable effect level,PEL)评估沉积物中PAHs毒副作用(Canadian Council of Ministers of the Environment,2002;CCME)。

表1列出了两种沉积物质量标准的详细参数。从表中可以看出,CCME指标要求更为严格,且CCME区分了淡水生物和海洋生物不同质量标准,因此在本研究中采用该指标对研究区域沉积物质量进行评估。

表1 PAHs单体的沉积物质量标准Table 1 Sediment quality guidelines of PAHs ng·g-1 (by dry mass)

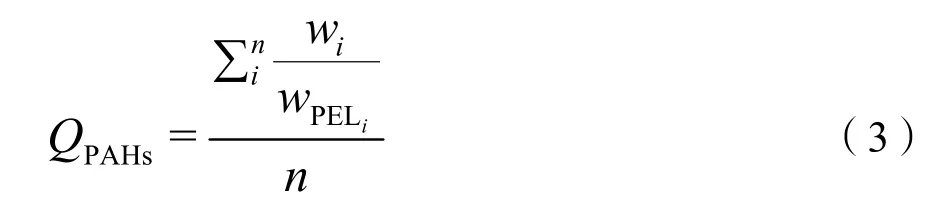

采用基于初始效应阈值的风险商值(QTELi)和可能效应值的风险商值(QPELi)来评估单体PAH的生态风险,采用公式(1)和(2)计算;在实际环境中,PAHs均是以混合态存在,其复合污染状态下的综合风险商值(QPAHs)采用公式(3)计算。各计算公式如下:

式中:

wi——第i种PAH单体的实际检测质量分数,ng·g-1;

wTELi——第i种 PAH单体的初始效应阈值,ng·g-1,取值见表 1;

wPELi——第i种 PAH单体的可能效应值,ng·g-1,取值见表 1;

n——具有PEL值的PAH单体总数,在本研究中n=11。

当QTELi<1,表示第i种 PAH单体对底栖生物的影响不明显;当QPELi<1<QTELi时,表示第i种 PAH单体对底栖生物会造成一定的生态风险;当QPELi>1时,表示第i种PAH单体对底栖生物可能造成生态风险。当QPAHs<0.11表示PAH混合物对底栖生物造成累积生态风险的可能性为9%;当0.11≤QPAHs<0.5表示产生生态风险的可能性为 21%;当0.51≤QPAHs<1.5表示产生生态风险的可能性为49%;当QPAHs>1.5时表示产生生态风险的可能性为 76%(栾晓琳,2019)。

2 结果与讨论

2.1 沉积物中PAHs和O-PAHs的含量及组成特征

本研究中,所有样品中均检出16种PAHs;7种O-PAHs以不同频率检出,各目标化合物单体质量分数和检出率(detection frequency,DF)总结于表2。由于Nap易挥发,回收率较低,因此表2中未含NaP数据,后文也不再讨论 NaP的分布和风险。15种PAHs(∑15PAHs)的质量分数为 5.53—415 ng·g-1(平均值为 98.5 ng·g-1,中值为 68.1 ng·g-1)。其中 BbF含量最高,质量分数范围为0.354—73.2 ng·g-1(平均值为 13.1 ng·g-1,中值为 8.64 ng·g-1);其次是 BaA(0.246—79.4 ng·g-1,平均值为 11.4 ng·g-1,中值为7.55 ng·g-1)、Phe(0.737—29.9 ng·g-1,平均值为 10.2 ng·g-1,中值为 8.91 ng·g-1)和 Pyr(0.894—48.0 ng·g-1,平均值为 10.5 ng·g-1,中值为 6.92 ng·g-1)。

表2 长江入海口及邻近东海沉积物中PAHs和O-PAHs的质量分数水平Table 2 Concentrations of PAHs and O-PAHs and their compound in sediments (ng·g-1, by dry mass) from Yangtze River Estuary and adjacent East China Sea

与国外类似研究对比,本研究中 PAHs水平与和意大利 Tiber河以及河口(36.2—545.6 ng·g-1)(Montuori et al.,2016)相当;高于亚马逊沿岸Oyapock河口(10.9—138.8 ng·g-1,平均值 37.9 ng·g-1)(Pichler et al.,2021);低于埃及地中海沿岸质量分数(13.5—22600 ng·g-1)(Barakat et al.,2011)。和国内研究相比,与九龙江河口(14—452 ng·g-1,平均值 126 ng·g-1,中值为 75 ng·g-1)(Ya et al.,2021)、台湾海峡(17.8—213 ng·g-1,平均值 104 ng·g-1)(Zeng et al.,2021)以及黄海(28—224 ng·g-1,平均值 110 ng·g-1)相当(Liu et al.,2012),高于南海沉积物(28—109 ng·g-1,平均值 58 ng·g-1)(Liu et al.,2012)。结果表明,与国内外河口及沿海沉积物对比,长江入海口及邻近东海沉积物中的PAHs含量处于中等水平。

研究区域沉积物中,8种O-PAHs中PyrO未检出,其余7种O-PAHs以不同频率检出,其中主要组分为 AQ(6.51—123 ng·g-1,平均值为 29.2 ng·g-1,中值为22.9 ng·g-1),BezO检出率最低为49%。∑7OPAHs质量分数范围为 8.93—158 ng·g-1(平均值为40.5 ng·g-1,中值为 33.5 ng·g-1)。截至目前,海洋沉积物中O-PAHs的研究较少,澳大利亚Macquarie咸水湖接纳了附近铅锌冶炼厂和燃煤发电站污水排放,其沉积物中的 O-PAHs(80.7—2581 ng·g-1)显著高于本研究结果(Idowu et al.,2020)。台湾海峡沉积物中的 O-PAHs质量分数为 10.5—118 ng·g-1(平均值为 62.2 ng·g-1),与本研究结果相似(Zeng et al.,2021)。

2.2 沉积物中PAHs和O-PAHs的空间分布特征

本研究中PAHs与O-PAHs空间分布相似但并不完全一致(图 2)。对于 PAHs,质量分数较高的采样点(>200 ng·g-1)主要位于长江口泥质区(A4-2—4-3,A5-1—5-3,A6-1—6-4,B7)、杭州湾和长江入海口交汇处(E2和D3)以及浙江—福建沿岸泥质区(A7-2和 A8-2);O-PAHs质量分数较高的采样点位于长江入海口(B6,94.2 ng·g-1;C8,81.4 ng·g-1)和两个泥质区,如 A6-4(158 ng·g-1)和 A8-2(96.3 ng·g-1),江苏北部沉积物中 O-PAHs也呈现较高含量水平。总体来说,随着向东海延伸,由西南向东北,质量分数呈下降趋势,表明本研究区域主要受陆源输入的影响。

图2 PAHs和O-PAHs的空间分布特征Figure 2 Spatial distributions trends of PAHs concentrations and O-PAHs concentrations in sediments

长江口南部分支接收多条支流(白茆河、七浦塘、浏河、蕴藻滨、黄浦江等)汇入,早前部分相关研究显示,长江(76.9—2936.8 ng·g-1)(Wang et al.,2012)和钱塘江(Σ15PAHs 91.3—614.4 ng·g-1)(Chen et al.,2007)携带大量PAHs入海。然而在本研究中,河口沉积物(C1—C5)中PAHs含量水平并不高,甚至低于较泥质区。据分析,PAHs和OPAHs具有较高疏水性,易吸附在富含有机质的细颗粒上,随地表径流输入长江口后,在多重洋流共同作用下,细颗粒较粗颗粒被搬运更远;同时由于河—海混合带的絮凝作用增强,伴随着重力沉降,这些细颗粒逐渐沉降聚集在泥质区(Zhao et al.,2019b),并向西南方向延伸(李慧娟,2013)。相关性分析表明,PAHs(r2=0.60,P<0.01)和 O-PAHs(r2=0.70,P<0.01)与TOC含量呈现显著正相关,充分说明 TOC对 PAHs和 O-PAHs空间分布的影响。Lü et al.(2020)也研究发现TOC显著影响中国潮间带沉积物中 PAHs分布。长江口泥质区中PAHs和 O-PAHs相比浙江—福建沿岸泥质区质量分数高,这主要是由于此处接受到更多的长江和钱塘江陆源输入的影响,在向南流动的ZFCC以及向北流的 TWWC的作用下,浙江—福建沿岸泥质区质量分数出现下降趋势。随着向东海延伸,东海水体会起到明显的稀释作用,导致大范围的质量分数下降。

此外,除了两个泥质区,江苏北部东海沿岸沉积物中O-PAHs质量分数也较高,推测与江苏省内工业生产相关,Zhu et al.(2018)早期研究发现江苏省地下水中6种O-PAHs污染严重。在我们前期相关研究中也发现,台湾海峡O-PAHs质量分数较高(Zeng et al.,2021),在向北流动的台湾暖流作用下可能会向北迁移,成为浙江—福建沿岸泥质区 OPAHs的一个重要来源。O-PAHs比PAHs极性更强,且更难发生降解,半衰期更长(赵龙妹,2018)。因此,O-PAHs在水体中的流动性更强,在环境中的扩散迁移更广。

2.3 沉积物中PAHs和O-PAHs的来源解析

一般来说,2—3环低分子量 PAHs(low molecular weight PAHs,LMW-PAHs),主要源于成岩作用,包括Acy、Ace、Fl、Phe、Ant和Flu,而4—6环高分子量PAHs(high molecular weight PAHs,HMW-PAHs)源于高热燃烧过程,包括Pyr、BaA、Chr、BbF、BkF、BaP、DBA、InP和BgP(Zakaria et al.,2002)。本研究沉积物中 HMW-PAHs(68.6%)占比高于LMW-PAHs(31.4%),其中4环PAHs占比最高,为48.2%,表明研究区域沉积物中PAHs主要为燃烧源(Idowu et al.,2020)。

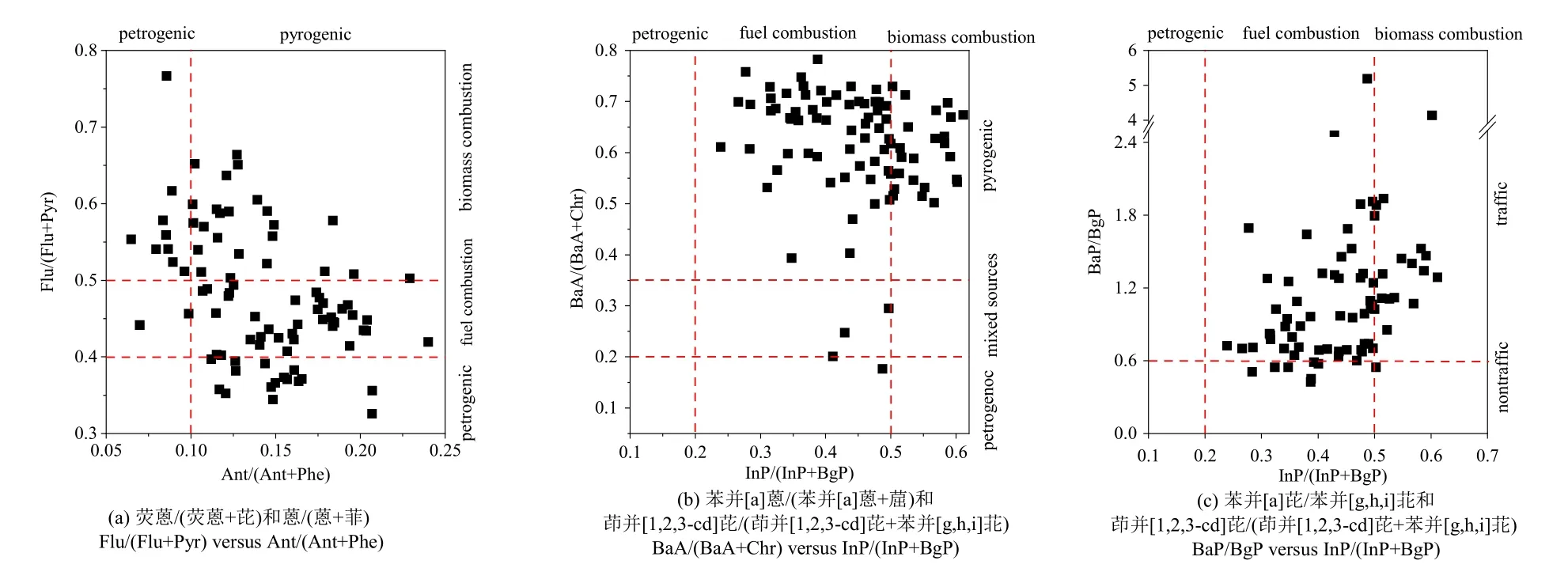

目前,研究人员常用诊断参数判识沉积物中PAHs来源。一般来说,Ant/(Ant+Phe)值<0.1时为石油源,而>0.1为燃烧源;当Flu/(Flu+Pyr)值>0.5为生物质、煤和木材燃烧排放,<0.4为石油源,比值0.4—0.5则主要指示交通源(包括汽油、柴油和原油燃烧等);InP/(InP+BgP)值<0.2为石油源,0.2—0.5之间为液体化石燃料(汽油或原油)燃烧,>0.5时为生物质和煤燃烧;当BaA/(BaA+Chr)值<0.2为石油源,在0.2—0.35之间为石油或者燃烧来源,>0.35时可能为燃烧源(张佳雯,2020);当 BaP/BgP值<0.6为非交通来源,>0.6时为交通来源(Dickhut et al.,2000)。

图3中示出了研究区域沉积物中PAHs主要诊断参数。从图 3可以看出,大约 1/3样品Ant/(Ant+Phe)<0.1,部分样品中 Flu/(Flu+Pyr)<0.4,这些参数都指示了研究区域沉积物中PAHs部分为石油源;约2/3样品Ant/(Ant+Phe)比值>0.1,揭示了其主要来源为燃烧源;结合沉积物中Flu/(Flu+Pyr)值,我们可以判断出研究区域沉积物中PAHs主要源自生物质和煤炭燃烧排放以及车辆尾气排放(Idowu et al.,2020;Wang et al.,2018),这与LMW-PAHs/HMW-PAHs比值结果相互吻合。大部分样品 BaA/(BaA+Chr)>0.35,全部样品中InP/(InP+BgP)>0.2均指示了燃烧源(生物质、煤或者液体化石燃料燃烧)。约 25%样品 InP/(InP+BgP)>0.5,表明其源自生物质和煤燃烧,其余样品InP/(InP+BgP)值在0.2—0.5之间,主要源自液体化石燃料(汽油或原油)燃烧,此外部分样品中BaP/BgP值<0.6,也表明大部分采样点的PAHs源自交通源,这种观察结果与附近省市的机动车尾气排放(Bi et al.,2018)以及近海岸区域广泛的船舶交通有关(Pichler et al.,2021)。综上所述,在本研究区域沉积物中 PAHs来源复杂,包括沿岸省市工厂生产、生物质与液体化石燃料燃烧、车辆船舶等,主要通过地表径流输入河口地区。此外,近海大型货船和渡轮泄漏等也是沉积物中 PAHs一个重要来源(Barakat et al.,2011;Bi et al.,2018)。大气中 PAHs长距离传输,再随着干湿沉降进入河口水体中,是水体中PAHs另一个不可忽视的来源。

图3 研究区域沉积物中PAHs诊断参数Figure 3 Cross plots of PAHs molecular diagnostic parameters in sediment in the studied region

研究还发现,PheO vs Phe(r2=0.75,P<0.01)、9-Fl vs Fl(r2=0.71,P<0.01)和 AQ vs Ant(r2=0.57,P<0.01)存在较好的相关性,表明它们与母体PAHs有类似的排放源,如生物质和化石燃料的燃烧、电子废物和垃圾的热解处理以及工业过程等(Li et al.,2015;Zhao et al.,2019a)。此外,O-PAH可由生物体转化(Abbas et al.,2018),或源于大气中PAHs的化学氧化或光氧化(Huang et al.,2014)。除AQ质量分数较高外,在其他6种O-PAH中发现了ng·g-1级别的相似质量分数,表明有类似来源且无明显排放点,推测这些O-PAHs的来源可归因于大气沉降(Li et al.,2015;Zhang et al.,2018)。

2.4 潜在生态风险评估

就单体PAH而言,参照表1中的PEL和TEL值,研究区域中 DBA的QTEL范围为 0—2.07而QPEL<0.10;类似的,研究区域中BaA的QTEL范围为0.003—1.06,而QPEL<0.11。初步风险评估结果表明,研究区域部分沉积物中的DBA和BaA对底栖生物造成一定的生态风险,这些采样点主要位于长江口泥质区以及和钱塘江交汇处。具体来说,A6-4(12.9 ng·g-1)、A4-2(11.9 ng·g-1)和 E2(8.03 ng·g-1)沉积物中 DBA质量分数高于对应的初始效应质量分数 TEL 值(6.22 ng·g-1);A6-1(79.4 ng·g-1)采样点中BaA检出质量分数高于其对应的TEL值(74.8 ng·g-1)。研究区域中,其余 PAH单体的QTEL均小于1(0—0.73)表明它们对底栖生物的影响不明显。

就11种PAH的综合生态风险而言,QPAHs范围为0.001—0.0495,均小于0.11,表明采样区域沉积物中 PAHs综合生态风险很低。但是,我们必须考虑到,在本研究中仅仅依据CCME标准中11种PAHs阈值来评估PAHs复合污染水平,在实际环境中大量PAHs以及PAHs转化产物,如O-PAHs等,因此仅依据11种PAHs来评估实际环境中PAHs的综合生态风险,将显著低估水体生物面临的胁迫压力。在后续研究中,PAHs及其转化产物的复合污染以及它们对水体生态系统的影响以及生物富集潜能需要进一步关注。

由于缺乏相关的毒性阈值,本研究没有对 OPAHs可能造成的生态风险进行评估。但已有研究显示,O-PAHs较母体PAHs表现出更大的毒性(Abbas et al.,2018;Li et al.,2019)和更强的生物累积潜力(Sarkar et al.,2017),越来越多的研究人员开始关注环境中O-PAHs的分布、潜在生态风险和人体健康风险。此外,由于苯环上含氧官能团的存在,O-PAHs较母体PAHs更难被微生物降解利用,目前能够耐受O-PAHs的微生物种类少之又少(赵龙妹,2018)。因此,我们可以推测环境中O-PAHs可能较其母体 PAHs有更强的生态毒性效应。尤其值得注意的是,本研究部分沉积物中AQ质量分数(6.51—123 ng·g-1)10 倍于母体 Ant质量分数(0.177—9.44 ng·g-1),甚至高于母体 Ant的 TEL 值(46.9 ng·g-1),这表明在研究区域沉积物中AQ对底栖生物可能有潜在的生态风险,需要开展深入研究。这个结果也提醒我们,评估环境介质中PAHs生态风险时,不应该忽视O-PAHs的贡献,否则可能大大低估生物体面临的生态风险。

3 结论

(1)长江入海口及邻近东海区域沉积物中PAHs和 O-PAHs广泛分布,Σ15PAHs的质量分数范围5.53—415 ng·g-1,主要化合物包括BbF、BaA、Phe和 Pyr;Σ7O-PAHs质量分数范围 8.93—158 ng·g-1,AQ是主要成分。PAHs和O-PAHs主要分布在长江口及邻近泥质区、杭州湾与入海口交汇处、以及浙江—福建沿岸泥质区。陆源输入和近海岸船舶运输是研究区域PAHs和O-PAHs重要来源;多种洋流共同作用对污染物分布有显著影响。

(2)基于 PAHs诊断参数,研究区域沉积物中PAHs主要源于液体化石燃料(石油和煤)和生物质燃烧;O-PAHs与母体PAHs呈现较好相关性,表明它们与母体PAHs有类似的排放源。

(3)生态风险评估结果表明,泥质区部分沉积物中BaA和DBA对底栖生物有一定的生态风险;其余PAH单体以及PAHs的综合生态风险很低。但是,值得注意的是,O-PAHs的广泛分布及其潜在的生态风险和生物富集作用需要高度关注。