生态植被自然修复及其人工促进技术研究进展与展望

刘祥宏 ,尹勤瑞,辛建宝,刘伟,许秀泉,黄占斌,安如意

1.中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司,北京 100013;2.煤炭科学研究总院有限公司,北京 100013;3.中煤平朔集团有限公司,山西 朔州 036006;4.中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司,辽宁 沈阳 110015;5.国家林业和草原局中南调查规划设计院,湖南 长沙 410014;6.沈阳农业大学水利学院,辽宁 沈阳 110161;7.中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京 100083;8.山东省第一地质矿产勘查院,山东 济南 271500

近年来,自然修复在国家生态文明建设中得到了越来越多的重视,如中国共产党的第十八大在报告中指出要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针;近年出台的《关于科学绿化的指导意见》(国务院办公厅,2021)、《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》(财政部等,2016)以及《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》(国家发展和改革委员会等,2020)等一系列生态政策文件,均提出要尊重自然、顺应自然、保护自然,要着力提高生态系统自我修复能力和稳定性。在国家的大力推动和倡导下,如何通过有限的人工辅助措施来充分发挥自然修复的效力,进而实现国土绿化、矿区治理等区域生态修复工作效率、效益、效应的最大化,将成为生态修复领域的重要攻关方向。

1 生态植被自然修复的概念

自然修复是通过停止对生态系统的人为干扰,消除生态胁迫性因素,依靠生态系统的自我调节能力和自组织能力使其向有序的方向自然演替和更新恢复,促进生态系统的正向演替;常指不依靠人工干预或者以最小化的人工干预措施达到生态恢复的目标的治理方式(白中科等,2020),其概念包括自修复、自恢复以及自然恢复(胡振琪等,2014)、被动修复(白中科等,2020)等;生态自我修复工程指通过降低或消除人类活动对脆弱生态区的扰动,利用生态系统内生演化规律以促进生态系统的自生性恢复和生态系统的改善,实现生态系统的连片系统保护的工程(陆燕元等,2016)。生态自然修复作为一种与人工修复相对应的生态修复重要手段,其倡导减少人为干扰,充分发挥自然的自我恢复能力,虽然修复周期一般较长(Bradshaw,1997;王根绪等,2004;任海等,2007;刘中奇等,2010),具有投入少且形成的生态系统更符合自然选择,结构、功能更加稳定可靠的特点(Hodacova et al.,2003;Crouzeilles et al.,2017;Xu et al.,2021;刘震,2004;王宁,2013;刘任涛等,2015;张绍良等,2018),被认为是一种生态修复中必须坚持的原则和理念(胡振琪等,2014)以及最值得推荐的方法(任海等,2007)。通常地广人稀、水土流失轻微区(刘震,2004;孙晓玲等,2020)或降雨比较充沛(刘震,2004;孙晓玲等,2020)、土壤/植被状况较好(Bradshaw,2000;张信宝,2004;陈宝强等,2016;白中科等,2020)的区域,可以生态自我修复为主,充分依靠自然力量保护与恢复生态。

生态系统自身具有强大的自我修复能力。理论上只要有足够长的时间,消除或减轻外界进一步干扰后的退化植被和土壤可以自然恢复到破坏前的状态(张信宝,2004);相比植树造林措施自然恢复还可能形成更高的植被多样性(Dang et al.,2022)。实际上自然修复普遍存在于各种生态修复模式中,即使完全人工重建的生态系统仍然离不开环境要素与生态系统长期的自然变化演替(卞正富等,2018),采取措施重建已经破坏的生态系统的人工恢复往往仅是时间上的特征,后期将由人为主导逐渐向自然修复演替转化(刘鑫等,2016),而自然演替会在长的时间尺度上进行且会形成更为丰富和自然的植被覆盖(Hodacova et al.,2003)。

自然修复的生态恢复过程被认为缓慢,但这种评价多基于参照生态系统是区域内较为良好的生态背景状况,实际上不同生态恢复目标下的自然修复速度有所差别。如张百平(2006)的研究认为与湿润森林区退化生态系统恢复需要漫长时间不同,干旱区退化荒漠生态系统具有较强、较快的恢复能力;王根绪等(2004)针对青藏铁路扰动区域的跟踪研究显示,经过25 a的自然修复后,高寒草地生态系统的恢复明显优于高寒草甸系统,其局部地带的物种多样性和种群多度甚至高于未干扰的草原区域。吴舒尧等(2017)通过基于数学统计方法定量比较研究发现,如果生态恢复的目标是未被破坏的自然生态系统,则以调控生态系统理化环境和结构等环境干预手段为主的中度介入的恢复方式效果最好。

2 人工促进自然修复理念及模式界定

工程实践中自然修复难以满足人类社会生态需求的根本原因是,自然与人为时间尺度的不匹配(张新时,2010),而自然恢复与人工修复的有机结合可弥补这种不足,是促进人与自然和谐的现实途径(刘震,2004);基于退化土地恢复的必要性和紧迫性考虑,人类也有责任采取积极的人工促进恢复措施对退化的生态系统进行恢复,而非任其完全自然恢复(白中科等,2020)。

人工促进生态自我修复就是要在原有植被遭到破坏、生态环境退化的区域,采取综合的保护和抚育措施,为生态系统的循环创造良好的外部条件(由恶性循环转入良性循环),提高生态系统的自我修复能力,逐步改善生态环境条件(乔继平,2007)。根据植物的演替规律,通过适当的人工干扰引入演替后期阶段的物种,或者通过引进一些外来物种以达到缩短群落演替周期的目的,可加速植被恢复进程(张健等,2010;胡婵娟等,2012);掌握生态自然修复的规律及特点,在生态恢复的关键时间点进行适度的人为干预,促进生态系统正向演替,可加快生态修复的进程,提高生态修复的效益(王丽等,2017)。人工支持引导可以提高生态系统自然修复的速率和效果,增加生态系统稳定性和生物多样性水平(白中科等,2020);人工促进措施能改善植物生长环境因子,与自然修复相辅相成共同促进生物生长、繁衍,加快生态系统的自然演替(聂斌斌等,2010)。邹厚远等(1998)的研究显示原生植被破坏后的自然恢复相当缓慢,但通过补播优良牧草沙打旺和兴安胡枝子能加速植被的恢复,只需10 a左右的时间即可由弃耕地或退化草地百里香群落演替到长芒草群落。卞正富等(2018)提出“引导型生态自修复”模式,指出必须采取适度、适时、科学的人工干预,并依靠其自身的恢复力,使受损生境通过自身的主动反馈,不断自发地走向恢复和良性循环。

但当前,人工促进自然修复方面还存在界定不清、范围笼统等问题,在国家大力倡导自然修复大背景下的一些常见生态处理方式均被计为人工促进措施。如封育、人工补植补栽或飞播造林种草措施是较为常见的人工促进措施(刘震,2004);聂斌斌等(2010)认为可改变不利环境并为生态自然修复创造适宜条件的措施,包括提高育种技术、实施人工补播、改善生长条件、改良土壤、修建配套水利设施、加强封禁管理、生态移民和促进生态补偿机制等;胥超等(2014)将穴状整地、穴施有机复合肥、定植灌木,植被覆盖小于30%的坡面撒播草籽及复合肥、山地表土并封禁等界定为人工促进措施;《封山(沙)育林技术规程》(GB/T 15163—2018)等技术标准中,将补种补植、平茬、疏伐、破土整地等作为人为促进措施;白中科等(2020)认为土地整治和生物措施是提高自然修复速率与效果的人工支持引导路径和关键方法,提出的“人工支持引导的生态系统自然修复”理念实质包括以自然恢复为主人工恢复为辅的“辅助再生”模式和以人工恢复为主自然恢复为辅的“生态重建”模式;陈泽昊等(2005)将采用高吸水树脂等人工提高土壤含水率,促进植被恢复的方式界定为人工加速植被自然恢复的手段;Xue et al.(2002)将围封后种植目标树种加速修复进程界定为人工促进自然恢复;王绪高等(2003)针对森林自然更新研究中,将人工促进天然更新定义为采取人工辅助更新措施使乔木幼苗根系扎到土壤中,战胜草类、灌木为森林的自身繁育创造良好环境条件的更新方式;杨文斌等(2017,2021)研究形成了一种低覆盖度治沙理论,即在15%—25%覆盖度条件下实现人工造林与自然修复有机结合,以解决防沙治沙实践中的中幼龄林衰败死亡问题并降低工程成本。

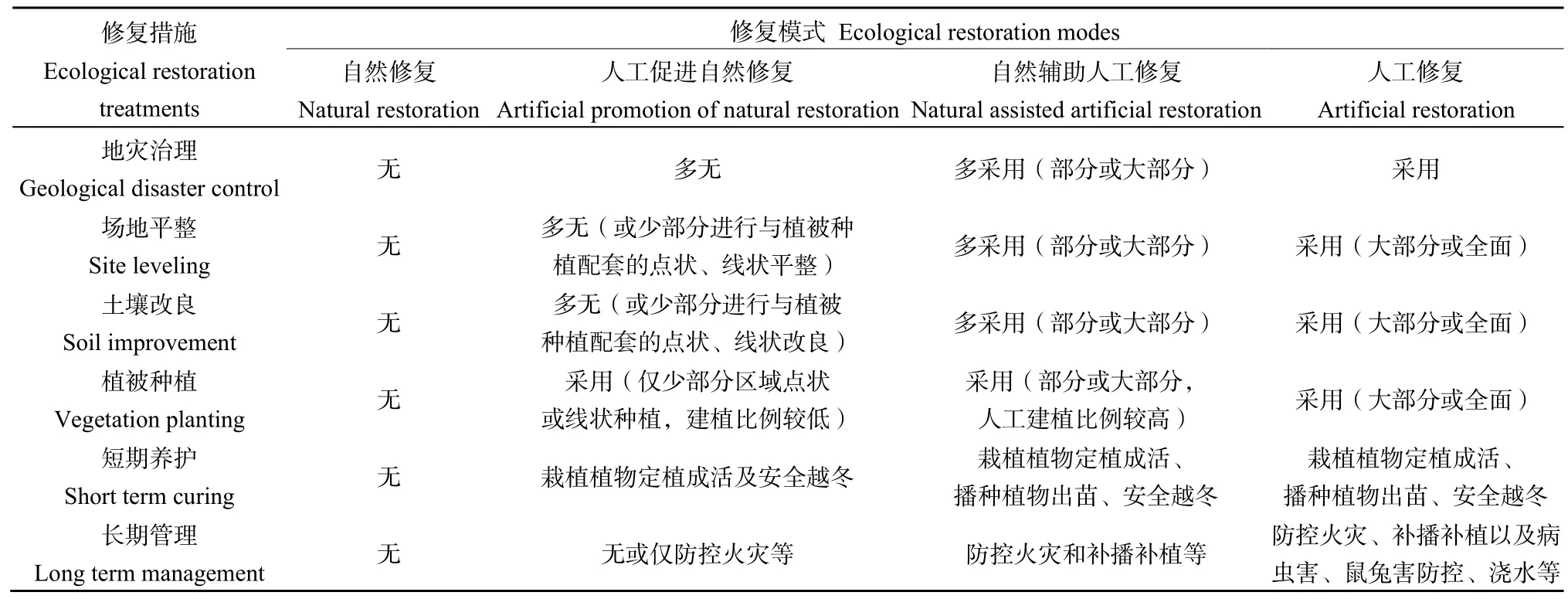

人工促进自然修复的目的在于引导和控制生态系统自我修复进程,其措施需具有轻量化、低扰动的鲜明特征(张绍良等,2017)。确定人工干预的合理程度是引导型生态修复的关键问题之一,生态阈值可以作为人工干预合理程度的判别标准(雷少刚等,2022)。而现有的人工促进自然修复措施多未对该技术措施的实施面积、比例等实施强度指标进行界定,如若人工治理实施比例过大则成为人工修复措施范畴。为此,本研究结合自然修复与人工修复的特点,从工程视角出发对生态恢复模式进行了细分,具体包括以下4种细分模式(见表1),(1)自然修复模式:完全依靠自然发挥作用实现生态环境的修复。(2)人工促进自然修复(自然为主人工促进)模式:仅进行少部分区域的人工治理,借助治理区域发挥自然修复的促进作用;参考碳汇造林项目方法学(AR-CM-001-V01)等提出的“土壤扰动面积比例不超过地表面积的 10%”,并考虑不同区域的自然植被盖度存在巨大差异的实际(特别是干旱等生态脆弱区自身植被盖度很低),建议按照公式(1)计算人工治理所占比例,并建议将该比例控制在10%以下,且所采取治理措施的区域应不集中连片;公式中引入“当地周边自然植被盖度”,是秉承生态承载力理念,基于当地生态条件来控制人工促进自然修复的工程量。(3)自然辅助人工修复(人工为主自然为辅)模式:部分或大部分待治理范围实施人工治理后,进入无(或少)人工干预下的自然恢复状态。(4)人工修复模式:大部分或全面实施人工治理,并加强后期人工管护。

表1 生态修复模式分类表Table 1 Classification of ecological restoration modes

式中:

η——人工治理面积比例,单位为%;

S1——人工治理(包括整地、栽植、播种等活动)实施面积;

S2——待治理区域面积;

δ——项目当地周边自然植被盖度,单位为%。

在此分类方法下,封育、近自然(仿自然)、飞播等一般会被定义为自然修复的治理方式,均应根据具体情况进行重新界定。例如,封育是对退化的生态系统强行制止再度干扰,任由残留在该地的不同受损程度的植被依靠其本身的生繁规律而充分繁殖其个体,使残留植被的个体数量增加、植被覆盖度扩展(黄培祐,2004)。封育的实施方式体现为一种人工措施(包括围栏工程型封育或政策管理型封育),但在实施对象的扰动状况方面却表现为自然修复。实际上自然修复可分为不封育和封育两种,人工修复也可分为人工治理后封育或不封育两种。为此,封育措施不应单独确定为自然修复还是人工修复,而是要根据待治理区域中人工治理面积占比来进行衡量。

3 人工促进自然修复技术方法

土壤质量、植被恢复处理方法等初始条件以及气候条件、附近植物繁殖体的保存状况等环境条件是影响植被演替的主要因子(Heras et al.,2008)。王宁(2013)从种源、扩散、幼苗建植3个方面分析黄土丘陵沟壑区植被更新的限制因素,认为分布在强烈侵蚀、干旱胁迫条件下(坡面或沟坡等)的植物,易受干旱、高温等影响植物的生存及种子产量、质量,进而限制种群的更新、扩散。而刚刚弃置的尾矿废弃地因表层尾矿结构极差、侵蚀严重、移动性强、稳定性低、高温季节温度高、易于干旱等恶劣的环境条件而影响到植物的自然定居(孙庆业等,2005)。裸露坡面草本植被自然恢复过程受地形、母质、气候和周围植被覆盖等因素的影响(张振克,1998)。另外,自然修复过程极大地受制于水资源的空间分配和循环特征的影响(白中科等,2020);土壤侵蚀造成的胁迫与干扰是植被发育与恢复演替的重要限制因子(Garcia-Fayos et al.,2000;Guerrero-Campo et al.,2004)。

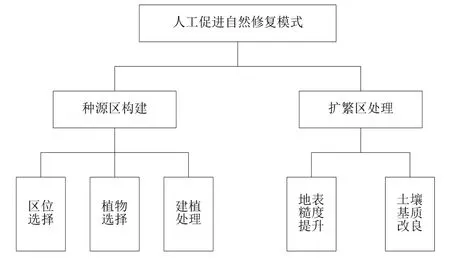

利用自然力进行生态恢复是在保证土壤不损失的前提下,使得自然分布的各类繁殖体(种子、孢子、果实、萌生根和萌生苗)等能够“安家落户”并得以自然繁衍(蒋高明,2003)。其中,种源和落种区是自然修复的两个重要方面。土壤质地不良以及周边缺少母株、种子迁移受阻等问题的解决,将有效促进生态自然恢复过程(Bradshaw,2000)。因此,人工促进自然修复措施应在区域内大面积免干扰的前提下,针对小面积的部分区域开展天然落种种源区植被构建、落种扩繁区的种子扩散与截留体系构建工作(图1)。

图1 人工促进自然修复模式技术框架Figure 1 Technology framework of artificial promotion of natural restoration mode

3.1 人工促进自然修复的种源区构建

缺乏更新种源被认为是限制退化林地、草地再生的主要原因(兰倩等,2021),有效的种源是干扰后植被自然更新恢复的前提(王宁,2013)。以火山喷发造成的森林破坏为例,没有受到破坏的原始森林生态系统可作为种源区,为火山灰裸地上的植被恢复提供种子(周胜男等,2016);对于荒漠环境其可以通过从邻近获得种源而实现自行恢复(黄培祐,2004)。王宁(2013)针对退耕地研究显示,退耕区域内的自然物种库能够为退耕地恢复提供种源,在退耕后30 a左右就能够恢复到研究区典型的蒿草群落类型。

自然修复下的封育措施往往也是基于范围内或周边有一定植被存在的种源区而实施(黄培祐,2004),即封禁区应包括一定数量和适当多样化的母树等植物群落(陆燕元等,2016)。兰倩等(2021)认为对于缺乏种源的退化林地,应根据当地植被类型特点补植、补造乡土树种,促进森林恢复。高瑞如等(2004)提出利用当地的关键种或优势种,选择裸地上的合适生境,采用人工种子库和幼苗移植等方法,促使已缺失的植物种在干旱荒漠区的目的地重新定居,并为后续侵入提供条件。葛芳红(2019)研究显示,坡面植被自然恢复过程中斑块化植被格局逐渐形成,植物斑块与裸地斑块间的存在汇-源关系,植物斑块能够有效增加土壤种子库的拦截、保存,增加其物种多样性和密度。

3.1.1 种源区位置选择

景观中有某些点对控制水平生态过程有关键性的作用,在这些关键点上采取恢复措施可以达到事半功倍的效果(李明辉等,2003);微地形的选择对建立先锋植丛成败影响极大,选择较为有利的微生境先行建立点状先锋植丛可减少恢复阻力(黄培祐,2004)。

从大的区域角度,种源区的布设包括区域外缘和区域内部两大类。其中,区域外缘的布设主要是要充分利用外缘较为良好的基础条件,并通过边界控制来实现生态退化外延抑制。张百平(2006)针对沙漠区域的生态治理经验显示沙漠内外情况差异很大,其内部表现相对稳定,对外围的生态退化进行“锁边治理”应是治理的重点。

合理管理与利用侵蚀微环境对恶劣生境的植被恢复具有实际意义(王东丽等,2017)。石若莹等(2021)针对黄土高原的植被恢复研究认为,应针对不同微地形环境进行植物配置。对于待治理区域内部的种源区构建,主要从有利于种源区植物自身生长和种子扩散出发,来进行有利微环境选择或营造。可选择的微环境包括背风向阳、汇集水土的较好地方。如黄培祐(2004)认为退化荒漠区人工引入缺失的种源必须重视气候因素的影响,并引入到具有集水能力且可屏蔽强风的区域;陈文思等(2016)的研究显示先锋乔木和灌木会先出现在沟底和切沟、塌陷地、缓台等土壤水分条件较好的地方,在人工植被建设的过程中沟底和水分条件好的坡面微地形,可以适当配置乔木和灌木,而阳坡陡坡则以保护和恢复草本植物为主;韩芳等(2008)研究认为可基于采石场支离破碎的地形特点,选择背风的阴坡和沟谷生境作为植被恢复的起始平台,然后利用植被恢复的自然恢复力向外围拓殖、不断扩大植被的有效恢复范围。坡地上的原有植被可以影响周边以及低坡位的植物组成等指标(Mizushima et al.,2012)。虽然王宁(2013)经野外调查过程发现一些灌、乔木物种有从沟坡、沟沿线向梁峁坡面扩散的现象,即相对低处分布的植物种也能为区域植被的自然更新恢复提供种源,但在缺乏有效传播媒介的情况下种子长距离传播受到限制(王宁,2013),而坡顶、高地或上风向等位置将更有利于植物种子散播。

对于采石裸岩等区域,土壤堆积是影响植被重建和和恢复的关键因素(Jiao et al.,2009),为此可选择微凹地形(全威等,2013)、岩石裂隙(贾致荣等,2008;范学忠等,2013)等利于存留土壤、水分和根系延展的位置进行植物建植;在高陡边坡等区域也可通过避免平直坡面、保持坡面自然凹凸等,来人为营造有利于种源植物生长的微环境(贾致荣等,2008)。

3.1.2 植物种类选择

通过人工引入期望物种可帮助受损生态系统进行自然修复(白中科等,2020),当地适生种(特别是优势种群)的选择极为重要,既是先锋种又是优势种群的当地植物应是植被重建的关键种类(黄培祐,2004)。为实现持久性种源构建,应因地制宜的选择种子量大、萌发力强、抗逆性强(抗旱、抗寒、耐瘠薄)的乔木、灌木和草本植物种类。

其中,草本植物作为先锋种,在植被自然恢复中占有十分重要的位置(苗春玲等,2018)。一年生植物靠种子繁殖的能力远比多年生植物强,容易成为大的环境破坏后生态演替中的先锋植物(李青丰等,1997)。营养繁殖芽相对于种子萌发幼苗具有更高的抵抗生境胁迫能力,增加了其在恶劣生境中的成活率(王宁,2013)。多年生植物的种子繁殖能力虽相对较弱,但其往往具有更好的营养繁殖能力(王宁,2013),淮虎银等(2005)认为在受损植被上可引入繁殖能力和抗逆能力都比较强的植物(如短穗兔耳草等具有强烈克隆繁殖能力的植物)作为先锋植物,以改善受损初期的植被、加速其恢复过程;高寒草地生态系统中嵩草植物的营养繁殖效力一般远远高于有性繁殖,如矮嵩草的营养繁殖约是有性繁殖效力的 14倍,藏嵩草的营养繁殖效力是有性繁殖效力的8倍多(曹广民等,2018)。营养繁殖物种在群落中的重要值会随着坡度的增加而显著增加,表明营养繁殖物种更能适应存在土壤侵蚀的环境(王宁,2013);孙庆业等(2005)的研究显示随着弃置时间的推移,主要通过营养繁殖(或克隆繁殖)的多年生植物种类所占比例越来越高,且这些特点在其他类型的矿业废弃地上也有所表现。张信宝(2004)针对严重石漠化岩溶山地的植被恢复,建议在土层充填的岩石裂隙发育地段种植葛藤等蔓茎植物来覆盖坡面,形成枯枝落叶层并促进植被恢复。

3.1.3 种源区建植处理

在确定了人工促进自然修复措施中的种源区建设实施范围及植物种类后,可根据植物特性选择种子播种或植物栽植的方式进行建植。对于应用多种植物的,应尽可能进行混交种植,并根据不同植物的习性,选择阳坡、阴坡等更适合具体植物的条件。

土壤是植被附着生长的基础,其养分亏缺是矿区废弃地植被自然恢复与生态重建的重要限制因素(张志权等,2002;韩芳等,2008)。对小面积天然落种植被建植区域,应进行相应的土壤改良以消除限制因子,促进植被良好生长和产生足量、高质的扩繁种子。除常规的客土、表土回覆或施用肥料、改良剂、保水剂等外,包括丛植菌根真菌在内的微生物技术被认为是高效、低成本人工生态修复的手段(毕银丽等,2020)。

乡土适生或优势种群往往存在未商品化、难于采购的问题,除需要通过建立种子生产基地、专业种子园等培育种子(Broadhurst et al.,2016)来加以解决外,还可通过客土、表土回覆乃至动物粪肥中的植物种子来加以补充。其中,土壤种子库是植被自然更新和恢复的重要物质基础(Nussbaumer et al.,2016;Mi et al.,2019;陈颖颖等,2016;赵丽娅等,2018),土壤种子库中的大量种子在植被自然恢复中发挥着积极的作用(赵丽娅等,2018)。郭耸松(2013)开展的覆盖表土补充沙荒地土壤种子库的客土处理试验研究显示,客土地的草本多样性指数相对于沙荒地有明显的增大;刘利民等(2015)的研究显示利用附近种源地表层土壤,通过客土和人工添加乔、灌木种子的方式补充了荒草地土壤种子库数量,植被恢复效果良好。

3.2 人工促进自然修复的扩繁区处理

孙庆业等(2005)针对尾矿废弃地的研究显示,通过种子或孢子进行有性繁殖的一二年生植物,是最先侵入尾矿废弃地并实现定居的植物。而植物种子离开母体后,由于各种原因不能到达合适的萌发地点,将导致植物种群更新失败(王宁,2013),植物扩散限制是更新限制的关键环节之一。自然修复模式下的大面积植被恢复,基础在于植物扩繁种子在自然修复治理区内的广泛落种、定居。实施多种微地形改造与下垫面整地措施,可使得地表生境和植被状况得到一定改善(卫伟等,2013)。为此,在人工促进自然修复范畴内,需在完成种源区植被建植前提下,对更广大的待治理面积进行小范围(点状、线状等)的人工处理,提升植物种子落种、定居、萌生潜力。

粗糙的地表可以对种子起到截留的作用,有利于种子就地发芽(马宝峰等,2002),适宜的土壤条件有利于植物生长发育。促进区域内以及周围植物群落的物种繁殖体的有效侵入(落种、生长)方面,可实施的措施主要包括地表粗糙度提升、地下土壤质量改良两个方面。

3.2.1 基于微地形的地表粗糙度提升

3.2.1.1 微地形概念

地形对植被自然恢复具有主要影响,地貌部位、坡向、微地形等均会影响自然恢复植被的分布、多样性等(陈文思等,2016)。如北方地区阴坡、半阴坡的自然修复快于阳坡、半阳坡;缓坡的自然修复快于陡坡、险坡;坡脚的自然修复快于坡地上部、中部;凹形坡的自然修复快于凸形坡(白中科等,2020)。在人工促进自然修复中需控制人为工程量,为此不应采取大规模的地形整理,进而应更关注小尺度下的微地形处理。微地形是指在外营力作用下形成的大小不等、形状各异、生境条件有微小变化的局部地形(张宏芝等,2011;王晶等,2012)。Bruland et al.(2005)和 Moser et al.(2007)将微地形的尺度界定为1 cm—1 m,且指出需要重点关注垂直起伏和地表糙度(Moser et al.,2007)。

3.2.1.2 微地形的生态效应

微地形对土壤属性和微生境、降雨入渗和水蚀过程(Thompson et al.,2010;Gilland et al.,2014)、植被恢复的效果(Mi et al.,2019;骆宗诗等,2013)及其生态服务功能发挥(Okubo et al.,2003;Bruland et al.,2005;Chang et al.,2012)等多个方面都有重要影响(Stavi et al.,2008;Moser et al.,2009;卫伟等,2013)。

微地形重建可通过影响土壤质量(Bo et al.,2013)、土壤水分状况(Nagamatsu et al.,2002;Okubo et al.,2003;Bo et al.,2014)等来影响植被生长,对植物生产力发挥重要作用(Bruland et al.,2005)。如赵维军等(2014)从坡面微地形尺度研究植被配置得出的结果表明,黄土丘陵沟壑区不同微地形的地形因子、土壤理化特征等因素可对不同树种生长产生较显著的差异性,在构建坡面植被配置模式时应考虑微地形导致的坡面生境条件片段化。王东丽等(2017)针对细沟、浅沟沟坡、浅沟沟底3种侵蚀微环境的研究显示,细沟更有利于植物种子萌发出苗及幼苗存活,而浅沟更有利于植物幼苗生长;同时发现土壤侵蚀微地形对植物更新也存在一定的种间差异性,表现为细沟和浅沟不利于铁杆蒿种子萌发出苗及幼苗存活。骆宗诗等(2013)不同微生境的植被自然恢复力不同,其恢复力指数大小为:沟槽地>洼地>碎石地>巨石坡面>碎石坡面。张恰咛等(2017)的研究显示坡面微地形对衰退沙棘人工林更新具有显著影响,缓台位置沙棘种群基本能更新成林较好、浅沟其次、陡坎基本不能更新成林。王晶等(2012)针对黄土区封禁流域坡面微地形12 a的近自然恢复的研究表明,黄土区封禁流域坡面微地形内植物群落物种组成、数量特征及其多样性存在明显差异,微地形植被的盖度、平均高度和生物量多优于原状坡面,且以切沟和塌陷最为显著。

不同微地形改造措施及其空间组合模式能够创造出许多不同的斑块镶嵌体(Appels et al.,2011),形成许多不同的地表微生境和局地小气候,进而显著增加景观的异质性(李斯佳等,2018),这种异质性可为多种动植物的生存提供各种机会和条件,有利于提高生物多样性水平(高鹏等,2007)。王长庭等(2005)认为自然状态下群落中的物种组成是物种对环境适应的结果,不同的环境资源和环境异质性是形成群落结构特征、物种多样性分布格局差异的主要原因之一。各微地形之间由于不同的降雨分配和地貌形成过程,其土壤水分和养分有明显的不均等分配,从而导致微地形植被分布的特征差异(张恰咛,2017)。陈文思(2016)的研究显示灌木可在切沟、塌陷地、缓台等水分条件较好的坡面微地形和沟底较早出现,地貌部位是影响群落物种组成差异性的主要因素,尤其是沟底与其他地貌部位之间的植物群落差异性最大。微地形是植被种类多样性的重要影响因素之一(Okubo et al.,2003;Chang et al.,2012),微地形重建对植物多样性具有重要作用(Bruland et al.,2005)。

微地形对地表的水文、土壤侵蚀过程有着十分显著的影响(Thompson et al.,2010;Gilland et al.,2014)。实际上微地形也是防治土壤侵蚀的一种措施,如水土保持工程中常用的鱼鳞坑,就是一种直径几十厘米尺度的微地形。水蚀、风蚀的发生会影响植物种子的落地定居,需要采取风蚀、水蚀防止措施来为种子落地定居、繁殖更新提供基本条件(赵冰清等,2018;白中科等,2020),杨娅双等(2018)关注了梯田、鱼鳞坑、水平沟、挡水埂、水平阶等微地形的水土保持效应。

3.2.1.3 微地形构建

Bradshaw(2000)研究认为植被建植需要确保地表粗糙。如退化草地中的鼠类活动对原生草毡表层的破碎作用和对剖面土层的扰动,可使土壤疏松多孔进而有利于植物种子着床(曹广民等,2009)。水分是限制幼苗萌发的主要因素,有利于土壤水分保存的微生境均能增加种子萌发与幼苗存活(王宁,2013)。地表糙度增加后的坑洼微地形能够拦蓄水分、减少蒸发、增加湿度,为水分蓄集、种子萌发、幼苗的存活提供微生境,且自然恢复坡面幼苗密度和物种数量随地表糙度的增加而增加(王宁,2013)。邱冬冬等(2020)的研究显示,鸟类活动形成的凹坑微地形环境能够显著提高滨海湿地盐地碱蓬的种子保留量、幼苗定植量和成株存活量,有效促进盐地碱蓬在植被退化区域的恢复。

罗俊宝等(2006)的研究显示流沙上设置黄柳活沙障可将地表粗糙度提高 465—643倍,减弱近地层风沙活动的强度,为其他植物种的入侵创造了条件,使得障内的植物种类增加 11种、盖度增加50%—60%、生物量增加了 20—26倍。赵冰清等(2018)和白中科等(2020)的研究发现营造刺槐与榆树混交林可防治风蚀、水蚀,进而可为榆钱落地定居、繁殖更新提供基本条件。苗春玲等(2018)的研究认为砾石覆盖能够保存植物种子、降低土壤水分蒸发,进而有利于植物生长,但对不同高度砾石、粒径砾石所形成的不同的粗糙度环境下的植被自然修复的效果的研究未见报道。而植被建植需要考虑提供覆盖条件,对于细粒物质缺乏的待恢复区域,需要通过覆盖以及早期植物生长等方式减少进一步的侵蚀损失(Bradshaw,2000)。

生物结皮在生态脆弱区域的表土固着、扬尘抑制方面起到重要的作用;结皮在植被方面一般具有增加地表糙度、拦截种子作用,在一定程度上可改善养分、水分状况,并可在夜间吸附空气中的水分(Eldridge et al.,1994;Beyschlag et al.,2008;潘臻,2009;潘臻等,2009),对幼苗存活有一定的作用(王宁,2013)。龙利群等(2003)研究显示小画眉草和雾冰藜两种一年生草本植物的幼苗存活率均表现出在苔藓结皮上最高(而在流沙基质中最低),且两种植物幼苗存活率与土壤表层水分含量呈正相关关系。但也有研究认为,土壤结皮的存在对植物的落种留存(宋光等,2017)、降水入渗(刘翔等,2016)等方面具有不利影响,使得自然落种恢复效果难于实现。如宋光等(2017)认为干旱沙区生物土壤结皮的存在会降低外来植物种子进入土壤,阻碍外来植物的种子传播与定居;王璐(2015)研究显示自然条件下藻结皮的存在抑制多年生植物羊草、星星草的定居,但有利于一年生植物碱蒿、虎尾草、角碱蓬的定居,并认为这与结皮影响土壤表面对种子的捕获能力有关。刘翔等(2016)通过对比研究发现,藓类、地衣和藻等 3种类型结皮均会显著降低沙土初渗速率、减小沙土累积入渗量,阻碍沙土水分入渗,而这种对土壤水分的影响,可能间接影响植被种子的萌发生长。为此,需要在人工促进自然修复中考虑消除土壤结皮的不利影响。具体的,需要在结皮大面积发育地方,采用分布式、散点式钻孔等方式开展破皮和促糙处理,为种子落种定居及水分入渗等创造有利条件,促进植物萌发后的进一步生长。在该方面需进一步研究确定扰动时机、扰动范围、扰动尺度和深度等因素。

在高陡岩质边坡复绿工程中岩体裂隙有着非常重要的生态学意义(贾昊冉等,2014);工程建设造成的岩石裂隙发育程度直接影响植物自然恢复,次生裂隙发育对生态恢复有利(朱克亮,2011)。石壁上不规则的微凹地形或缝隙及其凹陷平缓处聚集的少量土壤,使得植物的自然入侵成为可能(袁剑刚等,2005;许晓岗等,2009),许晓岗等(2009)研究显示在石壁上定居的植物种源,主要来自风力搬运、鸟兽传播以及壁顶土壤中种子库随雨水冲刷,并在石壁上凹凸不平的地形处聚集。贾昊冉等(2014)认为岩体裂隙可以截留和储存土壤、水分以及营养物质并保持稳定,还可导通水分和空气,从而构建出完整的适宜植物生长的地境;杨瑞等(2010)针对喀斯特区域森林群落自然恢复早期的研究显示,林木主要占据石缝和土面的小生境;裸露坡面侵蚀强烈但较小的种子易于进入土壤缝隙(王宁,2013),这有利于裂缝区域的植被种子定居。Yuan et al.(2006)的研究显示,采石场陡坡上植被恢复受积存土壤体积的影响要强于土壤肥力。良好的裂隙条件可以满足植物生长所需的地境条件要求,岩体裂隙的有效利用可使复绿种植植被长期稳定生长,这为人工构建地境提供了有利的条件和理论依据(贾昊冉等,2014)。袁剑刚等(2005)的研究显示,在悬崖上构筑大量的微凹地形或小平台,并在其上引入周围表土可改善悬崖立地条件和引入当地植物种子库,可望以较少成本在较短时间内在悬崖上形成适当的植物群落。

另外需要注意的是,土壤的粗骨性会造成小粒种子在降水冲刷作用下向下部土层迁移,导致穿破力弱的小粒种子萌发、出苗比较困难(曹广民等,2009)。为此,微地形处理应关注处理深度,尽可能在浅表层进行。

3.2.2 土壤基质条件改善

种子萌发与幼苗定居是植物生活史中最为脆弱、敏感的阶段之一,也是种子实现种群更新和物种延续较为关键的环节(彭闪江等,2004;文晖,2010)。孙庆业等(2005)的研究显示,矿区废弃地恶劣的环境条件会影响植物的自然定居,繁殖体萌发所形成的幼苗或个体往往因表层尾矿的侵蚀、掩埋、高温、干旱而死亡,只有在局部表面稳定、湿润区域植物才能完成生活史,实现定居。大面积待治理区域中的少部分区域,也可采取与种源区一致的土壤基质处理方式(包括施用有机肥、替换客土等),进而为落种后植物的种子萌发、生长提供良好养分、水分条件,以期促进自然修复的进程和效果(特别是植物幼苗的存活与生长)。

4 总结与展望

生态自然修复符合国家政策导向,人工促进自然修复具有重要的工程实践意义,有限人工措施的基础上的生态自然修复(即人工促进自然修复)将成为未来生态修复治理工程应用和技术研究的重要方向。本研究在初步明确自然修复、人工促进自然修复与人工主导的生态修复之间的界限基础上,对人工促进自然修复的技术体系框架进行了构建,并对相关技术措施要点进行了阐述。未来人工促进自然修复的技术研发方向包括:

(1)进一步研究完善人工促进自然修复的模式框架,补充相关配套管理、监测、评价相关内容,使得整个模式框架更加全面、可行、有效;

(2)在模式框架内重点通过关键节点的植被建植、土壤改良、微地形塑造等,开展经济、高效、稳定的有限人工促进技术措施研究,并逐步形成相关技术规范规程;

(3)针对盐碱地、沙区、矿区等典型脆弱生态以及干旱、高寒等不利环境条件,开展针对性的人工促进自然修复措施研究,不断提升技术应用的针对性;

(4)开展人工促进自然修复的相关技术指标制定。如进一步明确不同气候条件、立地类型下的人工促进工程面积比例;研究确定短期和中长期的人工促进自然修复工程质量、效应评价标准,其中短期内应侧重人工处理措施实施范围内的出苗、保存率、成活率,中长期应对整个区域范围内的植被盖度、生物量进行调查,并与区域背景值、参照值进行比较、评价。