地理成因思维在中学地理教学中的应用

——以“地球的历史”为例

罗晓芳 李晓虹 张正栋

(华南师范大学 地理科学学院, 广东 广州 510631)

一、问题的提出

高中地理课程标准提出地理教学的目标之一是培养学生形成从综合的视角认识地理事物和现象的意识,理解地理各要素间的相互关系,并能解释地理事象发生、发展的过程。[1]其中,“解释”一词要求学生通过梳理各要素间的联系去分析地理事象之间的相互关系,侧面反映了地理成因思维在学生地理学科逻辑培养中的重要性。地理成因是指反映地理事物现象因果联系,揭示地理特征和地理规律形成原因的地理知识,[2]可见地理成因为培养学生的综合思维奠定知识基础。在地理教学中强调地理成因思维的培养有助于学生掌握地理知识,形成解释地理事象的思维。

必修1中“地球的历史”是课程标准新增的内容,主要关注地球的演化过程。本节对应的课程标准内容要求为:运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。[3]地球的演化过程指地球在不同时期的更替过程,包括距今的年份、地球海陆演化、地壳运动、古生物情况。“地球的历史”这一节的内容由于历史时间跨度大,知识结构较为分散,对学生的抽象思维能力要求较高,如果单纯地按时间节点去介绍各历史阶段的地理特征,仅可达到记忆的要求,却并未真正做到培养学生地理素养。此外,地球的演化过程蕴含地理环境的整体性特征,其中地理环境的整体性是地理学习的重要逻辑。虽然有关整体性的系统知识在“地球的历史”前尚未系统学习,但整体性的思路内涵贯穿必修1教学全过程。地理整体性与地理成因在内在意蕴上存在着密切联系,地理成因是整体性的内在关系,整体性思维是对地理成因思维的综合化表现。本节内容虽未介绍全部地理要素及其相互关系,但包含地理成因的内在意蕴。故本研究将从地理成因思维出发,探究各时期演化过程中表现出的各地理要素的成因,以促使学生更好地描述和理解地球的演化过程。

二、地理成因思维的具体内容

1.地理成因思维的概念

思维是对事物本质特征和内在联系的间接的、概括的反映,常作为思考方式和角度存在。本文将地理成因思维定义为分析地理事象特征、过程和规律发生、发展形成原因的思考方式和角度。地理成因思维作为连接感性知识和理性知识的纽带,将感性知识进行整合、升华,形成理性知识。[4]其在教学中的运用可帮助学生从地理事象的表层出发,理解和思考地理事象形成的原因,由外至内进而达到深度学习的教学效果。

2.地理规律、过程和特征与地理成因之间的关系

地理规律、地理过程和地理特征三者间并非完全独立,而是由各种地理事象通过地理因果相互联系。地理规律反映地理事象的必然联系和本质趋势,是对地理现象、地理景观等地理感性知识抽象、概括得到的,其对揭示地理成因有重要作用,[5]即地理成因是形成地理规律的基础,地理规律有利于揭示地理成因。其中地理感性知识多体现为地理特征,地理特征是各要素在地理环境中的表现,如气候特征、地形特征、生物特征等。[6]影响地理特征的各地理要素会随时间变化,变化原因主要体现在地理过程上。综上,三者间的关系可以表述为地理特征是地理规律形成的外在表现及其归纳、概括的基础,而地理过程影响地理特征的表征及变化,地理特征反映地理过程。三者的关系是理解地理事象发生和发展的原因的本质要求,其对锻炼和培养学生的地理成因思维具有重要价值(见图1)。地理成因并非表层地理知识,故培养地理成因思维需要从地理特征、地理过程出发,总结地理规律,揭示地理成因,并根据地理规律进行迁移应用,以此锻炼学生的地理成因思维。

图1 地理规律、过程和特征与地理成因之间的关系

三、地理成因思维对教学的启示

地理成因思维的培养需要弄清地理成因知识的作用是什么、如何培养和提升学生的地理成因思维。对此,本文以“地球的历史”为例,借助问题式教学,创设层层递进的问题链启发学生思考,以此探究地理成因思维如何真正落实到地理教学中,并提出以下几点教学启示。

1.从地理特征出发,预测发生的地理过程

生物具有反映地理环境与地理过程的价值,古生物对指示当时所在的地理环境具有指示作用,而古生物主要以化石的形式储存在地层中。故根据地层和化石的特征,可归纳出地球的演化过程。本文通过地理特征预测地理过程,得到该教学的问题逻辑链(见图2)。首先从概念入手介绍“什么是沉积岩岩层和化石”。其次,引导学生根据沉积岩的形成过程归纳出沉积岩岩层的新老关系特征,即一般情况下,越往下分布的岩层越老。进而提问“沉积岩岩层的新老关系与化石间的关系是什么”,分析得到化石的新老关系与沉积岩岩层的新老关系及当时的古环境密切相关。接着,以某一岩层中的古生物化石为例,从古生物的生长特性出发提问学生“该古生物所在的地理环境是什么样的”。最后对比其与不同岩层中的古生物化石,回答“反映了古环境发生了什么变化”。

图2 依据地理特征预测地理过程的教学问题逻辑

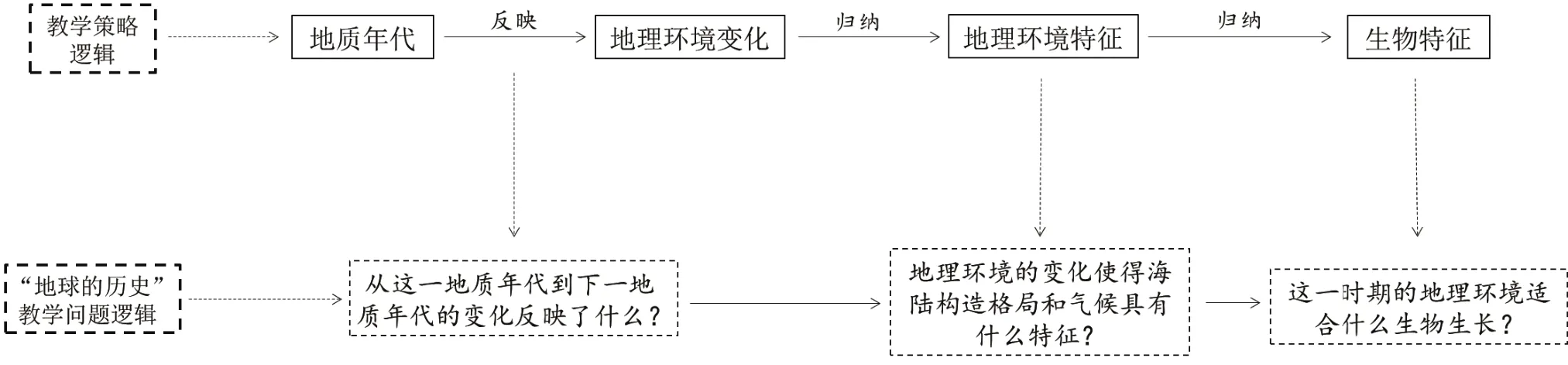

2.结合地理过程,归纳地理特征

地理过程的变化影响地理特征,地理过程伴随时间发展而变化。其变化最直接反映在地理环境的变化上。可结合相邻地质年代的地理环境变化来认识地理过程,从地理过程中归纳出地理环境变化特征,提问学生“这一时期的地理环境适合什么生物的生长”,由此介绍该时期的代表性生物(见图3)。

图3 结合地理过程归纳地理特征的教学问题逻辑

以晚古生代为例,首先向学生总体介绍早古生代向晚古生代的过渡时期,地理环境发生了什么变化,突出地理过程。接着,引导学生从海陆构造格局和气候等角度归纳地理环境的变化特征,即晚古生代的海洋面积缩小,陆地面积扩大,气候变得温暖湿润。最后,提问学生“什么生物更能适应这一时期的地理环境”,由此引导学生认识这一时期的代表性生物,即陆地面积扩大而气候温暖湿润使得喜温暖湿润气候的蕨类植物繁盛,动物逐渐从海洋登陆演变为脊椎动物和两栖类动物。

3.借助知识结构图,总结地理规律

知识结构图是由逻辑线组成,反映知识之间相互关系的结构表征图,是一种促进教学的有效工具。[7]知识结构图有助于学生梳理知识间的逻辑关系,从而提升教学效果。地理规律知识在理解地理事象本质联系和时空变化的演变趋势,以及剖析地理成因与过程方面起到重要作用。[8]在前期学习的知识铺垫下,学生梳理出地球演化过程的知识结构图,根据不同地质年代地理环境的变化过程,归纳地理环境特征,接着根据地理环境特征归纳生物特征,总结出地球演化历史中的规律,并将背后的地理成因串联起来,深化地理成因思维。最后,归纳出地球演化过程的地理规律,如从低级向高级,从简单向复杂发展的生物进化规律(见图4)。

图4 地球演化过程的知识结构图

4.根据地理规律反推特征和过程,举一反三,锻炼地理成因思维

地理规律是地理事象的本质表现,“地球的历史”主要体现的规律是生物进化规律。教学可围绕这一规律,以某一时期的代表性生物为例,提问学生“这一时期代表性生物是什么”,引导学生说出这一生物的主要特征,并结合地质年代发生的时间顺序,提问“下一时期的代表性生物是什么”。最后,根据生物特征推断这两个年代发生的地理过程,提问学生“这两个时期的代表性生物预示着其所在时期的地理环境应该是什么样”,进而根据对比结果说出这两个时期发生了什么样的地理环境变化,即可解释地理过程(见图5)。

图5 从地理规律锻炼地理成因思维的教学问题逻辑

四、结论

本文通过分析地理成因与地理规律、过程和特征的内在联系,得出以下两点主要发现。

(1)地理成因思维的培养离不开地理过程、特征和规律三者间的关系。这三者间的关系蕴含着理解地理事象发生和发展原因的内在要求,基于这三个概念的关系设计教学对培养地理成因思维具有重要价值。

(2)培养学生的成因思维可从地理特征、过程和规律三者间的关系入手,如从特征推出过程,借助过程预测特征,最后借助结构图,得到规律。这一教学策略有助于落实学生综合思维的培养,为形成地理整体性思维奠定逻辑基础。