脐针治疗心脾两虚型失眠的临床研究

杨惠钦,于涛

(1.广州中医药大学第二临床医学院,广东广州 510006,2.广东省中医院针灸科,广东广州 510120)

流行病学研究显示,失眠症在世界范围内发病率较高,且呈上升趋势。我国失眠的发病率高达30%[1]。导致本病的因素较多,主要跟情绪有关[2]。当今社会生活、工作节奏快、压力大逐步导致负面情绪的积压发酵,进而影响睡眠。失眠不仅对患者的生活、工作、学习和心理造成大的影响,亦有升高其他疾病患病的可能性[3]。有研究[4]表明,失眠可能成为恶性肿瘤发病的警告讯号。

目前,研究表明,针灸干预治疗失眠疗效显著[5]。脐针疗法是齐永教授创立的在腹部肚脐施针,通过调动先天之气治疗疾病的一种针刺疗法[6]。本研究组于涛教授从事针灸临床工作20余年,具备娴熟针灸诊疗操作水平,以“圆运动”与脐针疗法密切结合,临床上使用脐针治疗失眠有一定心得体会。本研究应用脐针治疗心脾两虚型失眠,取得显著疗效,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象及分组

选取2021年1月至2021年11月广东省中医院针灸科门诊收治的60例明确诊断为心脾两虚型失眠的患者为研究对象。按照随机数字表将患者随机分为治疗组和对照组,每组各30例。本研究获医院伦理委员会审议通过。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照《中国成人失眠诊断与治疗指南(2017版)》[7]的诊断标准拟定。存在以下1种或以上的睡眠相关症状:入睡困难;睡眠维持困难;比期望的起床时间更早醒来;在适当的时间不愿意上床睡觉;存在以下1种或以上失眠相关的日间症状:疲劳或精力不足;注意力不集中或记忆障碍;社交、家庭、职业或学业等功能损害;情绪易烦躁或易激动;过度关注睡眠问题或对睡眠质量不满意。

1.2.2 中医辨证标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[8]和全国高等中医院校规划教材张伯礼主编的《中医内科学》[9]中有关心脾两虚型失眠的中医辨证标准拟定。主症:不寐,多梦易醒;次症:神疲纳呆,四肢倦怠,面色少华;舌脉:舌淡苔薄,脉细无力。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②匹兹堡睡眠量表(PSQI)总积分>7分;失眠严重程度量表(ISI)>7分;③年龄为18~65周岁,性别不限;④无全身严重性疾病及精神疾病;⑤近2周未服用过治疗精神障碍类的药品或安眠药;⑥自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.4 排除标准

①不符合纳入标准的患者;②患有严重的心血管疾患,内分泌系统疾患,癌症,肝、肾、造血系统疾患或重度抑郁症等疾病的患者;③妊娠期或哺乳期妇女;④近2周内曾使用过影响睡眠药物的患者;⑤既往有晕针病史的患者;⑥因其他疾患正在服用的药物或正在接受的治疗可能对本研究评估指标有影响的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组

给予常规针刺治疗。参照《针灸治疗学》[10]中有关不寐的治疗方案拟定。穴位选取:照海、申脉、神门、三阴交、安眠、四神聪、心俞、脾俞,腧穴的定位标准参照《中华人民共和国国家标准·经穴部位》[11](GB12346-90)。具体操作方法如下:患者取俯卧位,刺激区肌肤常规消毒,采用汉医牌一次性无菌针灸针(长春爱康医疗器械有限公司产品,规格:0.25 mm×25 mm),针刺深度为0.5~0.8寸。进针得气后,申脉取泻法,轻插重提,拇指向后捻转时用力重、向前还原时用力轻;照海取补法,重插轻提,拇指向前捻转时用力重、向后还原时用力轻;其余穴位均匀地行提插及捻转手法,平补平泻,捻转幅度在180°左右,捻针频率每分钟120次,行针1~2 min,使其产生局部酸胀痛及放射感现象为度,留针30 min。

1.5.2 治疗组

给予脐针针刺治疗。取穴:选取脐针“健脾三针”,即脐部震(9点)、离(12点)、坤(1-2点),脐针“生阳三针”,即脐部坎(6点)、巽(10-11点)、离(12点)。具体操作方法如下:患者取仰卧位,采用汉医牌一次性使用无菌针灸针(长春爱康医疗器械有限公司产品,规格:0.25 mm×25 mm),以脐蕊为中心,放射性地向四周脐壁平刺捻转进针,于“健脾三针”所指的震、离、坤平刺1针,于“生阳三针”所指的坎、巽、离平刺1针,针刺深度为0.5~0.8寸,进针即可,不行针,留针30 min。

1.5.3 疗程

2组患者均每周治疗3次,每次30 min。治疗4周为1个疗程,共针刺12次。治疗1个疗程。

1.6 观察指标

1.6.1 睡眠质量评估

分别观察2组患者治疗前后匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)评分的变化情况。包括睡眠质量、睡眠时间、入睡时间、睡眠障碍、睡眠效率、催眠药物、日间功能障碍共7个项目,每个项目计分为0~3分。总分为21分,分数越高,代表睡眠质量越差[12]。

1.6.2 失眠严重程度评估

分别观察2组患者治疗前后失眠严重程度指数量表(Insomnia severity index,ISI)评分的变化情况。该量表共包含7个项目,按主观感受程度分为5个等级:很满意、满意、一般、不满意、很不满意;失眠问题严重程度分为5个等级:无、轻度、中度、重度、极重度;各自分别计为0、1、2、3、4分,总分为28分。得分越低,代表失眠严重程度越轻[13]。

1.6.3 中医失眠症状积分

分别观察2组患者治疗前后中医失眠症状积分的变化情况。采用中医心脾两虚型失眠症状积分量表进行评定。将主症按程度分为轻、中、重,并且各自分别计分为2、4、6分,次症依据程度分为无、轻、中、重,并分别计分为0、1、2、3分。得分越低,代表症状越轻[14-15]。

1.7 疗效判定标准

参照《匹兹堡睡眠质量指数的信度和效度研究》[16]根据PSQI评分的变化情况进行判定。PSQI评分减分率=[(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分]×100%。痊愈:75%≤PSQI评分减分率≤100%;显效:50%≤PSQI评分减分率<75%;有效:25%≤PSQI评分减分率<50%;无效:PSQI评分减分率<25%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总病例数×100%。

1.8 统计学处理

运用SPSS 22.0统计软件进行数据统计分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用卡方检验;等级资料比较采用非参数秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较

治疗组30例患者中,男性12例,女性18例;年龄22~65岁,平均年龄(40.03±2.30)岁。对照组30例患者中,男性10例,女性20例;平均年龄(42.17±2.76)岁。2组患者的性别、年龄等一般情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),表明2组患者的基线特征基本一致,具有可比性。

2.2 2组患者治疗前后PSQI评分比较

表1结果显示:治疗前,2组患者PSQI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者的PSQI评分明显改善(P<0.05),且治疗组在改善PSQI评分方面明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组心脾两虚型失眠患者治疗前后PSQI评分比较Table 1 Comparison of PSQI scores between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia before and after treatment (±s,分)

表1 2组心脾两虚型失眠患者治疗前后PSQI评分比较Table 1 Comparison of PSQI scores between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia before and after treatment (±s,分)

①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.05,与对照组治疗后比较

组别治疗组对照组时间治疗前治疗后治疗前治疗后例数/例30 30 30 30 PSQI评分11.35±1.98 4.27±2.45①②11.67±2.06 5.63±2.35①

2.3 2组患者治疗前后ISI评分比较

表2结果显示:治疗前,2组患者ISI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者的ISI评分明显改善(P<0.05),且治疗组在改善ISI评分方面明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组心脾两虚型失眠患者治疗前后ISI评分比较Table 2 Comparison of ISI scores between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia before and after treatment(±s,分)

表2 2组心脾两虚型失眠患者治疗前后ISI评分比较Table 2 Comparison of ISI scores between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia before and after treatment(±s,分)

①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.05,与对照组治疗后比较

组别治疗组对照组时间治疗前治疗后治疗前治疗后例数/例30 30 30 30 ISI评分15.63±3.53 4.33±3.23①②15.06±3.77 6.20±3.85①

2.4 2组患者治疗前后中医失眠症状积分比较

表3结果显示:治疗前,2组患者中医失眠症状积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者的中医失眠症状积分明显改善(P<0.05),且治疗组在改善中医失眠症状积分方面明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 2组心脾两虚型失眠患者治疗前后中医失眠症状积分比较Table 3 Comparison of TCM insomnia symptom scores between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia before and after treatment (±s,分)

表3 2组心脾两虚型失眠患者治疗前后中医失眠症状积分比较Table 3 Comparison of TCM insomnia symptom scores between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia before and after treatment (±s,分)

①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.05,与对照组治疗后比较

组别治疗组对照组时间治疗前治疗后治疗前治疗后例数/例30 30 30 30中医失眠症状积分11.30±3.43 3.60±2.75①②11.63±3.27 4.83±2.37①

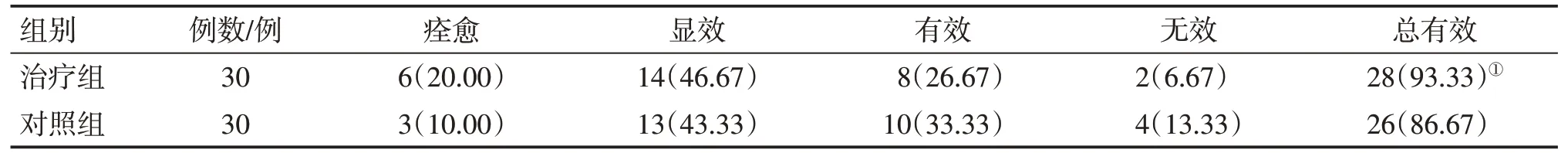

2.5 2组患者临床疗效比较

表4结果显示:治疗组总有效率为93.33%(28/30),对照组为86.67%(26/30)。观察组疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 2组心脾两虚型失眠患者临床疗效比较Table 4 Comparison of clinical efficacy between two groups of patients with heart and spleen deficiency syndrome type of insomnia [例(%)]

3 讨论

睡眠与觉醒是人类的基本行为,睡眠与觉醒若紊乱则发生失眠。西医中有观点[17]指出,觉醒与睡眠主要是经由一种相互成链状联系的复杂系统进行调控,若该系统内部损坏,则不会产生持续的睡眠,觉醒状态也相对紊乱,此时该系统会经由环路中性质相同的神经元进行代偿。西医认为,失眠相关的病因病理有体液学说、睡眠中枢学说、昼夜节律周期学说、遗传学说、环境影响等,其对失眠主要的治疗方法有心理治疗、药物疗法、物理治疗等。针对失眠的治疗,西药起效快,短期效果佳,但常常会出现较严重的不良反应,如嗜睡、共济失调、头疼等;药物的副作用及其依赖性,给患者带来生理及心理的严重负担,且停药后失眠极易反弹[18]。而中医治疗显得十分必要,中医治疗效果稳定,安全性较高[19]。失眠在中医学中属“不寐”的范畴。中医认为,饮食不节、情志失常、劳逸失衡、病后体虚等都是失眠的诱发因素。目前,研究[5,20-22]已证实,中药、针灸、推拿疗法、穴位埋线等中医治疗对失眠均有较好的临床疗效。

本研究认为,心脾两虚型失眠,本在脾虚,而脾胃为后天之本,为气血生化之源,气血生化乏源,心主血脉、主神志,气血亏虚,无以濡养心神,心神失养进一步导致失眠。本研究将圆运动理论与脐针结合运用,“土气”寄旺于四时,为气机斡旋之枢纽。黄元御所作的《四圣心源》中《天人解·脏腑生成》曰:“己土上行,阴升而化阳,阳升于左,则为肝,升于上,则为心;戊土下行,阳降而化阴,阴降于右,则为肺,降于下,则为肾”[23],文中重视土在五脏形成中的作用[24],而且脾胃为气血生化之源,若中土健则气血化生不止。在圆运动中,土为中枢,中土运转失常,枢机斡旋失常,脾土不升,木火不长,阳无以升。故治心脾两虚型失眠时,除补益心脾外还需顾护阳气。本研究中脐针疗法以温阳补益心脾为法,采取了“健脾三针”震位、离位、坤位形成木生火,火生土的平衡局面,用以补益心脾。陈复正在《幼幼集成》所云:“左右者,阴阳之道路也,阳从左升,阴从右降。”“生阳三针”坎位、巽位、离位形成水生木、木生火的相生格局,顾名思义即用以生阳。《黄帝内经》记载:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明。”亦说明阳气的重要性。

脐针疗法作为一种新型针法,取穴神阙,通过调动人体内的先天之气,可整体调畅气机,古今结合,运用“圆运动”理论指导施针,枢轴为土,四象轮旋,一年而周,土合四象为五行,以脾胃为动力中心,推动枢轴运动,一气周流则身康体健[24]。本研究结果表明,治疗后,2组患者的PSQI评分、ISI评分及中医失眠症状积分均明显改善(P<0.05),且治疗组在改善PSQI评分、ISI评分及中医失眠症状积分方面均明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组总有效率为93.33%(28/30),对照组为86.67%(26/30),治疗组疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。脐针针刺治疗心脾两虚型失眠总有效率高于常规针刺疗法,说明脐针治疗心脾两虚型失眠的临床疗效明显优于常规针刺治疗。另外,研究过程中发现患者病程长短不一,其病程长短是否也影响着疗效有待研究。未来可进一步研究失眠病程长短与疗程长短的相关性。

综上所述,脐针针刺治疗心脾两虚型失眠可明显改善患者的睡眠质量,临床效果显著,值得在临床进一步推广应用。