桥梁养护检测加固一体化技术

韩明祥,黎希

(1.抚州市公路事业发展中心,江西 抚州 344000;2.抚州赣东公路设计院有限公司,江西 抚州 334400)

0 引言

桥梁工程是我国重要的基础设施工程,其质量关系着人们日常出行安全。为在保障工程质量的前提下缩短工程建设周期,实现成本效益与质量效益的统一,应用一体化技术进行桥梁工程的养护、质检、加固,可以准确找出现有的问题,提高优化效率,确保桥梁工程建设的稳定性、科学性。

1 工程概况

某桥梁工程建设以预应力结构基础,采用空心板结构施工方式,跨度24个,其中主桥的跨度数量为10个,采用预应力连续箱梁进行施工。桥梁为东西走向,东引桥区域共计6跨,西引桥共计8跨,东侧孔跨设计参数为3.8m×14m,西侧孔跨设计参数为10m×12m。工程建设由2020年3月6日开始施工,于2021年3月竣工,采用一体化技术对桥梁进行质量检测,采取加固措施对其进行优化处理。

2 一体化技术应用流程

以往的桥梁工程建设期间养护、检测、加固是分开进行的,检查工作由施工单位单独完成,加固施工或者质量检验委托第三方单位开展。由于该工程阶段性复杂,导致质量管理差异较大,存在一定的安全风险与质量问题,竣工验收周期也有所延长。一体化技术应用减少了该阶段中的管理属性,界定了各单位之间的责任,实现现有资源的整合,实现了养护技术、检测技术、加固技术之间的科学衔接。具体技术应用流程可以分为三步,具体如下:

(1)检测评估:进行养护检测,开展检测评估工作,检测评估内容包括桥梁结构性检查,桥梁隧道、涵洞等项目检查。按照检查对象性质将其分为经常检查项目、定期检查项目、特殊项目检查,定期检查项目采用定期观测的方式执行,特殊检查需要对结构的应力变化情况、材料质量、荷载能力等进行检测。

(2)加固技术:根据检查结果制定加固方案,确定施工技术。其中包括具体方案的设计工作、施工图纸的设计工作、技术方案明确。加固设计应制定多个方案并对其进行执行,开展成本预算编制工作,对所需的相关材料、相关设备以及质量评定标准进行明确,组织开展加固项目。

(3)施工阶段:施工时,对现有问题进行修复与完善,通过耐久性修复、荷载性能优化、结构性优化等方式进一步提高桥梁工程的性能质量,使其达到质量验收标准。

3 一体化技术在桥梁工程检测评估中的应用

3.1 检测技术应用

将一体化技术应用到桥梁检测之中,需要对桥梁的健康情况进行检测,判断桥梁工程的现有状态,并将桥梁的基本信息作为检测工作开展依据。桥梁工程建设技术应用需要对内容进行明确,按照检测要求将其分为三个部分,具体如下:

(1)表观检测:表观检测是指观察判断桥梁的表面损伤情况,通过肉眼观察的方式对桥梁的各结构点以及各结构表面进行薄弱点问题[1]。主要是判断桥面系是否存在结构性损伤,桥梁的上部结构区域或者下部结构区域是否存在表观质量问题,支座区域是否存在应力损伤问题,将检测结果进行处理,列入经常检查项目之中。

(2)材质检测:通过表面检测了解桥梁工程的表面是否存在损伤之后,开展材料实际情况检测工作。该检测工作主要分析内部是否存在一定的缺陷,质量是否存在问题。该检测主要内容是混凝土的结构性强度参数、内部结构是否完整、钢筋框架结构是否受到影响,保护层的厚度是否达标。

(3)荷载检测:对桥梁工程的内部结构问题进行检测之后,对桥梁的荷载参数进行计算,在此应用动态的信息技术与数据库技术进行荷载试验,同时采用动载和静载的方式对桥梁的荷载强度进行评估,并应用公式对最终的结果进行计算,记录最大荷载强度。

3.2 养护检测评估应用

布置具体的测量点,明确测量方法与测量区域。应用超声回弹技术对混凝土强度参数指标进行评估,对特殊应力节点位置的强度进行评估。对每个区域进行检测,共设计回弹点数量14个,每个检测点的静距离控制在2cm左右,分布均匀。得出最终结果,将其记录在信息系统之中,判断强度变化情况[2]。

保护层的检测应用电磁法进行,使用探头对保护层的强度情况进行评估,该技术可以反映桥梁结构内部是否存在钢筋以及钢筋结构的实际情况,检测人员通过观察磁场强度变化的方式了解内部结构是否存在问题。该检测技术应用简单,操作便捷,所提取的检测结果具有准确性,可以应用于保护层检测中。

内部结构检测同样采用超声波检测技术,通过超声波的反馈速度变化判断桥梁混凝土内部结构情况,可以了解内部结构中是否存在裂缝。分别进行静载试验、动载试验,设计试验场景。使用重力卡车负载重物的方式开展静载实验,将试验结果绘制成图表,对各项数据进行记录,将其绘制成为曲线图,观察静载情况下的应力变化,以此作为判断桥梁扰度以及索力因素的重要依据。动载试验对技术的要求较高,需要应用信息技术建立动力测试系统,对动态负载期间的内部应力结构变化情况进行反馈,通过获取振动频率等数据,判断荷载变化情况。

3.3 桥梁加固技术应用

桥梁加固技术应用根据检测评估结果制定加固措施,科学选择适宜的加固工艺。目前,比较常用的两种加固技术包括粘贴碳纤维技术、粘贴钢板技术两种。粘贴碳纤维技术是指使用黏结剂复合材料,将其粘贴到混凝土结构表面,将碳纤维与混凝土结构结合,组成共同受力结构,提高桥梁的结构性强度[3]。该加固技术应用首先需要做好准备工作,在准确结构检验的基础上,确定需要加固的区域,并对该区域表面的混凝土污染物质进行清洗、处理,并在底层位置涂刷相应的树脂材料,随后将其刮涂平整,最后进行碳纤维的粘贴与保护。该技术应用需要明确加固布设标准与钢筋数量之间的关系,达到提高结构应力强度的目的,公式如下:

式(1)中:Aa为粘贴碳纤维的数量;F为混凝土结构中钢筋的抗拉参数;Ae为应力条件下钢筋需要拓展的面积参数;f为碳纤维的应力抗拉值。基于上述关系的计算明确碳纤维的粘贴数量,确保不会出现材料浪费情况。

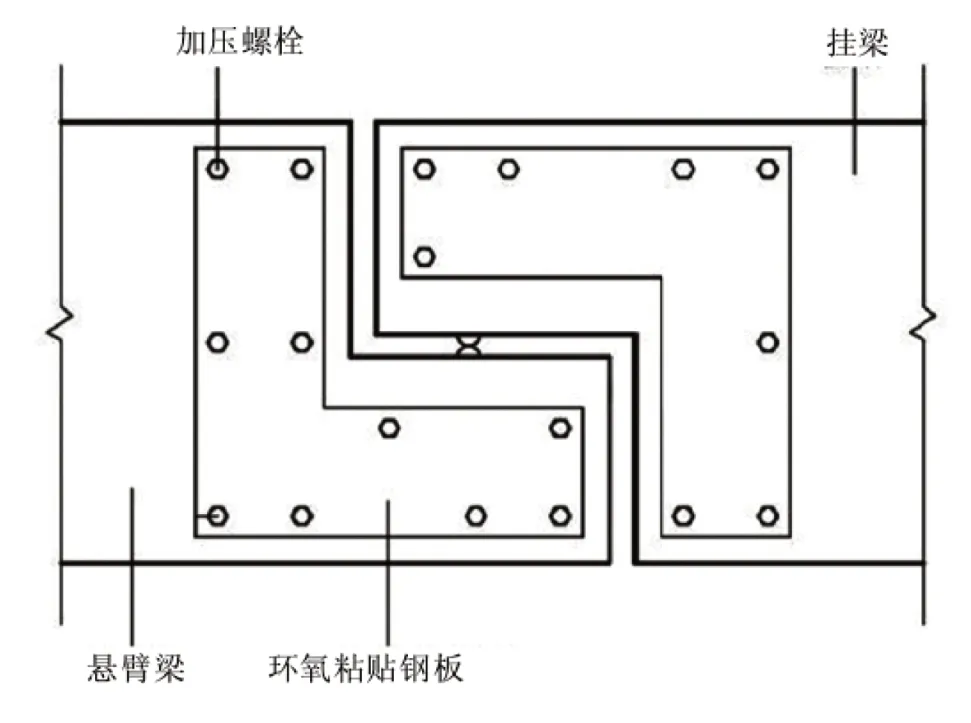

基于粘贴钢板技术的应用,根据养护检测结果对结构中的薄弱节点以及薄弱区域进行明确。在边缘区域涂抹一定数量的环氧树脂,将钢板粘贴到指定的区域,使其达到加固的效果。钢板具有一定的强度,将其粘贴在桥梁表面结构上,可与桥梁结构组合成为统一的受力体,使桥梁整体结构的抗剪力与强度均有所增强,有效提高桥梁的荷载能力,延长桥梁的使用寿命。该技术通过设置带状钢板,确保布设方向与应力变化方向处于平行的状态,在跨缝区域布设锚固板,提高桥梁结构的稳定性,具体技术应用方式如图1所示。

图1 粘贴钢板加固技术应用

该技术在桥梁工程加固中应用需要计算钢板的锚固长度,并对其黏结长度进行计算,具体公式如下:

式(2)中:ta为钢板材料在表面区域粘贴的厚度;Fa为混凝土结构的抗剪力参数值;Fb为加固钢板的强度值。基于上述公式的计算确保黏结长度L可以满足桥梁工程建设的质量需要。

基于粘贴碳纤维加固技术在案例中的应用,对其加固效果进行评价。应用信息技术建立仿真系统模型,将桥梁结构、材料、应力参数、强度方式等输入到系统之中,考虑在最不利的情况下桥梁结构的应力变化情况。预应力荷载主要集中在桥梁结构的梁体位置上,可能会导致地板位置可能存在一定的扰度因素。因此,采用横向预应力加固的方式效果较好,可以起到增强桥梁结构稳定性、提高结构质量的作用。

3.4 检测结果分析

对桥梁结构局部荷载变化采用静动结合的荷载试验方式,车轮荷载接触面积在0.14m2,根据预应力变化结果确定最不利情况,应用最不利原理开展加固作业。根据预应力变化情况对粘贴区域和粘贴间距进行计算,碳纤维板粘贴距离设置为55cm,对其进行均匀布置。根据公式计算应力变化情况,当外在应力达到55kN时,加固后混凝土结构的正应力数值为1.5MPa。若继续增加外在应力,达到80kN时,则正应力数值参数会随之减少,横向正应力为负数。

检测结果表明,案例桥梁结构桥墩位置的伸缩缝存在一定的松动情况,导致工程存在一定的安全隐患。采用表面观测的方式明确桥梁表面区域存在的缺陷,发现沥青铺设不平整,存在很多凹凸区域。上侧区域的结构检查结果表明,预应力箱梁周边跨度区域水密性效果较差,存在一定的孔洞,已经出现明显的渗水问题,颜色已经发生一定的变化[4]。主箱梁位置的混凝土存在区域性剥落问题,预应力结构存在破损,部分区域混凝土表面存在一定的麻面问题,综合判断检验结果,其存在一定的质量问题和安全隐患,需要采用加固技术对其进行修复,确保桥梁工程建设质量。

根据相关标准对保护层结构进行检测,检测结果表明,大部分保护层不存在故障因素和相关问题,跨箱梁底板位置检测结果中的数值变化比较稳定。有一个跨箱梁底板位置检测结果数值波动频率较大,该保护层区域存在一定的安全隐患,需要对其进行处理。

采用超声技术对案例中的桥梁混凝土结构强度进行检测,最终结果如表1所示。

表1 混凝土强度检测结果表

3.5 综合评价

应用桥梁工程养护检测与加固一体化技术,可以准确识别桥梁工程系统结构稳定性情况,对质量缺陷内容和质量问题进行分析,应用粘贴碳纤维板的方式进行加固,有效改善了裂缝故障问题,桥梁应力状态良好[5]。该案例工程在没有第三方参与的情况开展检验工作,有效地组合了现有资源,节省了成本支出,竣工时间也得以提前。

4 结语

综上所述,相较于传统检测和养护技术,桥梁养护检测加固一体化技术应用可以准确识别桥梁的质量状态,通过加固手段的应用,提高桥梁的性能,可以准确评估出桥梁建设的实际状态,提高工程建设的经济效益,具有广阔的发展空间。