浅析“借光”一词的发展历程

摘 要:“借光”一词自古产生,同时也是现代汉语中重要的礼貌用语之一,用于请别人给自己方便或向人询问。同时,它也可以用来表示分沾他人的利益、好处。这两种常用义项不仅有出現的先后之分,在使用频率上也有明显不同。本文通过梳理“借光”的产生、发展历程,旨在对这两个问题有更清晰、全面的认识。

关键词:“借光” 古今对比 词语发展

一、古代汉语中的“借光”

《辞源》中,对“借光”作了如下解释:

(1)汉匡衡家贫,穿壁借邻舍烛光读书。又晋车胤囊萤照书夜读。后常用“借光”比喻勤奋学习。唐骆宾王文集五秋萤诗:“下帷如不倦,当解借余光。”这是用车胤典故。元吴莱《渊颖集》二《忆寄方子清》诗:“邻光因借烛,道味肯吹齑”这是用匡衡典故。

(2)分沾他人利益或光荣。清郑燮《郑板桥全集》一《家书序》:“板桥诗文,最不喜求人作叙。求之王公大人,既以借光为可耻;求之湖海名流,必至含讥带讪,遭其荼毒而无可如何,总不如不叙为得也。”[1]

同样具备一定古汉语词典性质的《辞海》,也收纳了“借光”这个词,将其解释为“犹叨光;借重。今常用作向人询问或请人给予自己方便的套语。[2]”

因此,两本古汉语词典中将“借光”归纳出了:①借助光亮;②进而比喻勤奋学习;③分沾他人利益或光荣三个主要义项。根据分析,不难得出“借助光亮”是“借光”的本义,“勤奋学习”是其比喻义,“分沾他人利益或光荣”是其引申义。

郝全梅(2010)经考察得出,“借光”来源于《战国策》和《史记》。[3]《战国策》和《史记》讲述的是同一个故事,即一位贫女因家里没有火把,晚上就到富人家借助光亮搓麻线。而富人家的女儿想要将她赶走,她以自己每每提前来屋中打扫房间、收拾草席为由,希望富人家将屋中的余光恩惠给她,最后得到了富人家的同意。《战国策》中“何爱余明之照四壁者?幸以赐妾,何妨于处女?”《史记》中“子可分我余光,无损子明而得一斯便焉。”均是贫女对富人家的请求。这里的本意是贫女希望富人家分给她一些光亮。而这个故事是秦名将甘茂逃往齐国,途中遇到苏代所讲,目的是请求苏代向秦王进言,不要伤害他的家人。因此,放在这个背景下,“借光”就有了进一步的含义,也就是希望得到别人的关照,再进一步引申,就是“分沾他人利益或光荣”。

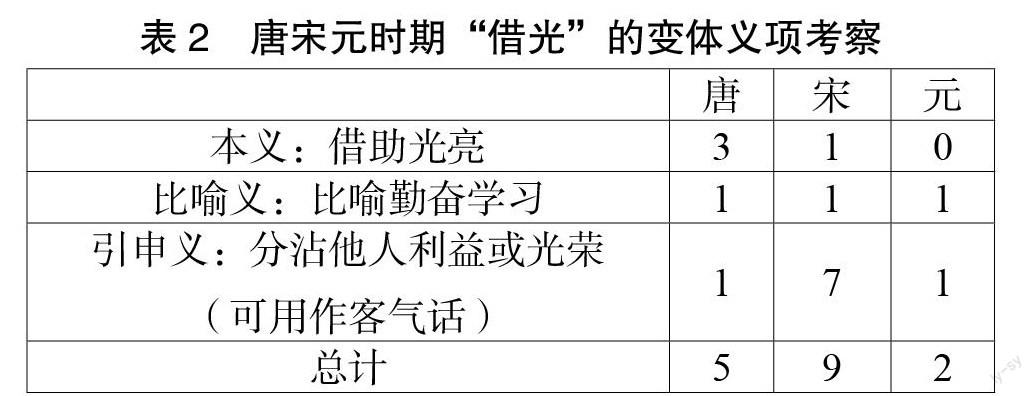

基于“借光”在古代汉语中出现的容量较大,时间跨度较长,本文根据BCC语料库、CCL语料库以及鼎秀古籍全文检索平台对“借光”的三个义项进行分朝代的量化统计,以此更全面、细致了解其发展变化。

通过对语料的检索,我们发现“借光”一词最早出现于唐朝。唐元稹《元氏长庆集·卷60》中有:“况夫人之生也,选甘而味,借光而衣,顺耳而声,便心而使。”此处的“借光”义为本义,即借助光亮。从分布来看,唐宋元三朝“借光”的出现都是极少的,并且以本义为主。同时,宋元时期已经有了少量“借光”引申义的使用。如:

1.“不惜分余为借光,情同结客少年常。”

——宋《东牟集》

尽管这里的“借光”还不是客气话,但是已有从普通的光亮引申为利益、好处的意思,也可以视为“借光”的引申义。本文认为,“借光”产生于唐朝,大概从宋朝开始有所引申。

明清可以说是“借光”使用的高峰期,无论是使用量还是义项数量都达到了高峰。明以前,“借光”基本只用于本义。而明清时期,其引申义的使用数量却反超本义,被更广泛地使用。在“借光”整体使用量变大的同时,引申义与本义的占比几乎达到了2∶1。并且,“借光”的引申义不仅出现在文言文中,在清末白话小说中也有所体现,同时“借光”在白话小说中还出现了重叠式“借借光”。如:

2.“你老人家尊姓?在下所带着两个妹子,在贵处借借光,赚两个钱。”

——清《施公案》

需要关注的是,清朝的“借光”还出现了词典中没有的义项。如:

3.“李公便上前问道:‘借光 ,铺办哥,贵庙有一位老师常在这门前占卦的,可在家么?”

——清《李公案》

不难得出,这一义项也是敬语,主要用于打扰对方询问事情时表示叨扰之意。这一义项于清朝始现,大量出现于清末白话小说中,乃至现代汉语中都在使用。2016年出版的《现代汉语词典第七版》中就收录了“借光”的这一义项,将其解释为“客套话,用于请别人给自己方便或向人询问”。据统计,这一义项在清末白话小说中出现次数多达22次,数量相当可观。

《辞源》中还给了“借光”的比喻义,即比喻勤奋学习。这一义项往往不会以“借光”的形式出现,而是大量见于用匡衡、车胤等典故的诗词或是故事本身。如萤窗雪案、凿壁偷光、庙灯借光等。[4]不过,“借光”的含义并不是出现于唐代,在唐以前,就已经有与“借光”有关的义项了,只是成词于唐代。

总结来看,“借光”一词最早成词于唐代,宋代开始出现一些引申义,至明清出现高峰。同时,清代还出现了“客套话”的新义项。鉴于现代汉语中借光的全部义项至清朝皆以出现,可认为“借光”一词至清朝已经基本成型。

二、“借光”一词相关变体的发展历程

“借光”的本义和引申义产生后,还没有正式成词,此时使用的都是“借光”的大量变体形式。南北朝时期开始有所记载。如:

4.“庶庇余光,优游卒岁。”

——北朝《魏书》

这里的“庇余光”与贫女故事表达的意思基本一致。唐宋乃至元朝时期变体形式则更加丰富,涉及的义项也更加全面。出现了“假余光”“借余光”“借余明”“附余光”等。如:

5.“某自欣末路,得附余光。”

——宋《陆放翁全集剑南诗稿渭南文集》

6.“殷勤秦与李,无惜借余光 。”

——元《遗山集》

不过这种形式更常用于比喻义和引申义,在一定程度上弥补了唐宋元时期比喻义、引申义使用较少的空白。具体可见下表统计:

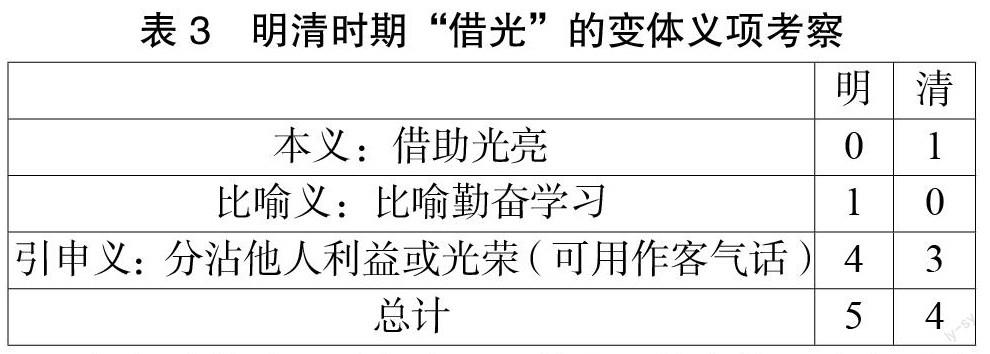

在明清时期,“借光”的变体仍在使用。不仅如此,其变体的形式更加丰富,出现了“仗余光”“分余光”“惠余光”“沐余光”等。如:

7.何太監吩咐管待酒饭,又向西门庆唱了两个喏:“全仗大人余光 。”

——明《金瓶梅》

8.“一班蝇营狗苟的臣僚,乐得趋承伺候,希沐余光,遇有反对人物,群起弹击,时人目他为牛头阿旁,无非说他阴恶可畏,与鬼相同。”

——清《唐史演义》

不过,与唐宋元时期相似,变体形式很少使用本义,基本上都以比喻义或引申义的形式出现。具体可见下表:

根据表格也可以得出,“借光”的变体形式在明清时期的使用频率相较于唐宋元时期,已经大大减少。这与“借光”一词的形成和大量使用有关。

总的来看,“借光”的本义、引申义最早出现于《战国策》和《史记》,唐朝“借光”正式成词,但使用量并不大。唐宋元时期“借光”主要表示“借助光亮”这一本义,其引申义和比喻义多现于大量变体中。明清时期“借光”的使用量达到高峰,其引申义的出现频率远高于本义,变体形式有所丰富,但数量较少。同时,清朝“借光”出现了新义项,即“客套话,用于请别人给自己方便或向人询问”,主要见于清末白话小说中。

三、“借光”一词在现代汉语中的使用和发展情况

《现代汉语词典》第七版中,将“借光”进行如下解释:

(1)分沾他人的利益、好处;沾光。

(2)客套话,用于请别人给自己方便或向人询问。[5]

同时,在《现代汉语大词典》中,也有对“借光”的解释,补充了“本身不发光的物体,接受发光物体射来的光芒。”这一义项。[6]

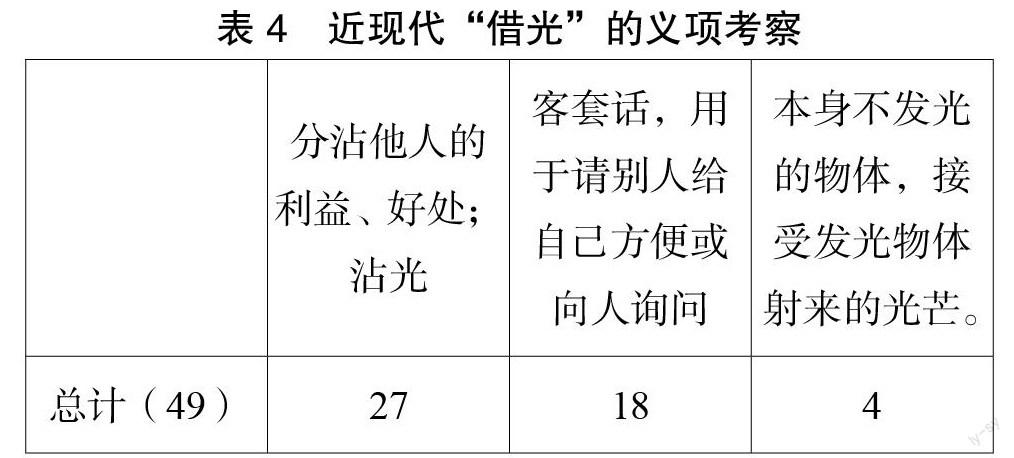

因此,两本相对权威的词典将现代汉语的“借光”归纳出了3个主要义项:①分沾他人的利益、好处。②客套话,用于请别人给自己方便或向人询问。③本身不发光的物体,接受发光物体射来的光芒。在基于BCC和CCL语料库对“借光”出现语料的整理基础上,本文梳理了“借光”近现代以来的使用情况。

在两个语料库中,“借光”的使用量相对不多,主要来自报纸和文学作品。同时,从各义项的分布情况来看,本义使用的最少,只有4例,且多和“借光”比喻义的小故事有关。如:

9.“当地人嫌‘偷字不好听,都说是‘凿壁借光 。”

——2001年《文汇报》

例9中,涉及到了“凿壁借光”这个词的由来。也有记事性质的使用情况,再如:

10.“原厦门工人新村附近的孩子们只好路灯下借光做功课。”

——2008年《福建日报》

相较来看,引申义“分沾好处”这个用法最多,清朝以来新兴的义项“客套话”次之,二者大概成3∶2的比例。同时,进一步对比这两种义项的使用,还有一些有趣的现象。2000年以后,“客套话”这个义项基本上很少出现,但表示“分沾好处”的义项分布却占据了总体的50%以上,BCC语料库中使用“借光”的最新语料更新到了2012年。如:

11.“这有如子孙腾达了,父祖辈借光得了封赠,也就可以称为师保之类了。”

——张中行《文言和白话》

也就是说,“分沾好处”这个义项不仅产生更早,使用时间也更长。同时,表达形式也更加丰富,还出现了“沾光”“借了X的光”“沾X的光”等更自由灵活的用法。正因此,其可以出现在书面形式的报纸、文学作品甚至社交软件中,更多被保存下来。而“客套话”这个义项相对来说出现较晚,使用时间较短,同时表达形式较为单一,使用场合仅限于口语,也只能以文学作品的对话形式被书面保存下来,留存语料较少。

三、结语

本文梳理了“借光”的产生、发展历程,首先解决了摘要中提到的两个问题:(1)现代汉语中“借光”表“分沾好处”的义项出现较早,宋朝就已出现;而表“客套话”的义项则始现于清朝。(2)从使用来看,表“分沾好处”的义项使用时间更长、形式更丰富、频率也更高;而表“客套话”的义项则只有清朝和20世纪前有短暂高峰期,总体来看也没有超过另一义项。

其次,本文还得到了有关“借光”的其它结论:“借光”的本义和引申义最早产生于《战国策》和《史记》,但直到唐代才最早成词。唐以前表达“借助光亮”和“分沾好处”的义项便使用“借光”的变体。成词后,则主要使用“借光”一词。不仅如此,清朝“借光”产生了作为“客套话”的新义项,直到现代汉语中还在使用。

参考文献:

[1]商务印书馆,编辑.辞源(第1册)[M].北京:商务印书馆出版,1979.

[2]辞海编委会.辞海(上册)[M].北京:商务印书馆出版,1989.

[3]郝全梅.“借光”考[J].编辑之友,2010(9).

[4]傅大彩.“借光”读书的故事[J].审计月刊,2004(7).

[5]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.

[6]现代汉语大词典编委会.现代汉语大词典[Z].上海:上海辞书出版社,1986.

(作者单位:南开大学汉语言文化学院)

作者简介:张淼(2001-),女,河北保定人,本科在读,南开大学汉语言文化学院,研究方向:语法学。