新调性语境中的十二音技法在《旋螺丝》中的运用

文◎肖桂彬

布里顿的室内歌剧《旋螺丝》,创作于20 世纪50 年代,此时的十二音音乐已渐渐成熟并加强全面序列思维。与同时期的作曲家相比,布里顿的音乐创作显得有些“保守”,他在《旋螺丝》中使用十二音音列来组织音高体系,探索了“新调性”语境下十二音音列的多样化组织模式,有力地配合了紧张戏剧情节的塑造,音乐同样具有新意和时代气息。

本文从新调性的视角出发,探究在歌剧《旋螺丝》中,布里顿是如何将十二音技术与调性进行有机结合,从而达到组织发展音乐及戏剧塑造之目的。

一、“新调性”理论及技法特征

大小调和声体系在19 世纪末逐渐走向衰落。20 世纪作曲家另辟蹊径,以“摆脱浪漫主义思想的束缚,消除瓦格纳风格的影响”①桑桐《半音化的历史演进》,上海音乐出版社2004 年版,第383 页。为主旨,开启了新的音乐创作探索之路。以德彪西、普罗科菲耶夫、巴托克、勋伯格、斯特拉文斯基等为代表的作曲家,尝试采用新型的调性陈述状态来组织音高,“新调性”就是其中之一。

“新调性”是“近代音乐中一种既不同于传统的调性呈现方式但又具有某种调性或调性因素的调性类型的总称”②桑桐《和声学教程》,上海音乐出版社2001 年版,第527 页。。传统调性,以大小调体系或调式化体系为主,通过不稳定和弦到主和弦的解决来确定调性。而新调性,以避免传统调性的呈现方式,打破功能化或调式化和声进行,通过对主要音、音程、和弦等的重复、强调,使其获得调性中心的意义。正如美国理论家库斯特卡所言:“我们将使用‘新调性’(neotonality)这个术语来涉及有调性的,却不是通过传统方式建立调中心的音乐”,“……通过使用重复、再现、持续音、固定音型、重音、曲式结构布置、音区以及诸如此类的技巧,把听众的注意力吸引到一个特殊的音级上。”③〔美〕库斯特卡著,宋瑾译《20 世纪音乐的素材与技法》,人民音乐出版社2002 年版,第84、83 页。歌剧《旋螺丝》中十二音的组织运用,正是处于这种新调性语境下。

二、“旋螺丝”主题及变奏特点

歌剧《旋螺丝》由两幕十六场构成,为加强音乐的统一性,在每场的前面增加一个由器乐演奏的、具有十二音风格的“旋螺丝”主题及其十五次变奏,主题与各变奏皆有特意设置的调性中心,且与对应场次音乐紧密相连。

(一)“旋螺丝”主题设计

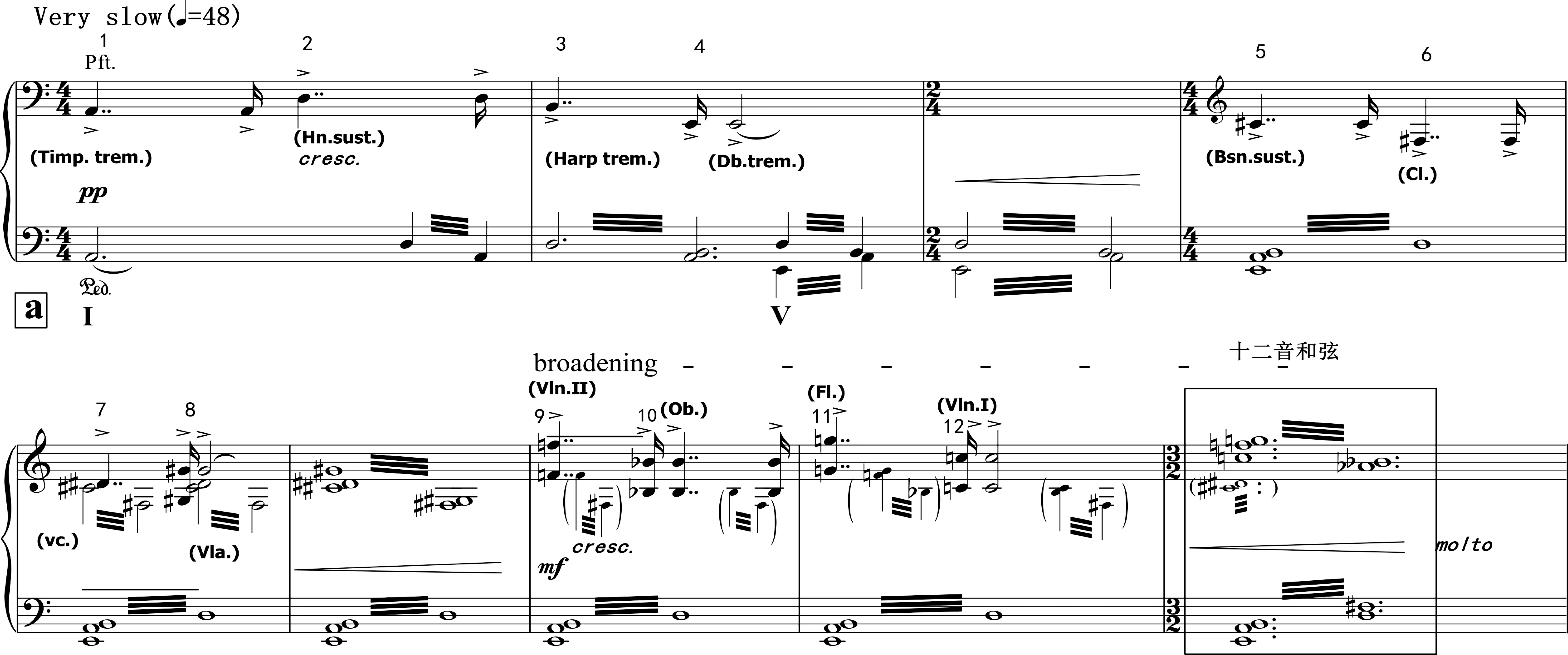

序幕之后、第一场之前,布里顿精心设置了一个十二音风格的音乐主题,从低音区开始以四五度模进上行为特征,如螺丝的不断拧动,不断增加音乐的张力,因此,该主题也被称为“旋螺丝”主题(见谱例1a)。

谱例1a 《旋螺丝》主题

该主题共9 小节,由钢琴在低音区完整奏出,以3 小节为单位模进上行,其他乐器依次进入,同度或八度长音支持,至第9 小节十二个音级全部出现,纵向构成了极不协和的十二音和声音响。

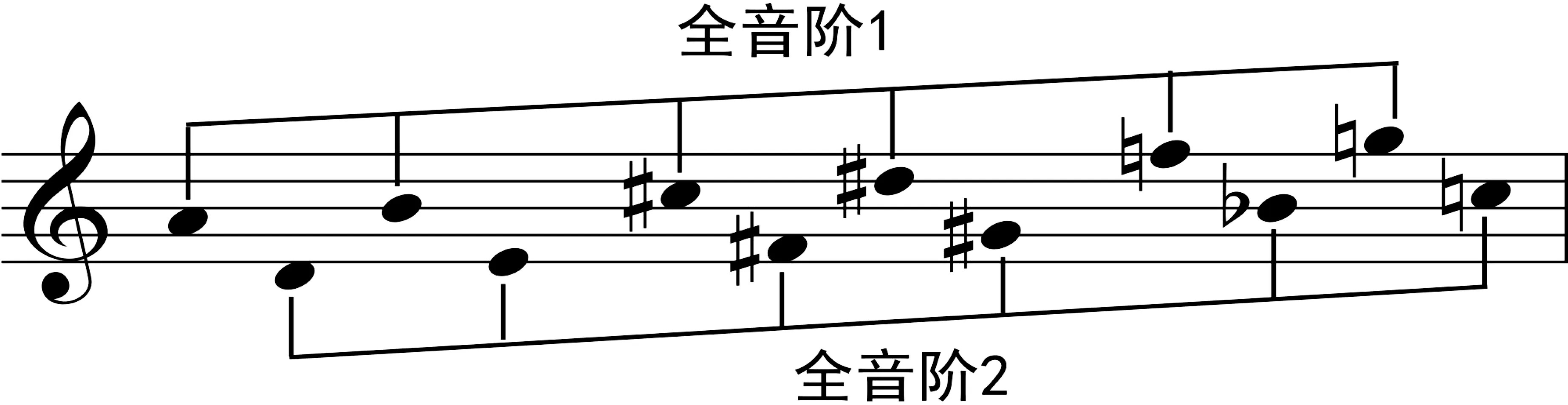

将主题的十二个音按顺序排列成谱例1b 可以看出,整个音列由六组大二度上行的纯五度音程构成,通过下行纯五度与上行大六度交替而成。

谱例1b 《旋螺丝》主题音列

“旋螺丝”主题有着独到的设计理念:两音一组、大二度模进上行,上、下声部横向形成两个不同的全音阶,像螺丝一样一直旋转下去。④Peter Evans. The Music of Benjamin Britten.London: J. M.Dent & Sons Ltd.,1979, p.206.由于主题音组的不断上行模进展开,音乐的张力就变得越来越强。

(二)主题与变奏的整体调性布局设计

“旋螺丝”主题成为贯穿全剧、塑造剧情的重要音乐材料,布里顿对主题与变奏的调性同样做了精心设计,形成富有逻辑的调性布局(见谱例2)。

谱例2 主题及各变奏调性布局

从谱例2 前后两幕主题与各变奏的调性布局可以看出,第一幕从主题到变奏VI沿着A 爱奥利亚调式音阶不断上行,而变奏VII 意外出现♭A 调性,与开始主题调性构成减八度,是因男鬼昆特、女鬼杰塞尔的出现打破了正常的生活所致;第二幕从变奏VIII 到变奏XV 沿着♭A 混合利亚调式音阶不断下行,系第一幕主题及变奏的倒影形式,加强了全剧调性布局的逻辑性。同样,变奏XV 意外出现了A 调性,再现了音乐开始的调性,但不时被♭A 大调所充斥,暗示男孩迈尔斯的死去是意外的结局。⑤同注④,第208 页。.

三、十二音音列的组织及与调性的结合方式

十二音作为歌剧《旋螺丝》中的重要音高组织手段,无论是在整体结构设计,还是在内部材料发展,都发挥了重要的作用。作品中,十二音音列的组织运用整体处于新调性语境之下,既有完整十二音音列的有序呈示,亦有截段音列的自由发展,可谓是不拘一格、丰富多变。

(一)完整十二音音列的运用

布里顿虽然运用十二音技法进行创作,但与勋伯格不同的是:“他的十二音技术不是构成作品的基础,也不是无调性音乐语言,而是普通的附属材料。”⑥钟子林《西方现代音乐概述》,人民音乐出版1991 年版,第122 页。十二音音列的第一次完整出现是在“旋螺丝”主题(见谱例1),该主题在调性及和声设计方面体现着新调性的某些特点。先后进入的前4个音(A—D—B—E)起到了非常重要的作用,布里顿有意将它们分配到低音区,有两层含义:其一,确定和声的四、五度结构基础,与“旋螺丝”主题风格保持一致;其二,将A 音与E 音置于和声最下方,主要是为了强调调性:E 到A 持续的震音进行,形成了类似于传统属到主的功能性进行,确立了A 的调中心地位,从而实现了十二音与调性的有机结合。

在接下来的“旋螺丝”主题变奏以及各个场景的发展中,也多次出现移位完整音列的运用,很好地配合了歌剧戏剧塑造任务的表达,主要体现在横向旋律和纵向和声两个方面。

1.横向旋律中的运用

十二音主题在横向旋律展开中,常选择一件或一组乐器演奏主题,其他组乐器采用同度或八度点描或长音式重复。在主题的十五次变奏中,横向旋律出现三次完整的十二音序列,分别出现在第一幕的变奏I、变奏VII 和第二幕的变奏X。

变奏I 在基本主题的基础上提高了大二度至B 调性之上(p-2)继续发展,造成音乐如螺丝拧动般的紧张力。本变奏共有12小节,前6 小节的旋律声部采用完整音列的陈述方式(见谱例3)。

谱例3 变奏I(第1—6 小节)

谱例3 是变奏I 的前6 小节,两音构成的模进音组由弦乐声部奏出,木管乐器以长音和弦加以衬托。判断十二音序列的调性因素有多种方式,其中之一是“一个音阶的大部分音的连续出现”⑦郑英烈《序列音乐写作基础》,上海音乐出版社1999 年版,第19 页。。该部分出现了B 自然大调的六个音,调中心音基本可以确定是B。第4—6 小节上方声部保持在B 调自然音体系范围之内,而下方旋律声部随着变化音的出现,则不断与上方和声相冲突。此处音乐也可做如下解释:以第四组(♯E—♯A)为中介,通过B 利底亚调式的IV 级与VII 级的等音转换(♯E=F、♯A=♭B),音乐自然过渡到局部调性F调性上,并在短短的12 小节主题中持续了7 小节(第4—10小节),纵向构成B与F远关系双调性。但以B 为中心的地位丝毫没有动摇,主要原因有二:其一,在下方主题的“变化音”进行时,上方木管组的四度和弦一直保持在B 调之内,下方的主题似乎成了B 调性的装饰;其二,持续的长音和弦:♯C—♯F—E(分别是序列的第3、4、2 号音),构成省略三音的属七和弦,与高声部随后出现的主和弦(第3—4 小节)形成纵向复合,再次确定了B 调性的中心地位,从而实现了十二音与调性的巧妙结合。

2.纵向和声中的运用

十二音主题除了在横向旋律中展开外,还在纵向的和声中运用,构成厚重的十二音和声音响。在“旋螺丝”主题的初次呈示阶段,我们已经领略到十二音和弦带来的音响冲击。第二幕的主题变奏XV,乐队三次同时奏出十二音和弦:第一、二次采用混合结构形式,第三次则采用大小二度叠置,形成混沌、模糊的音响,表达了越来越紧张的音乐气氛。

变奏XV(见谱例4)以弱力度十二音和弦开始拉开了歌剧最后一场音乐的序幕,厚重的不协和音响与短笛、定音鼓的独奏旋律形成强烈对比。谱例4 选取了其中的三个十二音和弦,从乐队三次奏出的十二音和弦来看,其低音分别为E、♭A、♭E。依照欣德米特和声理论,此处有一个能确定调性中心的五度:“♭A—♭E”,即调性中心为♭A;而E 音从传统角度来看是♭VI 级音(♭F),与属音♭E 构成小二度关系。从独奏旋律来看(例中省略),低音区的定音鼓旋律调性比较清晰,开始是a 小调,之后交替至♭A大调;高音区的短笛声部调性模糊,结合十二音和弦低声部E 的八度突出位置判断,短笛旋律似是围绕着a 小调与同中音调♭A大调交替进行,所以开始的调性中心应为A。本处音乐运用了十二音和声与单声旋律交替、“和声调性”与“旋律调性”⑧桑桐将新调性的呈现方式分为“旋律性调性”“和声性调性”和“持续音性调性”三种。参见注②,第527—538 页。相互交织的音高组织方式,新调性特征比较突出。主调性a 的再现,很明显受到了从属调性♭A 的干扰和碰撞,表现着两个魔鬼对孩子无休止的纠缠,同时为最后一场的戏剧发展作铺垫。

谱例4 变奏XV 十二音和弦分析

(二)截段音列的运用

歌剧《旋螺丝》故事情节玄妙,戏剧气氛恐怖紧张,为了进行相应的戏剧情节塑造、人物形象刻画及场景描写,除了运用完整的十二音音列进行组织音高体系外,作品还多采用更为灵活的音列组织方式,截段音列就是其中最具特色的音高组织形式。根据剧情和音乐发展需要,截取十二音音列的某个部分,通过音列组的重复及音级数目的递增、递减等方式变化发展主题,主要包含限性截段与非限性截段两种形式。

1.限性截段音列

限性截段是指有目的地截取十二音音列中的某几个音,组成特定音型、动机、和弦等,来塑造特殊气氛,刻画特定人物形象,多采用无序截段形式。

为了准确塑造歌剧中两个鬼魂的音乐形象,布里顿设计了两个特定音列动机:“昆特”动机与“杰塞尔”动机。前者为三音组动机,后者为六音组动机,在发展中多保持音高位置不变而改变音列高度及音序的方法,从而实现了音乐形象的统一性。

昆特是本剧中重要的男性角色,其婉转美丽的花腔和富有特色的钢片琴音乐给听众留下了深刻的印象。其第一次亮相是在第四场“塔”中第三部分的开始(26),在弦乐的长泛音和弦衬托下,钢片琴上奏出了“昆特”动机,男鬼昆特在塔楼上出现,女教师惊恐万分。

从谱例5 可以看出,此处的“昆特”动机,是三音组动机原形(上方声部)与倒影逆行(下方声部)模仿形式,分别来自“旋螺丝”主题的9、8、10 与1、3、2 号音。三音组动机保持了原形动机的音高,只改变了主题移位后的音序。从声乐声部的旋律和乐队声部的D、G 音的重要位置可以看出,此处的调性中心为D。自第3 小节起,钢片琴左右手以节奏对位的方式奏出了复合性的“昆特”动机和音形式,错落有致的节奏、不协和的音响,形象地表达了女教师看到昆特后的惶恐不安心情。

谱例5 第一幕第四场“昆特”动机

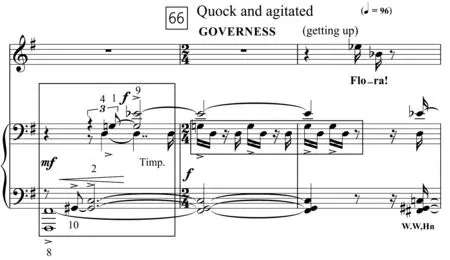

作品的另外一个重要动机——“杰塞尔”动机,出现在第一幕的第七场“湖”中(65),当芙洛拉在湖边玩耍时,女教师抬头看到女鬼杰塞尔身影出现在湖的对面,受到惊吓的她赶紧催促芙洛拉回家。

“杰塞尔”动机是一个六音组动机(见谱例6),♯F、♯G、C、D、G、♭E 各音分别属于十二音主题的8、10、2、4、1、9 号音。由锣声伴随,自下而上依次进入,形成音响别致、调性模糊的六音和弦,整体感觉似G 调中附加六度音、降三音的导九和弦,音程含量为[0,1,2,5,6,8]。从66开始,定音鼓奏出激动不安的纯四度音型,按照欣德米特和声理论具有较高的和声价值,确认G 为和弦的根音,强调了该和弦G 的调性中心地位。

谱例6 第一幕第七场“杰塞尔”和弦

在以后的发展过程中,该和弦经常以多样化的型态出现,在1—6 个音范围内“自由”组合发展,但唯一保持不变的因素是基础低音♯F 和伴随的“打击乐”。

2.非限性截段音列

非限性截段音列是指有目的地截取十二音音列中音数不一的几段音,通过音数递增、递减及音型重复、模进等方式来组织发展音乐,多采用有序截段或有序与无序截段相结合的方式。

变奏II 在变奏I 的基础上调性提高了小二度,变为C 调。主题通过大管、圆号与大提琴、低音提琴等乐器在低音区以八度形式奏出,其他弦乐与木管乐器交替演奏不断跳跃与级进进行相结合的和声声部。

谱例7 是主题变奏II 的1—14 小节,本变奏与前面的主题及变奏I 最大的不同,是具有十二音特征的“旋螺丝”主题出现了变化:各音级并非连续出现、一气呵成,而是中间截断、不断重复,使十二音表现出极大的自由性。此处音列根据高声部和声层的呼吸结构,分为六个截段,具体音列截段以数字形式可表示为:①1 2 3 4 5;②1 2 3 4;③5 6 7 8 9;④5 6 7 8;⑤9 10 11 12 1;⑥9 10 11 12。

通过截段音列可以看出其中的规律性:单数截段①③⑤五音一组,后面截段组分别是前面组的上行大三度移位;偶数截段②④⑥四音一组,同样是上行大三度移位关系。

此处的调性确定,主要依靠三个因素:(1)重要和弦的位置。变奏II 的开始在C大三和弦上,本段结束时(第14 小节)再现该和弦(见谱例7 方框标注音),以此来强调调性。(2)重要音的位置。截段⑤重复1 号音(♯B=C,例中三角框标注),除了保持序列音组的对称性外,上方的和声声部是C 大调省略五音的属七和弦,似乎也在强调中心音“C”。(3)和声层的“泛自然音主义”⑨泛自然音主义(Pandiatonicism)这个词,是让自然音阶中的七个音都处于平等地位,使任何一个音听上去都不是调中心音。参见〔美〕斯蒂凡·库斯特卡、多萝茜·佩恩著,杜晓十译《调性和声及20 世纪音乐概述》,人民音乐出版社2010 年版,第495 页。手法。本部分的和声全部建立在C 自然大调之上,系“旋螺丝”主题的1—6 号及8 号音,用多样化的和弦结构(三、四、五度等)来丰富变化音乐色彩,具有“泛自然音主义”新调性特点。

谱例7 变奏II(第1—14 小节)

结 语

本文通过对布里顿的首部室内歌剧《旋螺丝》所运用的十二音技法进行细致梳理和分析,研究发现作品中的十二音音列的组织运用方式丰富多变,表现出很大的“自由性”,既有完整音列的严格陈述,又有截段音列的自由展开,这一切皆处于新调性的语境下。音乐的统一素材,来源于一个十二音风格的“旋螺丝”主题,在主题设计、整体调性布局、十二音音列的组织运用,以及与调性的结合方面,都进行了缜密构思和精心设计。

在主题设计上,四、五音程的连续上行大二度模进,如螺丝的不断拧动,造成音乐张力的不断增加;在调性的宏观布局设计上,第一幕八场采用A 爱奥利亚调式音阶上行,第二幕八场采用♭A 混合利底亚下行方式,彼此之间是倒影关系,采用下行音阶反向对称方式,使整体音乐调性结构体现出对称之美。

在十二音的组织运用方面,布里顿采用完整陈述与截段音列相结合的方式,来组织发展音乐并获得了很好的成效。完整十二音音列的运用较少,主要采用原型移位、倒影和卡农模仿三种形式;截段音列的运用,主要有限性截段与非限性截段两种形式,作曲家有意截取十二音音列中的某几个音,组成特定音型或特定动机,通过音型的不断重复、变奏、贯穿等手法,运用音的递增、递减等方式,造成越来越紧张的音乐效果。

在具体调性处理上,其采用新调性观念,充分利用新调性的重复、持续的特点,通过某个重点音的强调、固定音型的持续、音组的截段重复或再现等手段,强化了某个音的中心地位,从而使十二音与调性有机地结合在一起。

总之,在新调性语境中运用十二音技法进行谋篇布局、音高组织和戏剧塑造,是歌剧《旋螺丝》中运用的重要技术手段,体现了布里顿以音乐表现为导向、传统与现代兼容并蓄的创作理念,对我们正确认识和把握布里顿的音乐创作内涵增添了一个新的视角。

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一