水稻瘤矮病毒介导的转cry1Ab水稻对褐飞虱种群的影响

苗 鑫,刘煜晓,陈文乐,郭齐汤,尤士骏,林 胜*

(1.福建农林大学植物保护学院/闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室,福州 350002;2.福建农林大学海峡两岸特色作物安全生产省部共建协同创新中心,福州 350002;3.三明市植保植检站,三明 365000;4.三明市烟草公司大田分公司,三明 366100;5.福建省农产品安全研究平台,福州 350002;6.害虫绿色防控福建省高校重点实验室,福州 350002)

水稻是全球范围内种植最为广泛的作物之一,世界上有超过一半的人口以大米作为主食[1]。我国种植水稻的历史至今已有7000余年[2],且水稻的种植面积占比很大[3]。事实上,影响水稻产量的因素有很多,但虫害是影响水稻产量及稻米品质的一大要素[4]。中国稻区数目众多的害虫会对不同生长阶段的水稻不同部位造成为害。由于这些水稻害虫每年带来很大的损失,因此研究可应用于实际生产的转基因抗虫水稻格外重要[5]。

褐飞虱Nilaparvata lugens(Stål) 是水稻作物上的一种典型的主要害虫,它是迁飞性的刺吸式昆虫,主要以刺吸水稻的韧皮部汁液为食,它也是水稻病毒病的传播载体,会对水稻植株产生严重为害[6,7]。Zhang等[8]研究发现,在水稻抗性品种中,褐飞虱若虫的存活率明显降低,若虫发育通常被延迟,产卵受到严重抑制,并且种群生长得到有效抑制。近年来许多学者开展了转基因水稻对非靶标害虫抗性问题的研究,刘雨芳等[9]通过田间试验发现转基因抗虫水稻Orseoia oryzae(Wood-Mason) 产生抗性。Akhtar等[10]研究发现转Bt抗虫水稻对稻蓟马Stenchaetothrips biformis(Bagnall) 的生长发育和繁殖会造成明显的负面影响;王文晶等[11]经过大田试验发现转 Bt水稻与亲本非转基因水稻相比,稻田褐飞虱和白背飞虱Sogatella furcifera(Horváth) 的种群发生量明显提高;周霞等[12]在研究转 Bt水稻克螟稻对黑尾叶蝉Nephotettix cincticeps(Uhler) 种群增长的影响时发现,黑尾叶蝉在转Bt水稻与非转基因对照水稻上的雌成虫寿命、产卵量、产卵持续时间以及净生殖率均明显高于亲本对照。

同时,由水稻瘤矮病毒(Rice gall dwarf virus,RGDV)引发的水稻瘤矮病近几年在我国南方多省水稻产区发生流行,如福建、广东、海南省等,这一重要病害对水稻产量有一定的影响,但目前并无有效的防治方法[13]。作为一种持久增殖并且是循回型的病毒,RGDV可以有效地传播扩散到电光叶蝉Recilia dorsalis(Motshulsky) 等介体昆虫体内,从而达到系统侵染[14,15]。目前已有学者开始关注病毒-转基因水稻-非介体昆虫的互作关系,何晓婵等[16]研究表明,在感染病毒水稻植株上取食对白背飞虱若虫存活率、发育历期、成虫性比、雌成虫体质量、产卵量和卵孵化率等影响不显著,但雌成虫寿命和卵历期显著缩短;Xu等[17]研究发现不同水稻品系和感染、未感染南方水稻黑条矮缩病毒(Southern rice black-streaked dwarf virus,SRBSDV)的水稻植株对褐飞虱的性别比例、雌成虫体质量、寿命、繁殖力和卵孵化率均无显著影响,感染SRBSDV的转Bt水稻对褐飞虱的生态适应性影响不大。那么,感染水稻瘤矮病毒的转基因水稻是否会影响非靶标害虫褐飞虱种群的发展?

因此,本试验在人工气候室条件下,利用年龄-龄期两性生命表研究水稻瘤矮病毒介导的转基因抗虫水稻对非靶标害虫褐飞虱种群的影响,研究结果有利于进一步明确转基因抗虫水稻的潜在生态风险,为推进转基因抗虫水稻的产业化提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试水稻 抗虫转cry1Ab水稻(MF86)及其亲本对照非转基因水稻(MH3301)。由福建省农业科学院遗传工程重点实验室提供。

1.1.2 供试昆虫 褐飞虱为福建农林大学应用生态研究所长期饲养在水稻TN1的品系。带毒和不带毒电光叶蝉为福建农林大学病毒所提供,所带病毒为水稻瘤矮病毒,用PCR检测其带毒情况,后在福建农林大学应用生态研究所人工气候室饲养,电光叶蝉饲养在2~3 cm的水稻幼苗上(MH3301),每隔8 d将电光叶蝉转移至新鲜的水稻幼苗上,确保其获取充足的营养。褐飞虱和电光叶蝉饲养条件:田间人工气候室温度为(28±1)℃,相对湿度(70%±1)%,光周期14L∶10D。

1.2 水稻培养及病毒接种

播种前将水稻种子放于室温条件下浸种24 h,室温催芽48 h待种子露白后进行旱育秧。每个塑料容器都装入适量的土壤,摇晃使其平整后将露白的种子放入,胚芽均保持向上,然后覆盖一层薄薄的土壤,放在人工气候箱中生长(温度:28 ℃±1 ℃,RH:70%±1%,光周期14L∶10D)。10 d后取旱育秧长势相当的秧苗,移栽至30 mm×200 mm的玻璃试管中,试管中盛有pH已调至4.5~5的kimura B水稻营养液[18],每管放入2株稻苗,然后在每个试管内放入已在RGDV病株上累代饲养的电光叶蝉3~4龄若虫10头,试管顶端用丝袜罩住并用橡皮筋绑好固定,放入人工气候室内,待48 h后,除去虫源。除虫后在相同的条件下继续培养,每周更换新的营养液。10 d后从单株植物中提取少量叶组织进行RGDV检测,阳性植株作为带毒组进行后续试验。不感病的水稻处理用不带毒的电光叶蝉取食水稻,处理同上。

1.3 构建年龄-龄期两性生命表

从实验室取褐飞虱成虫分别放置在未感病水稻MH3301,MF86以及感病水稻MH3301,MF86中,产卵24 h后取出水稻,单独养殖于养虫笼中,每天观察水稻及褐飞虱情况,直至观察到有1龄若虫出现,将其挑选到对应的水稻品种上,单虫单苗单管饲养,并对试管进行编号。每个处理80头褐飞虱,水培液每3 d更换一次,每天定时观察和记录褐飞虱的蜕皮、羽化、死亡等情况,并将蜕皮挑出。当其羽化为成虫时,将褐飞虱雌、雄成虫两两配对,饲养于相对应的水稻品种上,每天在显微镜下观察记录产卵量并更换新水稻苗,直到雌虫死亡。为保证所有成虫均能配对,将对应水稻在同一条件下另饲养几十头褐飞虱作备用种群,在构建生命表时,若为雌成虫与备用雄成虫配对的记录其产卵量与寿命;若为雄成虫与备用雌成虫配对的只记录寿命。整个试验在所有褐飞虱成虫全部死亡时结束。

1.4 种群生命表数据的分析与处理

统计卵、若虫、成虫的发育历期,以及产卵前期、产卵期、产卵后期、日繁殖率、最大繁殖率、达最大繁殖率时的成虫年龄和总繁殖力等生殖相关参数[19];种群生命表参数包括特定年龄-龄期存活率(Sxj,表示种群中个体能存活到年龄x到龄期j的概率)、种群特定年龄存活率(lx,表示Sxj曲线在不考虑龄期分化情况下的简化形式)、种群年龄繁殖率(mx,表示种群在年龄x时的平均产卵量)、雌成虫年龄-龄期繁殖率(fxj,表示一头雌成虫在年龄x和龄期j所产的能够孵化的卵粒数)、种群年龄净增殖率(lxmx)、种群寿命期望(exj,表示个体存活到年龄x和龄期j的概率,其计算方法是假设s'iy=1)、种群生殖价值(Vxj,表示在年龄x和龄期j对未来种群的贡献)、种群世代净增殖率(R0,表示种群在一定条件下经过一个世代后的每个存活个体所产生的后代总数)、种群稳定年龄增长结构(SASD,表示种群在食物、空间不受任何限制以及无天敌干扰的理想条件下,后代的龄期分布比例)、内禀增长率(r,表示种群的最大瞬时增长率)、周限增长率(λ,表示种群内平均每一个个体能产生的后代数)、平均世代周期(T,表示在稳定的龄期阶段分布中,种群增长到其规模的R0倍所需要的时间长度)[20,21]。

采用单因素方差分析褐飞虱发育历期、生殖相关参数和种群生命表参数在不同处理间的差异,并采用LSD进行多重比较。采用年龄-龄期两性生命表分析软件TWOSEX-MSChart中的Timing-MSChart 预测以100粒褐飞虱有效卵为起始的100 d种群动态[22],由于TWOSEX-MSChart分析描述了种群生长过程中的阶段变化,因此我们使用自然对数预测了龄期j从t到t+1时间段的增长率。考虑到在某一阶段个体数为0(nj,t=0或nj,t+1=0)时不可能使用对数变换,因此我们在计算过程中使用nj,t+1和nj,t+1+1。

种群动态参数相关的计算公式如下:

运用SigmaPlot 12.0软件制作褐飞虱发育历期、存活率、寿命期望、生殖价值和种群预测等的曲线图。

2 结果与分析

2.1 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱种群动态参数的影响

感病的MF86较未感病的MF86显著降低褐飞虱的内禀增长率、周限增长率和净增殖率,显著缩短世代平均周期;感病的MH3301较未感病的MH3301对褐飞虱生命表动态参数的影响均不显著。水稻在不感病的情况下,取食MF86较MH3301显著提高了褐飞虱的内禀增长率、周限增长率和净增殖率,并显著延长了褐飞虱的世代平均周期。水稻在感病的情况下,MF86较MH3301显著降低了褐飞虱的内禀增长率、周限增长率和净增殖率(表1)。

表1 褐飞虱种群动态参数Table 1 Population dynamic parameters of BPH

2.2 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱种群生殖相关参数的影响

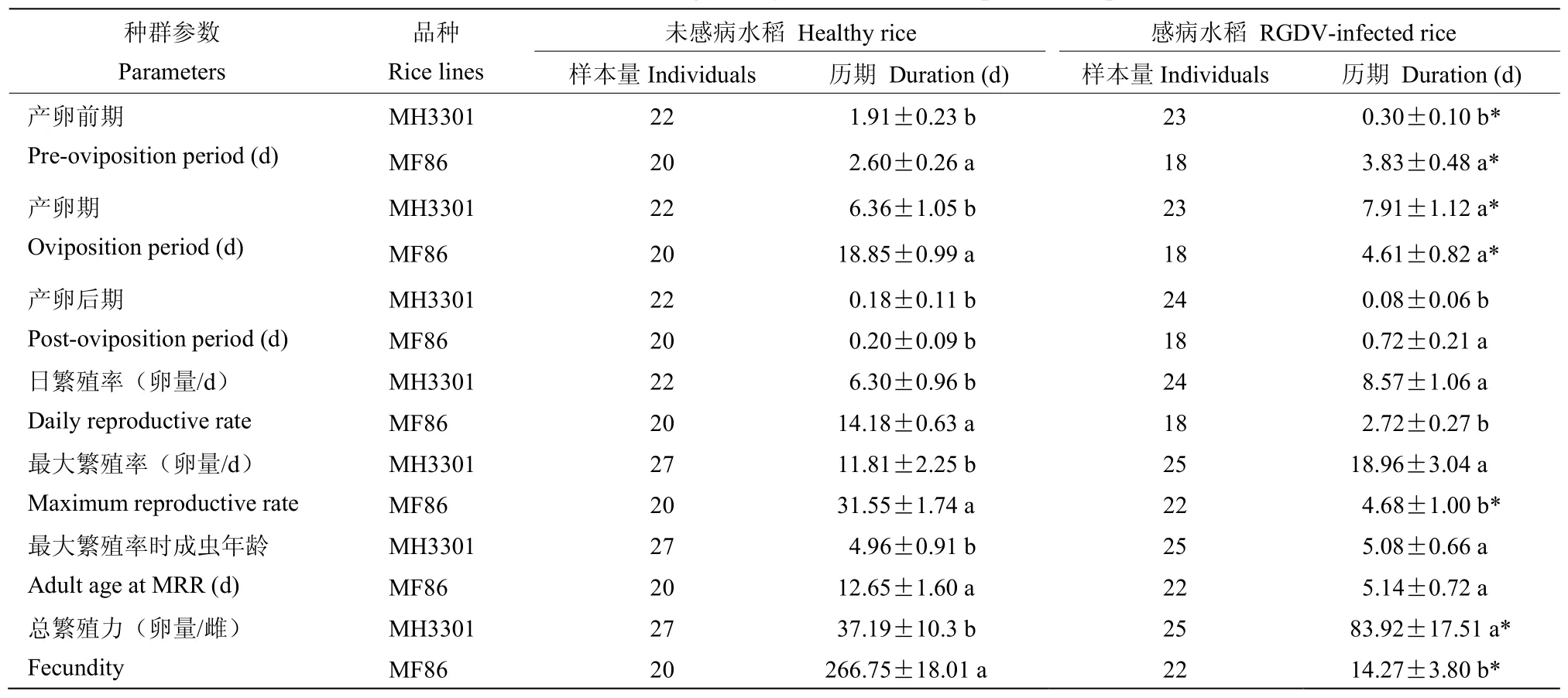

水稻在感病的情况下,取食MH3301的褐飞虱种群显著缩短了产卵前期和产卵期,取食MF86的褐飞虱种群显著缩短了雌成虫寿命、雄成虫寿命、产卵期以及繁殖力;水稻在不感病的情况下,除4龄若虫外,取食MF86的褐飞虱较取食MH3301的种群参数均显著延长,而水稻在感病情况下,取食MF86较取食MH3301的褐飞虱雄成虫寿命、日繁殖率、最大繁殖率以及总繁殖率显著缩短。感病与否对取食MH3301及MF86的褐飞虱寿命均影响不显著,而感病的MH3301较未感病的MH3301显著提高了褐飞虱的生殖力。感病的MF86较未感病的MF86显著降低了褐飞虱的生殖力(表2,表3)。

表2 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱发育历期的影响Table 2 Effect of RGDV-infected transgenic cry1Ab rice on the developmental duration of BPH

表3 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱生殖相关参数的影响Table 3 Effect of RGDV-infected transgenic cry1Ab rice on the reproductive parameters of BPH

2.3 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱种群年龄-龄期存活率的影响

取食感病和未感病MH3301的褐飞虱成虫前期的存活率曲线基本相似,取食未感病的成虫期的存活率明显高于取食感病的;取食感病和未感病 MF86的褐飞虱存活率曲线基本相似,取食未感病水稻的 4、5龄若虫和雌、雄成虫的存活率均略高于取食感病水稻的。水稻在不感病的情况下,取食 MH3301较取食MF86的褐飞虱种群存活率升高,取食MH3301的褐飞虱成虫期存活率可达到0.3,而取食MF86的褐飞虱成虫期存活率最高仅0.15左右。水稻在感病的情况下,取食MH3301较取食MF86的1、2龄若虫存活率略低;取食MH3301较取食MF86的3~5龄若虫和成虫期的存活率均较高,其中取食MH3301的褐飞虱4、5龄若虫存活率可超过0.5,而取食MF86的褐飞虱4、5龄若虫存活率最高仅可达到0.25左右(图1)。

图1 褐飞虱年龄-龄期存活率曲线图Fig.1 Age-stage survival curve of BPH

2.4 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱生殖力的影响

褐飞虱的年龄特征存活率lx随时间逐渐降低。取食感病水稻的年龄特征存活率lx较取食未感病水稻的下降速度更快。水稻在不感病的情况下,随褐飞虱年龄的增加取食MF86的年龄特征存活率lx较取食MH3301的下降速度减缓,其中取食MH3301的褐飞虱lx下降50%大约需要26 d,取食MF86的褐飞虱lx下降50%大约需要15 d。水稻在感病的情况下,两个品系的年龄特征存活率lx曲线相似,lx下降速度均不断减缓,随褐飞虱年龄的增加取食MF86的褐飞虱的lx较取食MH3301的下降速度更快。fx、mx都随褐飞虱年龄的增加先升高后下降,存在一定的波动性。水稻在不感病的情况下,取食MH3301较取食MF86的褐飞虱最大生殖力减小;而水稻在感病的情况下,取食MH3301较取食MF86的褐飞虱最大生殖力升高。种群年龄特征生殖值lxmx则表现为:取食MH3301较取食MF86的褐飞虱lxmx明显更高,但褐飞虱在MH3301的lxmx存在明显波动而在MF86的lxmx较为平稳(图2)。

图2 褐飞虱存活率(lx)、年龄-龄期繁殖力(fxj)、种群年龄繁殖力(mx)和种群年龄特征生殖值(lxmx)Fig.2 Survival rate (lx), stage specific fecundity (fxj), age-specific fecundity (mx) and age-spefic matemity (lxmx) of BPH

2.5 感染水稻瘤矮病毒的转cry1Ab水稻对褐飞虱寿命期望和生殖价值的影响

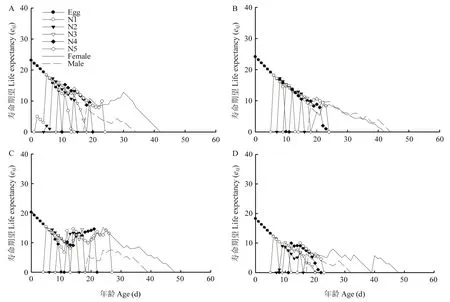

随着褐飞虱年龄的增加,各个品系的寿命期望均呈现逐渐下降的趋势。取食未感病水稻的褐飞虱寿命期望曲线与取食感病水稻的基本相似;取食MH3301的褐飞虱1龄若虫的寿命期望值基本保持在26 d左右,而取食MF86的褐飞虱1龄若虫的寿命期望值更低,约为20 d左右。水稻在不感病的情况下,褐飞虱在MH3301的各若虫龄期的寿命期望值均略高于在MF86的;褐飞虱在MH3301的雌雄虫寿命期望变化不一,而在MF86的雌虫寿命期望明显高于雄虫。水稻在感病的情况下,两个品系褐飞虱各龄期的寿命期望值均略有降低,生活史周期均有所缩短,雌虫寿命期望均略高于雄虫(图3)。

图3 褐飞虱寿命期望Fig.3 Life expectancy of BPH

各组处理1龄若虫初始的生殖价值数值与其周限增长率相同;褐飞虱对后代的生殖价值随龄期的增加越来越高,雌虫期可达峰值。取食感病MF86的褐飞虱生殖价值曲线与其他品系存在差异,其4、5龄若虫的生殖价值明显低于其他3组处理。取食未感病MH3301的褐飞虱雌虫生殖价值最大值出现在30日龄左右,最大值为46左右;取食感病水稻MH3301的褐飞虱雌虫生殖价值明显大于取食未感病水稻的,最大值出现在28日龄左右,最大值为80左右。取食未感病的MF86水稻的褐飞虱雌虫生殖价值曲线出现两个峰值,最大值高达112左右;而取食感病水稻的褐飞虱雌虫生殖价值曲线非常平缓,生殖价值极低,最大值仅为12左右(图4)。

图4 褐飞虱生殖价值Fig.4 Reproductive value (Vxj)

2.6 褐飞虱稳定年龄-龄期分布和种群预测

除取食感病MF86的褐飞虱卵期的稳定年龄-龄期分布曲线较低外,其他各组处理卵期和若虫期褐飞虱的稳定年龄-龄期分布图基本相似。各组处理成虫期褐飞虱的稳定年龄-龄期分布图形状也基本相似,均呈现雌、雄虫所占比例交替领先的状态;但MF86水稻饲养下的成虫稳定年龄-龄期分布图差异显著,取食未感病水稻成虫的稳定年龄-龄期分布图较低,而取食感病水稻成虫的稳定年龄-龄期分布图显著较高(图5)。

图5 褐飞虱年龄-龄期分布Fig.5 Stable age-stage distribution of BPH

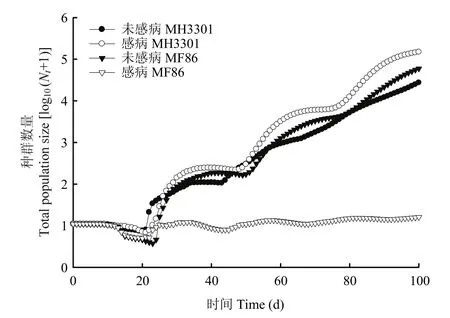

以 80粒有效卵为起始作褐飞虱在 4组处理下的种群动态预测图,在 100 d的预测期内,褐飞虱在MH3301的两条种群预测曲线相似,但取食未感病水稻的褐飞虱种群的数量和数量增长速率略高于取食感病水稻的褐飞虱;取食MF86的褐飞虱两条种群预测曲线差异明显,取食未感病水稻的褐飞虱种群的数量和数量增长速率明显高于取食感病水稻的褐飞虱(图6)。分龄期作褐飞虱的种群动态预测图更有利于进行褐飞虱的田间管理、害虫的预测预报,取食未感病水稻的褐飞虱种群不同龄期的数量增长速率明显高于取食感病水稻的褐飞虱;取食MH3301较取食MF86的褐飞虱种群数量和种群不同龄期的数量增长速率均明显较高(图7)。

图6 褐飞虱种群预测(不分龄期)Fig.6 Total population size of BPH

图7 褐飞虱种群预测(分龄期)Fig.7 Stage structure curves of BPH

3 讨论

外源基因的引入会改变水稻的一些性状,这可能对群落中的物种产生一定的影响。随着转基因抗虫作物的使用增加,这些作物的潜在环境风险可能会引起关注。通过植物生理学、生态学和基因组学等的研究已经证实,病毒通过直接和间接作用能促进植食性昆虫的生长、存活和生殖能力。Wang等[23]在研究水稻矮缩病毒(Rice dwarf virus,RDV)和两种转Bt水稻品系T1C-19(cry1C)和T2A-1(cry2A)对非靶标害虫黑尾叶蝉的潜在综合影响时发现在RDV感染的转Bt水稻上,叶蝉卵的持续时间、成虫体质量和雄成虫寿命受到显著影响,而其他参数如卵孵化率、若虫存活率和繁殖力无显著影响。Chang等[24]研究表明,无论是否感染水稻矮缩病(RDV),Bt水稻T1C-19都不会影响非靶标昆虫褐飞虱的生态适合度。本文结果表明,在未感病情况下,取食MF86较取食MH3301的褐飞虱寿命和生殖力均显著升高。而在感病情况下,取食MF86较取食MH3301的褐飞虱生殖力明显降低。另外,取食感病MF86较取食未感病MF86的褐飞虱明显缩短了世代平均周期,降低了内禀增长率、周限增长率;取食感病MH3301较取食未感病MH3301的褐飞虱种群动态参数基本无显著影响。此外也有研究表明,在转 Bt抗虫棉对非靶标昆虫的安全性评价中,两种转Bt基因抗虫棉ZMSJ(Cry1Ac/Cry2Ab)与ZMKCKC(Cry1Ac/EPSPS)对意大利蜜蜂Apis melliferaligusticaSpinola 的存活以及与生长发育相关的重要的生命表参数影响不显著[25];在转Bt玉米的大田试验中,转Bt基因抗虫玉米DKc5143(event MON88017)对非靶标昆虫叶蝉没有产生任何不利影响[26]。在转Bt水稻的室内试验中,Bt水稻品系TT51(cry1Ab/cry1Ac水稻)、T1C-19(cry1C水稻)和T2A-1(cry2A水稻)对褐飞虱的生存、发育和繁殖,以及对褐飞虱的消化、解毒和免疫反应等生理过程均无影响[27]。以T1C-19和T2A-1饲养的褐飞虱若虫或蜜露为食物,对黄腿螯蜂Pseudogonatopus flavifemur(Hymenoptera:Dryinidae) 和稻虱缨小蜂Anagrus nilaparvatae(Hymenoptera: Mymaridae) 的生物学参数没有显著影响[28,29]。

从存活率曲线图可以看出,无论感病与否,取食未感病水稻较取食感病水稻的褐飞虱成虫期存活率高,取食MH3301较取食MF86的褐飞虱高龄若虫和成虫的存活率高。Lu等[30]发现与亲本水稻明恢63(MH63)相比,取食T2A-1的黑尾叶蝉若虫存活率有所提高。从寿命期望图可以看出,整体上在各处理中褐飞虱雌虫的寿命期望略高于雄虫,取食未感病水稻较取食感病水稻的褐飞虱寿命期望高。取食感病MF86的褐飞虱生殖价值图和种群预测图与其他处理差异明显,其生殖价值较低,褐飞虱种群数量和数量增长速率也较低。王海鹏等[31]观察到转cry30Fa1水稻株系在单株抗虫试验中对褐飞虱有致死作用。

本试验构建的褐飞虱生命表是在人工气候室条件下完成的,对于大田稻区更为复杂多变的环境条件下结果是否一致还有待进一步的研究求证。此外,本试验仅仅较为浅显地发现了感染 RGDV的 MF86水稻对褐飞虱的生长发育影响显著,后续也可深入挖掘取食感病水稻的褐飞虱产生显著性差异的机制,作取食不同水稻的褐飞虱卵巢的比较和转录组分析等,从而对病毒介导的转基因抗虫水稻进行更为全面准确的评估,为其安全性评价提供科学依据,同时也为后续转基因抗虫水稻的推广种植提供更为可靠的理论支持。